興国天皇(守永親王)

このオンラインブックは、神皇正統 第九七代 「興国天皇(守永親王)」について述べたものです。

興国天皇(守永親王)は、下記の略系図のように、明治天皇(睦仁)の遠祖である「光良親王」の曽祖父に当る皇祖神であります。

🟢串呂について初めての方は下記を参照下さい。

1、概説

興国天皇

諱は、守永

嘉暦3年(1328年)9月生-応永4年(1397年)3月崩(70才)。

在位・延元2年(1337年)2月5日 - 正平23年(1368)3月23日。

後醍醐天皇第一皇子・東山天皇(尊良)の第一皇子、母は右大臣西園寺公顕の女・清子・御匣殿。後醍醐天皇の猶子(纂集御系図)。第七の宮。大統宮。五辻宮。宇津峰宮。

三浦芳聖の遠祖で、三浦皇統家第二代の天皇。

三浦家に伝承された系図には後醍醐天皇の次に皇位を継承したように記録されていたが、神界からの霊示に基づき三浦芳聖が神風串呂で調査研究した結果、延元元年(1336年)10月、比叡山で後醍醐天皇から皇位を継承したのは尊良親王で、守永親王は延元2年(1337年)2月5日、越前金ヶ崎城において父・東山天皇(尊良)から皇位を継承したことが判明した。

南北朝時代の戦乱の中で幼くして両親を失ったが、新田義貞・脇屋義助らに奉戴され、延元2年(1337年)2月9日、右衛門督の名前で綸旨を発行した北陸朝廷の天皇(結城文書)。

その後、東北地方に転戦し、北畠顕信に奉戴され、興国7年・白鹿二年・貞和二年(1346年)2月、白鹿の年号を用いて天下に号令を掛けた天皇(得江文書)。

武家方の目を眩ます陽動作戦のため、吉野朝の後村上天皇(義良)が身代わりの天皇として表に立ったため、興国天皇(守永)は、 内伝の天皇として身分を隠し、守永親王として東日本各地を転戦した。

2、生涯の歩み

嘉暦3年(1328年)9月、尊良親王の第一皇子として京都で生まれ、後醍醐天皇の猶子となる。

延元元年(1336年)10月9日、尊良天皇と共に比叡山から北陸(金ヶ崎城)へ下向。

延元2年(1337年)2月5日、越前金ヶ崎城に於て父・東山天皇(尊良)から譲りを受けて践祚。新田義貞、脇屋義助、洞院実世、河嶋惟頼らに奉戴されて杣山城に逃れ再起を図った。(太平記・三浦芳聖への霊示)

延元2年(1337年)2月9日、右衛門督の名前で綸旨発行。(結城文書)

【参照】白河結城文書・白鹿二年行貞奉執達状(得江文書)

【参照】北陸朝廷

延元3年/建武5年(1338年)閏7月 、新田義貞が越前国藤島の灯明寺畷にて戦死(藤島の戦い)したので官軍は壊滅し、興国天皇は新田義貞の旗下にあった神保安芸守に擁立され、女官らと共に越中の国、守山城に入ったが、ここもわずか40日で落城したので、森茂(岐阜県飛騨市神岡町)に女官の花山院藤原茂子と潜伏。

(神界より三浦芳聖への霊示。森茂とは「守永と茂子」を表す。)

(後醍醐天皇の三浦芳聖への霊示では、森茂から井伊城に潜行した。戦乱中の当時の状況からは、幼年の興国天皇と女官の藤原茂子が無事に吉野へたどり着けたとは思えないので、森茂から井伊城に直接潜行したとする方が合理的である。)

延元3年(1338年)、「元弘日記裏書」が正しいとするなら、伊勢大湊を出航する前に、吉野の後醍醐天皇を訪問したと思われるが、森茂から井伊城に直接潜行したとすると、これはあり得ない話となる。

延元3年(1338年)8月17日、伊勢大湊を出航(「元弘日記裏書」)

延元3年(1338年)9月11日、尊澄法親王、尊良親王第一宮、遠江国井伊城に着御。(宗良親王とともに伊勢大湊を出航するも、伊豆崎にて大風に遇い、遠江井伊城に入る。「元弘日記裏書」)

守永親王には、堀江城(館山寺)にお入りになり堀江時国親王を奉じ(『庄内の歴史』)湖西の宇頭山城に拠ったのである。

(藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』15頁)

延元4年(1339年)7月、高師泰、師兼、仁木義長を遣わして大挙攻め来り、逐次各塞城を攻略して遂に終いに延元5年(1340年)8月24日結城の大平城を陥落せしめた。宗良親王は、王子興良親王と共に信州路に落ち延びた。堀江時国も北軍の来攻で親王を守護して山名郡(袋井市)高部に移り、さらに白河城、小田城、関城を経て再び遠州の高部に帰り、慈眼寺を建て、親王の供養塔とした。

(藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』1頁)

延元4年(1339年)7月26日、鴨江城が落城し、10月30日には宇頭峯城が奪われる。(藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』15頁)

延元4年(1339年)8月16日、後醍醐天皇崩御。

延元5年/暦応3年(1340年)正月、南朝方の井伊道政の籠もる三嶽城が落城し、道政は宗良親王とともに大平城に逃れてこれに籠もったが、同年8月24日、北朝方の仁木義長らの夜襲に遭い大平城も落城したので、宗良親王は信州路に逃れた。(『瑙璃山録残編』三ケ日町大福寺所蔵)

(藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』15頁)

延元5年/興国元年(1340年)4月28日 に改元。

興国2年(1341年)、皇女・元子内親王、富士の皇居・小室城宮下の館にて降誕。母は中宮藤原氏花山院家女茂子。

興国3年/康永元(1342年)6月、結城親朝、北朝方に転身。北畠親房は関宗祐の居城・関城へ逃れたが、11月12日に関城が陥ちると拠点を失い、空しく吉野へ遁れていった。

興国4年/康永2年(1343年)5月1日、関城(茨城県筑西市関舘)に入る。

五月朔日、守永親王吉野より来り投じ給ふ、親王は後醍醐天皇第一皇子尊良親王の御子なり、天皇子として養はせ給ひ、五辻宮と称し奉る。

守永親王には、延元三年宗良親王と共に井伊谷に御入りになり(元弘日記裏書)、興国四年五月北畠親房に迎えられて関城に赴かれ、城陥るに及び陸奥に逃れ、北畠顕信に奉ぜられて宇頭峯城に居られた。故にこの宮を宇頭峯宮と申上げる。(藤原石山著『南朝正統皇位継承論』104頁)

興国4年(1343年)11月11、12日の戦にて関城・大宝城(茨城県下妻市)は陥落。

興国5年(1344年)4月、北畠顕信、守永親王と陸奥・宇津峰城(福島県須賀川市塩田原)に入る。(相馬文書、飯野八幡文書、岩城文書)

興国7年・白鹿二年・貞和二年(1346年)2月20日、白鹿の年号で天下に号令を掛けた綸旨が存在している。(白鹿二年行貞奉執達状)

【参照】「北陸朝廷(串哲№19)」を参照のこと。

正平2年/貞和3年(1347年)9月、宇津峰城落城。北畠顕信は陸奥を追われて、守永親王を奉じて出羽(庄内地方か)に入る。その後、秋田県横手市鍛冶町の金家に逗留。奥州各地を転戦。

正平6年(1351年)10月、伊達・田村一族と共に多賀国府を攻撃、占領。11月末、源朝臣貞家(吉良)を名取郡廣瀬河に破る。

正平7年(1352年)、田村荘に退き、同年七月、田村荘より宇都峯に退く。

正平8年(1353年)5月、宇津峰城が陥落すると、顕信・守親父子に奉じられて再び出羽へ逃れた。

正平19年(1364年)8月8日、松良天皇(正良)降誕、富士の皇居。

正平23年(1368年)3月11日、吉野朝、後村上天皇崩御。

正平23年(1368年)3月23日、宗良親王の第一皇子・興良親王(小松天皇)に譲位。興国上皇となる。その後、各地を転戦。吉野朝、長慶天皇践祚。

文中2年(1373年)5月26日、松良天皇践祚(10歳)。小松上皇(興良)、秋葉城の戦いに敗れ、今川の手の者により捕らえられ京都に連れ去られる。

天授2年(1376年)、小松上皇(興良)崩御(『井伊谷宮略記』)。

この間、三河吉野朝(望理原)に長慶院法皇の仙洞御所(王田殿)が建設される。

天授5年(1379年)、長慶院法皇、小室門院、富士谷宮下の館に潜行

(『長慶天皇紀略』)

天授6年(1380年)1月6日、青木和田尉盛勝戦死。和田城(三河国)落城。(『長慶天皇御聖蹟と東三河の吉野朝臣』)

天授6年(1380年)5月9日、楠正儀、三河赤坂落合城の合戦で戦死、法名「明徳院光全大士」51才。

(『長慶天皇御聖蹟と東三河の吉野朝臣』)

元中2年(1385年)9月10日、高野山に太上天皇寛成の発願文。宗良親王薨去。

元中5年(1388年)、足利義満率いる15万の大軍「富士の皇居を攻撃」、富士の皇居落城。(三浦系図)

元中9年/明徳3年(1392年)閏10月、明徳の和約。

応永元年(1394年)、大宝天皇降誕(京丸)、小室門院元子内親王崩御(静岡県牧之原市大寄)。

応永3年(1396年)、信州浪合に於て遭難、身代わりが殺害される。身代わりで死亡したのは青山師重(花山院藤原師賢の孫)である。

(青山橿山翁伝)

北畠親房は、陸奥にあって二男の顕信と共に、守永、興良の両親王を奉じたが結城親朝の反逆にあって宮方の大敗北となり、宇頭峯城の落城後の親王の足跡はあきらかでないが、おそらく富士谷や伊那谷地方に潜居し、応永三年三月には信州浪合で遭難になり、三河の名倉郷に入御、その後足助郷を経て西三河の和田郷に落ち、上和田の妙国寺や鷹落には今もこれを伝える伝承が現存するのである。

北設楽郡名倉の大平に所在する小鷹神社には、護良親王が祀られ、親王がこの地に来られたと伝えている。これは護良親王ではなく守永親王が浪合遭難の後名倉郷に潜居したことを伝えるものである。

(藤原石山著『南朝正統皇位継承論』105頁/1988版)

その後、興国上皇(守永)は、遠州平和(静岡県浜松市天竜区佐久間町)に潜居。更に愛知県岡崎市明見町田代の弟宮・良玄法親王を頼って宮崎山伝正院に隠棲。

応永4年(1397年)3月、三州額田郡明見(岡崎市明見町)の宮崎山伝正院にて崩御(70歳)。

御陵は、猿田小高陵(愛知県岡崎市明見町、宮崎山伝正院内裏山)

【参照】『ウィキペディア(Wikipedia)』三浦芳聖

【参照】『ウィキペディア(Wikipedia)』北陸朝廷

【参照】『ウィキペディア(Wikipedia)』宇津峰宮

【参照】『ウィキペディア(Wikipedia)』宇津峰

【参照】『ウィキペディア(Wikipedia)』霊山城

3、中宮花山院藤原茂子

興国天皇の中宮・藤原茂子は花山院大納言師賢の女で、延元2年(1337年)2月5日、新田義貞、脇屋義助らが興国天皇を奉じて越前金ヶ崎城を脱出し杣山城に入ったとき、共に従っていた(神界より三浦芳聖への霊示)。

おそらく金ヶ崎城で尊良天皇から数えで10歳の興国天皇の養育を付託されたのであろう。

延元3年(1338年)閏7月2日、新田義貞が戦死した後、興国天皇と共に越中の神保安芸守の守山城に入り、守山城陥落後は、森茂(岐阜県飛騨市神岡町)に興国天皇と共に潜伏していた。(神界より三浦芳聖への霊示)。森茂とは、守永と茂子の名前を一字ずつ付けた地名で、地元では「後醍醐天皇の次の天皇が隠れていた」という伝承が残っているという。

この後、延元3年(1338年)、興国天皇と共に吉野の後醍醐天皇を訪問し、9月には宗良親王と共に伊勢大湊を出航、井伊谷に入り、さらに富士大宮司の三浦氏をたよって富士の隠れ城に入った。

三浦芳聖への霊示(後醍醐天皇)では、金ヶ崎城→杣山城→守山城→森茂→井伊谷。

興国2年(1341年)、小室城宮下の館で興国天皇の皇女・元子内親王を出産している。元中5年(1388年)富士の皇居が陥落した後、遠州京丸に落ち延び隠棲中、そこで薨去し埋葬されたと思われる。生没年ともに不詳。

(三浦芳聖)

4、興国天皇御製

新葉和歌集に上野太守守永親王の歌として載っている。

巻第一 春歌上 題知らず

咲き初むる花やまがふと白雲に心をかけぬ山の端も無し

巻第三 夏歌 天授二年内裏百番歌合に、時鳥を

ほのかなる一声なれど時鳥また聞く人のあらば頼まむ

巻第三 夏歌 題知らず

埋もれし苔の下水音立てて岩根を越ゆる五月雨の頃

巻第十 釈教歌

色にそむ心の花の散りてこそもとの悟りのねにかへりぬれ

巻第十一 恋歌一 題知らず

すく藻たく難波のこやの夕煙立つ名も知らず身をこがすかな

巻第十二 恋歌二 恋歌の中に

うつつには逢ふ夜も知らず思ひ寝の夢こそ人の契りなりけれ

巻第十三 恋歌三 恋歌の中に

いかさまに結び置きてか岩代の松とばかりの契りなるらむ

巻第十八 雑歌下 懐旧歌の中に

かくばかり憂きに堪へてもある物をいかで昔を恨み来つらむ

5、後醍醐天皇の秘蔵子 大統の宮・守永親王

三浦芳聖の著書によれば、大統の宮・守永親王(興国天皇)は、嘉暦3年(1328年)六白金星戊辰年のご降誕で、干支学の上から後醍醐天皇(一白水星戊子年)の後継者として嘱望されていて、後醍醐天皇の秘蔵中の秘蔵子として養育され、後醍醐天皇の猶子(第七皇子)になっています。

「守永親王」が後醍醐天皇の猶子であることは、纂輯御系図にも記されています。

しかし、戦乱のさ中で「守永親王」が幼少であったため、将来必ず守永親王に皇位を譲ることを条件に「尊良親王」が後醍醐天皇の後継者となった。

また後醍醐天皇の皇子はすべて良(なが)の字がついていますが、ただ一人大統宮守永親王には永久の永の文字が使われてあり、建武の新政で勝ち得た後醍醐天皇の皇位を永久に継承してほしいという意思が込められていたという。

他の皇子(尊良、世良、護良、宗良、恒良、成良、義良、壊良、満良)と違う永久の永の文字(良=永)が使われている。

後醍醐天皇は戊子年生まれで守永親王は戊辰年生まれである。干支学では「戊子-戊辰-戊申」と転化してこの中の戊辰が中心である。申年は大塔宮護良親王(戊申)で、読み方が同じ「おおとうのみやもりなが」である。

干支学=子→辰→申と循環、辰が中心

後醍醐天皇 1288年生れ 一白水星戊子

(九星学・子年は、一白→四緑→七赤と循環)

守永親王 1328年生れ 六白金星戊辰

(九星学・辰年は、三碧→六白→九紫と循環)

護良親王 1308年生れ 八白土星戊申

(九星学・申年は、二黒→五黄→八白と循環)

(三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』第一章1頁、要約)

6、興国天皇御陵(宮崎山伝正院裏山)

三浦芳聖の著書によれば、興国天皇終焉の地は、三浦家の系図には「応永4年丁丑3月崩、猿田小高陵に葬る」となっていて、この「猿田小高陵」を探すのに43年も掛かったと述べている。

猿田小高陵は、弟宮・良玄法親王が草庵を営んでいた宮崎山伝正院の裏山であると判明したのは、神風串呂と霊示によってであったという。

左は尊良天皇、右は興国天皇の墓石、何れも伝正院裏山にありましたが、現在は歴代住職のお墓の上座に整備され祀られています。(於・伝正院)

(三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』第一章52頁-2)

良玄法親王は、東山天皇(尊良)の第二皇子「基良親王」で、太政大臣二条良基の養子となり藤原基良、のち僧籍に入って良玄と名乗り、都から難を逃れて三河に落ち、宮崎山伝正院を開基した。

良玄法親王の嫡孫・河合家では、尊良天皇を後醍醐天皇の太子(ひつぎのみこ)尊良親王と伝承し、宝筺印塔を建立し尊姿を木像に刻んで「太子堂」に祀ったと伝えられている。

宮崎山伝正院は、愛知県岡崎市明見町宇田代130にある浄土宗西山深草派のお寺で、聖徳太子をお祀りしたという太子堂は地元ではかなり有名だが、良玄法親王が、父・尊良親王を隠祀したものだということを知る人は少ない。

興国天皇御陵は、愛知県岡崎市明見町田代「宮崎山伝正院」裏山にあるという。

三浦家の系図には興国天皇(守永)の御陵は、「猿田小高陵に葬る」と記されてあっただけで、三浦芳聖は、この「猿田小高陵」を見つけるのに大変苦労したようだ。

三浦芳聖の著書によると、興国天皇は、応永3年(1396年)信州浪合(長野県下伊那郡阿智村)で遭難したが、辛くも逃げ延び(身代わりが死亡)、静岡県浜松市天竜区佐久間町「平和」に潜居した後、弟宮である「良玄法親王」が営んでいた宮崎山伝正院に身を寄せたとしている。

猿田小高陵を宮崎山伝正院裏山に比定するに足る文献資料は無く、神風串呂と霊示(超能力)によって制定したようだ。

猿田小高陵が、なぜ、このように身近なところに有りながら分からなかったのかと言えば、三浦芳聖が数えの10歳の時、父親が病気で急死したため、本来なら口頭で伝える所が出来なかったためではないかと思います。(推測にしかすぎませんが。)

7、興国天皇の御供養寺

錦崎山興国寺(愛知県田原市仁崎町仲坪7)は、興国天皇の御供養寺であると記録されている。創建は建徳元年(1370年)

(「芳花鶴水園の聖地」24頁/山口保吉/山口究宗堂/1943年)

【参照】興国寺(東三河を歩こう)

8、興国天皇(守永)の神風串呂(一部)

興国天皇(守永)の神風串呂は、下記を参照ください。

9、森川系図他古記録、伝説より

(1)森川系図より(南朝正統皇位継承論より)

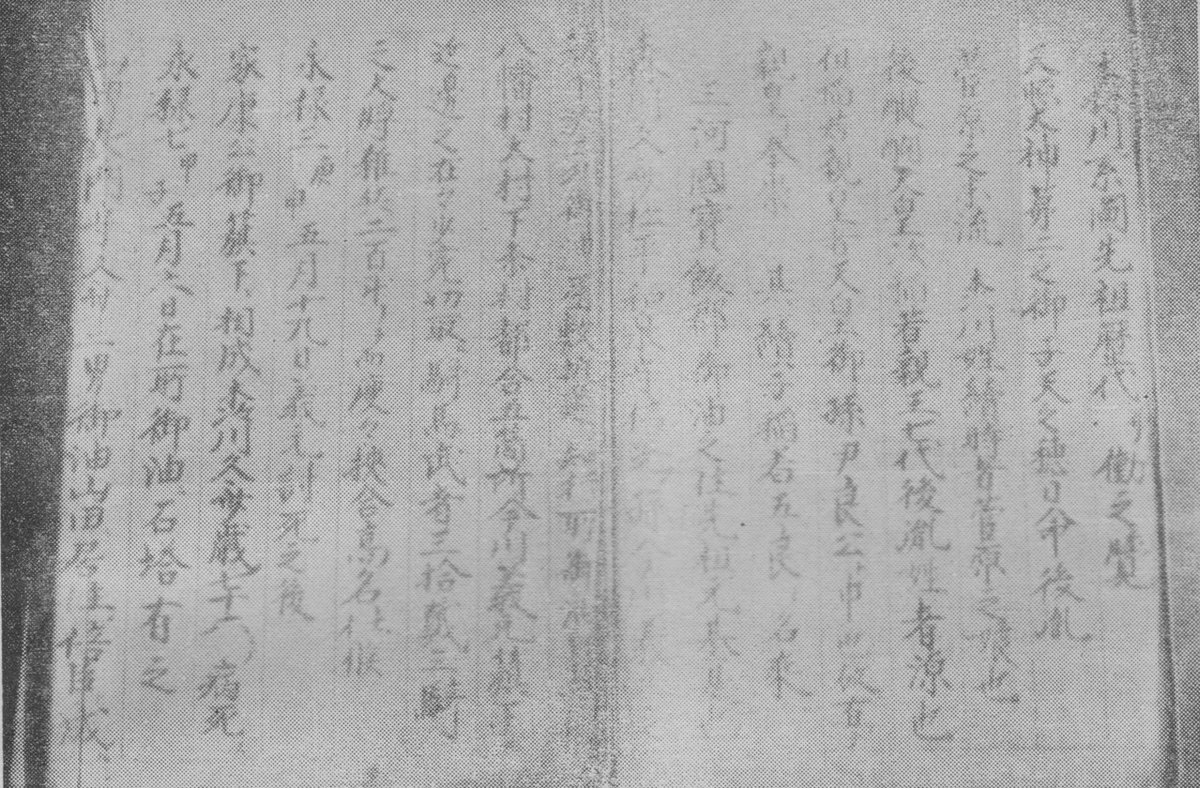

(藤原石山著『南朝正統皇位継承論』南朝史学会/1966年/巻頭写真)

上記の「森川系図」を忠実に記すと下記のようになります。〇は判読不可。

森川系図先祖歴代〇働之覚

天照太神第二之御子天穂日命後胤

菅原之末流森川姓續時者菅原之娘也

後醍醐天皇次稲若親王七代後胤姓者源也

但稲若親皇者天皇御孫尹良公ト申也故有リテ

親皇ト奉崇ル(後略)

愛知県岡崎市藤川町の旧家森川家の系譜には尹良親王(守永親王)を稲若王と称し、森川家はその七代の後胤であると伝えています。

森川は守川すなわち守永親王の流れを汲むことを表現しているのです。

後醍醐天皇次稲若親王七代後胤姓者源也但稲若親王者天皇御孫尹良公ト申也故有ッテ親皇ト奉崇

後醍醐天皇の次の稲若親王七代の後胤、姓は源なり。但し稲若親王は、天皇の御孫で尹良公と申すなり。故有って親皇と崇め奉る。

岡崎市藤川町の森川家は、林家と同族で系譜によると三河の山中に皇室の流れを汲む家があって、その皇胤と結縁せることから姓を森川と改めたことが次のように誌されている。

右系図に連候氏改名者御油藤川三州国中に委記有之抑々森川家之根元天照太神第二尊天穂日命の流菅原左大臣清澄参州八幡行幸の砌深山高木の林下に一つの流れ有不思議成哉是水黄金色にして誠に香き所の薫ひ有里家元藤原の家に流れを漬ぎけるに不思議に神変の香水を掌に結ぶる偏に同様の成ス所藤家基清藤川に転住を志ざし金色汲水故是さい今より以後者森川の氏開崇是古への根元を此様に誌す。

この伝記は、尹良親王(守永親王)より四代目の大宝天皇が三州切越に隠棲し、享徳三年牧平大門に移って三浦藤太夫と称したと三浦家の系譜にあるが、森川家の系譜には尹良親王を稲若王と称し、森川家はその七代の後胤であると伝えるので、大宝天皇が三浦藤太夫と称してより三代の後に三浦家と林家が縁組したことを伝えるものである。

(2)纂輯御系図

守永親王 母藤原氏、右大臣公顕の女、後醍醐天皇猶子。

(3)後醍醐源氏 『系図纂要』

守永親王

母後京極院御匣 右大臣藤公顕公女

延元二年 元服 上野太守 一品 興国元年五ノ 赴奥州

三年八ノ十九入小田城 五年十ノ遷関城 弘和三年六ノ廿出家

號宇都峯宮又西応寺宮

(4)江比間の伝説

愛知県田原市江比間町に南朝皇子「もりなが親王」が、この地にお着きになった伝説があって、その時差し上げるものとてなく海で貝を採って焼き米を差し上げたところ親王様が大変およろこびになり、以来毎年住吉神社の祭典には必ず海で貝を拾って焼き米を入れ境内に祀られている皇太神宮に備えることが神事となっている。

この「もりなが親王」は尊良親王の皇子の守永親王のことで、南朝正統の皇位を継承され大統宮又は五辻宮と申し上げ、皇太神宮天照大神の権化として崇敬されたのである。またこの皇子を宇頭峯宮とも称し、江比間には宇津江という地名がある。守永親王の遺蹟を伝えるものである。

(藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』13頁)

(4)三河の伝承

守永親王は、宇頭峯宮と申し上げこの皇子の行動は明らかでないが、三河には宇頭峯宮を奉じた宇都宮氏の遺蹟伝承が岡崎市の上和田の妙国寺や、犬頭神社を初め各地に伝えられている。岡崎市阿弥陀堂の神谷氏、豊橋市橋良附近の芳賀氏、石巻地方の清原氏や及部氏はその一党と伝えている。(藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』8頁)

(5)石野町千鳥寺(豊田市)の伝説

西加茂郡石野村の千鳥寺の開山、後醍醐天皇の皇子金龍和尚とは、後醍醐天皇の後を継がれた尊良親王の王子、守永親王、尊称興国天皇のことで児島氏が信濃より三河に迎えて足助附近であるこの地に一時潜居したものと思う。(藤原石山著『南朝正統皇位継承論』1988年版/93頁)

曹洞宗千鳥寺は応永元年三宅氏の創建といい、宝永4年に焼失したが、翌年から再建を開始し、本堂は正徳4年に再建。白山神社は千鳥寺の守神を村の氏神としたもの。万延元年~明治4年には千鳥寺で寺子屋が開かれていた。

地名の由来(千鳥町の沿革)より

10、興国天皇(守永)の別称・符号

興国天皇は、南北朝時代の動乱期に各地を転戦する中で、多くの別称、符号がある。

大統宮、五辻宮、白山宮、上野宮、宇津峰宮、宇頭峯宮、信濃宮、居良親王、稲若親王、陸奥親王、小鷹様、尹良公。雲水峰(うずみね)皇子。

串呂哲学上の符号、小高、守義、長森、森茂、上野。

守永親王は、群馬県の世良田、得川氏、栃木県の宇都宮氏に奉ぜられて、宇頭峯城や宮城県の石巻城に拠られたが、福島県の大越地方にも足跡が遺され、見渡神社には守永親王が祀られている。この宮を上野の宮と申し上げたのである。(藤原石山著『三河に於ける長慶天皇伝説考』18頁)

「見渡神社案内板より」(福島県田村市大越町牧野堀ノ内)

御祭神は熊野加夫呂之命、天村雲之命、雲水峰皇子之命です。創建は応永年中(1,394年~1,427年)と伝えられ牧野総鎮守として信仰があつい。境内には樹齢300年にもおよぶブナの大木やコナラ、アカシデ等、このような里山では特に珍しいといわれる大木が自然のまま保護されており、見渡神社の境内林として信仰上特別な保護がなされたものと考えられる。

11、熊田葦城『日本史蹟』より

熊田葦城『日本史蹟』(関城址)より転載

(興国四年)五月朔日、守永親王吉野より来り投じ給ふ。親王は後醍醐天皇第一皇子尊良親王の御子なり、天皇子として養はせ給ひ、五辻宮と称し奉る。籠城二年に及び城中食漸く尽きて窮迫益々加はる。

師冬大船を湖上に泛べ、営を連ねて黒子に達し、日となく夜となく巡邏を厳にす。是に於て水陸の交通全く杜絶す。城終に支ふべからず。

宗祐意既に決す、乃ち親王を落し奉つり、且つ親房を勧めて城を出さしめんと欲し、諸将士を会して離宴を大宝湖畔の高地に張る。

大将邱上山青く、水緑なりと雖も、弓矢取る身の、今日ありて明日なき命なりと思へば、相対して誰か無限の感慨なからざらん。

夜暗うして星斗光なし、親王及び親房乃ち密かに湖を渡る、親王は陸奥に向はせ給ひ、親房は吉野に還る。

城将は城と與に滅びんこそ本意なれ、左らば死なん。嫡孫千代太丸をして城を遁れしめ、宗祐父子従容刃に伏して死す。大宝城亦陥ゐり、下妻政泰節に死す。常陽復た勤王の兵なし。

情報拡散のお願い

この記事に到着された貴方様とのご縁に感謝しています。これは皇祖神・天照大御神から地上に派遣された神皇正統嫡皇孫・三浦芳聖が解明した神風串呂などの紹介記事です。

三浦芳聖が解明した神風串呂には、日本民族の進むべき道が、明確に示されています。日本民族の危急存亡の時に当たり、一人でも多くの方に読んで頂けるよう、この情報を拡散下さいますよう、宜しくお願い致します。

串呂主宰神は、なぜ、長期間かけて神風串呂を構築し、このように神皇正統の天皇を顕彰されるのか!この一点を徹底的に講究しますと、神風串呂の要諦が理解でき、今我々は、何を第一とすべきかが分かります。ここに日本民族の存亡が掛かっているのです。真実に目覚めましょう!

2千年以上の長年月を掛け神風串呂を構築された、串呂主宰神・天照大御神様のご苦心と、生涯を掛けて神風串呂を解明された三浦芳聖師のご努力が、日本国と日本国民の皆様の幸せの為に生かされますよう願ってやみません。

神風串呂は、神界から日本民族への目に見えるメッセージ(啓示)です。

神風串呂と神風串呂に昭示されている「神皇正統家」は日本民族の宝です!さらに研究を進めましょう!

一人でも多くの方に、神風串呂の存在をシェアして頂きますよう宜しくお願いします。

神風串呂を主宰しておられる神様は、天照大御神様ですので、串呂の存在を一人でも多くの方々にお知らせすると、天照大御神様がとてもお喜びになられます。

出典は三浦芳聖著『徹底的に日本歴史の誤謬を糺す』を始め『串呂哲学第一輯』『神風串呂』『串呂哲学』『串呂哲学と地文学』『神風串呂の解明』等、通算181号(いずれも神風串呂講究所発行、1955年~1971年) を参考にして、研究成果を加味しました。

***********************

🟡最後までお読みいただき有り難うございます。

串呂哲学研究会 鈴木超世志

ブ ロ グ 串呂哲学研究会

メ - ル(shinpukanro024@yahoo.co.jp)

***********************

串呂哲学研究ノートは、読者の皆様方の財政的ご支援により活動が維持されています。理解しやすい記事作成のために諸般の費用が掛かります。今一層のご支援のほど、何卒よろしくお願いいたします。読者の皆様方のご支援に感謝しています!