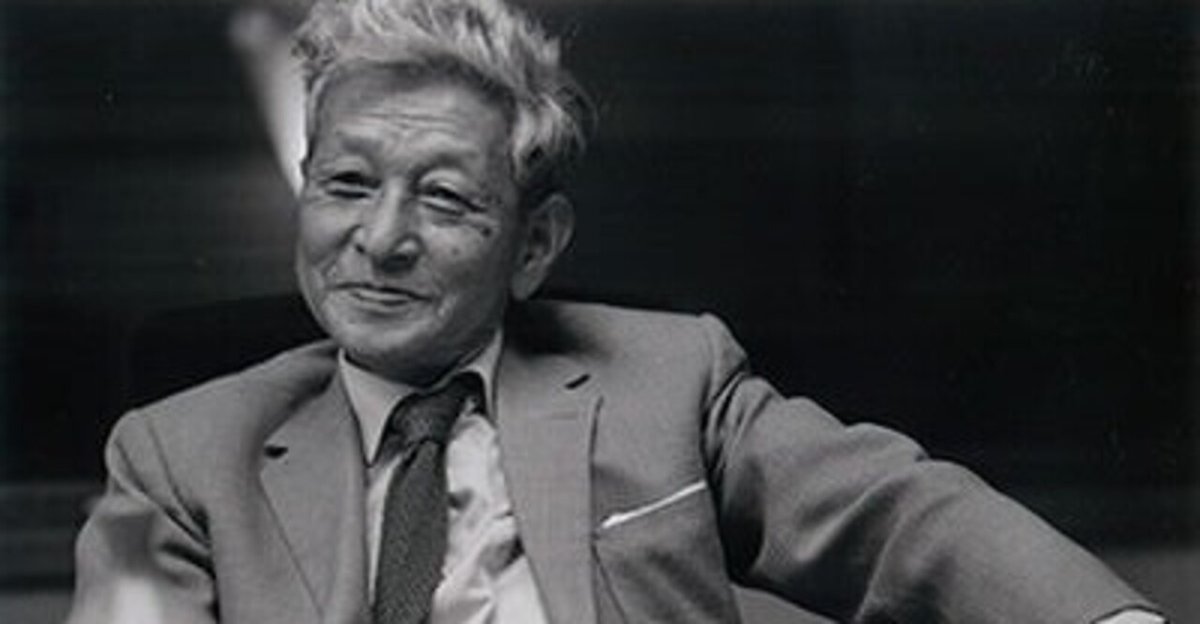

小林秀雄「近代絵画」徹底分析 序章

今回の挑戦は、小林秀雄である。言わずと知れた日本の哲学を代表する文明評論家である。松岡正剛氏の提唱する「探究型読書法」を使いながら、この高き壁と対話してみたい。

小林秀雄がとっつきにくいのは織り込み済みなので、彼の著作の中でも「近代絵画」という、自分の得意分野を選んだ。

目安は1章、3か月、それくらいスローペースで読み込んでみたい。

「近代絵画」の構成は、8章なので、24カ月、2年程度が目処になる。

陶芸的な実験を組み込みながら、じっくり咀嚼してみようと考えている。

それは、ボードレール、モネ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーガン、ルノワール、ドガ、ピカソと、ちょうど美術界の時代をなぞる形で進む。

この徹底分析は、美術史の印象派からの現代美術を、2年近くかけて、つくって、観て、眺めて、対話する贅沢な時間になるだろう。

さて、松岡式探究型読書法では、はじめに「読前の仮説」という面白い趣向がある。「読後感想」を予想するのだ。

読む前に、読んだ後の自分をイメージして文章にする、そして読後にも「感想」を描き、そのふたつを比較することで、

その本から得た「学び」の意味を確認するというものだ。

ということで、まず小林秀雄「近代絵画」の「読前の仮説」を試みる。

【読前の仮説】

哲学の巨人・小林秀雄の視点を借りて、西洋近代絵画の巨匠たちの挑戦を暴く。巨匠たちがそれぞれに立ち向かったテーマを通して、「近代」とはなにかを知る。 それこそが、小林が巨匠たちから得た「時代の解読」であり、現在につながる意味だから。

この【読前の仮説】から得た直観は、自分の今後の方向性に関する重要な示唆だった。

自分はどうも「人新世の哲学」というものを新たに打ち立てたい、らしい。

「らしい」というのは、野心はあっても、その方法が検討もつかなかったからだ。直観的には、大胆不敵なことに、その方法の目処を今回の「近代絵画」徹底分析で立てようとしているのだ。

小林秀雄は、人生をかけて、文学、音楽、絵画など、ある種、大陸から大陸を移動するようにテーマを変え、

さながら彫刻家があらゆる角度から像を掘り出していくように、それぞれの大陸から「時代」をえぐり出していった。

そして全体を俯瞰すると、そこには「大きな時代」がむっくりと立ち上がり、オリジナルな哲学が現出する方法を確立した。

この誰にも成しえなかった小林秀雄の一連の手法を、自分なりに採用しようと考えているのだ。

それを習得するのは、小林秀雄の作品の中でも、8人の絵画の巨匠を連続的に分析した「近代絵画」こそふさわしい。

その手法を習得し、次に、自分の時代の表層に浮かぶ様々な作品をシリーズとして分析することで、独自の哲学を編み出せないか、それが【読前の仮説】を利用して、自分の直観が導いたことだ。

小林秀雄が近代において、音楽、絵画などに新しい哲学を見出したとしたら、今の時代はSF小説、映画、アニメ、マンガを哲学の対象とすることで、「人新世の哲学」を見出すことができるかもしれない。

さらに、この自分なりの哲学のスタートポイントが、2020年に10年ぶりに挑んだ村上春樹の「1Q84」であり、自分の独自の哲学で展開した「村上春樹変奏曲 1Q84読解」と「1Q84ーTOKYO2020」なのだと気づいた。

たぶん「1Q84」の分析の次は、この小林秀雄「近代絵画」と格闘しながら「時代を削り出す手法」を獲得し、その後、長い時間をかけて、小説、映画、アニメ、マンガなどの大きな大陸を移動しながら、それぞれの大陸に、高き山のように存在する「普及の名作」を自分の哲学の対象して、独自に分析する方法を模索すると思う。

そう思えば、各大陸で、自分が分析したい気になる作品群がずらりと頭に浮かんでくる。

それは、マンガだったり、アニメだったり、ゲームだったり、小説だったり、プラットフォームそのものだったりするのだ。

雑多に見えるそれらを、「人新世の哲学」として解読していく、これが自分の独自な道なのだ。

そんな宣言をしてから、じっくり小林秀雄の「近代絵画」のページをめくろうと思う。

ご愛読いただきありがとうございます。 テーマごとにマガジンにまとめていますので、他の気になる記事も読んでいただければ幸いです。