ポケモンから学ぶ海獣の見分け方【オトナの学び直し】

なかなか外へと気軽に出られないような状況下ではありますが、夏の暑いなかですと、動物園よりは涼める可能性も高い水族館が人気でしょう。

この時期ですと、TV等でも夏休み企画として、水族館が取り上げられることも多くなってきます。

アザラシとアシカの違い

そんななか、あるTV番組で水族館の飼育員さんが、

「アザラシとアシカの簡単な見分け方があります、何でしょう?」

といったクイズを出しておりました。

答えは

「耳介(耳の突出した部分)の有無」

でした。

実は

アザラシは耳介がなく、一方、アシカは耳介があるのです。

アザラシはアザラシ科で、アシカはアシカ科となります。

ちなみに同じくアシカ科のトドも耳介があります。

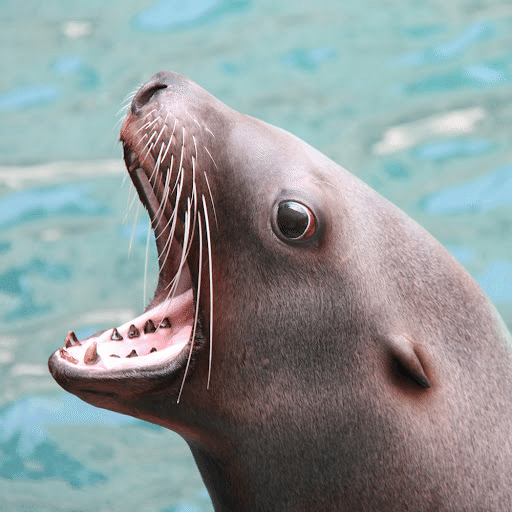

見出し画像に引用させて戴いたのはアザラシですが、小さな穴はあるものの耳介がありません。

また『少年アシベ』に登場するゴマフアザラシの『ゴマちゃん』もご覧のように、耳の出っ張り(耳介)が描かれておりません。

ポケモンの世界

先日の記事でも記したように、ポケモンの図鑑を眺めている機会が増えました。

そこで、アザラシがモデルになっていると思われる『タマザラシ』というポケモンをみつけました。

ご覧のように、『タマザラシ』には立派な耳介が描かれております。

これは一体どういうことでしょう。

進化すると…

「タマザラシ」は進化して『トドグラー』となります。

名前から考えるに、アシカ科の『トド』がモデルでしょうか。「トド」には立派な髭が生えていますので、トドグラーの容貌はトドと似ているといえそうです。

「トドグラー」にはどうやら耳介は見当たりません。

これは生物学的にはアザラシは耳介はなく、トドならば耳介があるはずなので、「タマザラシ」も「トドグラー」もどちらも耳については生物学的には奇妙なことになってしまいます。

セイウチでしょうか

「トドグラー」はさらに進化すると『トドゼルガ』となります。

立派な髭があり、なりより特徴的なのは「牙」の存在です。

おそらくこれは「セイウチ」をモデルにしていると考えられます。

セイウチはセイウチ科に属し、耳介はありません。

「トドゼルガ」も頭側部をみてみても、どうやら耳介は見当たらないようです。これはセイウチと一致しますね。

アシカとアザラシの生物学的判別法

アシカ科とアザラシ科は耳以外にも、次のポイントで簡単に区別出来るそうです。

❶後脚:アシカの後脚は関節できちんと折り曲げて、前に向けることができる。そのため陸での移動も素早い。アザラシは後ろに伸びたままで前に曲げられない。

❷前脚:アシカの前脚は大きく、陸上では自分の体重を支えるほどに頑丈。前に曲げられる後脚も同時に利用し、陸上を「走る」こともできる。アザラシの前脚は非常に小さく、陸を移動する際は這うしかない。

●泳ぎ方:アシカは大きな前脚を使って、水中を羽ばたくように泳ぐ。アザラシは体全体と後脚を使って泳ぎ、アシカより海中移動能力は高い。

あしかポケモン

ポケモンには他に、あしかポケモンの『アシマリ』がいるのですが、こちらにはしっかりと「耳介」がみられます。

アシカには「耳介」がありますので、こちらがアシカがモデルだとすれば、生物学的分類としては正しいということになります。

おわりに

アニメ・ゲームの世界なのに、何を真面目にとらえているのだ、とお叱りを受けるのかもしれません。

ええ、決して私はポケモンを批判したいわけではありません。

とはいえ、子供を対象としたコンテンツであるがゆえ、誤った認識・記憶を助長してしまう可能性があることは気に留めておきたいことです。

今回、アザラシやトドがモデル生物であるかすらも定かでないのに、勝手におかしいとされてしまった「タマザラシ」と「トドグラー」でしたが、

・「タマザラシ」には耳があるけれど、実際のアザラシには耳たぶ(耳介)はない

・「トドグラー」には耳が無いけれど、実際のトドには耳たぶ(耳介)はある

ということを子供が理解出来るのであれば、むしろそれを知る機会になるのではないでしょうか。

「ポケモンはモンスターだから動物とは違うのだ」

という注釈付きで理解を補えばよいのですから。

大人げないのかもしれませんが、私はポケモンを通して海獣を見分けるきっかけとなりました。そして子供に伝える素材にもなり得ました。

そういった面でも「ポケモンを知ることは役に立つ」といえそうです。

おしまい

最後までお読みいただきありがとうございます。 いただいたサポートは麦チョコ研究助成金として大切に使用させて戴きたいと思います。