故郷とは

私は、堀潤と若新のオトナ⭐️の社会科ゼミに、通っている。

「論破禁止ゼミ」から数えるともう三年目に差し掛かったところであろうか。

知らず知らずのうちに私も何気にベテランとなってきてしまった。

オンラインサロン、あなたはどんなイメージを持つだろうか。

私は、「大学」だと思う。

いろんな人と出会い、話を聞くことで発見がある、ということ。

特に私は高卒なので、もっとこういうことしたかったなぁ、と思うことがあります。

このゼミに通い続けて思うことは、「知らないことを知ることは、楽しい」ということ。

「小さな主語で事実を語り、あなたの意見を言う」

小さな主語、それは「私は」ということ。そして、意見を言うためには、「事実を知る」ことが大事ということ。事実を知ることによって、発見があるということ。

発見があると、うれしくなって、思わず人に話したくなってしまいます。

事実を知るということは、「楽しい」ということ。

もう一つ、学んでおきたいこと。それは、「言葉を因数分解する」ということ。

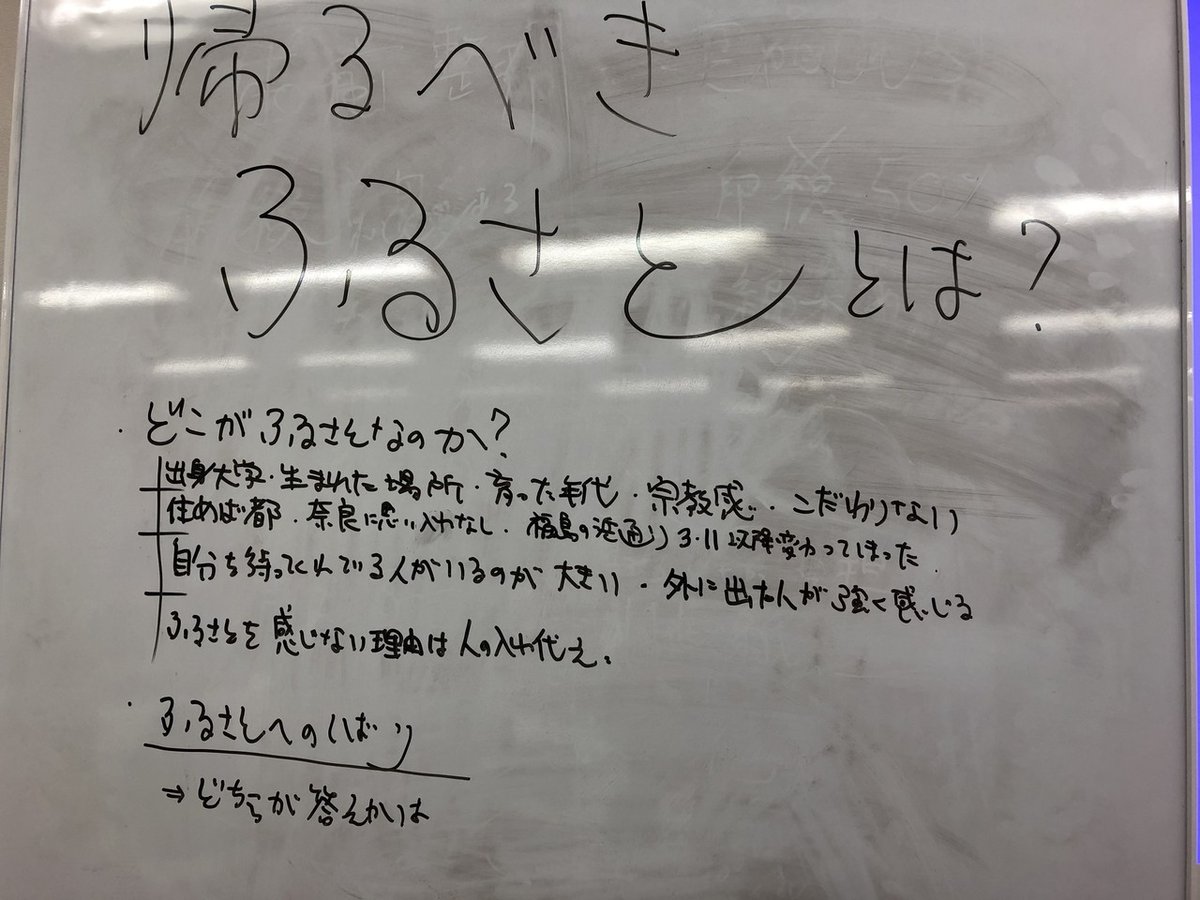

今回は、「ふるさと」って何?ということをそれぞれでダイアログ、おしゃべりをしました。

各テーブルで別れて、その中で自分とは違った意見を聞くことができた。

私が思う、「ふるさと」を定義づけるとするならば、

産まれて、育ったところ。ここでいう育つ、とは、義務教育を過ごしたところ、という意味。

私は群馬県沼田市というところに産まれて、育った。

30になった年に入籍をしたきっかけで埼玉に引っ越しをした。そして離婚をした。

兄が亡くなって、また沼田市に住むことになった。

兄に以前、言ってしまった一言があって、それが今もなお私の心を揺さぶる。

「ねぇ、もう飲み屋しかないじゃん。」

「バカヤロウ。こういうところ(飲み屋)に来て、経済回すんだよ。」

私が以前住んでいた頃の沼田はもう今はない。

昔からの食べ物屋さんも相次いで店じまいをしている。

何よりそのことが寂しい。

実家の近所にある、幼馴染の中華屋さんもつい先日店じまいをしてしまった。

さらには私も昔たくさんの本を手に取った本屋さんもその終止符を打ったようだ。

もう物を売る、昔からの馴染みの食べ物屋、というものは古いのかもしれない。

私が住むこの沼田は、「帰るべき」ふるさとなのだろうか?

こういう方がいらした。

「帰ると必ず会う人がいる。」その人に会うことでふるさとを感じるという。

私は、帰ってくるといつも兄に会いに来ていたようなものだったので、それがなくなってしまったことでまた悲しい気持ちになってしまう。当時入院していた母にも会いに、という目的もあった。

また、学校とかどうですか?と聞いてみた。都内のあるところはそんなに変わっていない。周りの都市や私のような田舎の都市は、割と学校が建て替えられていたりしている。中には登っていた木も無く、ガラッと風景が変わってしまった。

「懐かしさ」を感じることはなくなっていることがわかった。

これは、私が卒業した中学校の校舎。在学中は三階建だった。唯一右側に少し見える校舎は三階建。これは昔のままだ。

ブラスバンド部だった私は三階にあった音楽室にかなり思い入れがある。

それがこうして平屋建てになってしまったのはかなり寂しい。

私は、通っていた小学校にも足を運んでみた。

私が通っていた頃はプールが二つあった。それが一つしか無くなっていて、跡地は駐車場になっていた。生徒が少ない、ということがここからもわかる。

校舎はそのままだった。耐震工事がされて地震にも強い学校になった。

花壇にはたくさんのお花が咲いていて、きっと子供達もお花をみて綺麗だな、と思ってくれているに違いない、と思います。

無くなるものがある一方で、なくならないものもあるということ。

いつもの時間、いつもの場所で会える人に会う、ということも「帰ってきた」、という感覚になることも。多少の違和感も、それは時が大分経った、ということを証明している。

ふるさと、と一言で言ってもそれはいい意味だったり、あんまり良くない意味にも取れる、ということがわかりました。

それを、どっちにとるのかは、その時の自分次第、なのだということ。

何かいいものを食べます。生きます。