「双極性障害」からの回復⑦ 体調のモニタリング

モニタリングを始めたきっかけ

初めて教えてもらったのは1ヶ所目のカウンセリングでした。もう8年前のことなのでうろ覚えですが、このときは午前・午後・夜の3つに分けて気分を1〜10の10段階で表し、後は睡眠時間、活動時間(活動量)、頓服薬(抗不安薬や睡眠薬など)を記録。1日ずつ何をしたか(行動)を書き出し、その日の感想みたいなものも書いていました(感想を書いたのは私の趣味です)。

そしてそれらを1ヶ月分まとめて、月1回のカウンセリングで説明する流れだったように思います。全部手書きなのは無職でヒマだったからですね笑いま振り返ると、何かこのシートを作ることが目的化しているようにも見えます。カウンセラーさんに褒めてもらいたいという下心もあった気がします。このやり方はここのカウンセリングを終了した時にやめました。

モニタリングが習慣になった

最初のやり方をやめた後も、大雑把に手帳に気分の上下や頓服薬の記録はしていました。しっかり「体調をモニタリングする」という意識が根付いたのは、3ヶ所目のカウンセリングで教えてもらった方法。

それは、行動毎にその時どんな気分だったかを−10〜+10の20段階で把握し記録していくことでした。これで意識づけられたのは、例えばゲームをやっているときに「私はいまどんな気分?」と常に自分に問いかけるクセがつきました。そしてすぐに数値で表せること。自分なりの感覚で「なんかソワソワする、不安だな。。−3かな。」とか「やばいめっちゃ楽しい!テンション上がってる!+5だな。」とか。記録のつけ方は、その行動を終えたとき(または最中)に書くこともありましたし、夜寝る前に1日を思い出しながらまとめて書くときもありました。

数値で把握できると自分を客観視しやすくなり、「いま+5くらいだから、ちょっと落ち着こう」とか次の行動への目安になりました。前記事に書いたコーピング(ストレスへの対処法)にもなり、「−5になったら抗不安薬を飲む」などと決めておくことで、自分を楽にする行動をスムーズにとれるようになりました。体調のモニタリングはそのための大事な土台であり、自分なりの基準づくりに欠かせないものでした。

下の写真のエクセルとグラフは、やはり無職期間にシートを懲りだして作ったものです。体調の推移を俯瞰できるのでよかったですが、面倒なので長くは続かなかったですね笑

この2番目に教えてもらったことを土台として、最終的に私が落ち着いた記録方法は、市販の手帳を活用したものでした。モニタリング専用の手帳として自分に合いそうなものを1冊用意し、午前・午後・夜の区分で気分を−10〜+10で記録。起床時間と就寝時間を記録し、そこから睡眠状態を把握します(7時起床を基準)。頓服薬についても記録。見開きで見たときに書き込みがたくさんあると、調子が悪い時だったんだなーとわかり主治医やカウンセラーに説明するときに伝えやすかったです。

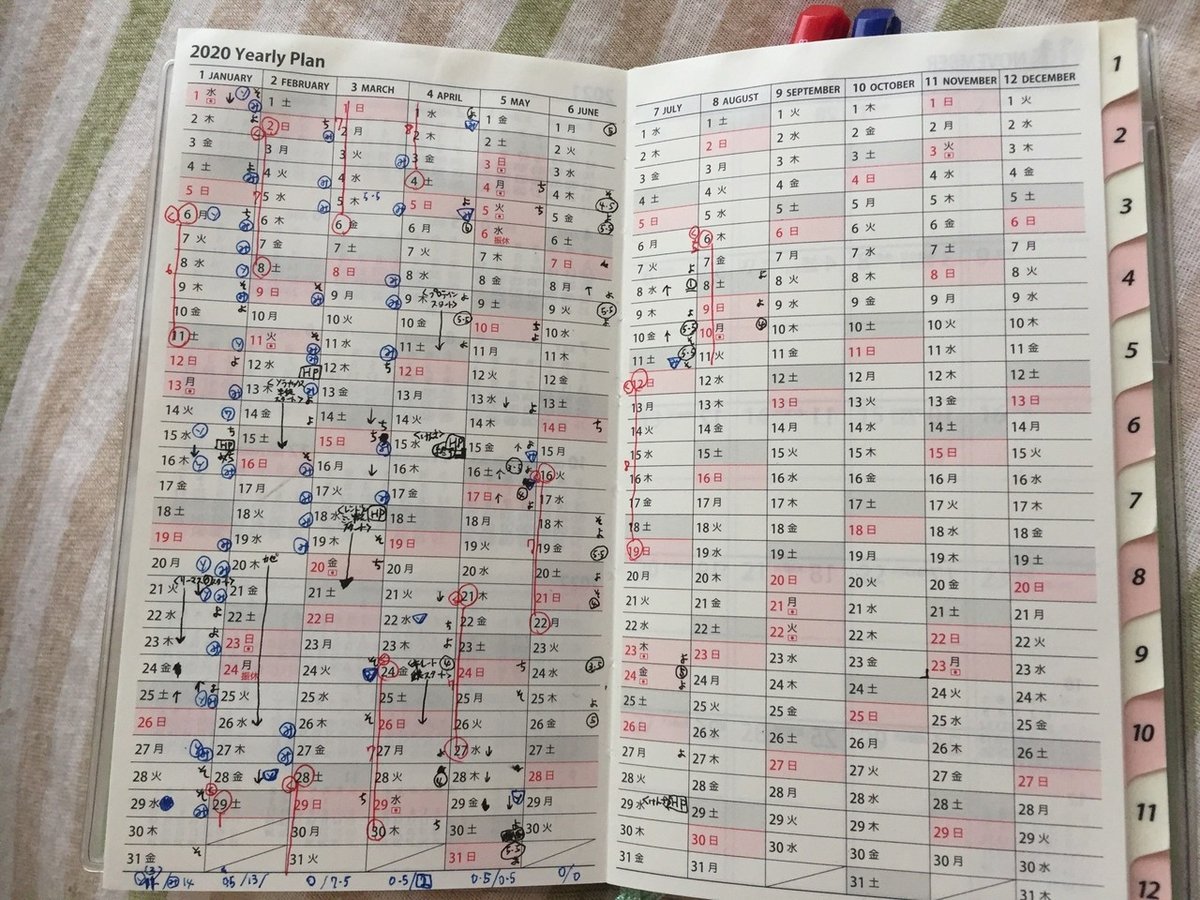

いまはもっと簡略化して、普段使う手帳の年計画のページに書く形。治療は終了しても体調の変化には気をつけていて、特に睡眠状態(睡眠時間)は私の気分変動に関わるので注意しています。気分は落ち着いている日が多いので毎日は気にしませんが、落ち込んできたり不眠でテンションが上がりだしたら気づいて、基準の数値を思い出しその基準以上なら矢印↑↓で書くようにしています。

自分の内側の変化になるべく早めに気づいて、調子の良くない日はがんばらないように、テンションの高い日は自制できるように、これからもやっていきたいです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?