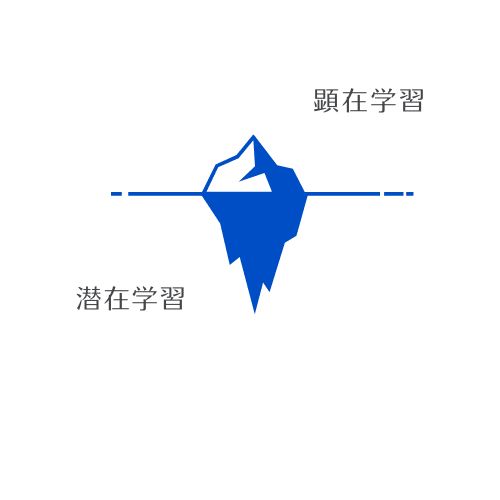

潜在学習

人は知らないうちに身体に学習させている能力があり、

きっかけがあると表に出てくる不思議な力

例えばラジオ体操の曲が流れたら

「ラジオ体操第一っ」とでも

耳にしたら

足を揃えてしまう

手を体側に構えてしまう

足首でリズムを取って出だしを待ってしまう

そういう学習能力のことで

氷山の一角の下の部分

ピラティスはエクササイズ全体を知らなくても

一部分の動きが潜在的に

学習している動きかもしれないこともある

それを上手く引き出すことが

インストラクターの役目であって

持ってる可能性を引出すチャンスでもある

逆に、エクササイズの原則や型

「~したらこうなったよ」という結果の情報

動きの知識、関節や環境、道具の使い方の注意

とかそういう情報を与えるのは

顕在学習の方にいきる

つまりお客様が理解して

繰り返すことで上達していくことができる

ここまでは、結構達成している

インストラクターが多いのではないかしら

ここからが面白いところ。

情報の与え過ぎによる「上達の停滞」

結果の情報の与え過ぎは依存になり

動きの知識の与え過ぎは過剰修正を起こして

(もっとやれば上手くできる!って思っちゃう)

結果的に求めたい動きにならない

つまり、ある段階にきたら

インストラクターは顕在学習に生きる

情報を減らして

身につけた潜在学習を引き出す、気づかせる

情報に絞ることが必要になるんです

私たちインストラクターがどこに向かって

発信している情報なのか

それをたくさん提供するか

ちょっと引くか

そのさじ加減でもティーチングを楽しくなります

こちらの「リハ部」は

ちょっと専門的な事を学びたいな

マニアックな雑談したいな

人には言えないけど、こんな考え方ってあり?

をディスカッションできる部活です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?