不細工な教師の言うことは子供に響かない?【説教くささを科学する】

説教できない教師は教師ではない。

先日塾長と「説教くささ」について考えていた。

塾長と2時間くらいずっと「説教くささ」について議論していた。良い説教って針の穴を通すくらい難しいことなんじゃないかって。相手との関係性、ニーズの一致、伝え方、かける時間等々、考慮すべき要素が非常に多い。でも真芯を外したらアウト。

— なま@進学塾unit (@unit_nama) June 21, 2023

まず前提として説教できない教師は教師ではない。

子供に迎合して子供たちにとって耳の痛い話をできなくなったら、それはもう教育者としての終わりを意味する。

しかし、「うわっ、この先生説教くせっ」となっても教育者としての役割を遂行するのは難しい。

どんなに良いことを言っていても、どんなにそれがその子のためを思っていったものだとしても、そのメッセージに説教くささが移り香として感ぜられては子供たちには響かない。

嗅覚というものは順応が早く、視覚に比べて記憶にとどめておくことも難しいとされるが、説教くささというものはなかなかこびりついて離れない。

この問題はすべての教育者における最重要課題かもしれない。

肋骨を折るほどのぶつかり稽古

そもそも教師・講師という属性自体に既に説教くささが同居している気がする。

だから私は一人称に「先生」という言葉はなるべく使わないし、ステレオタイプの「先生らしさ」は削ぎ落としていきたいと思っている。

そのための一つの取り組みとして、私は普段から生徒にボケ倒して道化を演じている。

説教をしなくても済むのが最善であることには変わりない。

最終的にそこに達するよう育てなければならないのだけれども、そのフェーズに達していない子に対しては、指導者としての親や先生が壁となってぶつかり稽古をしなければならない。

しかし、ぶつかり稽古は受け手にも相当な鍛錬が求められる。

豊真将が錣山親方の胸を借りてぶつかり稽古をしたが、実はその時に錣山親方が肋骨を3本も折っていたというエピソードがある。

指導者は時に子供の不満や反発を恐れずに立ち向かわなければならない。

こちらもたくさんの傷を負うのだ。

そして傷を負うことを覚悟しながらも、子供たちを時に厳しく、時に優しく導ける指導者こそが良き指導者だと私は信じてやまない。

それが冒頭の「説教できない教師は教師ではない」の真意である。

世界は説教おじさんに溢れている

しまった。説教くさい。話を少し変えよう。

元来、説教とは「宗教の教義・教典を、その信者や民衆に、口頭で説き明かすこと。(Wikipediaより引用)」であり、仏教では説法とも呼ばれる(細かい違いは宗派等によって違いもあるようなので置いておく)。

したがって現代で人口に膾炙している「説教」という言葉は比喩表現である。

また、原義の方の説教にはそれを生業とする「説教師」と呼ばれる人々もいたそうだ。

字面だけ見るととんでもなく説教くさそうである。

「祓魔師」や「呪術師」はかっこいいけど「説教師」はだいぶ嫌だ。

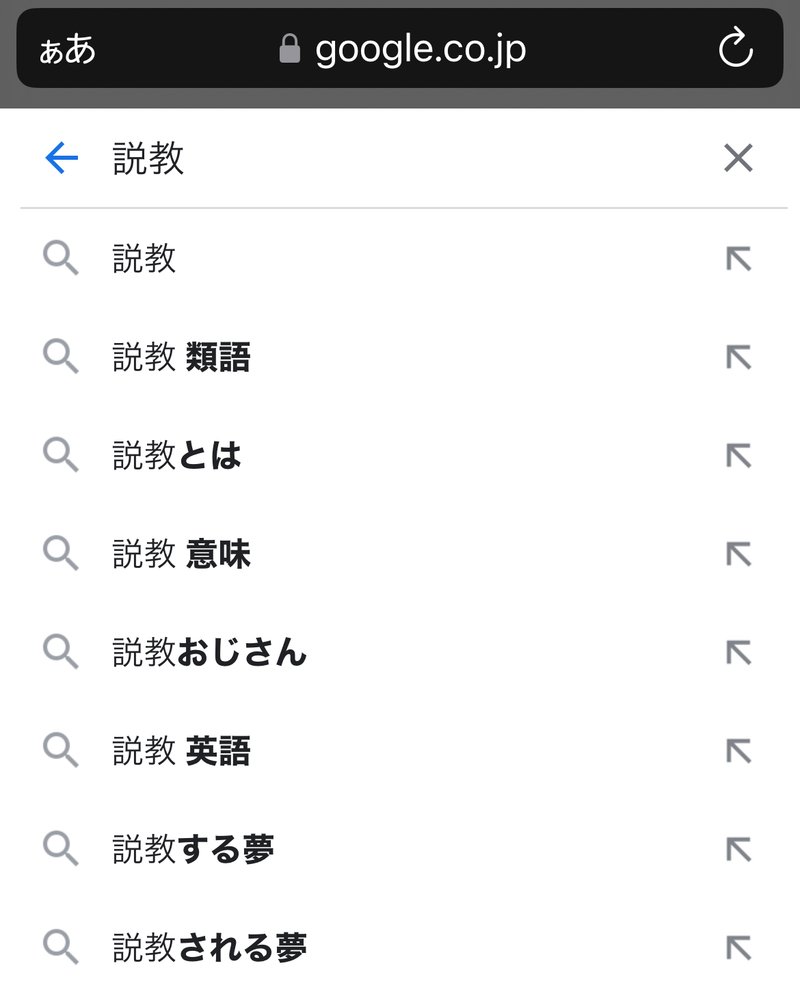

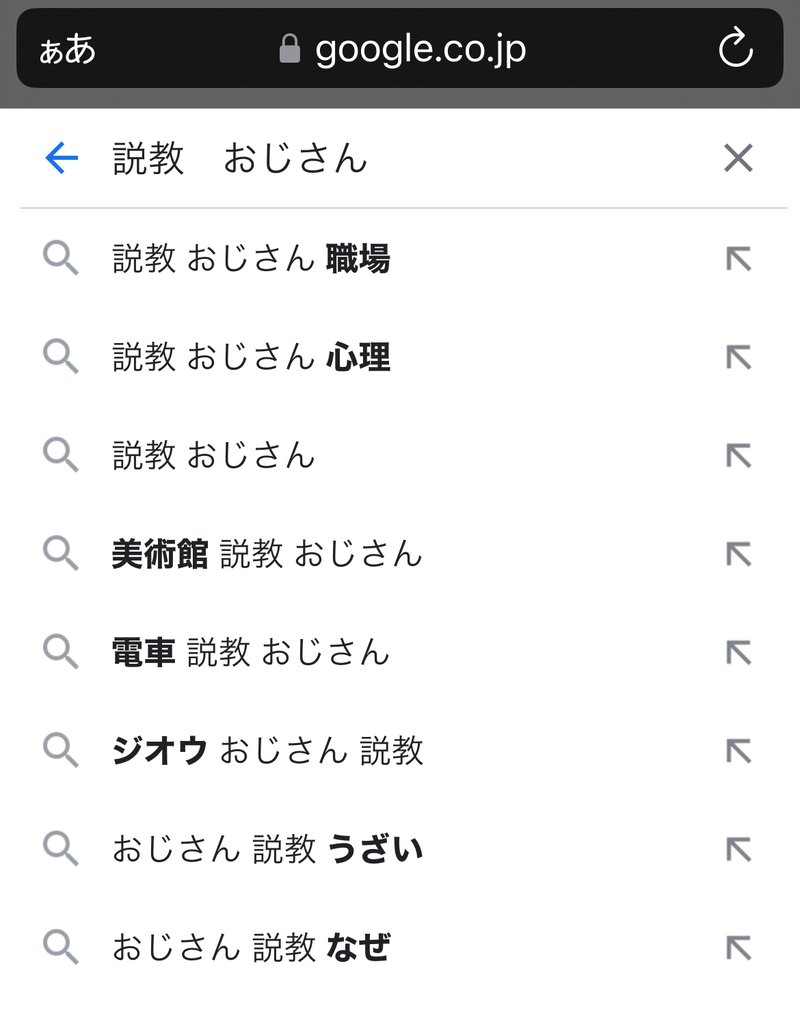

ちなみにgoogleの検索窓に「説教」と打ち込んだら「説教おじさん」という言葉がサジェストされた。

それには「うざい」「心理」などのワードが続く。

世間はみな説教おじさんに悩まされているのだ。

説教おじさんと呼ばれるよりはまだ説教師と呼ばれる方がいくらか格が高い気がしてマシかもしれない。

もし私が慢性的に説教くさくなったら生徒には説教師と呼んでほしい(呼ばないで)。

不細工な教師の言うことは子供に響かない?

また説教については歴史が長く仏教伝来当初から行われているそうで、清少納言が「枕草子」の中でも言及している。

説経の講師は顔よき。講師の顔を、つとまもらへたるこそ、その説くことの尊さも覚ゆれ。ひが目しつれば、ふと忘るるに、にくげなるは罪や得らむと覚ゆ。

(説経の講師は顔が良いほうがよい。講師の顔に見とれていればこそ、説くことの尊さも分かるというものだ。よそ見しているとすぐ聞いたことを忘れてしまうので、顔の悪い講師だと説法をちゃんと聞けずに罪を犯してしまうような気分になるのだ。)

えらい言いようである。

「説教おじさん うざい」ってググってるのお前だろ。

ルッキズムという言葉が三省堂国語辞典に新語収録されたのは2021年の第8版ことであるから超先駆的ルッキストだ。

坊主憎けりゃ袈裟まで憎いというが、教師醜けりゃ説教まで醜いとでもいうのだろうか。

とはいえ塾講師はある意味人気商売だ。

どれだけ知識があってどれだけ話術があろうと、不人気では子供達への指導などできやしない。

そういう意味では一理あるのかもしれない。

たしかロックバンドB'zの稲葉浩志は教員免許持ちの元家庭教師だ。

稲葉浩志レベルのイケオジが家庭教師なら「ダメだぞ」と一言いってchopしてもギリギリ許されそうである。

説教臭さとは何なのか

「説教」のことはわかったが、では「説教臭さ」とは何なのか。

私は概ね3つの要素があると考える。「①自明のことを、②長々と、③一方的に」の3つだ。

①自明のことを話す

本人が分かっていないことを指摘して気づかせてあげるのであれば良いのだが、子供への教育的指導は得てして「本人も頭ではわかっているであろうこと」をわざわざ言わなければならないことがある。

わかっていなさそうに見えるから説教するわけだが、それでも子供の方で「わかっている」と思っていれば、傍から見てどう見えるかはあまり関係がない。

そういった指摘をするのであれば簡潔に済ませるか、異なる切り口で諭し何らかの気づきを与えられるとよいと思う。

以下でも触れるが、何度言ってもわからないからと徒に説教時間を延ばすのは愚策である。

お互い幸せにならない。

②長々と話す

特に、 説教が長びくほど効果はないようである。聞かされる方は、「何時終るか」ということにのみ関心があって、語られている内容にはほとんど心を向けていないことが多い。そしてまた不思議なことに、「もう終りだ」と思っていると「しかしだな……」という調子で同じことが繰り返し語られたりして長くなるのである。~中略~説教を効果的にしようと思うなら、短くすることを工夫しなくてはならない。

私は説教が5分を超えたらそれはもう説教ではないととらえている。

それはもうただの怒りのはけ口にしたり「本当に伝わっているのだろうか」という不安を和らげたりするための自己満足でしかない。

だから「あ、あんまり伝わってなさそうだな」と思ったらとっとと撤退して機を改める。

また話が長くなりそうになったら「はい、ここまでが説教ね」と明示的に宣言をし、それ以降は本人の話を傾聴する。

そこで行われるのはティーチングではなくコーチングであるべきだ。

③一方的に話す

人は新しい技術や知識をインプットすることをやめたその瞬間から老いていく。

インプットをやめて知的アップデートが行われなくなると、時代に取り残され、若者のやることなすことは全てダメに見える。

「最近の若い子は……」などと一方的に講釈を垂れ流しだせば、それが説教おじさん誕生の瞬間だ。

したがって何かを叱らなければならないときも、モノローグではなくダイアローグになるよう心掛けたい。

若くありたい

こうして考えると外見も内面も若くあること。

年齢的に若いかどうかではなく、若くあろうとすること。

それこそが説教くささを取り除く最良の手段であるのかもしれない。

そうあるために個人としては常に新しい知識へとアンテナを張って感性を若く保っていたい。

そして塾としては、そもそも説教などしなくても済むような運営を心がけたい。

「スキ」をタップして応援よろしくお願いします。また、フォローもよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?