【第4回】How They Became GARO ―“ガロ”以前の“ガロ”と、1960年代の音楽少年たち―〈ミルクの章 / 1〉

◎文:高木龍太 / TAKAGI, ryuta

1970年代を洋楽的で鮮やかなハーモニーとサウンドで彩ったポップ・グループ、<GARO / ガロ>(堀内護 / マーク、日高富明 / トミー、大野真澄 / ボーカル)。その結成以前のメンバーの歩み、音楽的背景などを、関係者取材をベースに詳細に追うヒストリー原稿です。全12回の連載記事。

出逢い――それは“御スタ”から始まった

新宿1丁目を歩くと、《御苑スタジオ》という場所がある。地下鉄を新宿御苑で降り、地上に上がって歩を進めれば程ないところに位置するビルにあるこの音楽スタジオは、1960年代の開業から半世紀以上に渡り、いまなお営業する、老舗の貸スタジオだ。

堀内たちがエンジェルス時代にリハーサルで赴いていた場所には、たとえばやはり近隣に存在したというテレビ局の練習場などもあったとも聞くが、普段のバンド練習での利用が特に多かったというのが、じつはこの、御苑スタジオだった。

訪れるミュージシャンの間では“御スタ”の愛称で親しまれているというこのスタジオは、どうやら1960年代当時から、多くのバンドに重宝されてきた場所だったようだ。

たとえば、ワイルド・ワンズ。アウト・キャスト(水谷公生在籍)。ビーバーズ(成田賢在籍)。そして、タイガースまで――。堀内の弁によれば、そんな当時のプロのGSたちも、エンジェルスと同時期にこのスタジオを利用していたことがあるのだという。

ティーンズの項で述べたWiSの“クラス進級オーディション”もここで行われていたそうだし、鳥羽がエンジェルスのメンバーになる直前、堀内に誘われて足を運んだというのも、やはりこのスタジオだった。

その一方で、一般のアマチュアたちもこの場所は利用しており、様々な人々の出入りがあったというのである。今日では少々驚くような話だが、リハーサル・スタジオというものの存在がまだ、希少だったとされる時代の話だ。

そんな頃、この“御スタ”をやはり利用しており、エンジェルスとはよくすれ違うこともあったという、あるアマチュア・バンドがいた。

彼らの名前は〈アウトバーンズ〉。両国の日大一高に通う生徒からなる、まだ高校生のバンドである。

そしてこのバンドには、リード・ギターとヴォーカルを担当していた、堀内にとってはひとつ年下になる、ある若者がいた。

この“御スタ”を通じて知った彼との出会いは、やがて堀内の音楽人生にとっては、誇張ではなく、まさに大きな“変化”をもたらして行くことになる。

彼の名は、日高富明と言った。

その力強いギター・プレイ、そしてハーモニー・アレンジの才でガロのサウンドを堀内と共に築き、また明快でポップなメロディ・センスで多くの印象的な楽曲を紡ぐことにもなる、愛称“トミー” ――。その人である。

日高富明は1950年2月22日、東京の下町・深川で生まれた。両親は大衆食堂を営んでおり、弟(兄同様にギタリストでもある日高義之)とふたりの男兄弟だった。

後年の本人の発言によれば、音楽にのめり込むようになったのは、中学を卒業する直前の65年1月、渋谷にあった《リキ・スポーツ・パレス》に於いてベンチャーズ、アストロノウツ、日本からはブルー・ジーンズが共演した公演を目の当たりにしたこと。これに大きな刺激を受けたというのが、彼にとっての、すべての“着火点”だった。

堀内とは対照的に、それ以前のアメリカン・ポップスには「甘ったるい感じがして」(『失速』より)惹かれなかった。ギターは中学3年でガット・ギターを手にしていた。はじめて覚えたのは、親戚に教えてもらったという「ホワッド・アイ・セイ」のイントロのフレーズ。レイ・チャールズのR&Bスタンダードだが、アストロノウツも取り上げていた曲だ。

そして日本大学第一高等学校――日大一高に進学後、すでに校内でエレキ・バンドを組んでいたクラスメイトから、リード・ギターをやらないか、との誘いを受け、これに加わる。これがアウトバーンズだった。

この頃には日高もガット・ギターではなく、テスコのエレクトリック・ギターを手に入れていた。堀内の最初の一本と同じ、国産メーカーのギターだ。

日高を加えたアウトバーンズは当初は多分にもれず、ベンチャーズを主なレパートリーとして活動していたようだ。

しかし後年の彼のいくつかの発言からは、この頃、日高もビートルズを聴き、やがてその音楽に夢中になり、ギター・プレイに留まらず、やはり“ヴォーカル&インストゥルメンタル”のスタイルに次第に興味を強めていたという様子が窺える。

また、当時の日高はビーチ・ボーイズの楽曲についても、どうやら随分と好んでいたらしい。

そして、このアウトバーンズには、途中からまたひとり、新たなメンバーが加わった。

やはり日高の同級生だった“マツ”こと、松崎茂幸。

のちにだれもが認める実力派シンガーとして、時には俳優として、その存在を多くの人々に知られることになる、松崎しげる(1949年11月19日、東京都江戸川区生まれ)のことである。

松崎はギター、ベース、ドラムと、やってみればどんな楽器にも対応できてしまう才能があったようだが、やはり圧倒的だったのは、歌唱力だったようだ。

そして何より、松崎は大のビートルズ・ファンだった。やがてアウトバーンズは当初のインスト主体から、次第に松崎・日高が歌うビートルズ・ナンバーのコピーにシフトし、熱を入れるようになって行く。

文化祭での演奏程度では飽き足らなかったらしいアウトバーンズは、学外での活動にも乗り出す。夏の間は後楽園遊園地の野外ステージで、冬場は晴海のスケートリンクの特設ステージでも演奏した。

バンド・コンテストの類にも頻繁に出場し、日高のギターの腕前も含め“コンテスト荒らし”と呼ばれるほどの力のある存在だった、とも伝えられている。また、その演奏力が注目されてか、アマチュア紹介のラジオ番組※にも何度か出演の機会があったらしい。

このアウトバーンズ時代の初々しい写真は、2000年に出版された松崎の自叙伝『親父の爪のあか』(衆芸社)などで目にすることができる。

〔※67年に放送されていたニッポン放送の深夜番組『ラヴリー・ナイト』のようだ〕

バンドがいつ頃まで活動していたのかについては詳らかではないが、日高と松崎は68年の3月に高校を卒業する。ひょっとすると、この卒業というのがバンドにとっても、節目に当たるタイミングだったのかもしれない。

エンジェルスにいた堀内と鳥羽が“自分たちのやりたい音楽”を目指し、バンドを抜けたのは、奇しくもちょうど、それと前後する頃だった。

そして、おそらくはこの“タイミングの重なり”が、新たな展開を生むことになるのだ。

エンジェルス脱退後の新たなバンドの構想を練る中で、堀内・鳥羽の頭には、じつはメンバー候補として、このアウトバーンズのなかの、ひとりの存在が浮かんでいたのである。

日高――ではない。松崎である。

エンジェルスとアウトバーンズが御苑スタジオで遭遇していた頃、堀内も鳥羽も、松崎の歌に偶然触れ、その歌唱力には驚かされていたのである。

なぜならスタジオのロビーやリハーサル・ルームにエンジェルスがいる時、しばしばリハーサル・ルームの窓やドア越しには、彼らアウトバーンズの演奏が漏れ聞こえていたからだ。

当時のアウトバーンズについては想像を働かせるしかない。しかし、“コンテスト荒らし”と呼ばれた彼らの演奏は、たしかに堀内をも唸らせる実力あるものだったようだ。

そして、わけても松崎のヴォーカルは、強烈に印象に残るものだったのである。

それはそうだろう。あの歌唱力である。その当時の彼の歌に触れることがなくとも、今日、ソロ・デビュー後の松崎の楽曲を一度でも耳にしたことがある者なら、容易にその凄さは想像がつくというものだ。

ガロを知る者にとっては、少々意外なことだったかもしれない。だが、堀内が最初にタッグを組もうとしたのは、この通り、日高ではなく、松崎の方だったのである。

堀内は実力は疑いようもない、この松崎を誘い入れることで、その歌唱力を軸に、新たな自身のバンドを立ち上げられないか、と考えたのだ。

とはいえ、ふたつのバンドはお互いに頻繁に交流をしていたわけではない。まして、SNSもない時代である。まずは連絡が取れるかが問題だった。しかしそれはどこからだったのか、堀内は、松崎の連絡先を知ることになったという。

松崎をバンドに誘ったときのエピソードは、堀内自身の記憶も朧気になってしまっていたのか、インタビューなどでも異なる話がふたつ、出ているようだ。ひとつは、松崎に御スタから電話をかけ、スタジオにいるんだけど、よかったら来ないか――、と誘い、そこでバンド参加を持ち掛けた、という話。もうひとつは、電話ののち、堀内の自宅での面会となったという話。どちらが正しかったのかは、よくわからない。

いずれにしても、松崎は誘いに応じ、堀内・鳥羽のもとを訪れたという。そして、堀内の望んだ“松崎をヴォーカルに”という話もうまくまとまった。やはりすでにアウトバーンズも活動はしていなかったのか、松崎の返答は「OK」、だったのだ。

ただし、ひとつだけ条件はあった。自分だけでなく、「友人の日高も一緒なら――」構わない、と。その日、松崎は日高も伴い、その場に現れていたのである。

この時、松崎、日高は18歳。堀内は19歳、鳥羽が20歳になるかならないか。

こんな具合で、思いがけず、堀内、鳥羽の元エンジェルスのふたりと、日高、松崎の元アウトバーンズのふたり――、この若い4人が顔を合わせ、新バンドを組むという方向に、話は進んで行くことになったのである。

とはいえ、まだいわゆるバンドの体はなしていない。ベースとドラムは不在だったからである。それでもひとまず、4人は堀内宅の大広間に集まって練習を始めることにしたという。

たとえば、ビートルズ。ビー・ジーズ。彼らの楽曲などが、そこで奏でられていたという曲たちの一部だ。

アウトバーンズの頃から松崎たちが得意としていたらしい「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」や、ビー・ジーズなら「ニューヨーク炭鉱の悲劇」などを演奏した想い出があることを、堀内はのちにブログにも書き残している(2011年)。

後年の日高の発言(『失速』)や、鳥羽の記憶では、そんな練習の日々は一か月ほど続いたのだという。

日高の発言を見ても、おそらくはそのまま本格的なバンド活動に発展すると、彼ら自身も思っていたのではなかったのだろうか。

ところが――、ある日、事件が起きるのである。

堀内の離脱。

なんと、バンド結成を呼び掛けた張本人だったはずの堀内が、何故か突然、“自分は辞める”、と言い出してしまったのである。

「――なんで?」

「いや、ちょっと――」

鳥羽の話ではどうやら、こんな具合のやりとりがあったらしい。その場にいなくとも、呆気にとられた鳥羽たちの顔が浮かぶようだ。

たしかにいったいどうして、そんな行動をとったのか。鳥羽によれば、これについて堀内は当時、ほかの3人に対しはっきりとした理由は告げていなかったという。

だが、後年、いくつかのインタビューで堀内自身が告白したように、どうやらそれは、堀内と日高のふたりともがリード・ギターを担当することを望んでおり、“パートがかぶってしまっていた”から――、というのが、事の次第だったようだ。

つまり、“身を引いてしまった”――、ということだったのだろうか。

堀内にとって、松崎のヴォーカルは当然ながらまたとない逸材だったが、“自分のバンド”に“ふたりのリード・ギター”はまったく想定していなかった。ひとつのバンドにともすればイニシアティヴをとるようなパートを受け持つ人間がふたり、というのは、考えにくい時代だったのである。

だが、日高への信頼が厚かったらしい松崎は、競合してしまう日高の参加に難色を示していた堀内に対し、“高校からずっと共にやってきたこいつ(日高)といっしょでなければ、おれはやらないよ”と、きっぱり、断言していたというのだから・・・。

とはいえ、じつを言えば日高については堀内も――このあたり、異なる発言もあるのだが、筆者が彼から聞いた話では――すでに一目置いてはいたらしい。

ガロ以降のイメージからすれば意外だが、前章でも述べたように本人が語ってくれたところによれば、60年代当時の堀内はどちらかといえば“ギター演奏”に力が入りがちであり、ヴォーカルについてはあまり積極的な意識を持っていなかったのだという。ガロ時代、メンバー自作曲のほぼ半数を産み、それらのリード・ヴォーカルも担当し、そして日高とともにハーモニー・アレンジの面でも活躍するほどの存在であった堀内が、である。

そんな堀内が次第に“歌うこと”への興味を強めて行くきっかけとなったのが、御スタでアウトバーンズ時代の松崎、日高のふたりがビートルズなどを“掛け合いで歌いながら、演奏する”姿を窓越しに見、大いに刺激を受けたことだった、というのである。

“やっぱり、悔しいじゃないですか” ――そんな風に笑み混じりに、堀内は話していた。彼を発奮させたきっかけには、日高の存在もあったのだ。

一方で日高の方も、堀内とは“気が合った”のだと発言している(『失速』)。もっとも、御スタですれ違っていた頃の日高の堀内への印象はと言えば、“いい楽器持ってやがって――”というものだったというから、なんとも可笑しい。

考えてみればそれも納得だ。事務所からの借用品だったとはいえ、堀内がエンジェルス時代に使用していたグレッチのギターは、ビートルズに熱を上げていた日高からすればたぶん垂涎の的だったであろう、ジョージ・ハリソンも愛用していたことで有名な、あの6122/カントリー・ジェントルマンだったのだから。おそらくは“同好の士”ゆえの、ちょっとした嫉妬心だったのだ。

そして、そんな件からもわかるように、音楽の趣味やセンスも似ていたらしい堀内と日高の二人は、この時バンドメイトにこそならなかったものの、(傍から見れば不思議なことかもしれないが)友人としての付き合いは、以降、徐々に深めて行くことになる。

“マークには敵わないな――”。伝聞ではあるが、ガロ解散後のいつだったかに、堀内の才能を指して、日高がこんなことを呟いたこともあったとも聞く。

友人であり、ライバル、といった方が正確なのかもしれない。想像ではあるが、この時の刺激的な出会いが、堀内そして日高双方の中に、のちの彼らの創作へと繋がる様々な“何か”を、知らず知らず、開花させはじめていたのではないだろうか。

新バンド〈ミルク〉始動

いわば“助走”の段階で早々に堀内が離脱してしまったものの、残った鳥羽、日高、松崎は3人で新バンドを具体化して行くことにし、新たにメンバー探しを始める。

4人目のメンバーとして加わることになったのは、佐山真市(さやま・しんいち、ニックネームはシンコ)というドラマーだった。

佐山が加わるきっかけは、この頃、鳥羽、日高、松崎らが御苑スタジオで知り合った〈ガリバーズ〉というGSとの親交を通じて得たものだった。

残したレコードは68年7月に東芝から出した「赤毛のメリー」というシングル一枚のみだったが、その熱狂的なステージング――映画『欲望』でのジェフ・ベックに触発されたらしい※、過激な楽器破壊のパフォーマンスなど――で、ジャズ喫茶などではかなりの人気があったというバンドだ。

このガリバーズ(レコードのジャケットでは“ガリバース”だが、当時の雑誌なども含めガリバーズと記す場合が目立つ)はサイド・ギターの小柴英樹(小柴大造の実兄)など、メンバーに数人の山形県出身者を含むバンドだったが、佐山はその同郷の友人であり、当時は機材関係に携わる、いわばローディー的な存在としてガリバーズに関わっていたのである。

〔※小柴英樹インタビュー『資料・日本ポピュラー史研究 下巻』(自費出版 / 1983)。聞き手:黒沢進〕

佐山の加入で、バンドの体裁が整ってきた。ベースは専任メンバーがいなかったが、鳥羽と、ポール・マッカートニーに憧れていた(利き腕も同じ左である)という松崎が代わるがわる担当することになった。こうして新バンドの顔ぶれは以下の通りとなる。

●松崎茂幸(Vo,B)

●日高富明(Vo,G)

●鳥羽清(Key,B,Vo)

●佐山真市 (DS)

バンドの名前も決まった。――〈ミルク〉、である。

なんともシンプルな名前だが、当時のロック系バンドとしては、一風変わったセンスのネーミングだったのではないだろうか。

鳥羽の記憶にあるという、その発案にまつわるエピソードも面白い。当時の松崎が大の牛乳好きで、御スタでの練習の合間などにはよく近所の店で大瓶を買い込み、これをラッパ飲みするほどだったのを眺めていた日高が、

「――“ミルク”でいいんじゃない?」

と、ふと呟いたことで決まったというのである。

日本のGSにはビートルズに倣って“〇〇ズ”のようなバンド名が依然多かったが、洋楽ではそれに捉われない、たとえば“クリーム”や“ヴァニラ・ファッジ”のように、まるで食べ物のようなユニークなバンド名が登場していた時期だった、ということも背景にあったようだ。

この頃、最初の宣材写真も撮られているが、全員マッシュルーム・カットで揃いのユニフォームという、ビート・グループ然とした姿は、エンジェルス以上にまさにGS、という感が強い。GSブームもついに、ピークを迎えた頃だった。

こうした動きがあったのが68年の半ば頃と思われるが、その前後の時期、ミルクは静岡県の伊豆稲取へ合宿練習に向かっている。当時のGSはデビュー前に基礎固めをするため、こうした合宿練習というのをよくやっていたものだという。

「(メンバーの友人が)伊豆稲取で親戚が旅館やってるって言うんで、夏だったと思うんですけど、楽器持って、合宿に行ったんですよ。で、大広間が空いてるからって言うんで、ステージをそこに組んで。寝泊まりして練習したのを憶えてますね」(鳥羽清。2001年、筆者取材時の発言)

もちろんプロを目指していたようだが、所属事務所はまだ決まっていなかった。しかし、おそらくはこの合宿から戻った頃から、ミルクは都内のゴーゴー喫茶やディスコにおいて、徐々に自主的にライヴ活動を試みるようになる。

現時点の調査で確認できた最古のステージ記録は、68年11月4日、渋谷・西武百貨店近くにあったという、ディスコ《大使館》へのゲスト出演。この時、スケジュールに記載されたバンド名は〈ザ・ミルク〉だった。鳥羽もこの日の出演は憶えているというから、間違いないだろう。

宇崎竜童との出会い

そんなある日、ミルクの面々が練習で集まっていた御スタに、ガリバーズの所属事務所であった《大橋プロダクション》の、ある若手スタッフが顔を出した。彼は同プロでガリバーズに携わっていたことから、佐山とも普段から親しい付き合いがあったらしいのである。

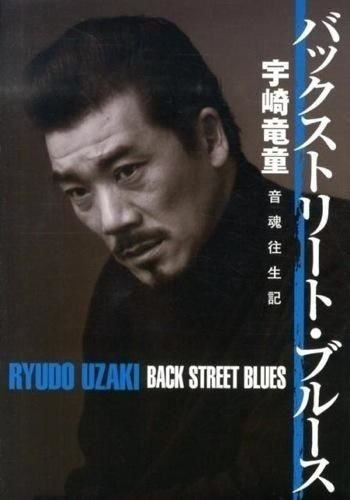

彼はミルクの演奏を聴き、演奏力の高さ、音楽性の高さに興味を持った様子だった。そしてこれが縁で、ミルクは大橋プロにスカウトされることになる。“若手スタッフ”の名は、木村修史といった。――のちにミュージシャン、作曲家として知られることになる、宇崎竜童(1946年2月23日京都生まれ)のことである。

大橋プロ時代についても語っている。〔書影=版元ドットコムより〕

大橋プロは、元々はブルー・コメッツの創設時のメンバーだった大橋道二が、ブルー・コメッツのマネージメントをする為に設立したプロダクションだ。

68年当時はそのブルー・コメッツを筆頭に、ソロ・シンガーの鹿内タカシ、尾藤イサオ、それに尾藤のバック・バンドでもあった〈バロン〉というGSや、ガリバーズらが所属していた。バロンはNHK『ステージ101』で活躍したデュオ〈ワカとヒロ〉の前身でもあり、後の作曲家・芹澤廣明が在籍したことでも知られるバンドである。

当時の宇崎はまだパフォーマンス側ではなく、大学を卒業すると、この大橋プロの社員という形で、音楽業界に足を踏み入れていた。

後年の宇崎のインタビュー発言によれば、同プロでの宇崎の担当はそもそもは音楽出版、つまり著作権に関する業務だったらしい。しかし、学生時代のバンド経験から譜面などの知識もあったということもあり、レコーディングへの立ち会いや、ガリバーズやバロンなどのサブ・マネージャー的な業務、さらには新人のスカウトに奔走するなど、本来の担当の枠を越えて、いわゆる現場での仕事も数多くこなしていたのだという。

そして、そんな“新人探し”のさなかで出会ったのが、ミルクだったのである。

年齢もそう大きく離れていないということもあってか、鳥羽によれば、宇崎はミルクのメンバーたちともすぐに打ち解けたという。当時、ミルクには別の専任マネージャーもいたらしいが、前述のように宇崎も大橋プロではサブ・マネージャー的な業務を担っており、親身にバンドと行動を共にすることが多かったようだ。御苑スタジオでの練習にも宇崎はよく付き合ってくれたという。

以降、宇崎は様々な売り出しのアイデアを提案するなど、ミルクに熱心に関わって行く。

その売り出し策の中でも最たるものは、なんと、バンド名を季節に合わせて変えてしまおう――、という、大胆な発想だった。

つまり、バンドのメンバーにとって正式名称はあくまで〈ミルク〉だったようなのだが、それでは地味だという話にでもなったのか、宇崎の発案で冬は〈ホット・ミルク〉、夏は〈アイス・ミルク〉という名前で活動することになったのである。

また、衣装もやはり宇崎の提案により、全員揃いのオーバーオールをあつらえ、トレードマークとすることになった。

「これは宇崎さんが考えて。なるべく目立った方がいいって言うんで(笑)、何がいいか、って考えて。たしか生地を買いに、神田かどこかへ出かけて行ってね」(鳥羽、2001年)

鳥羽によれば宇崎は内外の音楽に精通しており、当時最新の洋楽ロック、ポップスに関する知識も愛情も深かったという。察するに、当時のGSとしては、ミルクのスタートは理解ある体制に支えられたものだったと言えるのではないだろうか。

プロとしてステージ・デビュー

そして結成から半年ほどを経た69年3月3日。ミルクは当時のジャズ喫茶の代表格だった《新宿ACB》の昼の部において、〈ホット・ミルク〉名義で、プロ・バンドとして公式に初ステージを踏む(共演=クーガーズ、ラヴ)。続けて翌日には、やはり新宿にあったゴーゴー喫茶《ポップ》にも出演している(共演=安岡力也とシャープ・ホークス)。

こうして4人編成でスタートを切ったミルク。だが、ほどなくバンドには少々の変動があった。4人のオリジナル・メンバーはそのままだが、さらに5人目のメンバーとして、新たにベーシストが招かれることになったのだ。松崎がベース兼ではなく、やはりヴォーカルのみに専念することを希望したためである。

そして入ってきたのが、元〈アタックメン〉というGSにいた、木下孝(1948年11月21日東京生まれ)だった。

アタックメンはタイガースやワイルド・ワンズなどと同様、大手の渡辺プロダクションに所属し、68年1月には《日劇ウエスタン・カーニバル》に出場したこともあったという5人組のGSだ。

出場時の演奏曲は、なんとエレクトリック・プルーンズのサイケデリック・クラシック「今夜は眠れない(I Had Too Much to Dream (Last Night))」。当時の日本でこの曲をチョイスしたセンスも興味深いバンドである。前後にはTBS『ヤング720』などテレビ番組への出演や、各芸能雑誌でも何度かグラビアが掲載されるなど、メディア露出もそれなりにあったバンドだったが、残念ながらレコードは一枚も出すことなく、解散へ至っている。

ミルクへ加わったきっかけについて、木下本人にも少し訊ねてみた。彼が語ってくれたところによれば、アタックメン在籍当時、ミルクとの対バン経験はなかったものの、知人を通じ「いいバンドがいる」との噂を聞き、ミルクのライヴへ何度か足を運んだことがあったのだという。

そんな中で、松崎とも面識が出来ていたらしい。その後アタックメンが解散し、そのタイミングで松崎から「ベースをやらないか?」と声がかかった、というのが、加入の経緯だったという。

このアタックメンの解散時期は過去のGS関連の書籍などでは68年暮れとされてきたが、あらためて調べてみたところ、実際は69年の4月まで、ジャズ喫茶のスケジュールに出演があったことが確認できた。

ということは、ミルクへの木下の合流も、おそらくはその前後の時期だったのではないだろうか。

ミルクの存在が、木下がこの時点ですでに噂を聞くほどだったというのも、興味深い事実だ。当時のミルクの集客がどの程度だったのかはわからないが、音楽好きの間では、そのプレイやサウンドが早くも話題であった、ということなのかもしれない。

こうしてミルクは新たに5人編成となった。以降、木下は周囲から“ジョージ”のニックネームで親しまれ、最終的な解散に至るまでのバンド・サウンドを支えて行くことになる。

ちなみに、この“ジョージ”という呼び名。これも、名付けたのは宇崎竜童だったそうである。

69年7月12日にはこの5人で、当時フジテレビ系にて毎週生放送され、大橋巨泉の司会で人気を博していた音楽番組『ビート・ポップス』に〈アイス・ミルク〉名義でゲスト出演している(同回のメイン・ゲストはフラワーズ)。

ここで彼らはディープ・パープル(堀内によれば「ヘルプ」だった記憶があるという)、もしくはヴァニラ・ファッジのナンバーあたりを披露したようだ。

左から鳥羽、日高、木下、松崎、佐山。〔提供: 鳥羽清〕

この時期、ミルクが出演していたライヴ・スペースとして確認できるのは、前述の新宿ACBやポップの他、新宿エリアでは歌舞伎町の《ニューアシベ》、《B&B》、西口にあった《55天国NO.1》、渋谷では《VAN》、池袋《ドラム》、新小岩《エビアン》――といったジャズ喫茶やゴーゴー喫茶、ディスコなど。

69年半ば頃のこれらの店のスケジュールを眺めてみると、“アイス・ミルク”の名は頻繁に登場しており、かなり精力的に活動していたことがわかる。

活動は都内が中心であり、地方遠征はなかったというが、当時の新進GSの多くが経験した米軍キャンプ廻りはだいぶやっていたそうで、郊外の横田、所沢などには足を伸ばしたようだ。松崎の発言によれば、これは比較的ギャラが良かったらしい。

こうしたステージの最中に、学生時代からトランペットを得意としていた宇崎が飛び入りし、時折、セッションに展開することもあったという。

後年の日高の発言によれば、こうしてミルクの活動が滑り出す中で、次第に“音楽を本格的にやっていきたい”という気持ちが彼の中で高まるようになったらしい(『失速』)。

ミルクを結成した頃、メンバーにはまだ学生の者もおり、日高と松崎については日大一高から揃って日大の芸術学部に進学していた。

松崎が入ったのは文芸学科だったが、日高は放送学科を選んでおり、それは彼自身の語ったところによれば、放送関係かレコード業界に入ってみたい、という願望があったからだという(『失速』)。

音楽に携わることには興味があったものの、その時点ではむしろ裏方の方に現実的な将来を感じていた、ということだったのだろうか?

そんな日高に、表舞台に立つことへの手応えを感じさせたのが、このミルク時代だったのである。

※以下第5回へ続く→第5回を見る

(文中敬称略)

Special Thanks To:大野真澄、木下孝、鳥羽清、堀内護(氏名五十音順)、OFFICE WALKER INC.、Sony Music Labels Inc. Legacy Plus

主要参考文献:※最終回文末に記載。

主要参考ウェブサイト:

『VOCAL BOOTH(大野真澄公式サイト)』

『MARKWORLD-blog (堀内護公式ブログ2009年~2014年更新分)』など

(オリジナル・ヴァージョン初出誌情報:『VANDA Vol.27』2001年6月発行。2023年全面改稿)

▼Contact

※お返事を差し上げるまでにお時間がかかる場合がございます。

また頂いたお問い合わせにはお返事を差し上げられない場合もございます。

あらかじめご了承ください。

https://poptraks.wixsite.com/takagi-ryuta/contact

https://twitter.com/poptraks

©POPTRAKS! magazine / 高木龍太

『POPTRAKS! magazine』内のすべての内容(記事・画像等)について、無断転載を禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?