「お母さんは、せなけいこ。私はルルちゃん」絵本作家の母と落語家の父を持つ、くろだかおるが振り返る、ちょっとかわった家族の思い出

『ねないこだれだ』『おばけのてんぷら』などで知られる絵本作家のせなけいこを母に、落語家6代目柳亭燕路を父に、そして言語学者の黒田龍之助を兄に持つ、絵本作家のくろだかおるさん。2020年9月に刊行した絵本「おとうふ2ちょう」の打ち合わせでお会いする度にかおるさんは、担当編集の私に幼少期の家族とのおもしろエピソードを語ってくださいました。でも「ちょっとまって! これを私だけにとどめておくのはもったいない」ということで、この度noteでエッセイ「ルルとかおる」を書いていただくことに。ルルちゃんとして絵本に描かれた幼少時代から3児の母になった現在まで、うらやましくもちょっと変わった家族の時間を振り返っていただきます。

くろだかおる(黒田薫)

絵本作家。和光大学人文学部人間関係学科卒業。リズミカルでユニークな世界観が多くの読者を魅了している。父親は落語家の6代目柳亭燕路(1991年没)、母親は絵本作家のせなけいこ(瀬名恵子)、兄は言語学者の黒田龍之助。作品に、「ゆうれいとすいか」「ゆうれいとなきむし」『ゆうれいとどろぼう』(以上ひかりのくに)『はやおきおばけ』『おまつりおばけ』(共にフレーベル館)、新刊に母親とのエピソードから生まれた『おとうふ2ちょう』(絵・たけがみたえ/ポプラ社)がある。

せなけいこ(瀬名恵子)

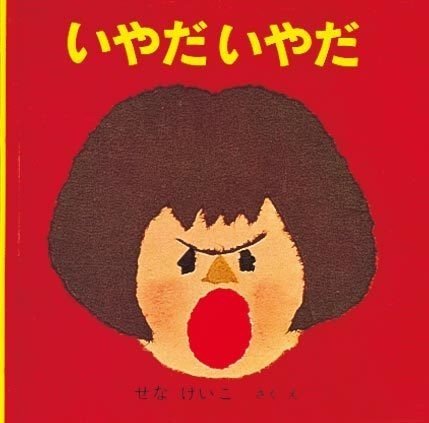

東京に生まれる。モダンな作風で知られる画家の武井武雄氏に師事し、絵本の世界に入る。1970年に、「いやだいやだの絵本」(福音館書店)でサンケイ児童出版文化賞を受賞。絵本作家として独自のスタイルを確立する。ユーモアあふれる貼り絵で、おとなから子どもまで幅広い層に支持されている。作品に、『めがねうさぎ』『おばけのてんぷら』(以上ポプラ社)、「あーんあんの絵本」シリーズ(福音館書店)、「せなけいこ・おばけえほん」シリーズ(童心社)他多数がある。

六代目柳亭燕路

東京に生まれる。五代目柳家小さんに入門し、1968年、真打ちに昇進し6代目柳亭燕路を襲名。落語家としてのみならず、落語研究家として、古典落語の普及に尽力した。著書に『こども寄席』、『子ども落語』『落語家の歴史』など。

絵本作家の娘、ルルちゃん誕生

こんな話はどうだろう。1967年8月の終わりごろ、ある産院で小さな女の子が生まれた。その子には3つ上のお兄ちゃんがいて、やっぱりその産院で生まれた。お兄ちゃんは生まれた時、体重が3800gもあったらしく、小柄で150cmもなかった母には、産むのに非常に苦労があった。だから3年後に生まれた2800gの女の子は、楽々産道を通りスキップでもして出てきたんじゃないかと思うほど安産だった。

さて、そんな小柄なのに元気いっぱいだった母は一体誰? ということになるのだが、実は絵本作家のせなけいこ(瀬名恵子)なのである。そして、今これを書いている私は、何を隠そうルルちゃんなのだ。

今も昔も保育園に入れない

とにかく丈夫で元気な母は、母乳をバンバン出しながら仕事をガシガシやっていた。だから早く子どもを保育園に預けたかったのだが、当時もまあ今現在の状況とまったく変わりはなく、なかなか入れない。おまけに母の仕事は自宅でやるものだし、すぐ隣に父方の祖母がいて恵まれていたので、すぐには入園できなかった。ちょうどその頃、選挙を控えていた議員さんが家を訪問してきて「私に一票を入れてください」と言ってきた。母はチャンスとばかりに「ふたりの子どもがいつまでたっても保育園に入れない。もし子どもたちが保育園に入れるというならあなたに投票してもいいけど」と交渉したらしい。その効果かどうかはわからないが、兄と私は無事に入園することになる。母は約束通り1回だけその人に票を入れたというが……。もっとも、それから50年以上たつのに、今も保育園問題が一向によくならないのも驚くが、仕事のためなら何でも利用する母にも驚いた。

毎週絵が替わる保育園のシーツ

そんなわけで無事保育園へ子どもを預けた母は、ますます忙しく仕事をするようになった。そのころよく、お迎えが一番最後という日があったため、居残りをしてくれた先生が爪を切ったり、耳そうじをしてくれたり、本を読んでくれたりして、私はそれほどさびしくなかった。それでも、暗くなった外から母が保育園の門を開ける音がすると、パッとうれしくなったのを覚えている。逆にちょうど遊びがおもしろくなってきたところでお迎えが来ると、ギャーギャー泣いて、帰るのを抵抗していたそうだ。

保育園ではお昼寝の時間があり、うちの保育園はシーツだけ自宅で用意して週末に洗ってきてください、という形式。母は毎週末洗濯したシーツに、洗うとキレイに落ちる水性ペンを使って大きな絵を描いていた。それこそうさぎだったり、ねこだったり、おばけだったり。先生たちは月曜日にその週替わりの絵を楽しみにしていたようだ。

父のお迎えはらくちんコース

兄と私ははじめ違う保育園に通っていたので、雪の降る日などは父と母が手分けしてお迎えにいき、おんぶして帰ることもあった。保育園のお迎えひとつにも相性があり、兄は父が来るとシクシク泣き出し、母が来るとニコニコしていた。私は父が来ると大喜びでチンパンジーのようにはしゃいだ。なぜうれしかったのかというと、帰りに喫茶店に行きジュースを飲ませてもらい、タクシーに乗って家まで帰るらくちんコースだったからだ。おそらく父は、お迎えに行って泣く兄よりも、うれしがる妹のほうが単純に扱いやすくてついついサービスしていたのだろう。もちろん帰ったあとに父は母から、「変なぜいたくはさせないでください!」と叱られていたのだが。

落語家の父

さて、その父というのは落語家の6代目柳亭燕路で3代目柳家小さんの弟子でもあり、一応芸人だ。とてもせっかちな人で何でもきちんと急いでやらないと気のすまない質(たち)で、よく母にいっていたセリフは「早いってことは、遅いってことじゃないんだ‼」であった。なんだそんな当たり前のことを……と思うが、当人は本気でとにかくよく吠えていた。

私が小さい頃から父は中央大学の落研の顧問をやっていて、毎年夏になると、学生さん達とうちの家族の大人数で合宿に行っていた。なにしろ私は師匠の娘だったので、学生さんによく可愛がられていた。移動はいつも抱っこかおんぶか肩車という大サービスぶり。いつのまにか「そうか、学生さんというのは何でもいうことを聞いてくれるんだな」という刷り込みをされてしまった。面白い人ばかりで、朝から夜まで大騒ぎをしていたので、合宿所の近所の人に「あんたら不良かー‼」と怒鳴られたこともあった。夜になると大抵ベロベロに酔っぱらった父が学生さん達に部屋まで担ぎ込まれ、ガーガーと高イビキをかいているのがお決まりだった。

「いやだ いやだ!」「ズルたんの!」

私は絵本の主人公にある通り、小さな頃は相当わがままだったようだ。何かというと「ズルたんの!」(ルルちゃんの!)と言っては自分のものにするし、話の中心になろうとする。母がお菓子や本をもらって来たりすると、われ先に「ズルたんの!」「ズルたんの!」とズルたんのオンパレードだった。なぜわがままになったのかなぁと、考えてみたら、中央大学の落研の学生さん達が私をメチャクチャに可愛がった結果、全能感が芽生えてしまったのでは、と思ってる。でも威張るのは家の中か親しい人が多い時だけで、外ではわりと大人しい「内弁慶外ネズミ」だった。

「いやだ いやだ!」のシャンプー

小さい頃は家におふろがなくて、6才で新しい家ができるまで近所の銭湯に通っていた。ところが私はおふろで頭を洗うのが大嫌い。とにかく嫌で

おふろ場じゅうを逃げ回った。小さくてすばしっこい私を大人はなかなか捕まえられない。時には太った人のお尻あたりに隠れたりして、大人を困らせていた。だから、連れていった父や隣に住む叔父は決まって母に「もー、かおるとは二度と行かない!」と文句を言っていたそうだ。もちろん頭を洗わないので、おふろ上がりのお楽しみ、ビンのコーヒ牛乳が飲めるのは兄だけで、わたしにはヤクルトのような小さいジュースだった。後に私が中学生になると、聖子ちゃんカットや朝シャンなるものが流行りだし、朝に晩にシャンプーをすることとなる。母は「あの逃げ回っていた子がこうも変わるとはねー」と呆れぼやいていた。

賢い兄

兄は小さな頃から器用で賢い子どもだったそうだ。生まれたばかりの私が母と病院から帰ってきたとき、兄はしばらく私を観察したあと、「ねえ、この子いつ帰るの?」と言ったらしく、「でも今でもいるんだよ、妹は」というのが、私が結婚で家を出るまでの兄の口ぐせだった。

母が近所に買い物に出るときは、その兄が私の面倒をみていた。私がおむつをぬらすと兄が器用におむつ替えをしていたそうで、兄は3~4歳にして1歳そこらの妹の布おむつを替えていたことになる。今考えてもすごい。

ロボットになる兄

兄は穏やかな人だったので、私が遊んでと言うと大抵遊んでくれた。でも私はわがままで、その上かなりしつこい。兄もそんな私には時として疲れてしまうらしく、ある方法を考えた。ロボットになってしまうのである。どういう事かというと、まず正座をして手を小さく「前へならえ」をし、目だけ開けてピタリと動かなくなる。そして私がどんなに話しかけても、まったく動じず固まったままになるのだ。時々「ナ・ニ」と言うだけで、もうそれはそれは私にとってはホラーだった。こうなるともう泣きながら母に「お兄ちゃんがー、ロボットになっちゃってー」と訴えていた。多分ふつう兄というのは手の焼く妹に対して、「もーしつこいなぁ」とか言って、頭をコツンとぶって逃げて終わりなんだろうけど、うちの兄は別に逃げるでもなく、ひたすらロボットに徹するわけである。そうするとしだいに、四角くて窓もドアも何もない真っ赤な部屋に閉じ込められるような気分になってくるのである。これはいけない。気がおかしくなりそうだった。母に言われ、渋々ロボットをやめる兄であったが、この頃から、けんかにならないというか、同じ土俵に上がらない兄は、いかにしたら私にダメージ与えられるかを知っている小さな策士だったのだ。(続く)

………………………………………………………

そんなこんなで、せっかちな落語家の父、ずぶとい絵本作家の母、策略家の兄と私の4人家族は、おおむね楽しく生活をしていたのだが、次回は我が家のちょっと変わった文化統制のお話をします。我が家の思い出、もう少し続く予定です。よろしければまた、ご笑覧ください。