短歌五十音(と)土岐善麿『黄昏に』

表紙

土岐善麿(1885-1980)の第二歌集『黄昏に』は明治45(1912)年2月に発売されました。当時の筆名は土岐哀果です。初版本が早稲田大学図書館のデータベースで公開されているのでそれを見ていくことにします。

灰色の本にはカバーがかかっており、カバーの表紙にはなぜかキリストの絵が書かれています。なぜかというのは、『黄昏に』を解説する辞典には「灰色の装丁である」としか書かれておらず、このカバーには全く触れられていないからです。

おそらく辞典の執筆者はカバーがないものを見たのでしょう。この絵がどのようなものか筆者には分かりません。

善麿はロシアの社会主義運動とロシア文学に関心を持っていましたから、ここではロシアの風景ということにしておきましょう。また、善麿は無産者に思いを寄せ、自身の労働でも辛苦を重ねていました(彼は読売新聞社の社会部で働いていました)。そのために、「貧しい人々は、幸いである/神の国はあなたがたのものである。」(ルカ伝6-20)と語るキリストをカバーにしたのかもしれません。善麿自身はキリスト教徒ではなかったようですが……。

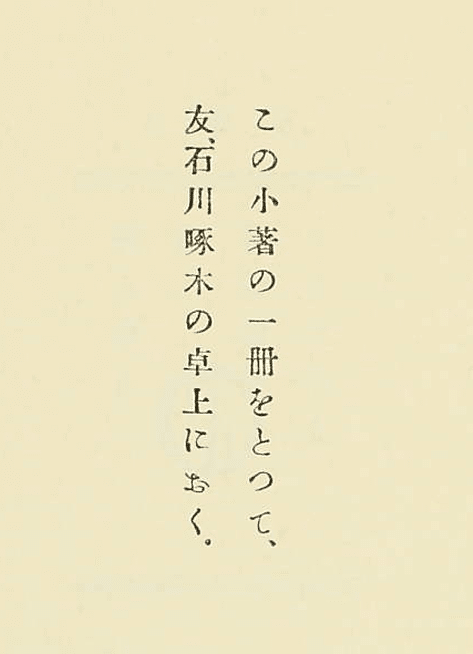

扉にはこのような献辞があります。善麿が第一歌集『NAKIWARAI』(明43)を出版した際、石川啄木が新聞に歌集の批評文を載せました。社会主義に関心のあった二人は44年1月に初対面、にわかに意気投合し、文芸雑誌「樹木を果実」の発行を約束します。しかし啄木の発病、印刷所の倒産により頓挫しました。

啄木の病状は悪化をつづけます。『黄昏に』出版の2ヵ月後に啄木は世を去りました。啄木の遺歌集『悲しき玩具』は善麿の編集によるものです。

それでは『黄昏に』の歌を見ていきましょう。『黄昏に』は全四部に分かれています。

ソフアの上

章題の「ソフアの上」は西欧社会へのあこがれを意味します。

ヴォルガ川はモスクワ北西のバルダイ丘陵を水源としてカスピ海に流れるヨーロッパ最大の河川です。ロシアを愛した善麿は、ここで地図のヴォルガ川を指でなぞり現地の風景に思いをはせています。

善麿はヘビースモーカーでしたが、ロシアの文豪も同じだったのでしょうか。「くるほしく」に強い思慕が感じられます。このように、善麿には自身の行動と自然の風景をやや強引に結びつけた歌が多くみられます。

歌の上に〇が書き込まれています。当時の読者が共感したのでしょうか。善麿は妻に育児を任せており、「一日の子守」にはとても苦労したのでしょう、コオロギの鳴き声がどこか心地よく響きます。

手袋がしめるほど長く夜の街を歩いてきた。月は明るく、どこまでも歩いていきたく思われる……。「どこまでも」の一字下げに気持ちが乗っています。そういえばこれまでの歌も、内容に変化のあるところや思いを乗せるところに一字下げが使われていました。

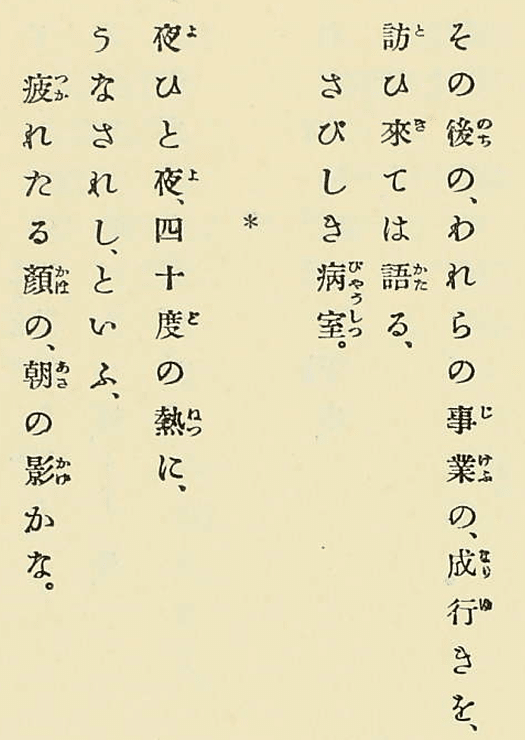

その前後

章題の「その前後」とは、啄木と雑誌の発刊を目指したころのことです。

啄木の病気は結核性の腹膜炎でした。「その後の……成行き」ですから、すでに計画の失敗が分かっていたのでしょう。

この歌のまえに「わが友の、寝台の下の、/ 鞄より、/国禁の書を借りてゆくかな」という歌があります。「国禁の書」とは国の法律で禁止されている革命思想の本でしょう。「手の白き労働者」はやや深読みしなければいけませんが、投獄された革命の実行者を指すと思われます。彼も労働者であったが、もう日光すら浴びることができず手が白くなってしまった。本当に悲しいのは彼らだというのです。

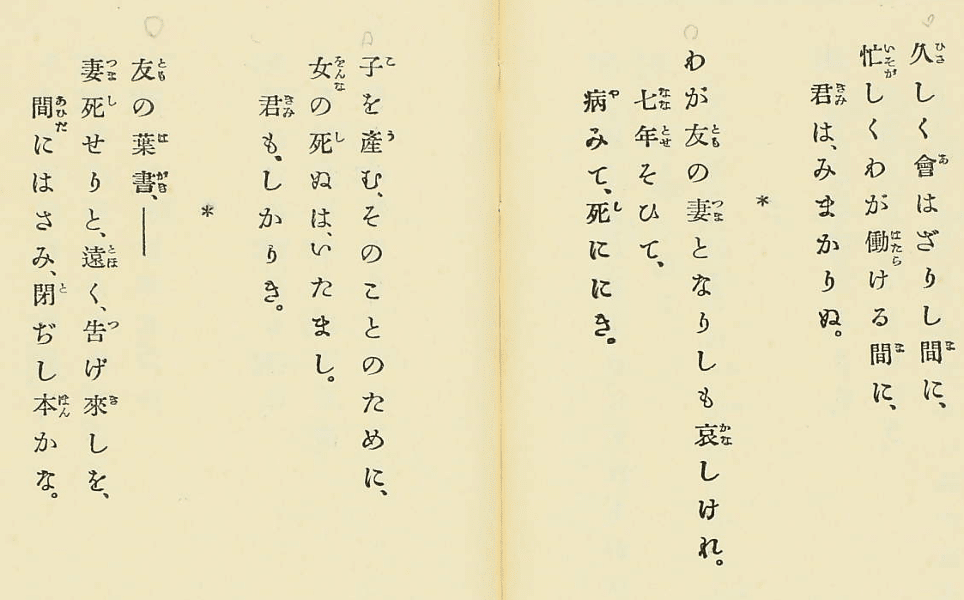

女

章題の「女」は、善麿が過去に関わりをもった女性たちを指します。関わりといっても善麿は奥手だったようです。

連作の魅力がよく出ている一連です。女性を追いかけて履いたスリッパも、他愛もない会話も、飛んでいった蛍も、列車でつつましく待つ女性の姿も、すべてがいとおしく思い出される。あとには「あくる年、ひとり行きしに、/その庭の広くなれるも、/ 寂しかりしな。」という歌が続きます。

解説は不要でしょうか。「わが友の妻となりしも哀しけれ」とは、善麿はその女性に恋をしていたが実らなかったのでしょう。四首目の「妻死せりと、遠く、告げ来しを、」の訥々としたリズムが切情を感じさせます。

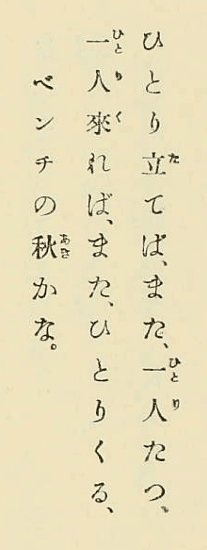

街と家と

章題の「街と家と」は、日々の暮らしとその労働の辛さを指しています。

秋の情緒が巧みに切り取られています。ベンチにすわって秋の安らぎを感じる人がいる。ひとりが立ち去るとまたひとりが立ち去り、ひとりが来るとまたひとりが来て坐る。そこに秋があるというのです。

秋を詠んだ歌では、「ドアを出づ、――/ 秋風の街へ、/ ぱつと開けたる巨人の口に飛び入るごとく。」や「かきねより、やねへ飛んだる、白猫の、/やはらかき昼も、/ 十月なれや。」なども魅力的です。

「爪先のみの」がやや難解ですが、ほかの表現はできないでしょう。やっと寝た幼子を起こさぬように夫婦は爪先立ちで行動するということです。「家は、みな、爪先のみの、」の持ってまわった言い回しが笑いを誘います。この出来事にも「秋のゆふぐれ」がぴったりです。

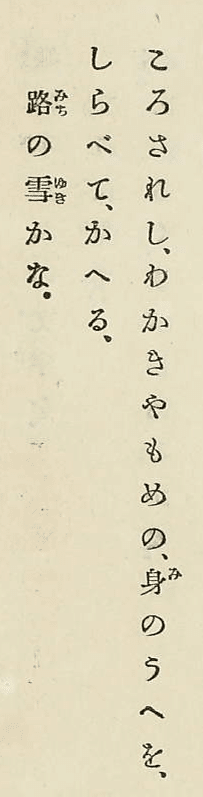

善麿は仕事柄、人の死について調べることが多かったのでしょう。「やもめ」は配偶者を失った独身女性のことです(現在は男性にも使われます)。社会主義に関心のあった彼ですから、「わかきやもめ」には深く同情するところがあったのでしょう。しかし、ことばの上では出来事しか記さない。「悲しい」と書くと、出来事からにじみでる感情が「悲しい」だけになってしまうからです。

「りんてん機」は輪転印刷機のこと。版面を取りつけた大きな円筒をぐるぐると回し、紙に押しつけることで転写をおこないます。今でも使われており、なかなか大がかりな機械です。下の動画は昭和後期の輪転機です。

善麿は一仕事を終え、「今こそ響け」と印刷を心待ちにしています。そこには巨大な機械への感動があったのかもしれません。「東京版に、雪のふりいづ」は、東京版の印刷がはじまったころに印刷場のまわりで雪が降りはじめた、と理解しましょう。近代的な労働者の高揚感が自然と見事に調和した記念碑的な一首です。

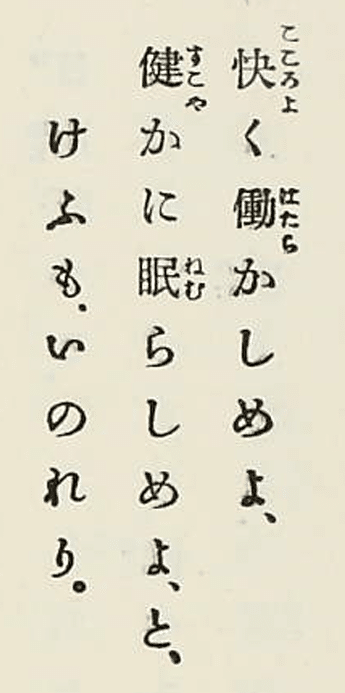

歌集の最後は次の歌で締められています。

おわりに

このnoteは和歌文学大系77『一握の砂・黄昏に・収穫』(明治書院、2004)、日本近代文学大系55『近代短歌集』(角川書店, 1973)の注釈を参照しました。注釈者はそれぞれ藤澤全、武川忠一です。

次回予告

「短歌五十音」では、初夏みどり、桜庭紀子、ぽっぷこーんじぇる、中森温泉の4人のメンバーが週替りで、五十音順に一人の歌人、一冊の歌集を紹介しています。

マガジンのリンクはこちら!

お読みいただきありがとうございました。

本稿がみなさまと歌人の出会いの場になれば嬉しいです。

6月は短歌五十音の中休みです。次回は中森温泉さんが中井スピカ『ネクタリン』を紹介します。

短歌五十音メンバー

初夏みどり

note(https://note.com/___shoka___)

X(https://twitter.com/___shoka____)

桜庭紀子

note(https://note.com/gigi_lumiere)

X(https://twitter.com/NorikoSakuraba)

ぽっぷこーんじぇる

note(https://note.com/popcorngel)

X(https://twitter.com/popcorngel)

中森温泉

note(https://note.com/midiumdog)

X(https://twitter.com/midiumdog)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?