バイバイ

※どうしても文章で残しておきたくて書きました

葬儀の日の空は、雲ひとつない澄みきった青一色だった。

おばあちゃんが亡くなった。

前日の夜もいつものように実家に寄って一緒の食卓でご飯を食べ、帰り際に

「おばあちゃん、また明日ね」

と言ったばかりだった。

私の自宅とおばあちゃんの居る実家は目と鼻の先で、同居こそしていないものの、ほぼ毎日顔を合わせていた。

娘っちは、私の母のことを「☆☆ちゃん(名前)」、祖母のことを「おばあちゃん」と呼んでいる。

娘っちにとっての「おばあちゃん」はひいばあちゃんだけど、産まれた頃から共に過ごした時間は他のひ孫たちよりも格段に多く、思い出もたくさんある。

最近血圧がすごく高いとデイサービスの方から報告を受けていたし、偏食気味ではあったものの食事に意欲はあったので、だんだん食べなくなってきてたのを心配していたところだった。

薬も嫌がるし、水分も殆ど摂らないし、いつもお世話をしている母の言う事を全くきかない。

(1番近くに居る人にはわがままが出るようだ)

「おばあちゃん、お茶だけでも飲んで」

と娘っちが湯呑みを差し出すと、うんうん、と笑顔で頷きながら、

「アンタはここまで誰と来たの?この人は誰?」

と私を指差しながら娘っちに尋ねるおばあちゃんの姿にもだいぶ慣れてきていた。

おばあちゃんの認知症は約8年前から時々顔を出し始め、(まだらボケ、というのだろうか)、調子の良い悪いを繰り返しながら、徐々に徐々に進行していった。

私は産まれた頃から母方の祖父母と一緒に暮らしていて、いわゆる核家族ではないサザエさんちのような家で育った。

両親と折り合いが良くなかった私にとって、何があっても味方になってくれて、どんなことも褒めてくれる祖父母は、私の心の拠り所だった。

おばあちゃんは明るくて社交的で、誰とでもすぐに仲良くなれる太陽のような人だった。

人にプレゼントをする事が大好きで、今みたいに通販が当たり前になる時代よりもずっと前から、日本中のお気に入りの名産品をお取り寄せしていて、よくお友達に配ったりしていた。

「皆の喜ぶ顔が好き」

といつも言っていたおばあちゃん。

と言う割には、その美味しいものたちは我々家族の口に入ることはほとんどなかったけど。

良い服を着て良いものを身につけてたら自然と気分も運気も良くなるやろ、と常に言っていたおばあちゃん。

お金をかけるだけではなくて、自分を綺麗に保つ努力もしていたし、周囲の人を大切にするポジティブな性格で、女性としても人間としても尊敬していた。

おばあちゃんは、行きつけの洋品店や近所のアイスクリーム屋さん、お気に入りの雑貨屋さんにも、よく私を連れて行ってくれた。

新しいものや美しくて可愛い物が大好きな、ハイカラなおばあちゃんだった。

当時私が友人と海外旅行の計画を立てていて、バイト代では少し費用が賄えなくて参加を断念しようとした時、おばあちゃんは返すのはいつでもいいから、と足りない分を快く出してくれた。

「知識と経験は荷物にならへんでな。行ける時に行ける所へ行っときな」と。

コッソリ手招きをして、

「お父さんとお母さんとおじいちゃんには内緒な」と。

実はこれと同じことを時々おじいちゃんもしてくれていた。

私は

「内緒って言われたけど、おばあちゃんからももらったからエェよ」

と申し出を断ると、それをおじいちゃんはおばあちゃんに伝えていたようで、

「もらえるもんはもらっといたらエェのに、そんなバカ正直に言わんでも。アンタは損な性格やなぁ」

とよく笑われていた。

どうやら他のきょうだいは、ちゃっかり両方から貰っていたらしいから。

大学進学を機に一人暮らしを始める為下宿へ出発する朝

「電車の中で食べな。アンタがおらんようになると思うとおばあちゃん寂しぃてしょうないわ」

と言って、まだ温かいおにぎりを持たせてくれた。

おばあちゃんはいつまでもギュッと私の手を握っていて、なかなか改札を通れなかった。

駅のホームで電車を待っていたら、向かい側の線路沿いの柵から身を乗り出すようにしてずっとずっと手を振って見送ってくれているおばあちゃんが見えて、何だか恥ずかしくて嬉しくて私も寂しくなって…あの時のことはとても印象に残ってる。

私の乗った電車が見えなくなるまで、長い間手を振ってくれていたおばあちゃん。

その姿が遠ざかっていくのを見届けた後、私は車内で声を殺してしょっぱいおにぎりを食べた。

大学卒業後は地元に戻って就職。

とてつもなく激務だった会社勤めの時は月の休みも2日あるかないかで、毎朝6時に家を出て帰宅は0時を回ることが多く、家族にだいぶ心配をかけた。

何時に帰れるか分からないのに、おばあちゃんは自宅の門の前で私の帰りをずっと待っていてくれた。

帰宅する私の姿を見つけると慌てて駆け寄ってきて、

「大変やったなぁお疲れ様やったなぁ」

と言って、長時間外に立ち続けてすっかり冷たくなった手で私の肩をさすって労ってくれた。

結婚式ではウェディングドレス姿の私を見て、最初から最後までずーっと泣いてたおばあちゃん。

だけど集合写真や私とツーショを撮る時だけ

「こんな顔で写真恥ずかしいやん、やめてやめて!」

と言いながらいそいそと御手洗に行ってなかなか戻って来ず、記念撮影はおばあちゃんのお化粧直し待ちになったこともあった。

(逆子が治らず)帝王切開が決まっていた私は、3日後に予定出産を控え、自宅で1人入院の準備をしていたところ、家電にTELがあった。

「あのな、おばあちゃんやけど、ちょっと急いどるんやけどさ。落ち着いて聴いてな。〇〇のおじいさん(父方の祖父)亡くなったんさ。明日葬儀でな…アンタは初産やしショック受けてお産に触るとアカンからって、皆アンタには内緒にするって言うんさ。」

ヒソヒソ声で捲し立てられる突然のカミングアウトに驚いた。

「おばあちゃん…今どこから電話掛けとんの?」

「▲▲会館の公衆電話や!今からそのお通夜なんやわ」

通夜会場から慌てて電話して来たおばあちゃん。

明日葬儀、今から通夜?

旦那普通に「夜勤に行く」って出てったけど嘘ってこと?

動揺する私に、おばあちゃんは

「妊婦はな、本当はお葬式は参列したらアカンのやけど。懐に刀を忍ばせて行く覚悟って言うからな。」

「けど、〇〇おじいさんのお顔見たらな、ちゃんとお別れ言うた方がエェんちゃうかと思ってきて。アンタ最期の時に会えやんだら後悔するやろ。体調どうなんや?ムリはせんでエェけど、会いに来てあげられるか?」

産院と家族との協議?で私には出産後ある程度経つまでは(父方の祖父の死を)言わないと決まったらしいのに、ウチのおばあちゃんは居てもたってもいられず教えてくれたのだという。

私の性格をよく解っているからこその、おばあちゃんなりの配慮だったと思う。

通夜終わりを狙って旦那に電話を掛け、翌日の葬儀に私を連れて行くようにしつこく頼んだ。

「おばあちゃん、やったな…あんだけ言うなよって言ったのに…」

と、旦那は苦笑いだった。

通常の喪服は絶対入らないので、近所で間に合わせに買った大きめの黒いワンピースの背中のファスナーを全開にしたまま葬儀に参列をした。(カーディガンは羽織った)

お腹のはち切れそうな私が突然やって来たのを見て、親戚中は目を見張っていた。

出棺前にお花を添えただけだったが、顔を見て最期のお別れを言えたこと、今でも本当に良かった、と思っている。

学校でいじめにあった時も、両親と大喧嘩をした時も、仕事や人間関係が上手くいかなかった時も、結婚生活がしんどかった時も出産後大変だった時も、私が落ち込んでいることにいち早く気づいて優しい言葉をかけて気遣ってくれたのは、いつもおばあちゃんだった。

時々「あれ?」という違和感はあっても、まだ大丈夫かな…と思っていたおばあちゃんの認知症の症状。

それが顕著に現れて来たのは、娘っちが小学校にあがる頃だった。

おばあちゃんが学習机を是非お祝いに買わせてくれと言ってくれて、一緒に家具屋さんまで見に行ってあれも可愛い、これもいいねと和気藹々と3人で選んできた翌日。

「どうして私がそんな物を買わなきゃいけないの!?誰にそんな物が必要なの!?」

とおばあちゃんにすごい剣幕で怒鳴られて、娘っちと2人で愕然とした。

いつも温厚なおばあちゃんのあんな姿、まるで敵に吼えるような姿を見たのは私も生まれて初めてで、かなりショックを受けた。

涙を堪える娘っちをなだめ、自分独りで家具屋さんに本契約に行った足取りは、とてつもなく重かった。

あの時から、ゆっくりゆっくりと何かが崩れ始めた気がする。

老人福祉系の仕事に少し関わっているので(介護ではない)多少の知識はあるものの、身内が認知症というのはなかなかマニュアル通りにも考えられず、上手くいかないことも多かった。

どうしたら主に面倒を見ている母の負担が少なく、おばあちゃんにとっても幸せなのか。

私は一体何をしてあげられるのか。

家族それぞれの考え方も違くて、それぞれの正義も違う。

おばあちゃんのお世話を巡っては、母とよく言い争いにもなった。

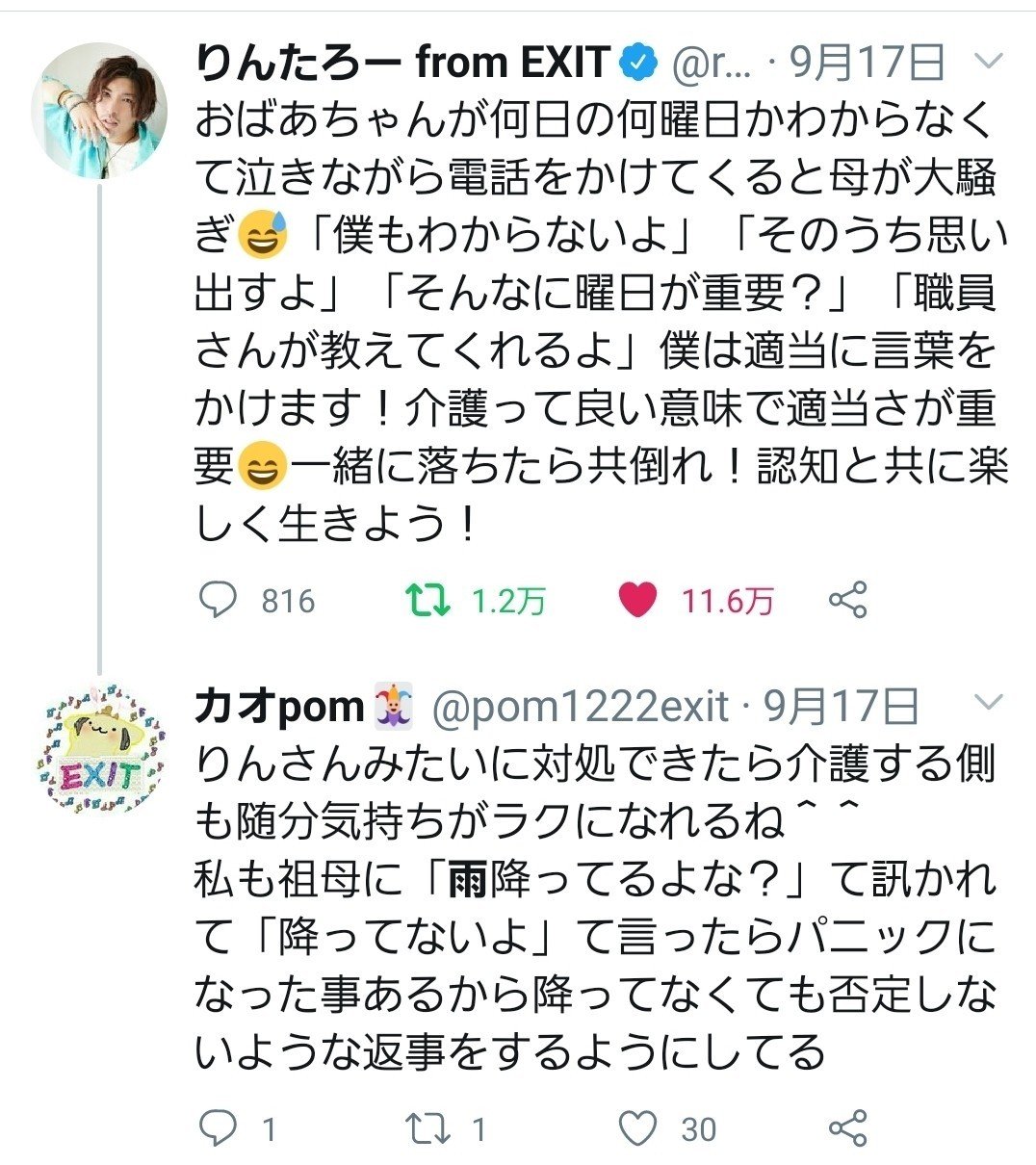

そんな中、りんたろーさんの介護に関する柔軟で幅広い考え方に巡り会えたことは、私にとって運命のようだった。

介護される側にもする側にも温かくて優しくて、心許ない自分に寄り添ってくれてる気がしてじーんとした。

近い関係だからこそ苛ついて強く当たってしまったり、上手くお世話出来なかったりすることもある中で、良い意味で「テキトー」に。

介護する側まで一緒に潰れてしまってはいけない、と。

「抜くのは『手』じゃなくて『肩』の力」

お守りのようなこの言葉を、辛くなった時に取り出してはりんたろーさんからたくさんの勇気をもらっていた。

『ピンピンコロリ(PPK)』

というのを、仕事で参加した研修で習った。

文字通りずっと健康で生きてきて、急にコロリと逝く方が当人も楽だし、家族も介護やら通院やらの負担をしょいこまずに済む、というもの。

その時の講師さんは

「まぁそうは言っても、昨日まで元気だった人が突然亡くなっちゃったらご本人も周りも心の整理とか出来ずにしんどいので、ピンピン、ちょっと寝て準備整ってからコロリ、くらいが良いんでしょうね」

と仰っていて、会場内からはなるほど…という感心の声があがっていた。

数年前に亡くなったおじいちゃんは、正に『ピンピン、ちょっと寝てコロリ』だった。

おじいちゃんも初期の認知症だったけれど、病気で入院することになるまでは、お風呂もトイレも食事も自力で全部出来ていたし、私や娘っちの名前も最期まで覚えてくれていた。

私たちのことをちゃんと「家族」と認識してくれていたのは大きな救いだった。

おじいちゃんが入院した時には「覚悟をしておいて下さい」とお医者さんから言われていたから、変な話、家族皆で『その時』への心構えは出来ていた、と思う。

話は変わって、ある時のりんたろーさんの介護のツイートに対して返信をした。

おばあちゃんは10分に1回位の割合で

「なぁ、、雨降っとるよな?」

といつも私と娘っちに訊いてきた。

後から知ったが、デイサービスでも他の家族にも、ほぼ皆に言っていたことらしい。

晴れていたので何も考えずにそのまま

「降ってないよ」

と答えると、おばあちゃんのコンディションによってはパニックになってしまって大変だった。(認知症の人は、否定されたり認めてもらえなかったりすると症状が進みやすい、と聞いた事がある)

なので、雨が降ってようが降っていまいが

「そうだね」「降ってるよ」

と、皆で答えるようにしていた。

そうするとおばあちゃんは、

「そうか」

と言って満足そうな、穏やかな表情になるのだ。

「私は若い頃からずっと晴れ女やもん」

と揚々と自慢していたおばあちゃんが、いつも

「雨降っとる」

と言っていたのも、今思えば何だか切なかった。

当時小学校低学年の娘っちに対して、認知症の曾祖父母とまともに話をしろ、と言うのも酷な話で、

「おおじぃじもおばあちゃんもまたおかしなこと言ってきた!」

と怪訝な顔で首を傾げていたけど、いくら

「それは病気のせいで仕方ないんだから大目に見てあげて」

とは言っても、状況をみて嘘をつく=雨が降ってないのに『降ってる』と言う『嘘も方便』みたいなこと、なかなか難しいんじゃないかと思っていた。

しかしおおじぃじが亡くなった時、

「きつい言い方とかしやんと、もっと優しくしてあげたら良かった」

と娘っちが泣いていたので、

「じゃあさ、今後おばあちゃんがママたちを段々忘れていったり、どんな変な事言ってきたとしても、『うんうんそうだね』って優しく応えてあげよ。後悔せんようにしよ。」

と、その時に約束をした。

実家に寄った際、おばあちゃんが意味不明な事や酷い事を言ったりしても、なるべく静かな声で同調する言葉をかけて優しく接すること。

自分のコンディション(体調が悪かったり嫌な事があったり)によっては、何回も何回も同じことを訊かれることが鬱陶しくなってしまって、ぶっちゃけそういう風に丁寧な対応が出来ない時もあったけれど。

そんな後でも、おばあちゃんは私たちが実家を出る時にはケロッとして

「もう帰るの?寂しいなぁ」

と言ってバイバイ、と笑顔で手を振ってくれた。

誰だか分からない私たちに向かって。

私と娘っちのことをうろ覚えだった認知症初期には、私たちが帰る時になると痛い膝を押さえながら門の前までヨチヨチと歩いてきて、車が見えなくなるまでずっとずっと手を振って笑顔で見送ってくれていた。

転倒でもしたら大変だから、と見送りに出るのを辞めさせる為に、わざとおばあちゃんに見つからないように実家を出ることもあった。

外に出てくることは徐々になくなっていったけれど、おばあちゃんはいつも指定席の椅子から、私たちにバイバイ、と手を振って見送ってくれていた。

おばあちゃんが亡くなったという連絡に気づいたのは病院から葬儀会館に移されて少し時間が経ってからで、母以外はおばあちゃんの死に目には会えなかった。

おばあちゃんの最期の様子を母に訊いた。

少し目を離した隙に、自宅前で転倒したのだと。

手を振りながら急に歩き出して、過って転倒して胸を打ったのだと。

娘っちには、部活から帰ってきた後にその一部始終を話した。

最後まで黙って聴いていた娘っちは、

「なぁ、ママ。私らって、昨日おばあちゃんに笑ってバイバイってしてあげてたかな。ちゃんと手を振ってあげたかな」

葬儀会館で事務的な段取りを呆然と聞いて帰宅してきた私の心に、娘っちの言葉が真っ直ぐに飛び込んできた。

おばあちゃんともう2度と「バイバイ」が出来ないのだという現実を急に思い知ったら、一気に涙がこみあげてきて止まらなくなった。

おばあちゃんの出棺の時に叔母が

「亡くなる3日くらい前さ、じいちゃんとばあちゃんが青空の下の公園で仲良く話しとる夢見たんさ」

とボソッと呟いた。

それを横で耳にした母が、堰を切ったように嗚咽し始めた。

今まで一滴も涙を流してなかった母。

おじいちゃんの出棺の時以来の涙だった。

おしゃべりが大好きだったおばあちゃんと、それをいつもにこにこ聴いていたおじいちゃん。

叔母が夢に見たその公園には、きっととびきり暖かい陽の光が差し込んでいたに違いない。

おばあちゃんはもうこれからは

「雨降っとるよな?」

って周りに訊かなくてもいい。

おばあちゃんは、ずっと雨が降っていた世界から解放されたんだ。

明るく朗らかなおばあちゃんには、晴れ渡るきれいな空がよく似合うから。

私や娘っちをどんな時も最後まで見送ってくれていたおばあちゃん。

振り返るといつもバイバイと笑顔で手を振っていたおばあちゃんの姿が、今も鮮明に想い浮かぶ。

おばあちゃん。おばあちゃん。

いつもありったけの愛をありがとう。

おばあちゃんからたくさんのことを教わったよ。

貴女が居てくれたから、今の私があります。

向こうでおじいちゃんとゆっくりしてね。

バイバイ。

大好きなおばあちゃんへ捧ぐ。

※最後まで読んで頂きありがとうございました

【⠀終 】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?