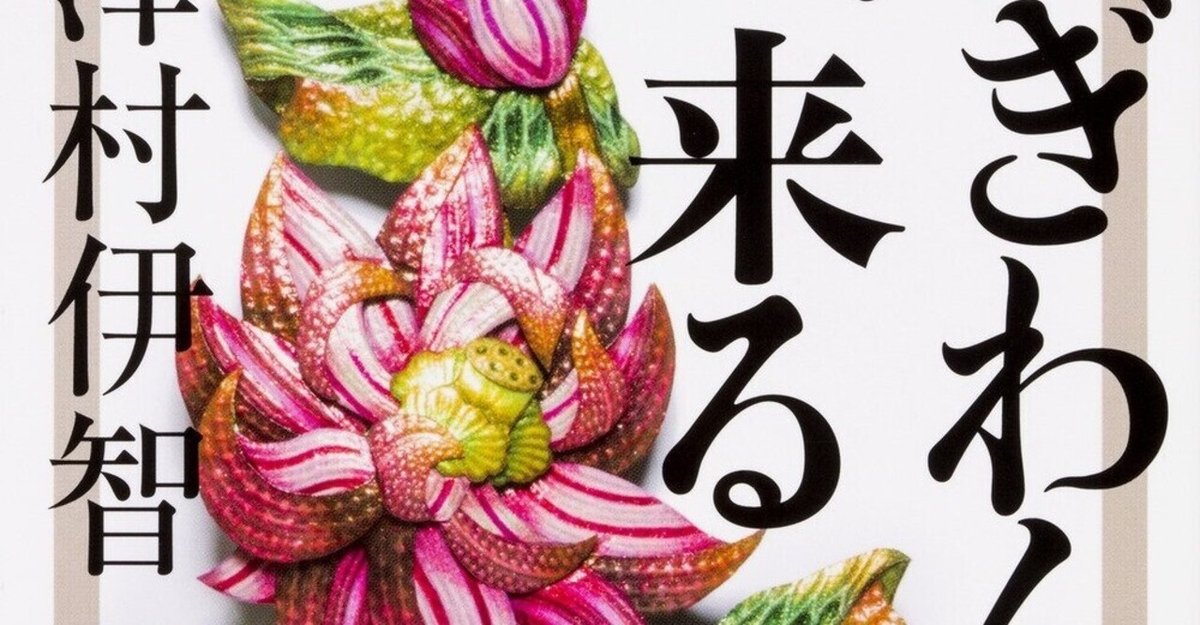

怪異は、呼応する。『ぼぎわんが、来る』読書感想

(A)はじめに:ホラーを読む。

お化けや怪人の存在は信じていないが、ホラー映画やお化け屋敷が苦手だ。それらはその道のプロ達が、人を怖がらせるためにあらゆる施策を講じて作られているからだ。その施策の中でも、大きな音は単純故に効果的ではないかと思う。私は大きな音にトラウマ的恐怖(子供のころから、風邪をひいたりすると決まって大きな音に囲まれる幻聴を聞いてきた)を抱えているので、つまりはホラー映画やお化け屋敷が苦手なのだ。

ホラー小説を読むことは、これまでほとんどなかったかもしれない。とはいえ、ホラー小説は読んでいても大きな音に襲われることはない。大きな音がないのであれば、むしろ怖いもの見たさでホラーに挑戦してもいいかもしれない。むしろ、大きな音に襲われずにホラーを体感できる数少ない媒体は小説かもしれない。そんな気持ちで、ホラー、特に怪異を題材とした本書を手に取ってみた。

(B)あらすじ

田原秀樹は、小学生の夏に奇妙な体験をしていた。祖母の家で留守番をしていた最中、人間とは思えない奇妙な訪問者に遭遇した。玄関前で不可解な発言をする「それ」に対し、認知症が進み碌に会話も成り立たなかった祖父が大声で「それ」を追い返し、「それ」の声に応えてはならない、また決して戸を開けてはならないと秀樹に話した。祖父の死後、「それ」の名が「ぼぎわん」であったことを、祖母から聞かされることとなる。

秀樹はその後、香奈と知り合い、二人は知紗という一人娘を授かった。忙しくも幸せな日々が続いていたある日、職場に知紗の件で訪ねてきたきたという、身の覚えのない訪問がある。後輩の高梨に言われるがまま玄関に向かうも、誰と会うこともなかった。取り次いでくれた高梨も要領を得ず、そもそも知紗の名は出産前ということもあり、誰にも伝えていないのだ。不振に思うのもつかの間、高梨が本人も気づかないうちに腕に怪我を負っていた。怪我はまるで何かに嚙みつかれたような傷跡で、高梨はその後職場に姿を現すことはなかった。

無意識に「ぼぎわん」と結び付けていた秀樹は、お守りやお札を買い集めるようになる。しかしある日、家に帰るとお守りやお札は切り刻まれ、香奈と知紗が泣いてうずくまっていた。そして家の電話に「あれ」から電話がかかってくる。その声や話す内容は子供の頃の記憶と同じであるどころか、秀樹や香奈、知紗の居場所を探しているようだった。

秀樹は大学時代の友人で、民俗学の准教授である唐草と再会し、「ぼぎわん」について話を聞く。詳細な情報はないまでも、「ぼぎわん」は古き随想にそれらしき記述があったことまでは分かる。そんな最中、唐草の携帯にも、秀樹の居場所を尋ねる不審なメールが届く。それまでの不可解な現象を話す秀樹に対し、唐草はオカルトライターの野崎を紹介する。彼と彼の知り合いは、怪奇現象などその手のトラブルに対し力になれるのではないかという。

かくして秀樹は、野崎と、その知り合いで霊能力者の比嘉真琴に事件を相談することになる。

(C)感想:呪い、呪われ。

本書は3章構成になっている。筆者が一人のみを一人称とした長編を書くことが苦手だからという理由らしいが、この章立てが本作をより面白くしている。

1章はあらすじに記載した通り、秀樹を一人称とし、「ぼぎわん」との邂逅を描く。1章では「ぼぎわん」の正体が分からず、じわじわと近づいてくる恐怖が描かれている。

2章は、田原一家を襲ったある事件後が、秀樹の妻である香奈視点で描かれている。ここでも「ぼぎわん」の恐怖が描かれるが、加えて1章で感じられた秀樹への印象が、香奈によって悉く塗り替えられていく。「主観の不完全さ」に翻弄される感覚は、本書がただのホラー小説ではないことを物語っている。

3章は、語り手を野崎に移し、遂に「ぼぎわん」事件の真相に迫る。「ぼぎわん」とは何なのか、何故田原家が「ぼぎわん」に狙われてしまったのか。怪異はそれ単体では脅威にはなり得ない。怪異が呪いとして人に被害を及ぼすまでには、実は人間の醜態さ、心の隙間が起因していることが分かる。そして、負傷した真琴に変わり、姉であり最強の霊能力者である琴子と共に、「ぼぎわん」との死闘に臨む。得体のしれない怪異との戦いは、恐ろしく、そして最高にスリリングだ。

(D)素敵な一節

「ーぼぎわん、言うてはったわ、名前」

名前というものはとても重要だ。名前があることで、そのものが実体を持つじからだ。

「お化けとかレイとかは、だいたいがスキマに入ってくるんです」

「怪異を生み、あるいは招き入れる人間の心もまたおぞましさに満ちている」

人間が一番怖い、などとありきたりなことを言いたいわけではないが、何かを呼び寄せてしまうきっかけはやはり人間にあるのだ。

(E)まとめ:怪異は、呼応する。

読書前の期待以上に、恐ろしい作品だった。そして、恐ろしさに加え、オリジナルの怪異に関する納得の解釈や、小説ならではのトリック要素、そしてスリリングな戦闘シーンなど、エンターテインメントとして高次元な完成度であると感じる。

あなたも知らず知らずの内に、「あれ」を呼んでしまってはいないだろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?