最初に知りたい#4「不確実性(リスク)について考える」

シリーズ4回目のこの記事では、不確実性(リスク)について確認していきましょう

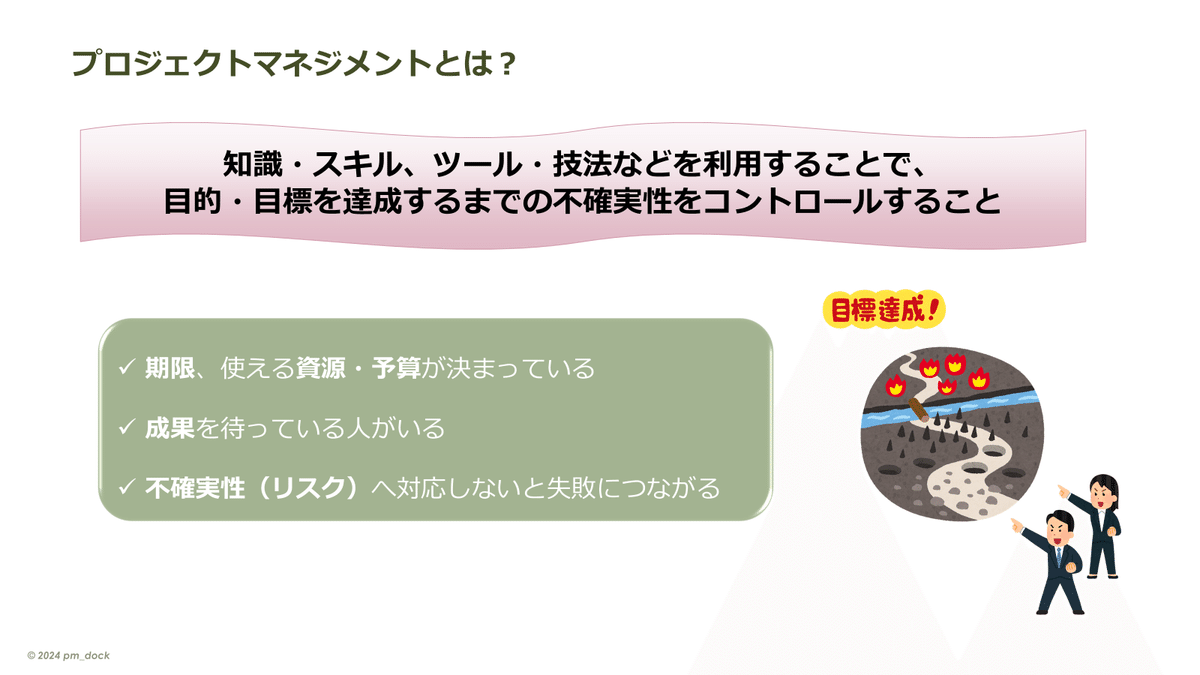

プロジェクトは管理しないとほぼ失敗する、という話をしました

失敗はしたくないですよね

では、どこに力を入れるべきか

:

それは、

不確実性(リスク)のコントロール

なのです

リスクとは、

プロジェクトに影響を与える

発生が不確実な事象

です

定常業務では(定型業務の割合が多いため)、リスクはあまり発生しないものです

プロジェクトはリスクだらけ!

でも、プロジェクトの成果を待っている人がいます

期限や使える資源・予算も決まってます

だから、リスクには前もって対策を講じてコントロールしておきたい、いや、しないといけませんね

その時に我流ではなく、先人の知恵を活用した方が良いに決まってます

そこで、知識・スキル、ツール・技法を身に着けることが重要になってきます

(具体的なやり方は、記事後半で説明しますね)

さて、質問です

リスクという言葉から何を想像しますか?

➡何かネガティブな出来事、というイメージではありませんか?

では、課題とは何でしょう?

➡対応しないといけない状態である、という感覚はありますよね

リスクも課題も何か対策や対応が必要そう

ということは想像できると思います

:

:

:

さらに、リスクと課題の違いを説明できますか?

➡リスクと課題は結構混同しやすいですね

確認しておきましょう!

リスク・・・ まだ発生していない(将来)

課題・・・すでに発生している(現在)

リスクが顕在化した場合は「課題」になります

:

:

プロジェクトでは課題にもリスクにも対応する必要あるのです

もし、あなたがプロジェクトを管理する立場だったら(立場になったら)

リスクが課題にならない(顕在化しない)ようにすることが大切です

そうなんです

まだ起きてない事象への対応に時間を使う事なのです

※リスクと課題の違い・・・課題はネガティブなもの、リスクにはネガティブなものだけではなく、ポジティブなものもあると言われています

リスクマネジメント進め方

リスクの洗い出し(リスク特定)

プロジェクト情報の分析、関係者とのブレインストーミングなどで洗い出します

リスク分析

発生確率、顕在化した場合の影響度を評価します(※1)

分析結果は、一覧表(リスク登録簿)に整理します

対応方針の検討

それぞれのリスクへの対応策を検討します(※2)

高いリスクから対策を実行することになります(開始前に出来る対策があれば即実行です)

プロジェクト期間中の見直し

プロジェクトのはじめに大きなリスクは潰しておきますが、プロジェクト期間中も適宜見直しをします

プロジェクト状況により、以下を点検、リスク登録簿を最新化します

新しいリスクの発見

以前特定したリスクの発生確率や影響度の変化

(※1)リスク分析ではリスクの大きさを発生確率と影響度からリスクスコアとしてポイント化します

(※2)対応方針の代表的な例です

:

:

:

この記事では、プロジェクトにおける不確実性(リスク)について、課題との違いやどのようにコントロールしていくのか、などを確認しました

起きるかもしれない、起きないかもしれない・・・という事象をとらえ、分析し、対応策を事前検討する

という話でした

どうですか?

リスクをコントロールできそうですか?

:

:

最後までお読みいただきありがとうございました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?