虚航船団

"まずコンパスが登場する。彼は気がくるっていた。針のつけ根がゆるんでいたので完全な円は描けなかったが自分ではそれを完全な円だと信じこんでいた。"1984年発刊の本書は特異な物語と実験的手法が賛否両論を巻き起こした、SF的発想力と言語実験を混交させた超虚構、荒唐無稽な"純文学"

個人的には、学生の時に第一部で挫折したまま積読になっていたのを思い出し、あらためて読了しました。

さて、そんな本書は小松左京、星新一と並び日本SF黎明期を代表する作家である著者が、70年代以降に『虚人たち』(1981)そして、近年TIKTOK発でリバイバル的に話題になった『残像に口紅を』(1989)と前衛的、実験的な作品を発表していた時の作品で、著者の集大成的作品とも『ファンの間』では名高い一冊なのですが。。率直に、意図的に(例えば句読点や段落分けを回避したり)【読者初心者を振り落とすような仕掛けが施されている】イジワルな作品で。

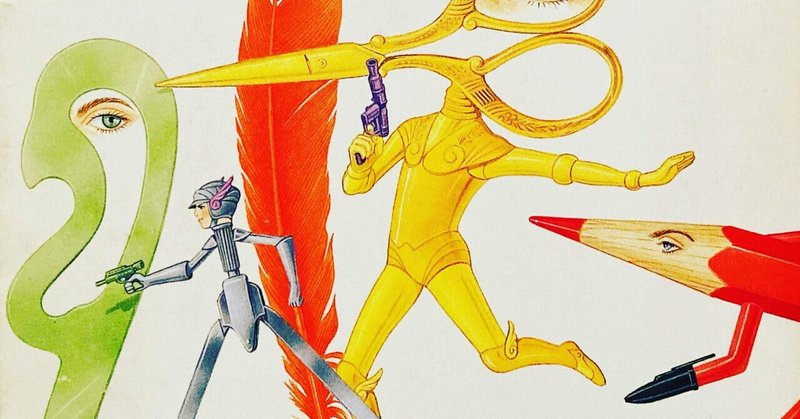

三部構成として、第一部では【乗組員42名が全て文房具】である閉鎖された宇宙船内部にて、それぞれに癖があり、しかも【みな気が狂っている】群像劇が描かれた後(=ここでまず、SF嫌いや、主人公に感情移入できる。わかりやすい作品好きは挫折する)

第二部では視点やタイムスケールは一気に俯瞰的に【イタチたちが住む惑星クォール】の一千年の歴史が【人類史のパロディ】として描かれ。(=人間以外に感情移入できない、また著者の過去作品、ドタバタSF好きな読者は挫折する)

そして迎えた第三部では、そんな文房具、イタチたちのドロ沼の争いが時系列や場所を転々としつつ、さらには【著者本人の私小説的、世俗的なグチも混入する】という紙面領域すらあやふやなままに結末まで向かっていくのですが。

ええ、著者的には『中学生にもわかり、面白がってもらえる作品』を執筆条件にしたらしいですが。初見当時、まさに中学生であった私は第一部の文房具たちの異常性。とくに色情狂の【糊の性描写】や喧嘩っ早いホチキスの編集者泣かせとしか思えない【ココココが横断していく】描写に感情移入はおろか、脳内イメージがついていかず挫折した記憶を何十年かぶりに思い出しました(笑)

一方で歳を重ね、流石にラテンアメリカ文学含め古今東西の実験小説の読書経験も積んて挑んだ今回は(相変わらず文体は読みづらいけど)割と素直に読了はできましたし、この頃の文壇にケンカ腰、欲望丸出し【エネルギッシュな饒舌さが溢れる文体】はむしろシャワーの様に?心地よく。また、文房具たちがバタバタと全滅し、文房具とイタチの間にできた混血児が『ぼくはこれから夢を見るんだよ』というラストには感動的な余韻すら覚えました。

しかし、昔も今回も『これは映像化やアニメ化は無理だろう』と思ったのですが『萌え絵で読む虚航船団』とかあったんですね。。著者の意図はさておき、萌えパワースゴイ。

著者ファンはもちらん、万年筆や虫ピン、言語や記号にも感情移入できる方。あるいは図表やタイポグラフィも自由に挿入されるポストモダニズム、奇書としてオススメ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?