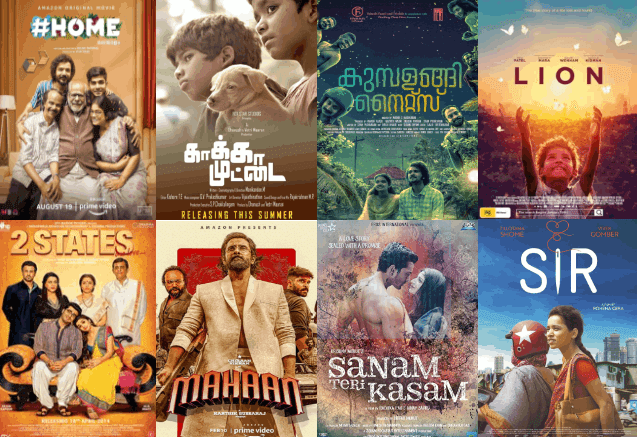

ボリウッド映画だけじゃない、インドを舞台にしたオススメ映画12選(英語・ヒンディー語・タミル語・マラヤーラム語)

インド映画と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。日本でも人気となった、実話を元にした『スラムドック・ミリオネア』や、逞しく生きるハートフルコメディ『3 idiots』を思い出す人も多いかもしれない。実際、私自身、インド映画=ボリウッド(Bollywood)映画みたいに思っていた。ボリウッド映画といえば、長時間(最低3時間半)、歌とダンス、そして上記2映画を思い出していたけれど、インド人の友人たち曰く、そうではないらしい。

ボリウッド映画とは、インドのムンバイで作られたヒンディー語の映画のことを言うのであって、インドではヒンディー語以外の言語でもとても多くの映画が制作されている。インドを舞台にした、他国との共同作品も多い。そして、特に南インドでは、タミル語やマラヤーラム語を始めとして、ヒューマンドラマ系の映画がとても有名らしい。

「ボリウッド映画は、派手な歌とダンスも入れて3時間半はある、マラヤーラム語映画は社会派映画、音楽は静的なのが多く、タミル語映画は、ボリウッドとは異なるダンスや社会課題に目を向けたものや社会格差を教育する目的で作られた児童映画も多い」

ベトナムで出会った、インドのケーララ州出身の友人はそんなことを言っていた。そんなこんなで、ここ半年くらい、時間を見つけてはインド映画を観て、インドの友人たちと意見交換(?)を繰り返してきた。インド映画を観て、学ぶのは言語だけではなく、スクリーンを通して見えるインドの多様性、文化、歴史、哲学、映像美。そして、インド映画独特だと思う、「守るのは、愛国心か家族愛か?」みたいな、国家間だけじゃなくて、家族間でも戦闘と駆け引きがあって、時に命を懸ける内容もまた面白い。日本でもよく知られているインドを舞台にした映画から、日本語訳されていないけれど、とても印象深い映画まで、友人たちに奨められるままに観て気に入った映画、言語を検索していて偶然見つけた社会系映画をご紹介。NetflixやAmazon Prime、そしてインド映画は映像会社が無料でYoutubeにアップしているものもあるのでYou Tubeで、是非「インド映画」を余すことなく堪能してください!

ちなみに、インドで話されている主な言語の中で、この3つの言語の話者数は以下の通り

ヒンディー語:2億5800万人(インド・アーリア語族)

タミル語:6070万人(ドラヴィダ語族)

マラヤーラム語:3300万人(インド・アーリア語族)

共同作品

LION~25年目のただいま~

まず1本目。こちらは、2016年のオーストラリア・アメリカ合衆国・イギリス合作の現実の話をもとにしたドラマ映画。原作本は『25年目の「ただいま」 5歳で迷子になった僕と家族の物語』。

舞台は、インドのMadhya Pradesh州にあるKhandwa、1986年。

「迷った距離1万キロ、探した時間25年、道案内はGoogle Earth」

そして、主人公はコルカタ、メルボルン、ホバート(タスマニア)へ。

この映画を観て、本気で考えた外国籍の子どもと特別養子縁組を結ぶということ。主人公の里親(母親)が言っていた言葉がとても印象に残る。

"I could have kids" 「子どもは持てたのよ」

"but we chose not to have kids, we wanted two of you, that's what we wanted." 「でも、私たちは子供を持たない選択をした」「私たちは2人(サルーともう一人の男の子)を選んだの」

"The world has enough people in it. If we have child, it wouldn't garantee anything the world be better but to take child suffering like you, giving a chance in the world ... that's something."

「世界は人々であふれている。子供を持ったとしても、世界がよくなる保障は無いでしょう。それよりも、不運な子供たちを助けることに、意義がある。」と。

ヒンディー語(हिन्दी)

Sir(あなたの名前を呼べたなら)

ヒンディー語でムンバイが舞台のこの映画は、インド社会の闇を、静かな愛から切り取って訴えかける傑作だと思う。そして、雇い主の家にある家具、模様、本棚、窓からの景色、裁縫、高層ビル群と旧市街が共存する大都市ムンバイの情景、アラビア海、バイバス「シーリンク」等と、とにかく情景が美しい。

『私たちは、どのようにして人を愛する許可を自分に与えるのか』そう監督が問いかけたかった内容。

BARFI!

バルフィ!人生に唄えば

インド東北部の風光明媚な街、ダージリンの1970年代。生まれつきの聾唖者のバルフィだが、とても陽気で街の人気者。困難なときこそ、大切な人は傍に。逆境や困難な状態にあるときこそ、傍にいてくれる人は特別な存在。インド映画は、やっぱりダンスシーンやトークシーンが多いけれど、それらに飽きた(笑)人にオススメ。何よりも、舞台がダージリンで、インド東北部の雰囲気とか情景を見ることができる映画は少ない。

Fanaa (Destroyed in Love)

「ロマンス&スリラー」というカテゴリーが似合う映画。カシミール出身の全盲の女性(Zooni Ali Beg)と、ツアーガイドをしていた男性(Rehan Khan)がニューデリーで出会って恋に落ちる。最初、単なるロマンス、ラブストーリー&音楽かと思っていたら、途中から状況が一変。テロ、アクション、スリラーになるというこのストーリーの展開は、日本映画には見られない。

2 States

インド亜大陸に存在する文化の境界線。南インドのタミルナードゥ州出身の大学生が、北インドのパンジャーブ州からやって来た男の子と恋に落ち、二人が結婚を両家の家族に認めさせるまでの紆余曲折がテーマのラブコメ。この映画は、英語で書く売れっ子作家チェータン・バガトの同名の自伝的小説を基にしている。

タミル語(தமிழ்)

まず、タミル映画と言えば、誰もが知っているRajinikanth(ラジニカーント)氏。『ムトゥ踊るマハラジャ』は日本でもヒットした映画で、彼が主演している。

Rajinikanth(1950年ー)

インドのタミル語映画で活動する俳優、映画プロデューサー、脚本家。 俳優としてタミル・ナードゥ州映画賞 最優秀主演男優賞、フィルムフェア賞 最優秀タミル語主演男優賞を含む多くの映画賞を受賞しており、インド政府からはパドマ・ブーシャン勲章、パドマ・ヴィブーシャン勲章を授与されている。

Kaaka Muttai(ピザ!)

Kaaka Muttaiは、タミル語で意味は「カラスの卵」。

『ピザ!』

南インドの都市、チェンナイ。スラム街に住む幼い兄弟は、日々働きながら生活していた。そんな中、街に初めてピザ店がやってくる!色とりどりの具がのるピザに釘付けの兄弟。想像できない味を体験してみたい。しかし、それはなんと家族の1ヶ月の生活費よりも高かった! そこで2人は、ピザを買うために計画を立て、石炭を拾って売ったり、色んなことをしながら一生懸命300ルピーを貯めようとするが――。2014年制作

南インドのタミル・ナードゥ州チェンナイが舞台の、インド社会の縮図を描く、ハートフルコメディ、社会派映画。スラム街に住む兄弟が主人公。一間だけの小さな家に母、祖母と共に暮らす兄弟は、父が目下拘留中。母は小さな工場で働き、兄弟も線路に落ちている石炭のかけらを集めては、売りに行って家計を助けている。

スラムの住民を取り囲む社会構造を上手に描いて見せてくれる映画で、貧しいけれど懸命に生きる、明るさと逞しさを感じる。この少年たちの身の回りの描写から、社会課題へと物語は広がる。

Mahaan

この映画は、完全に人間の心を失った見捨てられた息子の憎しみに満ち溢れる復讐劇で、邦画ではなかなか見ないテーマ。目に見える戦闘シーンよりも、精神面を深くえぐられる感覚で、見ている側も何度も騙される。父親(Vikram)役のアクターKennedy John Victo氏がとても高く評価されている。

Akka Kuruvi

貧しい一家の兄妹が主人公のこの映画は、兄が妹の靴の片方を無くしてしまい、靴を共有することで生まれる様々な日常の出会いや出来事が描かれる。

この映画の舞台となる、Poombarai in Kodaikanal Taluk, Dindugul Districtという場所が、主人公の兄弟の村で、ベトナム北部のサパやムーカンチャイ周辺の山岳地域の段々になった田園景色を思い出させた。

Taisoopam Festival

Hey! Sinamika

今まで見たインド映画の中で、一番美しいと思った女優が、こちらのAditi Rao Hydari。この映画で、主人公の妻(右側)を演じる彼女は、今までヒンディー語、タミル語、マラヤラーム語、テルグ語の映画に出演していた。実生活では、両親が2歳の頃に離婚しているようで、母親に育てられたそうだけれど、「父親も私の一部」として、両方の親の名前を残しているのだそう。注目の女優さん。

マラヤーラム語(മലയാളം)

マラヤーラム語(MALAYALAM)でマミ:മാമി

世界の楽園10にも選ばれたことがある、インド南部のケーララ州。この州では、丸みを帯びた文字、マラヤーラム語が公用語。日本では、スパイスやアーユルヴェーダで有名なこの土地は、他にもインド初電子政府化、人間開発指数の最高値、ユニバーサルケアの先駆け、平均寿命が長い、最も公衆衛生が進んでいる州としても知られる。

Kumbalangi Nights

「過去10年間で最も優れたマラヤーラム映画」と評価を受けた傑作。とにかく、描写が美しくて繊細!ダンス中心のボリウッド映画と違い、ロマンス映画だけれど、その背後にある社会課題や家庭環境がよく描かれている。舞台は、ケーララ州コチのクンブランギエリア。そして、そこに住む貧乏な4人兄弟。この兄弟がまた、それぞれ家庭環境や様々な事情を抱えており、就職、恋愛、交際、結婚など日々の物語から、社会課題や文化の違いを学ぶ。

家族、かまど、レンガ造り、ヤシの木、ハンモック、蚊帳、パステルカラーの学校、Kumbalangi、Kalarippayat(ケララ地方発祥の古くから伝わる武術)、Ramayana(古代インドの大長編叙事詩)、elopment

映画監督を務めたナラヤナン氏は、このクンバランギ地域の文化や慣習をより良く理解するために、そこで1年間生活したと言われている。「文化を理解する」という、本当の意味で理解できるのには、やはりそれくらいの時間が必要なんだと思うし、監督の意気込みを感じる。

https://www.youtube.com/watch?v=yjaFvFuQ-QM

#HOME

この映画をオススメしてくれたケーララ州出身の子が、出稼ぎが湾岸アラブ諸国で多く、ドバイに住むインド系の過半数がケーララ出身なのだということを教えてくれた。そして、その子もドバイでもビジネスをしていた。今では、この映画がお気に入りのひとつ。家族を中心に、インドの文化や歴史、街並みを知ることになる。マラヤラーム語の映画は、とくに潜入歌が良くて、人々の心情の変化を、細かく描写している。

The Great Indian Kitchen

この映画は、以前静岡Cine Galleryでも上映されていたもの。ケララ州のマラヤーラム語で、社会問題(ジェンダー)に訴えかける内容。ケララ州は、インド国内でも教育水準が高いことで知られている為、マラヤラーム映画は社会に対するアンチテーゼものや、家族の課題を扱うものも多い。

全体的に静的な描写で、バイオレンスも無いし、大きな出来事が起こるわけではないけれど、日常生活の些細なことが積み重なって、違和感が明らかとなるときの感情が、とても現実的。最初に、タイトルを聞いたとき、インド料理の紹介映像か、何かしら明るい話題を想像していたけれど、全然違っていた。

マラヤラーム語の音楽は、こんな感じ。ボリウッド映画とは全く異なる、穏やかな、優しい雰囲気。

その他の映画

『たとえ明日が来なくても』Kal Ho Naa Ho (2003年/ヒンディー語)

『若さは向こう見ず』Yeh jawani hai diwani (ヒンディー語)

『運命の糸』(2006年)のナーゲーシュ・ククヌール監督作『レインボー』(2015年/ヒンディー語/原題『Dhanak』)

『砦島の思い出』(2014年/マラーティー語/原題『Killa』/プネー)

『スタンリーのお弁当箱』(2011年)

『ムトゥ踊るマハラジャ』(1995年)

『Ee. Ma. Yau』(2018年/マラヤーラム語)

『フォトグラフーあなたが私を見つけた日』

(ヒンディー語/人情物語/ムンバイ/インド・ドイツ・アメリカ共同作品)『めぐり逢わせの弁当』(2013年)

『3 idiots』(2009年)

『聖なる呼吸:ヨガのルーツに出会う旅』

(Breath of the Gods: A Journey to the Origins of Modern Yoga/南インド、英語)

『同意』RAZZI (2018年)

日本国内のインディアン・シネマ・ウィークで以前紹介されていた映画で、緩やかに連続する北インドとパキスタンの文化について学べるもの。1970年代、インドとパキスタンの緊張が高まっていた時期にインドの北の端のカシミール出身のイスラーム教徒の女性が、軍事的に緊張関係にある隣国パキスタンの軍人の家庭に嫁入りし、スパイとして活動するという愛国的なメロドラマ。インドとパキスタンという国家が違えど、婚家の人々と言語・宗教・階級を同じくする彼女の設定が、「国家」を改めて考えさせられる。

『マッスル踊る稲妻』(2015年)

チェンナイの下町が舞台。本編188分という3時間を超える長編ドラマで主人公がボディービルダー。ダンスシーン、音楽が華やか。THEタミルナドゥって感じの長々と続く戦闘シーンは飽きる笑 南インドの映画って、主人公とか究極の美男美女を選んでいるわけじゃないけれど、関係性や性格の所々にユーモアのセンスがあって面白く、親しみが沸くことが多い。CM界の華やかさ、戦闘シーン、サスペンス、人間の醜さと本能、中国の風景美、復讐劇、本当に人を愛するとは?等いろいろ詰まった映画だった。でも、これは好き嫌い別れるかも。

創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி