言語学を学ぶ ①| ソシュール「一般言語学講義」

(1)英会話だけが語学ではない

語学を学ぶというと、たいていの人は英語学習を想起するだろう。

「英語を話せるようになりたい」「字幕なしで英語を理解できるようになりたい」「通訳になりたい」「原作を読みたい」「資格試験をとりたい」など。

しかし、語学にはそれ以外の分野もある。

私の場合、中学生から英語を学び始めたわけだが、「言葉はなぜ通じるんだろう?」「なぜ世界にはこんなにもたくさんの言語があるのだろう?」「なぜ、英語には、a, an, theのような『冠詞』があるのだろう?」というような疑問を持った。学校で学ぶ英語も好きだったが、英語を学べば、もっと根本的なところで、言語の謎を解明できるのではないか?、という期待があった。

大学は語学とはあまり関係のない経済学部に進んだが、「言語学」を学びたいという気持ちは持っていた。

一口に「言語学」といっても範囲が広いので、代表的な言語学者の著作のアウトラインを紹介していきたいと思う。

好評でも不評でも、私がnoteを始めたのは「語学」の記事を書きたかったからなので、シリーズとして書いていきたい。

(2)ソシュール「一般言語学講義」とはなにか?

現代言語学の出発点であり、主流でもあるのが、ソシュールの言語学である。また、ソシュールの考え方は構造主義の哲学にも大きな影響を与えている。

しかし、「一般言語学講義」は、ソシュール本人の著作ではなく、彼の講義を聞いていた弟子たちが、講義ノートをまとめたものである。

(3)言語学の対象

新しい学問においては、その具体的な対象を設定する必要がある。とくに「言語」というものは、誰しも使うものなので、対象を絞らないと不毛な水掛け論に終始してしまう恐れがある。

①「ラング」・「パロール」・「ランガージュ」

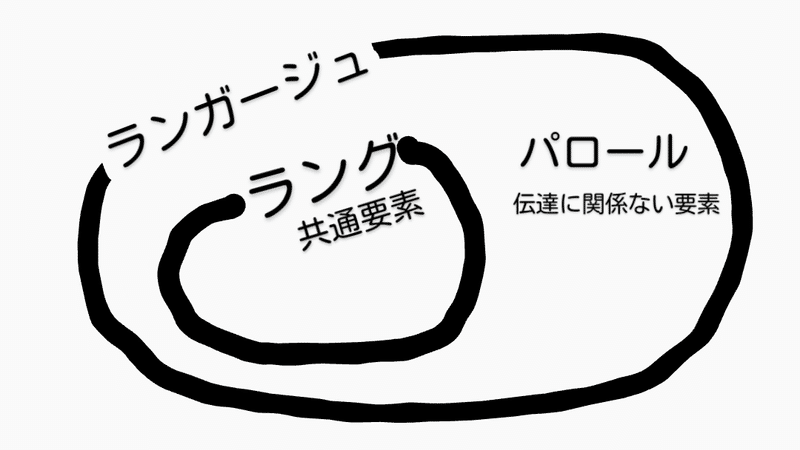

「言葉」のなにを対象にするのが、「言語学」なのだろう?ソシュールによれば、まず対象にすべきは「ラング」だという。

「言葉」の本質的な役割が、話し手と聞き手との間で、同じ意味が伝達されるならば、それ以外の要素はとりあえず除外しよう!、というのがソシュールの考え方である。

誰が話し手でも聞き手でも、共通な理解が可能な言葉の要素をソシュールは「ラング」と名付けた。

個別言語の要素のうち、共通の意味の伝達に関わりのない要素を「パロール」と呼び、ラングとパロールを合わせた言葉の全体像を「ランガージュ」と呼んだ。

実際の言葉は複雑で、極端なことを言えば、同じ日本語でも個々人によって異なる意味で使われることもあるだろう。しかし、言葉の本質が意思伝達にあるとすれば、社会性をもつ「ラング」に研究対象を絞ることは理にかなっているだろう。

②「記号」(シーニュ)、「所記」(シニフィエ)、「能記」(シニフィアン)。

ソシュールの言語学の専門書を読むと、必ず出てくる言葉がある。なかなか覚えにくいので、一応整理しておく。

「一般言語学講義」(小林英夫[訳]、岩波書店、97ページより)。

われわれは、記号という語を、全体を示すために保存し、概念(concept)と聴覚映像(image acoustique) をそれぞれ所記(sinifié)と能記(signifiant)にかえることを、提唱する。

提唱すると言われましても😅。よくわからないので、

町田健「ソシュールと言語学」(講談社現代新書、pp.41-44)を参考にする。

単語は音素列と意味が結びついた単位です。ソシュールの用語を使えば、音素列は「聴覚画像」、意味は「概念」だということになります。ソシュールは、音や図形などの人間が知覚できる表象に意味が結びついたものを「記号」と呼びました。

ソシュールは、記号の意味と表象を表すための特別の用語を作りました。意味のほうは、sinifié(シニフェエ)、表象のほうはsinifiant(シニフィアン)と言います。

簡単に言えば、単語は「音」(表象、シニフィアン)と「意味」(シニフィエ)から成り立つということ。

たとえば「木」という単語は、「き」という音と、「🌲🌲」という意味からできているということです。

(4)基本原理

「一般言語学講義」は、シーニュ、シニフィアン、シニフェエについて述べたあとに、2つの原理を掲げている。

①第一原理 : 記号の恣意性

言語記号は恣意的である。

簡単に言うと、「木」(き)と言う音を聞くと、私たちは「🌲」を想起するが、「き」と「🌲」の結び付きは「恣意的」(気まま)だということ。

「🌲」は日本語では「木」だが、英語では「🌲」はtreeである。そういうのは、たまたまでしょう、ということ。当たり前と言えば当たり前ですね。

②第二原理 : 能記の線的特質

能記は、聴取的性質のものであるから、時間のなかにのみ展開し、その諸特質を時間に仰いでいる : a)それは拡がりを表す、そしてb)この拡がりはただ一つの次元において測定可能である : すなわち線てある。

これは言語記号の「線状性」というものである。難しく書いてあるが、単純である。

「私は馬鹿です」という言葉を聞いて理解するとき、

わたしはばかです

watashiwabakadesu.

と、いうように、一直線に並ぶ言葉を、「わ」から「す」の順番に私たちは理解していく。同じ音でもオーケストラの演奏とは異なる。演奏の場合はいろいろな楽器の音が全体として楽しむが、言語の場合は、聞こえた音を一つ一つ順番に理解していく。

ただそれだけのことを仰々しく述べているに過ぎないが、こういう当たり前のなことが学問の出発点となる。

(5)まとめ

もう少し書こうと思ったのだが、きりがないのでこの辺で止めておく。

「言葉」というものは、とても複雑なものである。

そういう「言葉」というものを取り扱うためには、その考察の出発点は明確で、誰もが納得できるものを前提とすることが望ましい。

読めば当たり前のように思うのだが、自分で一から言葉について考えようとすると途方に暮れるのではないだろうか?

ソシュール以前の言語学は、いわゆる「比較言語学」の時代だった。比較言語学とは、同系統の言語である、「インド=ヨーロッパ語族」(英語、ドイツ語、ロシア語、フランス語、サンスクリットやラテン語等々)が、個別言語に分化する前の「祖語」を再建することを企てた学問である。

今回この記事で紹介したソシュールは、「一般言語学講義」のごく一部に過ぎない。ソシュールの言語学は、言語学にとどまらず、構造主義の哲学にも大きな影響を与え続けている。

言語に関心のある者なら、「一般言語学講義」は、一度は手にとって読んでおきたい古典だと思う。

Bibliography

フェルディナンド・ド・ソシュール「一般言語学講義」(小林英夫[訳])、岩波書店

町田健「ソシュールと言語学」、講談社現代新書

ジャン・ペロ「言語学」、白水社

ピエール・ギロー「記号学」、白水社

田中克彦「言語学とは何か」、岩波新書

G・ムーナン「言語学とは何か」、大修館書店

記事を読んで頂き、ありがとうございます。お気持ちにお応えられるように、つとめて参ります。今後ともよろしくお願いいたします