レストラン船「ロイヤルウイング」。関西汽船が誇る阪神・別府航路の客船「くれない丸」から続く63年の歴史

北米航路で活躍した貨客船「氷川丸」や日本初の本格的な西洋型帆船「日本丸」といった歴史的な船舶が保存されている横浜港では、船齢60年を超える客船も現役で運航されています。

その船の名は「ロイヤルウイング」(2876総トン)。かつては関西汽船の「くれない丸」(2928総トン)として大阪・神戸と別府を結ぶ瀬戸内航路で活躍していました。

「瀬戸内海の女王」とまで呼ばれた同船には、当時としては最新鋭の技術が詰め込まれており、高度経済成長期の日本を今に伝える動く技術遺産とも言える存在です。

この「くれない丸」が新三菱重工業神戸造船所で竣工したのは1960(昭和35)年2月27日のことでした。

大阪と温泉地・別府を結ぶ航路は今も昔も「旅客に支えられている航路」で、戦前の大阪商船時代から同社を代表する船舶が投入されてきた経緯があります。

経済白書に「もはや『戦後』ではない」という言葉が載った1956(昭和31)年、瀬戸内海を中心としたネットワークを築いていた日本最大の内航客船会社・関西汽船は、旺盛な旅客需要を取り込むため豪華な内装を施した新造船2隻の建造を決定。1番船「くれない丸」は新三菱重工が、2番船「むらさき丸」は浦賀船渠が建造することになりました。

「くれない丸」は、国鉄に対抗する「海の特急」として巡行速力18ノット(約33.34km/h)という快速で瀬戸内海を駆け抜ける性能が求められていました。

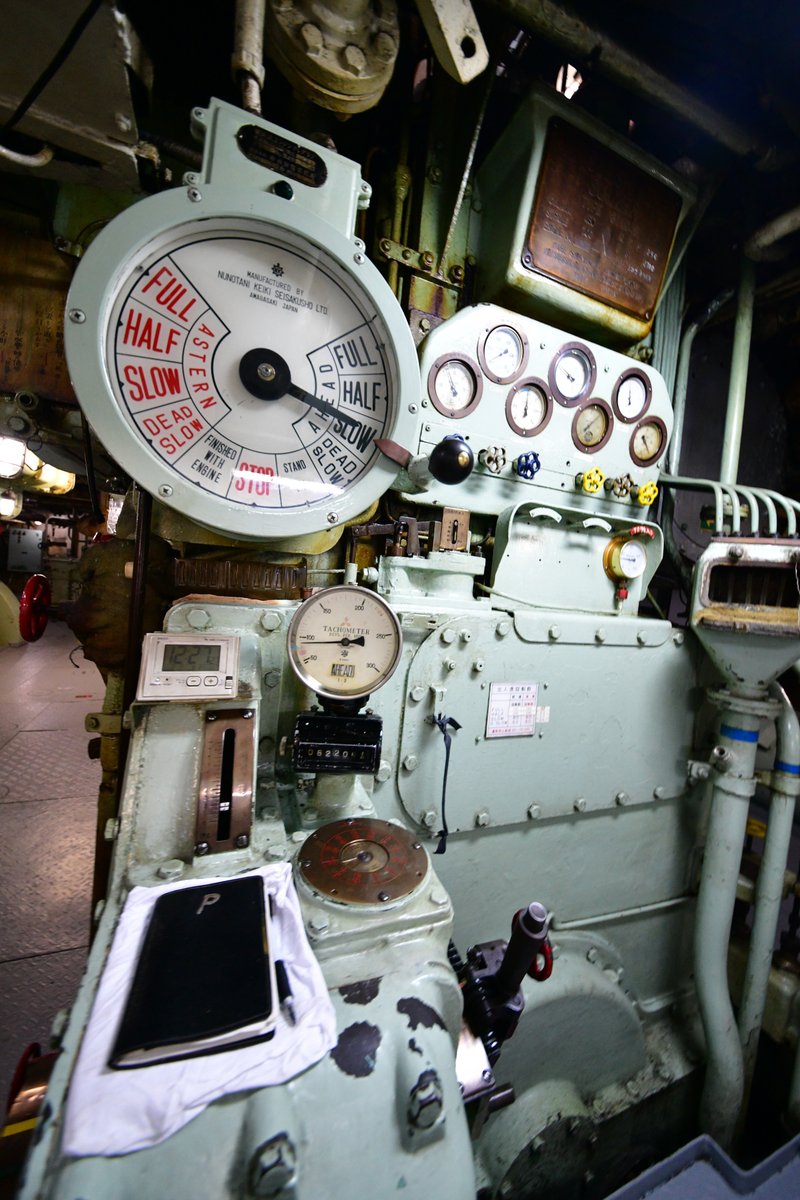

主機(エンジン)にスイスのスルザーが設計し、新三菱重工がライセンス生産した6気筒2サイクルディーゼル(三菱神戸スルザー6TAD48)を採用。コントロール台の上には当時の銘板を「ロイヤルウイング」となった今でも見ることができます。

船内装飾は関西汽船が基本方針を示しつつ、高島屋が設計・施工を手掛けており、内航客船としてはトップクラスのグレードを誇っていたと言われています。

観光船として昼間に航行することを前提としていたため、乗船客に風光明媚な瀬戸内海の景観を楽しんでもらえるよう、大型の窓を「1等ラウンジ」と「1・2等ダイニングサルーン」の各部屋に設置。加えて船体後部には「娯楽室」を設け、そこで映画の上映やダンスパーティーなどのイベントを行っていました。

「ロイヤルウイング」に乗船するとかつての面影はないように見えますが、Bデッキ「フリージア」の前部はかつての「1等ラウンジ」、Cデッキ「ローズ」の前部はかつての「1・2等ダイニングサルーン」であり、曲線を描いた壁と角窓から別府航路時代の眺望を想像することができます。

船体には「ハーパーグリーン」と呼ばれる薄い緑色の塗装が施されており、白と黒のツートンカラーの船ばかりだった関西汽船の中で大いに目立っていたことでしょう。

「くれない丸」、そして「ロイヤルウイング」の運航を60年以上にわたって支えているのが、竣工当時から変わらないエンジンと、今では珍しい水圧式の操舵スタンドです。

船の前後進やエンジンの回転数などをブリッジから機関室へ指示するエンジンテレグラフはもちろん現役。

ブリッジでテレグラフのレバーを動かすと、機関室側にあるテレグラフの矢印が動き、それに合わせて手動で操作を行います。

左右両舷に1基ずつ搭載されている主機は別々に操作する必要があるため、航海中はそれぞれのエンジンに機関部員がついています。昔ながらの大きな舵輪とエンジンテレグラフを組み合わせて操船を行っている客船は、国内では「ロイヤルウイング」が唯一です。

関西汽船の「くれない丸」から「ロイヤルウイング」へと続いてきた同船に乗れるのもあとわずか。5月14日のファイナルクルーズでは大さん橋からぜひ見送りましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?