【カメラ・写真編】楽しみつつお金をかけない趣味

様々な趣味に存在する「沼」という言葉。沼というのは「良いものを求め続ける探究心」の顕れで、常に自分が思う最高の物を手に入れては、更なる高みを目指し、一生満たされないであろう「欲」を楽しみ続ける酔狂なものです。

沼と向き合い、破産するのも良しですが、私はなんとか踏みとどまっています。なので、そのコツについて、恐れながら書いていこうと思います。

■注意!

この記事は、私見の固まりです!全部私の偏見で書いています!

しかし、一生懸命趣味を追う人の夢や楽しみを否定する意図はありません!

あくまで、私が実践している沼を回避する「敗退行為」の記事です。

趣味を始めようとする前に読んでもいいですし、沼から抜けたい人が読んでもいいです。

でも、決して怒らないでくださいね…

ガチ勢の方は、「あ〜無知なやつが馬鹿なこと言ってるな〜」ぐらいにお願いします。

一度沼ったので、色々と人並みには知っているつもりですけれど、もう、沼から抜けて、そういうお勉強はしていないので、かなり忘れていますし、調べずに書いています。よろしくお願いします。間違ってたら、ごめんなさい。でも、大筋は合っていると思います。

カメラっていろんなスペックのものが発売されていますよね。誰にでも分かるスペックとしては「画素数」、次に「センサーフォーマット」、その次に「連射速度」…最終的にはRAWファイルのbit数らへんが来るのでしょうか?

レンズも色々な種類があります。焦点距離は置いておいて、スペックに影響する誰でも分かる数値としては「F値」ぐらいですかね。その次がおそらく「レンズ構成」。ダブルガウスとかレトロフォーカスですね。次に来るのが、人によると思いますが、透過率やMTFあたりではないでしょうか。

いずれにしろ、写真機材というのは、特にデジタルになってからは、様々な数値でスペックが表現されています。なので、自分の求めるスペックを備える機材は、インターネットを深掘りすれば、だいたい出てきます。このスペックの幅広さと選択肢の多さに「沼」が潜んでいます。しかし、大丈夫!写真10年以上やってきましたけど、途中で沼にハマりましたが、今では、スペックに対する「敗退行為」を行い、なんとか沼から脱せました。というわけで、その思考法について、お伝えします。

来歴

大学生の頃に祖父の遺品であったNikomatとNikkor 50mm F2を発掘。何気なく使ってみると、結構楽しい。ファインダーでうにょうにょ動く露出計が可愛い。レンズを付けたときのガチャガチャが楽しい!といった感じで、ハマっていきます。あと、フィルムの描写も好きでした。個人的に好きなのが、夏の朝とか秋の夕方の柔らかな日差しの表現でした。それはいいのですが、だんだん写真にハマってきました。

なので、デジカメを買います。色々と調べていると、これがあれば一眼はいらない!と紹介されていた「RX100mk2」に出会いました。よく分かってなかったのですが、チルト液晶だったのと、この紹介文にやられて買いました。撮ってみると、明らかにスマホとは違い、ボケは軽めでかつ、被写界深度の関係で大きいし、空の色や花やコンクリートの細かい描写が繊細な印象を受けました。すげーって思いました。以来、RX100で色々撮影してきました。なぜか常にワイド端で撮影していました。ズームするとF値が下がるのが嫌だったのです。なので、最初に出会った焦点距離が28mmです。GR買えよ…

そして、そこで転機が訪れます。Nikon Dfの発売です。当時はFマウントのことはあまり知りませんでしたが、なにやら祖父が遺したレンズがデジタルで使えそう!と思い、試してみたいなあ・・・と思っていました。今思うと、この思いが「沼への第一歩」でした。

しかし、当時はNikon Dfは割りと高いのと、入手困難に近かったような感じなので、なかなか田舎者の大学生には手が届きませんでした。でも、祖父のレンズをデジタルで!という気持ちは変わりませんでした。

そんな日が続き、ある日近所にあるSONYストア的なお店に行きました。初めて知ったのですが、カメラも取り扱っていました。そして、そこにあったのがα7です。この出会いが私の運命を変えます。当時はSONYのカメラとNikonのカメラはマウントが違うので、レンズがつかないのでは?とスルーしようとしていましたが、そのことを何気なく店員さんに話すと、「マウントアダプター」という悪魔の機器を紹介してくれたうえで、Nikomatは常に持っていたので、試すことができました。そして、無事撮影に成功し、更にRX100よりも更に良い描写であることは、素人でもわかりました。キットレンズでもそう思いました。なので、Dfを買うための貯金とお年玉を使い、α7を購入。そして、だんだんと沼にハマっていくのでした。

あと、話は少しズレますがフィルム沼も同時進行しました。やはり、フィルム時代のレンズはフィルムで撮影したいですよね。なので、業務用の富士フィルムを箱買いすることから始まり、ポートラやProImageに手を出し、さらに店に持っていくのが面倒だし、待つのがいやだったから、自分で現像するようになってしまいました。めっちゃ楽しかったです。写真好きな人にたまに出会って、その話をすると、みんなドン引きします笑

ちなみに、機材野郎だと思うかもしれませんが、どちらかと言うと、カメラより写真がすきなので、スナップを撮影しにでかけたりしていました。好きな写真家さんは北井一夫さんです。フナバシストーリーみたいな写真がとりたい!けど、時代的に無理です。

ちゃんと写真撮りますよ!っていう証拠に何枚か貼ります。

ですかね〜あとは、人に声かけて撮らせてもらってたやつなので、肖像権の関係でやめときます!

所有機材の遍歴

■フィルムカメラ

Nikomat→Yashika Electro→CONTAX RTS III →Zeiss Ikon ZM

※手元に残っているのは、NikomatとZeiss Ikon ZM

■デジタルカメラ

α7→α7Rii→α7Riii→α7Riv

RX100→RX1Rmk2

あと、Leica M240とかPenFとか寄り道もしました。

■レンズ

14mm〜400mm ほとんどすべて、MFの単焦点レンズ。50mmが一番多かった。

現在は、18、28、35、50、70、85mmしか持っていません。あと、仕事用に17-40mm

といった感じです。では、カメラから沼を回避した思考法を解説していきます。

のまえに、写真機器における沼の構造をお話します。

例えば、僕はNikomatとNikkor 50mm F2からカメラを始めたといいました。

そして、それをデジタルで試したい!と。この好奇心が沼への第一歩です。他にもキットレンズから単焦点を試したい!とかいう好奇心も沼への第一歩です。基本的に沼への入り口は「好奇心」です。そして、この好奇心を満たす製品に限って「安くて、手に入って、使いやすくて、軽くて、しかも若干不満足要素がある」感じなんです。そうなると、好奇心が仲間を連れてきて「好奇心を伴う機材への夢」に変わっていきます。どういうことかと言うと、例えば「あー、もっとボケるレンズがほしいな〜」と思っちゃいます。ボケの要因はセンサーフォーマットとF値、焦点距離なのですが、一番てっとり早いのがF値の低いレンズを買うことです。焦点距離を変えるのは、僕だけかもしれませんが、恐ろしいです。更に、後から書きますが、スランプの原因になって、余計に沼ります。

で、安い単焦点ってだいたいF1.8かF2スタートなのですけれど、一歩進むとF1.4が比較的手の届きやすい範囲にあります。なので、この時点でF1.4のレンズが仲間入りするわけです。そして、次に来るのがおそらく焦点距離です。いくら明るくしても、ボケる量には限度があります。そこで、今持っているレンズよりも若干望遠に寄ったレンズを買います。おそらく、28mmか35mmを買った人は50mm、50mmを買った人は、85mm〜135mmぐらいを買うのではないでしょうか。ここまで来たら、沼に右足は完全につっこんでて、左足は半分つかっています。

次は「もっと望遠を!」とか「もっと広角を!」とか言い始めますので、違う焦点距離のレンズを買います。そして、この時、自分の得意な画角がわからなくなって、いろんな焦点距離に手を出し始めます。僕も28mmから200mmまであらゆるレンズを試しました。結果、50mmに落ち着きました。まあ、4本持っているんですけど。今でも。

で、ここからはお持ちの機材と発想によると思うのですが、節約のためにSIGMAの一眼の頃のレンズやオールドレンズを使おう!という発想になり、マウントアダプターを購入します。もうダメですね。他のマウントのレンズ、特にオールドレンズを始めると、「そのレンズの本領を見たい!」とか、「フィルムでの描写が見たい!」とか、逆に「デジタルのレンズでフィルム撮ったらどうなるの?」とか思うようになり、「レンズからカメラが生えてきます。」複数のマウントを持つのは更に危険で、生えてきたカメラから更にレンズが生えてきます。

僕はα7とNikomatという組み合わせに始まり、Fマウントのオールドレンズを買うようになります。Nikkor H.C 28mm f3.5の描写が結構好きでした。でも、SONYって当時、Carl Zeissのレンズを結構作っていましたよね。当然憧れます。でも、手が出ません。調べていると、Cosinaが5万円ぐらいで作っていました。即買いです。そして、Carl Zeissのレンズを所有した僕は、Yashicaのカメラをつかっていたのもあったのか、CONTAXを知り、CONTAXのカメラやレンズに興味を持つようになりました。はい、経緯は少しズレてますが、これで一台のカメラから、別のマウントのカメラとレンズが生えてきました。ついでに言うと、マウントアダプターも買います。

でも、Zeiss沼に救われたこともあって、それはLeica M240に手をだしたときです。Leicaの欲しいレンズが結構とんでもない値段していたんですけれど、CosinaはなんとZeissやVoigtlanderのブランドでMマウントレンズを作ってくれていたんです。嬉しいです。なので、Leicaよりも安価なZeissレンズを購入し、事なきを得ました。まあ、後からZeiss Ikon ZMが生えてくるんですけどね…

あと、防湿庫も生えてきます。望遠にも手を出すわけなので、おそらく三脚も生えてきます。三脚も沼る世界です。

的な感じですかね。経緯は違うかもですが、多分好奇心と夢から沼に陥ります。隣の芝は蒼いと言いますが、その話は後で書きます。

■カメラ編

最初に言っておきますが、切り詰めて性能を妥協してくださいという内容じゃなくて、知識をもとに必要スペックを逆算して、予算と求める性能を鑑みて、妥協しない必要スペックのカメラを選ぶ方法についての文章です。ぶっちゃけ、妥協するとカメラが増えます。

1. その画素数、本当に必要?

2. そのAF速度、連射速度本当に必要?

3. その色深度、色表現、本当に必要?

4. その他

1. その画素数、本当に必要?

まずは、画素数から始めていきます。α7Rivは6100万画素です。そんなもの持っているやつに言われたくね〜と思うかもしれませんが、これは衝動買いです。

この記事を読んでいる人は、高画素の弊害(高感度とかダイナミックレンジへの影響とか)は分かっておられると思うので、書きません。でも、最近は技術確信で分かりにくくなっていますね。すごいです。

まず、デジタルの世界で画像を見るという観点から始めていきましょう。ディスプレイとかモニターですね。

いわゆる4Kとか8Kとかってありますよね。テレビで見ると感動します。あと、ダイナミックレンジもテレビのエンジンが大分補正してくれているので、綺麗に見えます。

しかし、必要な画素数でいうと、4Kだと800万画素、8Kだと3600万画素程度と言われています。FHDやWQHDでは更に低いです。これは基本的な写真の話なので、動画で使われる全画素読み出しとかピクセルイニングとかとは違う話です。動画の人でこの辺りを拘る人は、すいませんが諦めてください。

さらに、アナログ(プリント)の世界で見ていきましょう。とりあえず、面倒なので一般人が扱えるであろう一番でかいサイズ、全紙。色々と主義主張はあるようですが、だいたい4000万画素程度あれば、いいそうです。あ、全紙をあまり見たことがないので、ごめんなさい。4000万画素で全紙を活かしきれるよ!っていう意味じゃないと思います。

ただ、写真10年近くやっていますが、僕はせいぜい、6切ぐらいまでしかやったことがありません。おそらく、全紙とかそれ以上のサイズでプリントするのって、広告カメラマンさんぐらいじゃないでしょうか?あと、スポーツとかでも見ますけど…。そして、6切でも必要画素数はどうやら800万画素もあれば良いようです。あ、プリントの世界はあまり知らないのですが、dpiとかの話はごめんなさい。わからないです。取り合えず、いつも圧縮せずにプリント注文していたので…

といった話で、おそらく殆どの人にとっては、最近でている高画素機はオーバースペックだと思われます。個人的にはa7Riiiが4240万画素で、バッテリー持ちもかなり良くなって、SLOT2まであるので、一番バランス取れていると思います(a7Riiは今買うならマジで辞めたほうがいい。バッテリーを何個も持つハメになります)。あと、主観ですが、α7Rivよりも色が良かった印象です。さらに言うと、普通の人なら2400〜3300万画素ぐらいあれば十分じゃないでしょうか?このあたりはお手頃なカメラもあります。

追記で、後から書きますが、レイリー限界とって、高画素すぎるとレンズが性能を活かしきれないこともあります。

でも、一般の人でも高画素が必要な場合があります!撮影スタイルにも寄りますが、トリミングする人です。僕も仕事で撮影するときで、状況によっては若干引き目に撮って、あとから融通が効くようにしていました。DTPもしていたので、デザインと合うようにしたかったわけです。なので、トリミング前提の撮影スタイルの人は高画素機を買ったほうがいいかもです。トリミングすると、思った以上に画素数が減ります。

後、別にトリミング前提だろうが、そうじゃなかろうが、どっちが写真上手いかなんて知りませんし、思いません。だって、何しても(マナーは守ろう!)「いい写真を撮る」ことが目的で、主張を押し付け合うのは、違うと思います。

ちなみに僕は趣味で撮影する時は、トリミング前提じゃないです。主に都会に出向いてスナップを撮るのですが、ブレッソンさんがトリミングされるのを嫌っていたというエピソードと、ある人が「後から加工しなくて良いように撮る」と言っていたのを聞いて、「あ〜いいな〜」と思ったからです。まあ、色だけはLightroomで少しいじるんですけどね。

なので、仕事では若干トリミング前提に、趣味ではそうじゃない感じです。

2. そのAF速度、連射速度本当に必要?

ここはすいませんが、感覚と実体験の話です。

次にAFと連射速度。いわゆるカメラのスピード的な話ですね。最初に行っておきますが、ガチのスポーツとか鳥とかモータースポーツとか撮る人は、すいません。沼というか必要な機材を買ってください。一般的な話をします。この手の写真につきましては、AF速度と連射は妥協できないと思います!電車もそうですかね。

僕は、MF派といいましたが、なぜかというAFのレンズは高価だったのと、「昔のプロは全員MFだったから、腕を磨けばいけるんじゃね?」とナメたことを考えていたことからです。

しかしながら、結論から言うと、400mmでも中学生の運動会ぐらいならMFで少しだけ絞れば撮れました。まあ、置きピンも半分ぐらい使いましたがね。

というわけで、MFで済むじゃん!って思ったりもしますが、それでは僕の思想の押しつけなので、ちゃんと書いていきます。

AFについては、あまり知識がないのですが、速度に関係するのはカメラ側としては、演算機器としてのカメラの性能やAFが動作するF値の限界とかでしょうか。あと、カメラによってはモーター。レンズについては、内蔵モーターの性能や開放F値ですかね。開放F値が影響するのは、一眼レフの頃の話かもですが。ミラーレスも同じ感じで、開放で測光して、シャッター押すときに絞るんですかね。気にしたことないので、書いていて初めて興味を持ちました。

まず、カメラの性能ですが、これは演算機器としてのカメラの性能というか、搭載しているエンジンやプロセッサのことですかね。日々、AF速度は早くなってきて、要因としては1秒あたりの演算回数や測距点の増加、AI的なアルゴリズムなんかがあると思います。あと、センサーの読み出し速度もバク上がりしています。バッファメモリがでかくなるとか…でもですね。これも運動会の話で悪いですけれど、α7RiiiのAFでも運動会ぐらいなら余裕でした。たしか、SIGMAの120-300にMC-11をつけていました。そして、大体の方が撮る動き物ってお子さんとかの運動会や部活の写真じゃないかな?って思います。先程書いた条件ですが、そんなに新しくないカメラに実体験としてAF速度が下がるとされている他社のレンズを付けているといった感じなので、決してAFが速いといった構成では無いと思います。それでも、なんとかなるので、あまりこだわらなくていいです。あと、ぶっちゃけた話し、AFで撮っていると、僕が慣れていないかもですが、追従するエリアがぶっ飛んだり、シャッターが切れなかったり(レリーズ優先にすればいい)するので、あまり使わないです。というのも、失敗した原因をカメラに押し付けたくないというのもあります。というか、カメラのせいで失敗した!と思うのは自由ですが、実はあなたを沼に至らしめる危ない思想です…!というのは、その思いが、理想のカメラや最新の爆速AFなカメラを追い求めてしまうことに繋がるからです。

連射速度もそうです。ぶっちゃけた話、昔のプロ用の機材でも秒間12コマぐらいだったんですよ。それが今は電子シャッターの導入とセンサーの高速化で、30コマとか平気で出るようになりました。しかしながら、ここで参考にしたのが、昔のプロです。主に報道カメラマンですね。秒間12コマでもあれだけ撮れるんだから、腕を磨けばα7Riiiで良いです。

でも、連射が必要な人や場面ってあるので、否定はしません。連射が必要な人は失敗したくない人です。そういう意味では真摯に写真に向き合っておられますし、下手だとかそんなことは思いません。さっきも書きましたが、何してもいいので、良い写真がとれたら良いんです。

数打てば…ていうのは悪い言葉ですが、コマ数が増えれば増えるほど、いい構図の写真が撮れる可能性が上がります。あと、場面というか状況というか・・・なんですけれど、イベントとか講座の写真でたくさん人がいる風景を撮るとします。そうすると、一人ぐらいは、「カメラが一瞬を捉える力」で、すげー変顔になっていることがあるんです。そして、当時の僕は出版物系を作っていたので、そんな写真を世に出すと、その人が可哀想なので、どんなに良い構図でも、ボツです。トリミングで消せるなら、消しますが。これは、SNSとかでもそうなので、絶対に安心したい人は、最初から、いいコマ数のカメラを買ったほうが、冒頭に書いたように、後からカメラを買わなくていいので、オススメです。

3.その色深度、色表現、本当に必要?

色表現はLightroomである程度なんとかなるのですが、色深度(bit数)については、取り返しがつかないと思います。Bit数についてはあまり気にしたことがないので、調べながら書きますけれど、体感として、bit数があがっても、そんなに見た目に変化はないようです。しかしながら、α7RiiでもRAWは14bitらしいです。でも、今まで特にいじっていなかったんですけれど、LightroomでJPEGを作るとどうやら、8bitらしいです。あれ?色違うなーって気づいたことはないです。気になる方は、ブラインドテストをしてみてはいかがでしょうか。でも、おそらくですけれど、夕日とかグラデーションがある写真だと、わかるかもですね。

ただ、階調というのは、すげーこだわるカメラマンか自分しかわからないです。僕も人の写真の階調なんて、気にしたことがありません。でもFUJIFILMの黒の階調には圧倒されました。友達が適当にキットレンズで撮ったオボンかなにかの写真でも、すごい階調でした。撮って出しで。結構古いやつだったと思います。ただ、本人は写真に、詳しくないようなので、全く気づいておらず、僕が感動しているのを見て、引いていました。

まあ、階調の扱いなんてこんなものです。さらに、bit数が高いカメラは得られる効果に対して、高価な傾向があります。ダジャレじゃないです。なので、普通に日常的に見かける写真とか、今のカメラが出す写真に満足している人とか、スマホでも色がきれいだー!って思う人は、全然bit数なんて気にしなくていいと思います。僕もそのタイプで、一度も気にしたことはありません。

色表現もそうですね。メーカーによって、傾向はあるのです。赤が綺麗とか、緑が綺麗とか…昔のSONYはなんか緑だけ黄色っぽくなる印象でした。しかもRAWなのに。が、そんなこと思っていたのは僕だけでした。カメラやっている友達に、そのことを話しても、ふーんぐらいでした。でも、緑が黄色い感じがしても、直そうと思えば直せます。パソコンの力で!だから、結局、色がどうこうは、限度がありますけれど、一般的な範囲内でしたら、ぜんぜんなんとかなりますし、写真を見る人はだれも気づかないです。

4.その他

・最大ISO値について

今、拡張だったらISO328万とかありましたよね。めっちゃノイズでますけど。

ただ、個人的な話、夜の撮影もいったこともありますけれど、使ってもISO4000ぐらいでした。6400も使ったかなあ…。そんなに速くない被写体でしたので、個人差はあると思います。ちなみに日常ではISO100〜400ぐらいです。

なので、ISOがすげー高いからって、そういう観点で選ばなくてもいいと思います。でも、なんでメーカーはISO感度を上げたがるの?っていう話ですが、おそらくセンサーに余裕をもたせるためだと思います。100mを12秒で走る人に12秒で走ってくださいと言ったら、全力ださないといけないですけれど、10秒で走る人に、同じことをいったら楽々走ると思います。そして、それは早くなればなるほど、そんな感じで、ボルトだったら、息も切らさず、走れるんじゃないでしょうか?そういったことです。

買う前に、余裕がある数値を知りたい!という方は、DxO Mark(人によってはアテにならないという人もいますが…)のLow Light ISOの数値を見てください。たしか、ここまでならISO上げても、描写が破綻しないよ!っていう数値だったと思います。

どうしてもISO上げないとやってられない人というのも当然いらっしゃいます。モータースポーツは絞りまくりつつ、シャッター速度もいるので、ISO上がります。なんせ、同じように絞りつつシャッター速度が必要なものを撮る方は、どうしてもISOが必要です。開放でもいい人は、F1.2ぐらいのレンズを買いましょう。F0.95はLeicaのものであっても、結構収差がでています。

・センサーの種類について

普通のベイヤーから、X-Trans、Fovenon、CCDと色々ありますね。どのセンサーも好きです。Fovenonの解像感、やべーですね。ぶっちゃけた話、ベイヤーでもLightroom次第では、ある程度なんとかなるのですが、限度もあるし、不自然になるので、めっちゃこだわる人は、センターの種類もこだわってください。ただし、一長一短あるのでご注意を。センサーの種類から選び直すとなると、全環境を変えないといけなくなる可能性が高いので、これも間違えると危険です。とりあえず、特に好みがないなら、普通のセンサーにしておきましょう。

・取り返しのつかない要素

これをどう解釈するかで、カメラ沼に陥らないかどうかが決まります。

個人の体験としては、

①重さ、

②グリップ感、

③バッテリー持ち、

④連射速度、AF速度(でも使わないので無視しします。)⑤液晶が動きまくるかそうでないか、

⑥EVFのリフレッシュレート、明るさ、大きさ、

⑦対応している記録媒体、

⑧画素数、

ISO感度…っていう感じですかね。

重さとグリップ感は重要です。これが合わないカメラは辞めておいたほうがいいです。だんだん嫌になってきて、売り飛ばすハメになります。バッテリー持ちはα7RiiからRiiiに買い替えたきっかけです。⑦も同じです。

あと、挙げませんでしたが、操作性ですね。ダイヤルがどこにあるかとか、どのダイヤルが必要であるか・・・とか。個人的にはフィルムカメラ以外では、軍艦部は触らなくて、グリップの前後のダイヤルと絞り輪だけあれば、いいです。でも、軍艦部にISOのダイヤルが必要だとか、そういうのを妥協するのは、またカメラを買う可能性があるので、危険です。

人によって、どの要素を重要視するかはわかりません。全部かもしれませんに1個だけかもしれません。しかしながら、重要視する要素については、妥協しないようにしないとカメラが増えます。

・カメラには愛を持って

カメラは道具でしかないかもしれませんが、結構いろんなことを工夫しないと使えないので「あ〜、仕方ないな〜よちよち〜」ってなります。Contax iiちゃんを持っていたときは、フィルムの巻き上げとかシャッター速度の変更にお作法がありましたし、うっかり屋さんなので、リボンが切れてしまうこともありました(修理に泣きましたが)。でも結局、結構長い間使っていました。

αシリーズについては、コロコロ買い替えている印象ですが、実はミラーレスはSONYしか持ったことがありません。最初に買ったα7に思い入れがあるからです。今でも記念に持っています。まあ、こいつがEマウントとかいう拡張性の高すぎるマウントだったおかげで、大変なことになるんですけどね。

こういった愛みたいなものが、少しかもしれませんが、他のカメラやメーカーに手を出さないように抑止力になってくれて、貴方を沼から守ってくれると思います。

あと、断捨離の基準にもなります。フィルムカメラはたくさん持っていましたが、現状はNikomatとZeiss Ikon ZMしか持っていません。Zeiss Ikon ZMは初めて自分で新品を探して、買ったからです。クソ高かったです。M6と迷っていましたが、Zeissが好きなので…。中身はBessaと変わらないと思うんですがね。そんな感じです。

だから、正直妥協してはいけないとか書きましたけど、愛を持ってカメラと相棒として付き合っていけば、だんだんと得意なこととか不得意なこと、クセなんかが分かってきますし、機械式だとこうしたら長持ちするとか調べて、大事にしますし、結局そういったことから、撮影技術も上がって言って、撮影という行為が少しかもしれませんが、カメラの性能に依存しなくなるのです。よって、愛は大事です。リセールバリューも上がりますし。

・自分の撮影スタイルを理解すること

これが最も大事です。色々な被写体があって、色々なスタイルがあると思いますが、それをしっかり分析しないと、上で書いた「取り返しのつかない要素」のうち、どれを選べばいいか分からなくなり、ミスマッチが増えるとカメラが増えて、また沼につかります。なので、自分はトリミングしていないな〜とか、そんなにISO上げてないな〜とかで数値の面から分析するのと、なんとなくでいいので、日々撮影するときに無意識の撮影スタイルについて、意識しておくことが大切です。数値に関しては、Exifという便利なものがあるので、それを100枚ぐらい見ればわかるのではないのでしょうか。

じゃあ、レンズの話しまーす。

あと、色々書きますけど、要するに違いは特になくて、よほど拡大しないとわからないというのと、それを目で見て分かってもらえるように、ブラインドテストも実施します。でも、このテストは正しいやり方なのかわからないので、参考までに…

■レンズの話

これは、ぶっちゃけた話、カメラ選びよりも難しいです。F値や焦点距離は大きく宣伝されていますし、商品名にもなっているので、目で見えますが、他の数値については、あまり公表されていないので深掘りしないといけないこと、そしてボケ方や解像度といったLightroomでは取り返しの付かない要素が多すぎるからです。

さらに、マウントという制約のなかで、選ばないといけないので、本当に難しいです。ちなみにマウントという制約をやめてしまえば、楽なのですが、反面沼る要素になります。というわけで書いていきます。

1. 焦点距離について

2. F値について

3. ボケ方や解像度、色等について

4. レンズ構成について

5. ブラインドテスト

1. 焦点距離について

これは、実は選択を誤ると、かなり危険です。僕は最終的に50mmに落ち着いたのですが、それまで大変でした。学生の頃に安いからといって、M42マウントに手を出し、PENTAXもそうですが、ロシアのレンズにも手を出しました。面白半分で、様々な焦点距離のレンズを買ったおかげで、自分が何を撮りたいのかわからなくなりましたし、どんな写真を撮ればいいのかも分からなくなりました。そして、わからないから、また新しい焦点距離のレンズを買うのです。(ズームにしろよ・・・)

なので、お金はかかるし、撮影者として、スランプに陥る原因にもなりますので、いろんな焦点距離に手を出すのは危険です。最初のRX100の時はワイド端でしか撮っていなかったと言いました。28mmです。なので、28mmが得意になり、しばらくは28mmのレンズばっかり選んでしまいました。しかし、50mmのレンズがあったことで、焦点距離が変われば、こんなに変わるんだ!といろんな焦点距離に手を出すようになり・・・といった感じですね。

色々とやり方はあると思うのですが、もしズームを使っていて、単焦点に挑戦したいという方は、やはりExifを見直して、自分のベストショットが何mmで撮られているのかを知ったうえで、近い焦点距離のものを買うといいと思います。ズラすなら広角方面ですかね。望遠側に詰めて失敗すると、取り返しがつかないので。

ちなみに、スランプから脱せたのは、スナップ旅行のおかげです。学生の頃は青春18切符でよく東京に行っていました。その頃はブレッソンさんの写真を見たばっかりなのと、重たいのが嫌なので、なんとなく50mmしか持っていかなかったのですが、東京を3日ぐらいぶっ続けで、取り続けたら、50mmに慣れてきました。また、近くの海岸で知らない人に声をかけて、写真を撮らせてもらうということをしていたときも、50mmが一番近すぎず、遠すぎずで適切な物理的距離がとれることがわかったからです。この2点から、スランプを脱し、自分の焦点距離を見つけた感じです。ようは、なんでも良いから、機材を減らしつつ、写真に向き合えばいいと思います。24〜50mmぐらいが良いと思います。人に寄りますけど。

更に、仕事で写真を撮る機会が増えたこともあります。まあ、仕事でもほとんどの現場で50mmしか使っていなくて、周りからドン引きされていたのですが、どうしても仕方が無い時は、予備で広角を持って行っていました。28mmと35mmですね。Mマウントなので、小さくて楽でした。そうすると、各場面ごとにどの焦点距離が良いのかが分かるようになり、あれこれ買わなくて良くなりました。現在は、ほとんど28mmと50mmしか使っていません。RX1は35mmですね。仕方がありません。でも小さくてコンパクトな上、高画質だし、35mmで寄れると結構食べ物とか綺麗にとれたりするんです。なので、35mmも好きです。

でももう、追加でレンズは買いませんけどね。

とりあえず、一番好きな焦点距離を見つけることと、焦点距離ごとに役割を持たせることの2点が大切です。

2. F値について

これはそんなに難しくありません。単焦点ならF1.4をマクロならF2.8を、ズームならF2.8かF4の通しをとりあえず買っておけば大丈夫です。このあたりが一般的で後悔しない絶妙なラインかと思います。F0.95とかの単焦点は、収差が結構でるうえ、消すには絞らないといけないので、人を選びます。よほど、描写が気に入らないかぎり、手を出さないほうがいいと思います。でも、Gマウントじゃ飛び道具すぎるF1.4という開放F値を持つ65mm F1.4って、すごいレンズですね。GFXが手に入る機会があれば、あれだけほしいです。

とりあえず、大は小を兼ねるではないですけれど、明るいのを買っておけば、ボケも大きくなるし、暗くするのは自由ですし、他にこだわりが無いならば、上に書いたF値のレンズを買っておいたほうが良いと思います。

3. ボケ方、解像度、色について

はい、これめっちゃ沼ります。書いていきますね。

・ボケ方

最初はあまり意識しないと思います。よく見ないと意識しないところですから。しかし、レンズを買おうと、レンズレビューを見ると、結構言及されていたりします。僕は、そこまで気にならないだろうと55mm f1.8を買ったのですが、なんかボケが硬いのと、玉ねぎボケをするのが気に食わなくて、売りました。解像感と軽さは良かったんですがね。ちなみにPlanar 50mm f1.4に落ち着きました。解像感とボケを両立した素晴らしいレンズだと個人的に思います。重いけど…しかも、今じゃ安いですし。

個人的には、SIGMAの単焦点の重厚感があって、彩度が高めなボケが好きです。思いですけど…綺麗ですよねー

で、ボケ方なのですけれど、レビューサイトを見るのもいいと思います。しかしながら、天気とか撮影条件の影響を受けるような気がするので、ちゃんと自分の撮影環境でテストするのをおすすめします。特に、F値ごとにボケが丸くなるものから六角形になるもの、手裏剣みたいになるもの、星型になるものまであります。絞り羽という部品でF値を操作するのですが、それの形によって影響を受けます。なので、購入を検討しているけど、心配だと言う人は、レンタルとかメーカーがやっている試用で試すといいと思います。

ただ、ボケなんてほとんどの人が意識して見ないので、安心して割り切っても良い要素かもしれません。

・解像度

これも好みがわかれます。バッキバキに写るのが好きな人から、ソフトな人、または優しさと解像度の両立を求める人…いろいろとあると思います。ここでも、やはりレビューサイトで確認するのがいいかもです。オススメなのがphotoyodobashiさんで、解像度が高いレンズやカメラのレビューの場合、それが伝わる写真を掲載してくれています。ただし、注意しておいてほしいのが、RAW現像しているのでは?と言われている点です。撮って出しじゃないかもしれない点ですね。多分、色温度とか彩度ぐらいで、解像度とかはいじってないと思いますけれど、気になる人は注意です。

で、この解像度というのは、ボケ方より魔物で、光線の状態やピント位置、遠景ならば天気の影響をモロに受けます。実はレンズはピントを動かすときに、中のレンズの一部が動いているものが多くて、それによって性能が前後することがあります。なので、いわゆる「スイートスポット」と呼ばれるものがあります。実は、条件は分からなかったのですが、Planar 50mm f2 ZMでスイートスポットを引き当てたことがあります。何気ない家のシャッターのスナップだったんですけれど、そのときの日差しの描かれ方が、柔らかいんですけど、すごくきめ細かくて、不思議な写りでした。絹のようです。

ちなみに、フローティング機構といって、仕組みは忘れましたが、どうやらスイートスポットを維持するような複雑な機構を持つレンズもあるみたいです。たしか、Distagon 35mm f1.4 ZMとかFujifilmのレンズはこれをウリにしていたと思います。でも、種類は少ないし、高いので人を選びます。

ちなみに、物理的な限界があるっぽくて、解像度かどうなのかはわからないのですが、DxOMarkにSharpnessという項目があって、何万画素までなら、このレンズは真価を発揮するよ!みたいな指標があります。ご自分のカメラに合う、合わないはこのあたりから選ぶといいと思います。DxOっていろんなレンズの情報が載っているので、一括で数値をみるのにはかなりいいです。スコアのランキングもありますし。

あと、MTF読めるようになるといいと思います。解像度はF値の影響をモロに受けます。最近のレンズはそうでも無い気がしますが…というのは、絞るとセンサーやフィルムに到達する光がレンズの中央を通過する割合が高くなるからです。真ん中は補正しやすいので、良い条件の光が通るらしいです。そういったことが、グラフになって分かるようになっています。

しかしながら、DxOのスコアもMTFも結局数字でしかなくて、あくまで指標なので、どんな解像感をもたらすかは、やはり自分で見ないとわからないと思います。

でも、これもカメラ好きな人じゃないと、見ないと思います。あと、スマホで一億画素とかありますけれど、あれって宣伝目的でアピールしているだけで本当は4画素で1画素扱いにするみたいな方がメインの使い方みたいですね。一億画素でも撮れるよ!っていう話ですけれど。でもあんな小さいレンズで、1億画素が解像するのかどうかは疑問です。

あと、最後に物理的な話で、詳しくないのですが、レーリー限界というのがあって、F値あたり、最大いくらの光の線を通せますよ。みたいな数値があるみたいです。光の束の数というか大きさと画素の大きさを比べて、画素の方が小さければ、画素がポテンシャルを発揮できていない。つまり、レンズの性能を引き出せないし、画素も画素で同じっぽいです。だから、やたら高画素のカメラを買ったからといって、解像度があがるかどうかっていうのは、技術的な話というより、物理的に限度があります。

合ってるか間違っているかわからないので、興味がある人は調べてみてください。計算方法もあるはずです。でも大筋はこんな感じかと…

・色について

色というか、主に逆光耐性なのですけれど、これは割りとレビューでわかります。逆光だけでいうと、センサーやエンジンの影響を受けないと思います。ただ、フィルターやコーティングの違いなんかがでてくるかもしれません。でもフィルターは中古屋で100円ぐらいで売られているやつをフキフキして使っている時期もありましたが、特に違和感なかったです。コーティングの違いもよくわかりませんでした。でもT*コーティングっていう名前がかっこいいので好きです。まあ、レンズによって、コーティングの色が違うので、製造会社が作ったコーティングをZeissが認定しているだけっていう噂もありますが…

で、逆光耐性というのは、太陽とか電灯に対して、どのような反応を見せるかという話で、どちらかというと絶対的な分野だと思うので、レビューサイトでもいいかもです。逆光を活かした写真を撮るのも素敵ですね。

ちなみにオールドだと、黄ばんでいるレンズがありますけど、あれ、放射能がでてるんです。無害な程度の。でも、色温度をいじればいいので、気にしなくていいです。気になる人は紫外線あてるか、バラしてベランダで干すと色がぬけるらしいっす。

・レンズ構成について

主にPlanar、Sonnar、Tessar、Distagon、Biogonとかがあります。古いもので言うともっとありますが。でも、誰もそんなこと気にしていませんし、SonnarとDistagonで撮った写真をブラインドテストしても、多分ほとんどの人がわからないと思います。Planarは分かる人がいるかもしれないです。

で、これが沼を防ぐのに何の役に立つのかといいますと、例えば同じ焦点距離で同じF値のオールドレンズを買い替えるとします。で、50mmだとして、コンパクトなものを選ぼうとします。すると、だいたい明るいのはPlanar、ちょっと暗いのはTessarみたいな感じだと思います。最近ではDistagonが50mmに使われていたりしますけど。それはいいんですけど、「レンズ構成がほぼ一緒なら描写ほとんど変わらないのでは?」と思えて、我慢することができるかもしれません。実際に撮らないとわからないのですけれど、僕は構成がほぼ一緒なら、描写は大きく変わらないと思います。

なので、レンズを買おうとするときには、レンズ構成のこともちらりと頭に入れておいたほうがいいと思います。

参考に印象を書いておくと…

Planarは優しく写る印象です。SONYのEマウントのPlanarはPlanarの再解釈なので、バキバキに写りますけれど。でも、ボケも綺麗です。

DistagonとBiogonは固めな印象です。Distagonは解像度が高いような印象ですが、デカくなる傾向にあります。

Sonnarはよくわからないです。ソフトなやつからバッキバキのやつまであります。

Tessarは、昔鷹の目と呼ばれていたので、すごくキレのある写りをするそうです。持っていたことがないので、わからないのですけれど。

4. その他

・AF速度

カメラ本体もそうですけれど、レンズに搭載されているモーターや機構の影響も受けます。あと、本体との相性。これは家電量販店の展示品でも確認できると思います。

・壊れにくいか

AFというか電子基板載せているレンズは自然故障とか勝手に壊れるリスクがあります。あと、個人的に思うのは、カメラ側のモーターで動くレンズのほうが壊れにくいのでは?と思っています。

一方で、昔作られていたような鉄の固まりのMFレンズ(電子マウントになる前)は、基盤がないので、投げたり、落としたりしない限り、ほとんど壊れません。時々摩耗とかで経年劣化で中のピンが折れて、ピント輪がすっかすかになったりするみたいですけどね。あと、温度でもスカスカになることがあります。

・収差について

拡大して木漏れ日の葉っぱや屋根のギリギリを見ていると、若干紫にボケていたりしませんか?あれ、収差っていいます。嫌いな人は、めっちゃ嫌います。嫌だったら、APOってついているレンズを買いましょう。収差の補正に力を入れているレンズになりますし、どうやら解像度も高くなる傾向にあるようです。

とまあ、色々書きましたが、ここでブラインドテストを実施しまーす!

ここまで、グダグダかきましたけど、見てもらうほうが早いと思います。

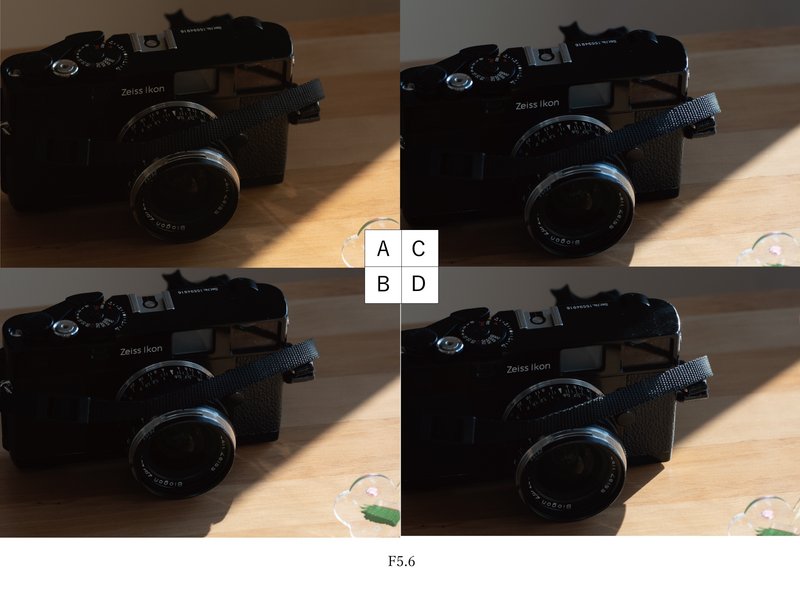

A〜Dにバラバラにしますので、暇な人は考えてみてください。

出場者は…

1. SonyのPlanar 50mm F1.4

2. CosinaのPlanar 50mm F1.4 zf

3. CONTAXのPlanar 50mm F1.4

そして、参考記録として

4. CosinaのPlanar 50mm F2 ZM

です。

それぞれ、開放とF2とF5.6を撮っていきます。F2については、ZMさんとの公平性を担保するためです。あと、シャッター速度とISOは同じで、フードも公平性のために全部はずします。フィルターはすいませんが、ホコリをいれたくないので、許してください。

撮影機材:Sony α7Riv

F1.4…S:1250 ISO100

F2.0…S:800 ISO100

F5.6…S200 ISO100

・ピント:Zeiss Ikon のロゴ

・LightroomCCでそのまま無加工で現像

・レンズの透過率の差を考慮して、露出は全て統一

解像度と後ボケと前ボケが分かるようにしますね。本当はチャート使えばいいんでしょうけど、いい印刷機もっていないのと、ボケをお見せしたいという意図があります。

F1.4

F2.0

F4.0

引きの絵です。一枚目の時点で、どれがZMなのか分かってしまいますが、特別出演ということで。あと、三脚で固定して撮ったのですけれど、ZMが若干引きになりますね。でも焦点距離って結像面から考えるのでは?知りませんけど、噂によると、50mmって実は52.5mmになるように作っているというのを聞いたことがあるので、それの影響かもですね。

引きの絵を見て思ったのですが、彩度に関しては大きくAとそれ以外では違いがありますね。でも、これぐらいの違いなら、Lightroomで調整すればいいと思います。

ボケの質に関しては、基本的にSONYを除けはまったく同じPlanarなので、そんなに違いがわかりません。SONYのPlanarは面白いので、普通のPlanarと構成を見比べたうえで、開発者さんのインタビュー読んでみてください。

ただ、前ボケ(喜多ちゃん)と後ボケ(ぼっちちゃん)に注目してみると、結構ボケの量が違うことがわかります。強いて言うなら、ここが選ぶポイントかもですね。でも、この検証して、初めてそんなことに気づいたので、たぶん気にしなくていいです。

収差に関しては、全レンズ良く抑えられています。Cが若干出ている印象です。かなりZMが健闘していますね。面白いです。といったところでしょうか。

でも、椅子の質感が若干違うのがわかります。あと、やっぱ色温度同じにしてるのに、青とか黄色に転んでますね。

では次はピント面のアップを

ピントはZeiss Ikonのロゴです。Cが若干甘いかな。といった感じで、ほかはだいたい同じ感じですね。ただ、アンダーの粘りが違うようです。光線もでたりでなかったりしていますね。面白いです。

という感じです。まあ、引きで撮った絵は結構違いましたけど、寄って撮った分はそこまで変わってないような印象です。圧縮されているのもあると思いますけどね。

より詳細に見たい人のために元データ貼っておきます。

無圧縮も貼ろうとしたのですけど、ダメでした。申し訳ないです。

欲しい人は、クリエイターに連絡でメアドでも送ってください。

というわけで、答えを発表します。

↓

↓

↓

↓

AがSony

BがCosinaのZM

CがCosinaのZf

DがCONTAX(AEJ)

です。正直、ぶっちぎりでAが解像度あると思っていたのですけど、色が一番違いましたね。この大きさだからかもしれませんけど、解像度的にはCosinaのZfが少し甘いかな?ぐらいで後は特に大差ないと思います。

色に関しては、SONYとZMが好みですね。色温度にも若干影響があるようです。ちなみに現像時の色温度は全て固定です。アップした方は、固定してないかもです。忘れました。

というわけで、実はそんなに解像度とか収差とかは、よほど拡大しないと分からないという実態です。調べてないんですけど、レンズの年齢層的に新しいのと古いのと比べると20〜30年ほど違いがあるのではないでしょうか。

あー、こんな重箱の角をつつくような見方で機材を見たのは、久しぶりなので、また沼るかもしれません…

それはいいんですけれど、要は普通に見る分には、特に変わらないので、同じ焦点距離なら無理にレンズ変えなくてもいいということです。また、トリミングもありますので、ボケの量にこだわりがなければ、50mmを85mmぐらいに切ってもいいかもです。圧縮効果については、トリミングしても発生すると言われています。検証した記事があったはずです。

というわけで、カメラとレンズのことを書いてきました。いやいや、いろんな情報伝えて、沼りそうじゃないですか!と思ったりするかもしれませんし、僕も読み返して、半分ぐらいそう思うのですが、大切なのは、カメラやレンズはやっぱり、機械で結果が目で見て分かるものなので、理屈を身に着けていれば、感覚だけで機材を選ぶことがなくなり、沼りにくくなると思います。それを伝えたかったです。

ただ、数字とか論理じゃなくて、純粋な気持ちでカメラやレンズを選ぶ楽しさはあると思いますし、それも大切だと思います。僕だってZeiss好きだから集めていた時期もありますし、今でもマクロとズーム意外はZeissですし。そういった楽しみ方もあると思います。メーカーで選ぶのも悪いことじゃないです。それぞれの味や色があると思います。あーPENTAXの43mmほしいな〜

要は、30年ぐらい前のレンズで大手のものだったら、普通に写るから、無理に性能を求めなくてもいいよ。という話です。そして、見る人は、こだわっても気づかないので、疑心暗鬼にならなくて大丈夫だと思います。

でも、きれいな写真が撮れたら楽しいですよね。撮れたらなんでもいいと思いますけど、やっぱり好きな機材で、いい写真が撮れたら楽しいという気持ちはすごくわかりますので、大切にしてほしいです。それを実現するのに10年近くの時間と若干ですが頭でっかちになったつもりなのです。お金を沢山無駄にしました。なので、みなさんには最短ルートを行っていただきたいです。

楽しみましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?