コーヒー日記⑯;しがない理学療法士のなんちゃってリハビリ哲学part③

1章:前回のおさらい

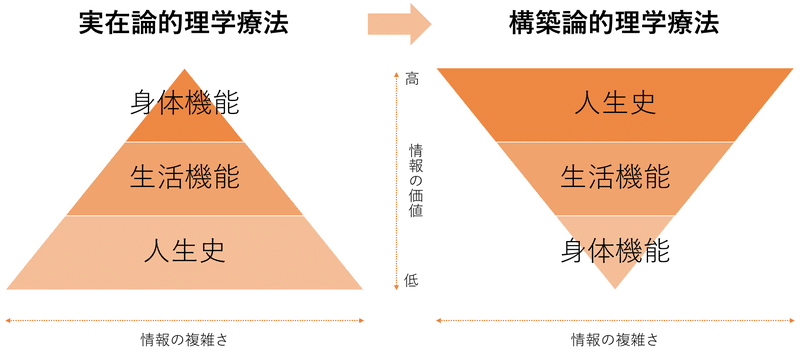

前回は、『構築論的理学療法という提案』として、その概要を述べた。

ざっと説明すると、従来の理学療法は、『実在論的』であるとして(医療や世の中全体もその傾向はあると思う)、そこから『構築論的』な転換を提案してみた。

さて、理学療法士にとって、「身体機能」や「生活機能」に対するアプローチはいわば専門領域といえる。

でも、「人生史」と言われても、今一つピンとこないかもしれない。

ましてや、そこに重点を置く理由も。

そこで、今回は人生史について、わたしなりに掘り下げてみたいと思う。

2章:『問診』と『人生史』は何が違うのか

まず、『人生史』とは何か。その定義を、宮坂道夫著『対話と承認のケア ナラティブが生み出す世界』から引用してみる。

人生史とは、誕生から死に至るまでの患者の人生の歴史であり、現在の時点から眺めると、これまで生きてきた「過去」と、これからの「未来」という二つの方向性をもっている。

定義をみると仰々しく感じてしまうかもしれない。

わたしなりに大胆に言い換えてしまえば、要するに「身の上話」だと思ってもらっていいと思う。

「身の上話」であれば、被ケア者から、何気なく話してくれることがあるし、そのご家族が話してくれることがある。

大事なのは、「被ケア者側から」話してくれる、ということだ。

つまり、『問診』と『人生史』の違い、それは『視点』である。

問診:ケア者側の視点から問うこと

人生史:被ケア者の視点から語る身の上話

では何故、身の上話、つまり『人生史』を語ってもらうことが重要なのか。

3章:『視点』が違うと『病気』も違う?

医療人類学者のアーサー・クライマンは、ケア者の視点でとらえた病像を「疾患」と呼び、被ケア者の視点から語られる病像を「病い」と呼んで区別することを提案した。

つまり、問診は「疾患」をとらえるための営みであり、人生史を語ってもらうことは「病い」をとらえる営みであるといえる。

先にも引用した宮坂先生の同著では、この両者の違いを以下のように説明している。

疾患をとらえるための問診や臨床推論では、医師によって結論が違ってよいとは見なされない。しかし、病いをとらえるための対話実践では、患者という他者が経験しているものを、他人であるケア者が理解しようとすることなのだから、解釈者による違いが生じるのはやむを得ないと考えなければならない。

医師は業務上、患者に「診断」を下す。この「診断」は上記のように問診や臨床推論の結果・結論であり、違いが生じることは許されないのかもしれない。

一方、わたしたち理学療法士は、「診断」を下すことはできない。それが何を意味するのか。それは理学療法士が医師よりも「下」の存在だからではないと思う。

表現を少し変えてみる。

医師は業務上、患者に「診断」を下さなければならない。ということは、医師という職業はどうしても「疾患」に重点を置かざるおえない。

でも、だからといって当然、「病い」のことは無視していいとはならない。

ここでも、表現を少し変えてみる。

わたしたち理学療法士は、「診断」を下さなくてよい。ということは、被ケア者の「病い」にしっかりと重点を置くことができる職業、と言うこともできるのではないだろうか。

誤解が生じないように付け加えておくと、わたしは「疾患」と「病い」の両方の視点でとらえることが重要だと考えている。

ただ、「病い」をとらえることは医師という職業上(診断を下さなけれないけないという意味で)、難しい場合があるのではないか。であればその分、理学療法士を含めてコメディカルが「病い」をとらえる役割を担うことが大事なのではないか、と提案したいのである。

4章:『病い』をとらえるために、何故『人生史』なのか

さて、ここまでの話をまとめると、

・構築論的理学療法では、『人生史』を語ってもらい、それを解釈することで、「疾患」ではなく「病い」をとらえることを重要視する

となる。

前章の説明で、なんとなくでも「疾患」と「病い」の違いや、「病い」をとらえることの大切さが伝わっただろうか。

では最後に、堂々巡りのようではあるが、何故『病い』をとらえるために、『人生史』を語ってもらうことが大切なのか、について考えてみたい。

2章で説明したように、人生史とは、「被ケア者の視点から語る身の上話」である。

であれば、被ケア者の視点、つまり「当事者」の考えを参考にすることが重要だろう。

社会派ライターである鈴木大介氏は、自身が41歳のときに脳梗塞を発症し、「当事者」の視点から、適切なケアにたどり着くためには「4つの大きな壁」があると指摘している。

1⃣聞き取りの壁

援助者側が、当事者の訴えを聞き取ることの難しさ。その不自由がどんな障害から発生しているか正しく判断することの困難。

2⃣受容の壁

当事者自身が、自分の不自由がどんな障害から起きているものなのかを認識・理解することの難しさ。

3⃣言語化の壁

当事者がその不自由や苦しさを正しく言語化し、援助職に訴えることの難しさ。

4⃣自己開示の壁

家族や職場など、医療以外の日常生活で接する人々へ、関係性を保ちつつ配慮をお願いすることの難しさ。

わたしは、この4つの壁は「脳コワさん」に限らず、被ケア者全員にある壁だと思う(程度の差はあると思うが)。

これをみれば、「問診」のようにケア者が一方的に被ケア者に問うだけでは、「病い」をとらえることができないとわかるだろう。

さらに、被ケア者自身も障害を認識できていない可能性があり、なんとなく認識できていたとしても、それを言語化することが難しい。

そんな状況のなか、どうやって「病い」をとらえればよいのだろう。

残念ながら、その明確な答えはないと思う。

でも、明確な答えがないからこそ、『構築論』、すなわち、『人の数だけ認識が異なっていることを受け入れ、それらの認識が総体としてある物事を形づくっている』という考え方を採用し、『人生史』、もっと噛み砕いていえば何気ない『身の上話』を聞き、ケア者と被ケア者が協同して答えを探していく姿勢が、「病い」をとらえることにつながるのではないかと思うのだ。

終章:逃げ出さずにいられる能力

結局、『病い』をとらえるために、何故『人生史』なのか。

それは、『病い』をとらえるための答えがないからかもしれない。

答えがないのだから、人生史、つまり被ケア者の何気ない身の上話を聞き逃さず、そこからケア者が解釈して、被ケア者と協同して、『病い』をとらえていくしかない。

途方もない営みだ。

世界の構築論的ヘルスケアを牽引している一人といえるリタ・シャロンは、患者の前から「逃げ出さずいられる能力」が要ると主張している。

「結局、根性論?」と言われてしまうそうだが、もう一度、『構築論』の定義を確認したい。

人の数だけ認識が異なっていることを受け入れ、それらの認識が総体としてある物事を形づくっている。

答えが早急に要求される現代で、「人の数だけ認識が異なっている」を受け入れることはすなわち、もうその時点で途方もない営みに片足を入れていることになるのだ。

わたし自身、人間関係、職場、研究活動、、、、など、様々なことから逃げてきた。

でも、そんなどうしようもない人間でも、「理学療法士」という職業は続けてきた。

そしてこれからも、この職業を続けていくのであれば、『何気ない身の上話を聞き、ケア者と被ケア者が協同して答えを探していくこと』からは逃げないようにしたい。

それは、理学療法を行ううえで最も困難なことでもあり、ケアに関わる人間としての最低条件でもあると思うから。

そんな、しがない理学療法士のちっぽけな誓いとともに、この記事を締めたい。

少しでも参考になりましたら、サポートして頂ければ幸いです。