自然なものが善、人工物は悪?

ツーリングで山梨の竜王に行ったとき見たのが「信玄堤」。

釜無川の氾濫原にある集落や耕作地を洪水から守る、歴史的治水対策です。

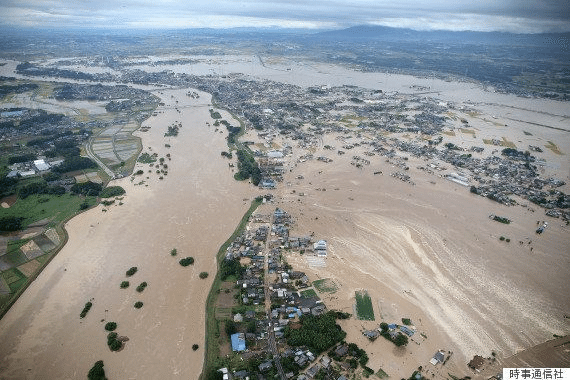

「自然の姿」のままで放っておかれた河川が、時として大きな災害をもたらす危険な存在であることは、2015年の常総市の洪水災害を見ても明らか。

したがって現代日本にあって平野部を流れる河川には、人工的な堤防はごく一般的に存在します。

天然・自然信奉の根深さ

ところで

「人工物はダメで自然が良い」

こういう論調、よく目にします。

食品、シャンプーやコンディショナー、コスメなど、極力オーガニックにこだわりたい。

自然なものが良いという感覚、よく分かるのですけど、何ごとも過ぎたるは及ばざるがごとし。

明治大学・石川幹人教授によれば、この「自然が良い」感は人間の進化過程で培われた「ホットハート」に起因する(「その悩み『9割が勘違い』KADOKAWA、2020)。

つまり、数百万年に及ぶ狩猟採集生活の時代を経てDNAに刻み込まれた、生活しやすい自然環境の記憶である、と。

しかし現実問題、治水の例で見てもそれなしではこの国の可住面積は極端に小さくなってしまいます。

野菜は「自然的」なのか

ご存じでしょうか?野生の草木のほとんどは人間にとって「毒」。

※太平洋戦争での戦死者の実に6割強が餓死だったそうです

(「餓死(うえじに)した英霊たち」藤原彰、青木書店(2001))

あれだけ植物だらけ、自然のモノだらけの南洋のジャングルで、口にできるものがほとんどなかった。

故郷から遠く離れた土地で、敵の攻撃の恐怖におびえ寄生虫や感染症にも悩まされながら、最後は食べるものがなく衰弱して死んでいく‥

さぞ苦しく、無念だったことでしょう。

私たちが口にするキャベツやニンジンなどの野菜は、品種改良を繰り返して可食な形態に作られたという意味で人工物です。

保存技術の未熟な時代から開発された発酵食品ももちろん人工物。

また、痩せていく土環境を改善するための、窒素やリンその他のミネラルを主体とする肥料の開発が食糧問題を大きく改善しました。

「自然のモノ」という概念がもし人間の手の加わってない野生そのままのモノという意味ならば、そこに価値を置く思考と行動パターンには修正が必要かもしれません。

そもそも「自然的」ってどういうことなのかきちんと定義しなきゃ、ともなるわけですが、そんなこと考えるより私はバランスが大事だと思っています。

江戸の人々を苦しめた原因不明の病

例えば江戸の都で流行った「江戸煩い(えどわずらい)」。

江戸に住むとなぜか体調不良になる人が続出。

場合によっては命を落とす人も。

当時は原因不明だったのですがこれはいわゆる「脚気(かっけ)」。

つまりビタミンB1不足によっておこる病気ですね。

精米技術が進んだ江戸時代、庶民でも精米しておいしく食べやすくした白米を食べるようになりました。

そのせいで、そぎ落とされた糠の部分に多く含まれる栄養が不足するようになったのです(が、それが分かったのは明治に入ってから)。

「ならば玄米食を!」

それはそうかも知れない。

しかしこの糠の部分は栄養豊富である一方、生育過程で吸収した肥料や農薬も蓄積しやすい。

そうなるといざ玄米食を継続しようとするならば、この農薬や肥料のことも判断材料に組み込まなければならなくなります。

どんなものをどのくらい使ってどのくらい残存しているのか、とか。

例えば肥料一つとっても、単純に「化学肥料じゃなく牛糞だから大丈夫だよ」とは言えません。

化学肥料が即キケンという発想がまず問題。

ここでは詳述しませんが、どのくらいの量をどのくらい摂取したらどのくらいのパーセンテージの人にどのような悪影響が現れるか、といった統計調査が必要になります。

もちろんこのような調査を個人ができる訳はなく、やはり公的機関の報告が参考になるのではないでしょうか?

牛糞が安全と思うかもしれないけど、その牛たちが何を食べて育ったのか。

それによっては問題になるかも知れませんよ。

疑似科学は単純明瞭な言葉に宿る

私は最近美容院を変えました。

極端な自然指向は前から感じていましたが、最近反ワクチンとか言い出したのでもう辟易。

五本木クリニック院長で「ニセ医学バスター」の桑満おさむ医師によれば、意識高い系は完璧を目指して独自にネットで調べて徹底的に「悪いもの」を排除しようとし、強力に周囲を同調させようとする。

しかし、マスメディアや一般的な知識を否定して手に入れるのが、ネットの片隅に転がっている陰謀論だったりするのだ、と。

自分の考えが正しいという視点でスタートするため、賛否両論を比較して公正に判断しようとはしない(中略)「誰が何といおうと、危ないといったら危ないの!」という主張に、理屈では勝つことはできません

この点に私は妙に納得してしまうのですが、どうでしょう(笑)。

ニセ医学をはじめとする疑似科学は、善悪の色分けを明瞭にします。

大変わかりやすい、気持ちイイ!

しかしその先には、効果のない治療行為をはじめ様々なコンテンツの売りつけがあることも。

白か黒か、正か悪かの二者択一で立ち行かないのが科学の、そしてこの世の姿。

分かりにくい印象があるかも知れませんが、それは仕方のないことです。

ですから、繰り返しますが、バランス感覚、そして情報リテラシーが大切、ということですね。

できるだけ知識を増やし、偏らずメタ的に判断せよ、ということなのでしょう。

まさにそこが、一筋縄ではいかないところなんですがね(笑)。

○Kindle本

「再会 -最新物理学説で読み解く『あの世』の科学」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0973XR53P

○ブログ“Beyond Visibility”

不思議現象を「根拠をもって」科学する

科学は、ホンモノこそが面白い

https://parasitefermion.com/blog/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?