パラリアの二次会_第1夜の解説など

おはようございます。今週から、パラリアの二次会で出てきた難しそうな単語や、引っかかりそうな話の解説をしていきます。この記事を書いているのは話しているメンバーと別の人なので、用語を解説しながらも、一歩引いてコメントしたり、補足できたりすればいいですね。一度聞いた方もこれからの方も、聴きながらご覧になってくだされば、と思います。

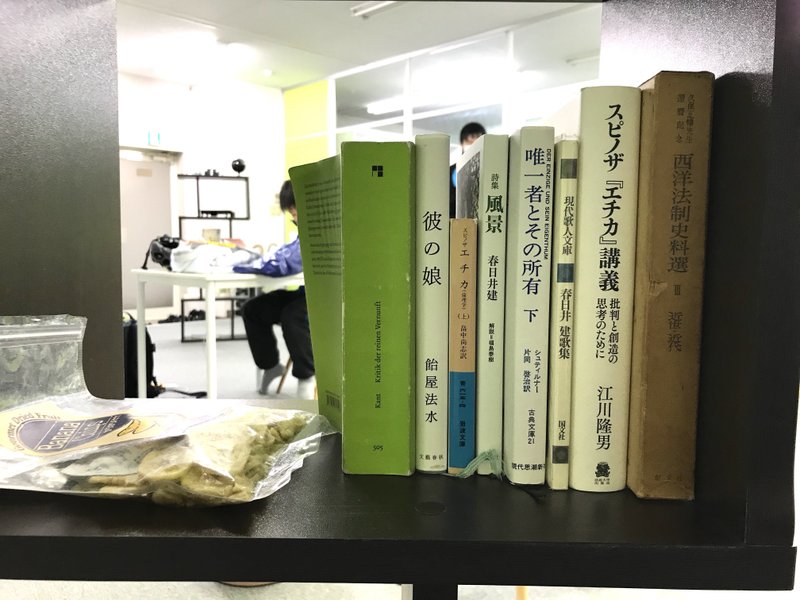

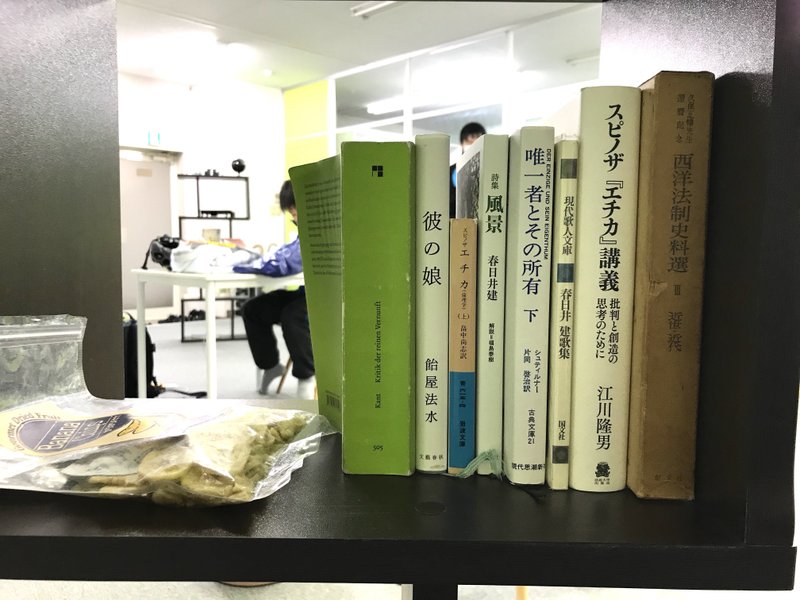

また、「これがわからない」「ここは違うんじゃないのか」「これだけは言わせてほしい」というのがありましたら、当記事のコメント欄からお知らせください。参考