線の恋病 第10話

理沙と別れた次の日の正午、僕はキャンパス内のベンチに座り、ゼミまでの時間潰しをしていた。

寒空の下軋むベンチに腰掛ける僕を号棟黒ガラスに反射した偽太陽がじんわりと照らす。僕を照らす黒ガラスの中の陽光は本来の温もりを何十倍にも薄めたもの。

そんな薄味な陽光にあてられ、ふと僕の頭の中を実家のカルピスがよぎった。カランカランと頭に響く氷の摩擦音が僕の体を余計に震えさせる。

冷たいな

ベンチから見る漫ろなキャンパスの景色は悴む指と白い吐息に対して割に合わないものだった。どうやら正月まで残り1週間を切った大学では、洗濯機の中みたいな景色は望めそうもないらしい。

(次、理沙に会う時この景色の話をしてみよう)

なんとなく慌てふためく理沙を思い少し微笑む僕。愛菜や麻里さんよりも先に理沙の事が浮かぶ事が不思議でならなかった。きっと僕は理沙を選ばないと思う。それでも今この瞬間の僕の頭の中にはカルピスを握りしめた理沙が僕に笑いかけていた。

次に会う時のため、僕はもう一度目を凝らして景色を眺めてみる。

しかし、幾ら目を凝らしたところで寂れたキャンパスの中で目につくものといえば、道の端でビラを握りしめる数人のバンドマン学生くらいだった。そんなバンドマン達も僕と同じで体を震えさせながら固まっていた。全くもってロックじゃない。

手に持つノルマだけを風にひらひらと揺らしているその姿は、薄着なバンド衣装と相まってキャンパスに並ぶ枯れ木とそっくりだなと思った。

目の前には枯れ木達がただただ並んでいるだけ。そんな退屈な景色に思わず僕は欠伸が出る。昨日はぐっすりと眠った筈なのにだ。大学生と言うのは24時間睡魔と戦う戦士なんだろう。

欠伸によって微睡む視線が少し上を向く。視線の先には雪が枯れ木の枝に仄かに付着していた。薄っすらと枝に寄り掛かる残雪。もし今、僕が瞬きをすればそのうちに消えてしまうのではないだろうか。なんだかその光景を眺めていると、昨日までの出来事も冬の夜の夢の様にあっさり消えてしまうのではと思えてくる。僕は急いでスマホを手に取り、指紋の跡がくっきりと着いた軌跡をなぞる。

(理沙:本当にありがとうございました。また鉄平さんがやってる会社の話とか聞きたいです!!またご飯とか行きましょう^_^)

スマホの中には、昨日理沙からおくられてきた履歴が映っていた。

「夢じゃなかった……」

まるで映画のワンシーンの様に僕は呟いてみた。そんな僕を怪訝そうな顔でバンドマン達が睨みつける。先輩に駆り出されている腹いせを僕にぶつけないで欲しい。

視線に耐えられなくなった僕はスマホを耳にあてがう。

「もしもし。うん。え。おけ。2号館前のベンチに変更ね」

ただの真っ黒な液晶は決して何の音も発してはいない。お前達に屈したせいではないと言う僕なりの抵抗だ。そそくさとバンドマン達の横を通りながら自嘲気味に僕は笑う。

(一体、いつから嘘を装い続けているのだろうか)

今までの人生の中で嘘を吐く事は何度もあった。しかし、決定的に僕の体から離れなくなったのは大学に入って間もない時点であった気がする。

当時の僕は、いわゆる大学デビューを目論む学生の一人であった。

初めて買った知らぬブランドの服に袖を通し、誰も知らない僕になろうとしてた。

上手くいっていたという自覚がある。知らぬ顔に手を振る姿も引き攣る笑顔と丈の合わぬ袖にさえ目を瞑ればある程度様にはなっていたのではないだろうか。

しかし、そう思っていたのはどうやら僕だけだったみたいだ。裸の王様な僕。物語では主役な僕も、キャンパス内では単なる愛想笑いをするエキストラでしかない。

何と言うか僕はずれているのだ。

彼、彼女等がロックの話をしたい時、僕はジャズの話をしたくなってしまう。

話に上手く入れない僕は引き攣った笑みで必死にパリピの一員を演じていた。しかし、そんな不恰好な僕が演じる事を監督達は許してくれなかった。カットと言う声と共に僕は「パリピ」のシーンを追い出され、分相応な「ぼっち」のシーンへと飛ばされていた。

どんなに嘘を吐いたとしても、僕自身の無価値は覆い尽くせないものなんだなと再確認した出来事だ。こうまでしても懲りずにまた僕はアプリで嘘を吐くと言うのは、心に負った傷の上に、てっちゃんと言う瘡蓋が膜を張ってしまっているのだろう。

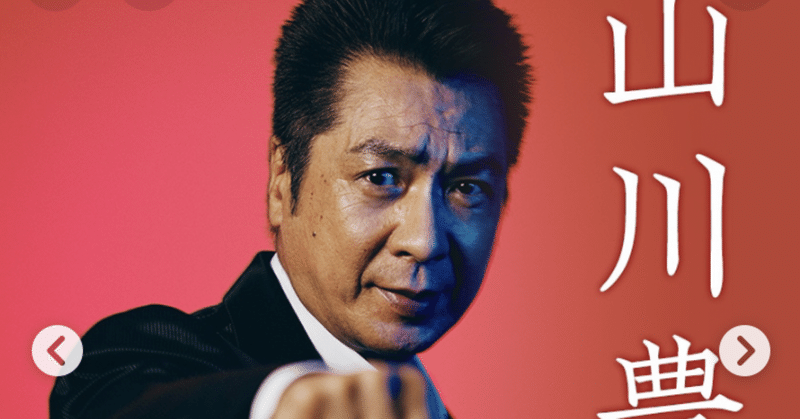

耳にスマホを当てたままの僕はとぼとぼとゼミ室までの砂利道を歩いて行く。道の途中、掲示板に貼られた見ず知らずの演歌歌手のガッツポーズが肩を落とすなと励ましてくれていた。

暫く歩いていると、対面から見知った顔の集団が歩いてくるのが見えた。その集団は僕の事を誰よりも鉄平なんだと断定してくれる名監督達。広めの肩幅の横から見えるノースフェイスのリュック達がゆっさゆっさと揺れている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?