<セミナーレポート>未来の保育 アート×ICT

10/18(火)に開催したオンラインセミナーのレポートをお届けします!

今回、山口県の伊佐中央幼稚園と福島県の福島わかば幼稚園をICTでつなぎ、アートの活動を実施しました。3ヶ月にわたる交流のなかで、子どもたちはもちろん先生方もさまざまなことを学んだそうです。

遠隔地の子ども同士が交流する意味、子どもの造形遊びで大切にすべきこと、ひいては日々の保育で大切にすべきこと……。保育・幼児教育に携わる方必見のセミナー内容となりました!ぜひ動画をご覧ください。

※セミナー動画はこちらからご覧いただけます。

【園紹介:山口県美祢市 伊佐中央幼稚園】(1分10秒〜)

山口県の中央部、秋吉台国定公園や秋芳洞に近くにある伊佐中央幼稚園。自然いっぱいの環境で、「その子らしさを大切に」という理念のもと、主体性を育む保育教育を行っています。

園の特色は、多様なアート活動を通した「創造共育」と、子供の興味関心から出発し、十分な時間をかけて探求する「プロジェクト活動」。

「共育」という言葉には、「大人は『教える存在』ではなく、子ども共に感動したり発見したり学んだりする共同研究者」という思いがこめられているそうです。子どもたちが生まれながらにもっている可能性や、一人ひとりの違いやよさに日々向き合いながら保育されています。

そんな伊佐中央幼稚園さんが保育にICTを導入したのは2019年のこと。今やICTは日常生活に欠かせないものとなっています。子どもたちの遊び・学びへのICT導入については、職員間でさまざまな意見があったものの、遠ざけるのではなく上手な向き合い方を知る機会をつくることこそが重要だろうという考えに至ったそうです。そこで、当社の提供する「きっつ」の導入を決断されました。

「諸外国では子どもの頃からメディアやICTリテラシーについて学んでいるという実態を知り、日本はかなり遅れていると感じていました」と教務主任の作本先生。「ICTを使うことがゴールではなく、ICTを使って自分も何かを作り出したり、表現したりできるということを、より多くの子どもたちに感じてもらいたい。小学校での授業でも使用するからこそ、幼児期には感動体験や不思議に感じる体験を大切にしていきたい」とお話されました。

【園紹介:福島県福島市 福島わかば幼稚園】(7分20秒〜)

福島わかば幼稚園さんもアート活動に力を入れています。「小学校ではできない、『今だからこそやっちゃっていいよね』ということをたくさんできる場所にしたい」と美術講師の草野先生。

そんな福島わかば幼稚園さんは、今年の4月に「きっつ」を導入しました。未来がわからない今の時代だからこそ、アナログからデジタルまで、振り幅の大きい多様な経験を子どもたちと一緒に楽しんでいきたい、と語ってくださいました。

そのほか先生方の仕事にもICTを積極的に活用し、業務効率化などに取り組んでいるそうです。

年少担任の渡辺先生は、今回の山口県の園さんとの交流が、子どもたちの遊びにいろいろな良い影響をもたらしている、と語ります。ある日、子どもたちが船乗りごっこをして遊んでいて、「今から船で伊佐中央幼稚園まで行く!!」とお話をしているのを見て、とても微笑ましく思ったそうです。山口県の郷土料理「けんちょう」を給食で食べたエピソードについても紹介してくださいました。

【座談会:交流保育について】(17分10秒〜)

ここから、今回の交流について座談会形式でお話をしました。ゲストは元北翔大学教授・造形美術教育研究者の山崎正明先生です。

幼児教育・美術教育分野で長年のキャリアを積み重ねて来られた山崎先生。セミナーの後半では、造形遊びで大切にすべきこと、小学校との接続などのお話をしていただきました。山崎先生のブログは大変勉強になるので、ぜひ読んでみてください!

ブログ:「美術と自然と教育と」

ここから、交流のステップごとにお話をさせていただきました。今回の交流概要はこちらです。

今回の交流では、7月に両園の先生とスマートエデュケーションで企画ミーティングを実施。9月中に2度、zoomで両園をつないでアート制作を行うことになりました。

最近、オンラインでの国際交流などのサービスも世の中にたくさん登場していますが、実は私たちの交流は「オンライン交流は、リアリティを感じられないのでは?」という問いから始まりました。

子どもにとって一番大切なのは、直接体験。しかしオンラインでは手触りを感じられないため、子どもたちは相手の存在感をリアルに感じられないのではないか、という疑念があったのです。そこで、なるべく相手を感じられるような活動をしたいと思い、「一緒にものづくりをする」ことがテーマとして掲げられました。

今回の制作で重要な役割を果たしてくれたのが「プロジェクター」です。プロジェクターというと、大人数が大画面で情報を共有するための道具として活用されることが多いと思いますが、偶然にも両園さんは「表現」するための道具として使っていました。

そしてもうひとつ、私が偶然目にしたパフォーマンスアートも大きなヒントとなりました。

●パフォーマンスアート

We will sea by Sara Milio and Soh Souen

コロナ禍で生まれたこちらのアートは、日本とオランダをzoomでつなぎ、相手の映像をプロジェクターに映し、相手の動きに合わせてドローイングをするというものです。

こういったところから、今回の交流では

・お互いの園で子どもたちが描いた下絵をスキャンしてデジタル化し、送り合う。

・相手の園からもらった下絵をプロジェクターで大きく映し、絵の具で描き足す。

という活動をしてみることになりました。

今回は交流したのは3歳児さん。伊佐中央では今「海のいきもの」が大ブーム。そして福島わかばでは、福島の特産である「桃」がいいだろうということで、相手の好きなものをそれぞれ描き、下絵を交換しました。

そこから、先生の顔合わせや子どもたちへの導入、こども同士の顔合わせなど、交流イベントを「特別なお楽しみ」とするのではなく、普段の保育活動と丁寧に融合しながら、先生方はとても丁寧に準備をされてきました。

そしていよいよ1回目の交流の日。ちょっと緊張気味ながら、楽しく作品を作る様子が見られました。

※実際の交流の様子は、動画の34分40秒〜見ていただけます。

そして2回目の交流を前に、この3ヶ月のハイライトといえるような、できごとがありました。

1回目の活動を、どのように2回目に接続すればよいのか。「アート×ICT」をテーマに、どのように展開していけばよいのか、なかなかよい解決案が出なかった私たち。そこで伊佐中央幼稚園の作本先生が「こういうときは、子どもたちに聞いてみましょう」と言ってくださいました。

そこで、2園でそれぞれサークルタイムを実施。伊佐中央幼稚園では、子どもたちに次回はどんなことをしたいか聞き、福島わかば幼稚園ではプロジェクターで絵を投影し、いろいろな実験をしながら次回の活動をどうするか一緒に考えたそうです。

※伊佐中央幼稚園さんのサークルタイムの様子は、動画の44分10秒〜見ていただけます。

そして、それぞれのサークルタイムの結果をもちより、「オンライン子ども会議」を開催。「3歳さんだからまだ会議なんてできないだろう」ではなく、子どもたちの力を心の底から信じて、「まずは一緒にやってみる!」という先生方の思いがとてもよく表れていた時間でした。子どもたちも、以前に比べたらリラックスした表情で相手のお話を聞けるようになってきていました。

「子ども会議」の結果、無理して同じことをするのではなく、zoomでつなぎながらも、それぞれの園で子どもたちがやりたいことをやりましょう、という結論に。「面白い交流」ではなく「子どもたちのやりたいこと」を大切にする保育を目指しましょう、という先生方のお言葉に、「子ども主体」とはどういうことかを、改めて実感しました。

そして2回目の交流の日。この日は、子どもたちが積極的にコミュニケーションを取り合う素敵な姿が見られました。1回目から考えると、とても大きな変化です。お互いをとても身近に感じていることがよくわかります。

伊佐中央と福島わかばの先生同士の絆もどんどん深まり、遠隔地でありながらも2人の先生でひとつの保育をつくりあげている様子に感動してしまいました。

※動画の49分30秒〜、実際の様子を見ていただけます。

3ヶ月にわたる交流を終え、先生からはこんな感想が出ました。

・(福島わかば 3歳担任 渡辺先生)

今回のオンラインの交流によって、子どもたちないろいろな影響を受けていることを感じています。例えば給食で山口県の食べ物を食べたときに、いつもはあまり食べない子たちがほぼ完食したり、2回目の交流の2日前に大きな台風が来たときは、山口県をとても心配していたり。

自分たちと同じ年齢の子が他のところにもいる。遠く離れたところでも、同じように同じことをして楽しんでいるお友達がいるんだというのを、子どもたち自身が感じてくれたことが嬉しかったです。今でも伊佐中央のはな組さんたちに、とても会いたがっています。子どもたちがICTに触れることの意味を私自身もすごく学ばされました。

・(伊佐中央 3歳担任 岡村先生)

とてもシャイでなかなか発表できない子が、最後に福島わかばのお友達に向けてひとりでお話しできました。初めて自分の言葉で伝えることができてとても自信がついたのか、それ以降、クラスのサークルタイムでもお話ができるようになりました。たくさんの人を前にすると緊張して言えなくても、オンラインという手段を得ることで、ハードルを超えられることもあるんだな、というのを今回感じました。「アナログな体験の方が価値がある。ICTは面白いだけ、便利なだけ」と思われがちですが、ICTは決してそういう面だけではありません。子どもたちにひとつの大きなきっかけを与えてくれる、そんな力があると知ったことが一番大きな収穫でした。

・(福島わかば 美術講師 草野先生)

3ヶ月間、いろいろと試行錯誤してきましたが、最終的に気づかされたことはとてもシンプルなことだったなと思っています。それは、「まず子どもに聞いてみる」ということです。わかっているつもりでいましたが、途中でできなくなっている自分に改めて気づき、そこがすごく大きな学びでした。最初は「オンラインの交流はリアリティがないのでは?」と思っていましたが、人と人との信頼関係があって、ちゃんと目の前の子どもの姿を見ていれば、オンラインの交流でもしっかりと相手を感じられるということもわかりました。アートが介在することで単なるコミュニケーションよりは楽しめたと思いますし、すごくよい体験になりました。

・(伊佐中央 教務主任 作本先生)

正解がないアートを通した交流、そこにさらにICTが入ってくるっていうが今回の交流の成功要因だったのではないかと思います。山口と福島はすごく離れていますが、すごく近くに感じられました。

「ちょっと子どもたちの意見聞いてみませんか?」っていうのは実はすごく勇気のいることでした。先生たちがここまで子どもたちのために一生懸命にいろんなことを考えてくれていたので。でもやっぱり実際に交流するのは子どもたちだと思って、ちょっと勇気を出して伝えてみたら、皆さん本当に快く受け入れてくださって。だからこそ、そこからまた面白いことができたのではないかと思います。子どもたちは今もまだ福島わかばのうめ組さんたちをとても身近に感じています。これからも交流を続けていきたいです。

【山崎先生からの講評】(1時間7分52秒〜)

最後に山崎先生から、子どもたちの「造形遊び」で大切にすべきことについてお話しいただきました。

・「幼稚園教育要領」を改めて読み直してみましょう。

長年内容を練られてきただけあり、「幼稚園教育要領」にはやはりいいことが書いてある、と山崎先生。幼児教育では「感じたことや考えたことを自分なりに表現する」。つまり、子どもたちが主体的に見たり感じ取ったりすることがとても重要です。

「普段、園では先生が子どもたちにいろいろなことを教えているかと思います。子どもは教えればできるようになる、しかし『教えることで奪うこともある』ということもちょっとおさえておくとよいのではないでしょうか」と語ってくれました。

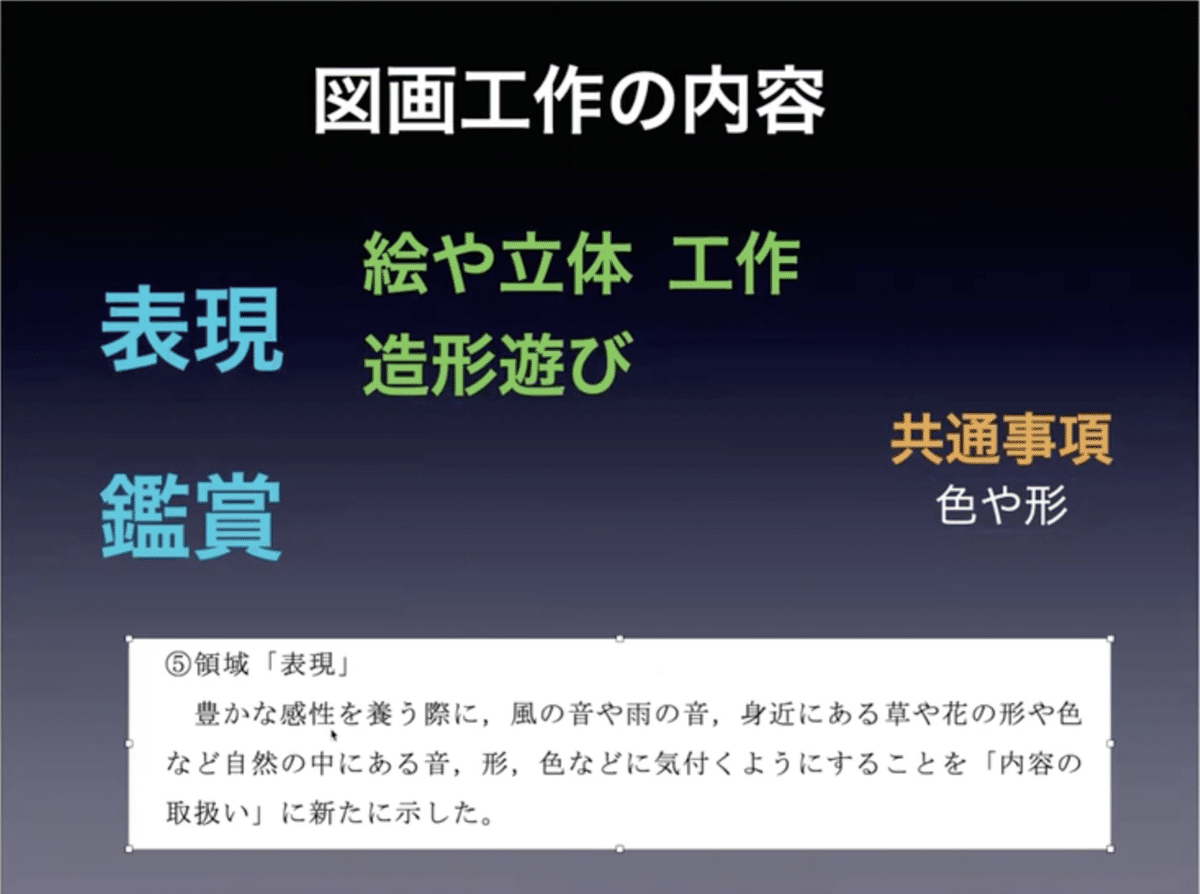

・小学校の指導要領を知っておくと、幼児期だからこそできることが見えてくる。「小学校の教科には造形遊びというものがあるということを意識しておくといいですね」と山崎先生。もうひとつ共通事項というものがあり、小学校の図画工作や造形遊びの中では、いつでも常に共通して色や形について勉強しています。

「幼児教育でも色や形に触れることが多いかと思いますが、『小学校できないようなことを、遊びのなかで思う存分やる!』そんな立場で保育を考えるとよいのではないか」とアドバイスいただきました。

こちらは、小学校の図画工作の教科書です。園にも1冊置いて参考にするとよいのでは、ということでした(予備校的な意味ではなく、小学校ではできないことを考えるために参考にしましょう、ということです)

今回の交流でもあったように、「子どもに聞く」というスタンスはとても大切だ、と語る山崎先生。「それこそが幼児教育の魅力だ」と語ります。

「子ども一人ひとりの興味関心に応じていろいろなことができるのが幼児教育なので、ぜひぜひ小学校の先生が羨ましくなることやってほしい」とお話ししてくださいました。

ほかにも山崎先生は美術教育・幼児教育について、たくさんのことを語ってくださっています。ぜひ動画をご覧ください!

「きっつ」は沖縄から北海道まで、全国の園さんに導入されています。ほかにも交流保育を実施されている導入園さんもいらっしゃいます。交流にご興味のある同入園さんは、ぜひ担当のナビゲーター、もしくは osawa@smarteducation.jp までご連絡ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?