〈セミナーレポート〉第5回大豆生田先生と考える「こどもの道具」としてのICT

スマートエデュケーション大澤です。

2024年2月13日(木)に開催した「大豆生田先生と考える『子どもの道具』としてのICT」セミナーのレポートをお届けします。

今回、弊社の設定ミスにより、ウェビナーの視聴にZoomアカウントが必要となってしまいました。お忙しいなかお時間を作っていただきながら、視聴ができなかった参加者の皆さまもいらっしゃったかと思います。誠に申し訳ございませんでした。改めてお詫び申しあげます。

今年の2月から開催してきたセミナーシリーズも今回が最終回。

再度「きほんの『き』」に立ち帰り、

・ICTを道具として使うってどういうこと?

・保育に取り入れやすい事例はどんなもの?

・子どもの遊びの中でうまく活用していくには、どんなことに気をつけたらいい?

などについて、大豆生田先生や登壇園さんとともに考えてみました。

※ セミナー動画はこちらからご覧いただけます。

動画を見て、アンケートにお答えくださった方に

ICT活用事例やQ&A集をまとめた資料「こどもの遊びを豊かにするICT活用 『キホンのキ』を考えるをお送りいたします。

園での研修や語り合いに、ぜひご活用ください。

アンケートはこちら。

※以下、当日のセミナーレポートです。

KitSプロジェクトの趣旨説明(2分58秒〜)

最初にスマートエデュケーション代表の池谷から本プロジェクトの趣旨をお話しいたしました。

========================================================

2023年2月から5回シリーズで開催してきた本セミナーも今回が最終回となりました。登降園管理や保護者との連絡などにICTを活用する園は増えていますが、本セミナーがテーマとしているのは「子どもの遊び」の中で活用するICTです。

毎回、ICT導入園さんに事例をご紹介いただき、大豆生田先生にも助言をいただきながら、子どもの興味関心をベースとした「道具」としてのICT活用について考えてきました。

本セミナーには養成校の先生方にもたくさんご参加いただいています。新しい時代の保育を担う若い保育者たちに、ICTという新しい道具の可能性を感じていただきたい。デジタルネイティブ世代の保育者にとって、ICTも保育のひとつの手段になる、その価値を知っていただきたい、というのも本セミナーの目的です。

今回は、ICTを導入したばかりの園さんがどのようにICT活用を発展させてきたのか。そこに注目していただきたいと思います。

========================================================

事例紹介① 鹿児島県 川内すわこども園SECOND(11分50秒〜)

最初に園長の帯田先生から、園の概要をご紹介いただきました。

川内すわこども園SECONDは2020年4月に開園しました。大きな特徴は園舎の設計です。「◯組のお部屋」というしばりがなく、オープンな空間にいろいろなゾーンを設けており、登園した瞬間から子どもたちは、自分の好きな空間で遊びこむという過ごし方をしています。

もう一つの大きな特徴は、「まち探検」という活動です。晴れた日の午前中は、子どもたちはほとんど外に出かけて行くそうです。町全体を園庭とみなし、いろんな人と関わったり、いろんな場所に行ったりすることが、この「まち探検」のねらいです。子どもたちはさまざまなことを身体で感じ、興味関心を広げています。

川内すわこども園SECONDさんでは、3〜5歳児は「プロジェクト保育」を実施していますが、この「まち探検」がプロジェクト活動の原動力となっているということでした。

開園当初からICTありきの空間づくりをしていて、先生方の業務のデジタル化はもちろん、いろいろなところに大型スクリーンやプロジェクターが備えつけられていたり、移動式のモニターがあったりなど、保育環境にも積極的にデジタルツールを活用されています。

子どもの遊びにICTを本格導入することになったのは2023年4月。

「導入にあたっては、職員同士でその目的や子どもの遊びへの取り入れ方について、徹底的に話し合いをした」帯田先生は語ります。

子どもたちにとっては原体験・アナログの体験が最も重要な基盤。そこを外すことなく、遊びの発展にうまくICTを活用できるのであれば取り入れようという方針で取り組まれています。

「アナログ体験は大切ですが、これからの時代を考えながら保育もどんどんアップデートしていくことがすごく大事なんじゃないかなと思う」と帯田先生はお話されました。

続いて、先生方から2つのプロジェクトをご紹介いただきました。

・「ぼくらのマップ」プロジェクト

1年を通して子どもたちが地域を探求する「まち探検」。そこから生まれたプロジェクトです。現在、4、5歳児が共同で卒園制作となるマップ作りをしているそうです。

プロジェクトでは主に、まち探検に行く前の行く前の話し合いや、帰ってきてからの振り返りの場面でICTを活用しています。

どこに行けば何に出会えるかな。その場所に行くためにはどこを通ればいいかな。危険な場所はないかな。そんな疑問が生まれた時はGoogleマップやGoogleアースを活用しているそうです。

また、外で見つけた面白いものや気になるものをカメラで撮影し、これまでの学びを可視化、共有しています。「子どもたちの目線で撮る写真なので、とても良い表情をしていたり、子どもたちの好きな風景がよくわかったりするので、私自身も振り返りの時間がとても楽しみです」と先生。まち探検の中で、社会生活との関わりも身に付いていると感じているそうです。

そして、今、子どもたちは1年間の集大成としてマップ作りに取り組んでいます。「大きな紙に園の周辺の地図を書いて、これまでに出会った多くのものを紹介しよう!」「そして下のクラスのお友達に教えてあげよう!」と子どもたちが考えたプロジェクトだそうです。

子どもたちの感動体験からどんな地図が生まれるのか、ワクワクしているという先生。マップにもICTを活用する予定だそうです。例えばビデオ通話や録音機能などを使って、子供たちが出会った面白いものや気になるものを映像や音で紹介。それをマップ上にQRコードにして地図上に表示します。

QRコードをスマホやタブレットで読み取ることで、映像を見たり、子どもたちの声を聞いたりすることができるような地図になりそう、とのことでした。

「とにかく自分たちの住んでいるまちに興味関心を持ってもらいたい。そして自分たちの住んでいる街を好きになってもらいたい」そんな思いから始まったプロジェクト活動。地図が完成したら、またぜひどこかで紹介していただきたいです!

・「ぼくたちの宇宙」プロジェクト

「ぼくたちの宇宙」プロジェクトは、虫への探究心が宇宙への関心にまでつながっているというプロジェクトです。

まち探検中に見つけた虫に興味を持った子どもたち。図鑑やインターネットで調べるだけではなく、生き物を絵に描いたり、公園で見つけた落ち葉で生き物を作ったりして楽しんでいました。そんななか、黄色や赤の落ち葉で作った生き物が「宇宙人に見える!」というひとりの子どもの声をきっかけに、宇宙人作りが始まりました。

完成した宇宙人を見て、「今度は声をつけてみたい!」という子どもたち。そこで録音アプリを使って声を入れることにしました。

ここから張り子の惑星づくりが始まったりと、現在このプロジェクト活動では、子どもたちの想像力を生かしながら、活動がどんどん発展しています。子どもたちの創造力にICTを掛け合わせることで、より具体的なイメージがわいたり、また別の表現につなげたりすることができ、異年齢でアイディアを出しながら出し合いながら楽しむ姿が見られているそうです。

「お友達同士で協力したり、自分たちのイメージしたものを相手に伝えるために発表することの楽しさも感じる姿が見られている」という先生。

マップ作りプロジェクトの中でも、宇宙人がいるところを書いてみたいという声も出てきており、プロジェクト同士の交流も発展していくかもしれないなと期待しているそうです。

こちらのプロジェクトも、年度末までにどのような発展をするのかとても楽しみです。

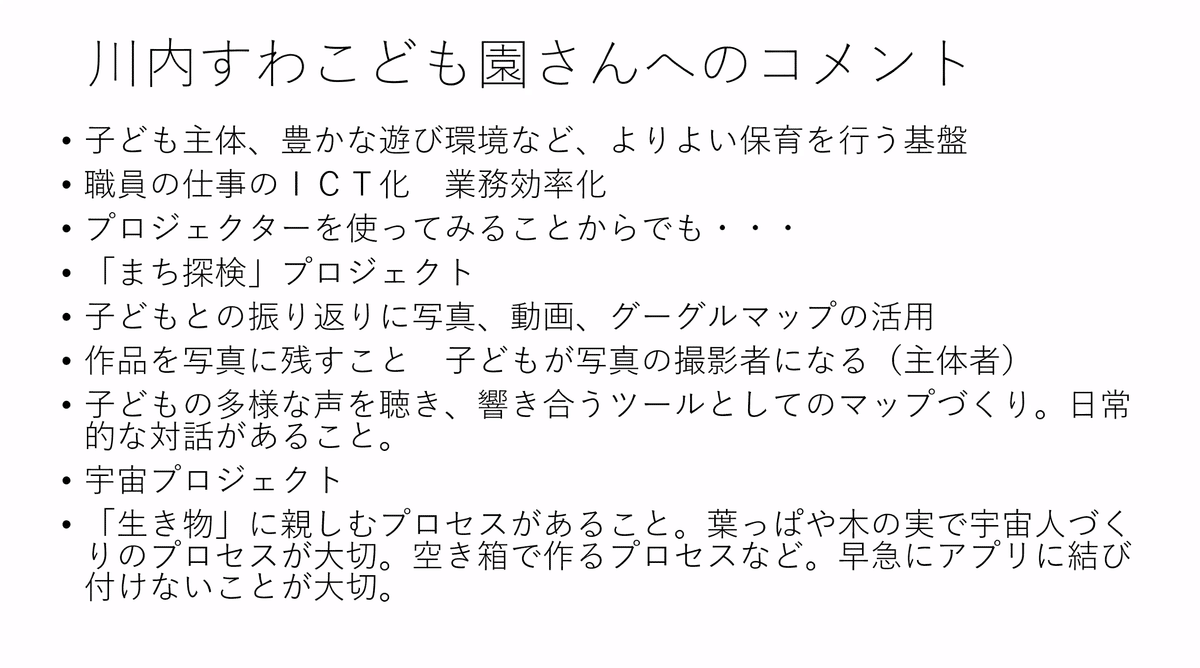

大豆生田先生講評 (42分00秒〜)

川内すわこども園SECONDさんの事例に対し、大豆生田先生からは次のようなコメントをいただきました。

=================================

最初に園長先生がお話しされたように、豊かな遊び環境やしっかりとした原体験が保育の基盤にあることがとても素晴らしいです。

ICTを使うにあたっては、まず大人がその道具に十分親しんでいることも大事。プロジェクターの活用から始めるというのも良い方法です。

まち探検のプロジェクトで、子どもとの振り返りに写真・動画・Googleマップなどを活用するのもとてもいいです。どの園さんでも気軽にやったらいいのに!と思うぐらいとても有効だなと思いながら聞かせていただきました。

子どもが自分で作ったものを残しておきたいという思いから写真の撮影者になる。写真撮影は当たり前の時代ですが、子どもたちが記録に残しながら、次の遊びにつなげたり、他のお友達と共有したりする主体者になることも大事だなと思いました。

宇宙プロジェクトは生き物への関心から始まりましたが、とても大事だと思うのは、生き物を子どもたちが体で表現していたり、葉っぱや木の実を取ってきて作ってみたりなど、体験がベースになっていることです。

子どもたちが生き物に親しむなかでは、触ってみたり、手作業で作ってみたりというプロセスがとても大切なので、図鑑やICTを出すタイミングがとても重要です。すぐ検索、検索となってしまわないように、どう活用していくかということを考えていくことが大切です。

=================================

事例紹介② 鹿児島県 吉田南幼稚園(46分50秒〜)

吉田南幼稚園の最大の魅力は、自然豊かな環境。子どもたちは生き物や自然が大好きで、毎日たくさんの命との関わりながら遊んでいます。また、園庭から歩いて5分ほどの場所にプレイランドがあり、夏には田んぼカヤックや泥んこ遊び、秋にはどんぐりなどの自然物を拾いに散歩に出かけるなど、生き物や自然が大好きな子どもたちにとって、とても魅力的な環境です。

吉田南幼稚園では2023年4月から、子どもたちの遊びにICTを導入しています。今回は年長〜年少クラスの担任の先生が、導入時の戸惑いやICTを活用した保育事例などについて、座談会形式で発表してくださいました。

園でタブレットを導入することになった時には、「どのように保育に取り入れるのか」「どのように子どもたちに渡すのか」という不安の方が大きかったという先生方。ただ、ICTの研修で実際にタブレットやアプリに触れることができて、先生自身がとても楽しかったので、子どもたちと一緒に楽しみたい!という思いも生まれてきました。

年少クラスでは春の野菜を植えた際にお野菜当番を作りました。子どもたちが積極的に水をあげる姿があり、愛着をもって育てている様子だったので、タブレットを渡して、1人ずつ野菜の育ちをカメラで撮るようにしたそうです。

そのほか、制作活動を行った際に自分たちが作った作品にアプリで音を入れてみたり、映画館ごっこの遊びの中でアプリを使って映画を作ったりと、先生と子どもたちが一緒に使うことで、クリエイティブな遊びが展開していったそうです。

ICTの活用が広がったきっかけが、マインドマップでした。今年度から週案の形式がマインドマップに変わり、子どもたちの興味関心や遊びを拾いやすくなり、その中で必要な環境構成を考えて記入することができるようになっていったそうです。その中でICTも一つの環境として書きこむことが、増えていきました。

年長の担任の先生がICTを活用してよかったなと思った瞬間は「絵を書くことに抵抗があった子どもがアプリを使うことで、自由に、抵抗感なく絵を描く姿をみれたこと」

今、各クラス環境整備力を入れてるという吉田南幼稚園の先生方。子どもたちが作った作品の飾り方や子どもたちの遊びが広がるような写真掲示など、いろいろな工夫をしているそうです。ICTも一つの道具なので、今まで通り、この遊びにこういうアプリが使えるなと感じた時に、子どもたちに提案することで遊びが広がるように、またICTの正しい使い方も同時に学べるように使っていきたいというお話で、座談会を締め括ってくださいました。

大豆生田先生講評 (1時間5分00秒〜)

=====================================================

豊かな自然や全身で自然に関わることができる環境がベースにあることが素晴らしいです。ICT活用に関して先生たちの当初の戸惑いや、それをどう克服されていったかなど、私も学ばせていただきました。1人の子が楽しそうにICTを使うことで、他にも広がっていく。これは先生たちも同じですね。

インターフォン遊びの中で数字に興味を持ちはじめた子がいたということですが、興味がない、あるいは苦手な子が、ICTやデジタルを活用することで手を出しやすくなるということが、結構あります。そこはすごく効果的かなと思います。

また、映画作りのプロセスの中で使うというのも、とても良かったと思います。みなさん、保育の中でお話作りの活動をされていますか。語彙力や想像力を培ううえで、お話を豊かに作る経験はとても大事です。お友達とやり取りをしながら、かなり語彙を使うことにもなります。何度もお伝えしていますが、いきなり全てICTではなく手を使うということが大切です。デジタル機器が廃材と並行して置かれている、逆に言うと廃材がデジタルに負けないことが大事だと思います。

マインドマップのお話もとてもよかったです。ウェブマップと呼ぶこともありますが、記録でもあり計画でもあって有効です。子どもの興味関心を真ん中にICT機器がどう関わるかってことを考えるうえでも、とても良いと思います。

大豆生田先生に聞く「子どもの道具としてのICT」

キホンの「キ」 (1時間11分00秒〜)

昨年2月から5回にわたって開催してきました本セミナー。これまでのセミナーで大豆生田先生と一緒に学んできた「子どもの道具としてのICT」の総まとめをQ&A形式でお話ししました。ここでは、大豆生田先生のお話の概要だけまとめます。詳細はぜひ動画をご覧ください!

セミナーアンケートにお答えくださった方には、Q&Aをまとめた資料も差し上げます。ぜひ資料を見ながら、ゆっくりとICTについて考えてみてください。

Q1:園の遊びにICTを取り入れると、どんないいことがある?

A:子ども時代は五感を通した、身体的な体験が重要。だからと言って、アナログかデジタルかの二項対立ではありません。デジタルを使うことで、よりその豊かな体験が深まるのであれば、道具の一つとして使用することも大切だと考えます。

ICTの可能性

・世界を広げる可能性:細部への関心(電子顕微鏡)、動きの可視化(タイムラプス)、音への関心(録音アプリ)等

・情報の共有や、表現の世界の拡大の可能性(カメラ、プロジェクター、画像編集アプリ等)

・多様な地域の人や世界など外部世界とのつながり(Zoom等のアプリ)

しかし、これらには注意が必要です。子どもが虫に興味があるからといって、すぐに図鑑やICTを出すことは、子どもが虫に触れ、探し、友達とおしゃべりし、といった本来の豊かな体験を損なう可能性があります。あくまでも、子どもの体験世界の豊かな拡張であることを考える必要があります。

Q:保育をICTに導入する際に、最初に何をすべき?

A:突然にICTを取り入れるのではなく、その前段階が重要です。

子ども主体の遊びが生まれる環境を作る、子どもの遊びを記録し語り合う風土を作るなど、園内で保育の質を高めていくような意識の共有が必要です。単なるトップダウンではなく、リーダー層のマネジメント力が求められます。

Q:ICTを使うこと不安が多く、導入に踏み切れません。ICTに苦手意識がある先生がいる場合、どうしたらよいか。

A:無理に導入する必要はありません。全員一斉導入ではなく、やってみたいと思う先生から始めるのもよいです。その先生の「面白い!」を真似したいという気持ちが広がっていくことを期待しながら、見守ることも大切です。

Q:子どもの生活や遊びとICTをどうつなげるか、イメージがわきません。コツはあるか?

A:子どもの遊びが発展し、ワクワクし始める保育が日常化することがまず基本です。遊びがもっと広がったり、深まったりするとよいな、という時に使えるツールの選択肢がアナログ、ICTを含めてたくさんあるといいですね。ただICTツールを使うこと自体が目的になってしまわないように注意する必要はあります。

Q:タブレットばかりに夢中になってしまう子が心配。遊びを止めるのか、そのまま見守るべきか。

A:遊びがワクワクするような保育が日常化していないと、他に面白いことがないから、手っ取り早く、刺激の強いタブレットに頼ってしまう可能性があります。これは避けたいです。ただし、大人から見ると適切ではないように見えても、その子にとっては意味があることかもしれません。そのあたりの見極めもしながら。子どもがタブレットとかかわる姿を見ることも大切です。

Q:タブレットに興味を示さない子をどのように巻き込めばいいのか。放っておいてよいのか。

A:ICTだけではなく個々の興味は違うもの。無理に巻き込む必要はありません。他の子が面白く使っていれば、その子も気になるかもしれません。あまり、「ねば」「べき」で考えない方がよいです。

その他、0〜2歳児でのICT活用方法や、保育者として子どものICT活用をどこまで許容すべきか?など興味深いトピックがいろいろありました。ぜひ動画をご覧ください!

参加者からの質問

セミナーにご参加いただいた方からも登壇園さんにチャットでご質問をいただきました。

川内すわこどもえんSECONDさんへの質問

Q:先生方にスマホなど1台ずつ割り当てているとのことですが、対象は全職員でしょうか。パートも含まれますか?

A:正規職員のみが対象です。正規職員にはスマホ・タブレット・PCを貸与しています。

Q:朝、登園してからの保育の流れが知りたいです。当園では、朝は合同保育→担任がそろった頃に片付けをして各クラス朝の会をし、今日の活動を伝え、主活動に移るという流れなのですが、子ども主体の保育活動に移る毎日の流れを教えてほしいです。

A:何時から何をするという決まりごとはありません。朝登園したら、そのまま好きな場所に行って自由に遊びます。朝の会(サークルタイム)はプロジェクトごとに行っています。朝の会を何時にやるかも、担当の保育士が決めます。

一方で3〜5歳児が全員集まって朝の会をすることもあります。それも先生に任されています。

Q:たくさんの台数のスマホがあると思うのですが、それぞれのスマホで撮影した写真はどのようにデータ管理・分け方をしているのでしょうか。

A:クラウドで管理しています。写真をたくさん撮るので、園全体だと1ヶ月で2万~3万枚になります。クラスごとにフォルダを分けているので、iPadを使って担任が撮った写真をフォルダに入れています。毎日やっていますが、5分程度の作業です。撮った写真はドキュメンテーションなどに使っています。

Q:プロジェクトがはじまると、毎日欠かさずプロジェクト活動を行うのでしょうか。宇宙プロジェクトはどのくらいの期間行っていますか?

A:宇宙プロジェクトは7ヶ月くらいやっているかなと思います。あなたは宇宙グループだから毎日これをしなさい、と大人が決めることは一切ありません。毎日活動する子もいれば、出たり入ったりすることもあります。

遊びが盛り上がってくると勝手にグループが出来上がって、それがプロジェクトにつながっていくことが多いです。保育士は子どもの遊びを見ながら、環境構成を考えたり、興味を広げたりする手助けをしています。子ども主体であり先生主体の共同主体の保育を実践しているので、大人と子どもが一緒に考えながらプロジェクトを行っています。

★ アンケートのお願い

本セミナーの録画を見てアンケートにお答えくださった方に、

・これまでのセミナーで発表された保育実践事例と大豆生田先生の講評

・上手にICTを取り入れるポイント

などをまとめた「ICTを活用した保育事例集」をお送りいたします。

園での研修や語り合いに、ぜひご活用ください。

皆さまからのご意見を次回以降のセミナー企画にいかして参りたいと思います。ご意見・ご感想をいただけますと幸いです。

● お知らせ

LINE公式アカウントを開設しました。

「子どもの遊びをつなげ・広げるICT」をテーマに、保育事例やセミナーレポート、公開保育動画などのさまざまな情報を発信中です。

ぜひご活用ください!

お友達登録はこちら↓から。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?