Talk2 飯田圭さん「企画者の視点」イベントレポート/スタディーグループinみなとまちトークイベント

私たちは“まちづくりってどんなん?!実戦で学ぶまちの楽しみ方”をキャッチコピーに名古屋市港区にて「スタディーグループinみなとまち」という、実践しながらまちづくりを学ぶための場を開いています。

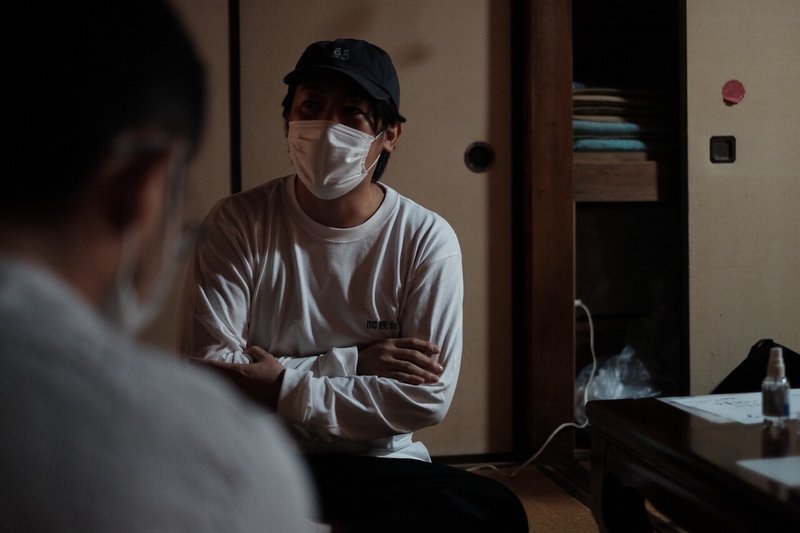

それぞれのテーマを深掘りしていく中で、今回は他のエリアで実際に活躍される荒井慶悟さんと、飯田圭さんの2名をトークゲストに迎え、それぞれの活動内容や街への関わり方、その視点を伺いました。

この記事では、飯田圭さんによるトーク「企画者の視点」についてまとめたものです。

飯田 圭/『Okazaki Micro Hotel ANGLE』オーナー

1989年生まれ、岡崎市在中。2020年6月に「ぼくらの“アングル”をきっかけに、岡崎のまちを捉えるマイクロホテル」というコンセプトで、まちの日常と訪れる人を繋ぐOkazaki Micro Hotel ANGLEオープン。地方銀行勤務の後、山梨から4年前に岡崎市へ移住。コワーキングスペース『Camping Office osoto』の立ち上げ・運営なども担当。WEB:https://okazaki-angle.com

地方銀行への現実と理想のギャップと、地域活動への参加まで

飯田圭さんは山梨県出身のサッカー選手になることを夢見たサッカー少年だった。大学もサッカーで進学するが、たまたま大学で学んだまちづくりに興味を持ちはじめ、「地元で何かやりたいという企業をサポートしたい!」と思い、山梨県の地方銀行にUターン就職した。

しかし、強い情熱を持って就職したがゆえに、組織のあり方や考え方に衝撃を受け、現実と理想のギャップにモヤモヤが募りはじめ、周りに情熱を伝えるも取り合ってもらえず、2日目で辞めたくなる。

このままではいけない!と地元の活動に参加し始めることになる。

その中で出会ったのが、地元の商店街を舞台にアートで地域を盛り上げようとする団体。

参加したアートイベントから多くを学び、銀行よりも近くでまちの方と触れ合うことができた。

モヤモヤ系男子代表としてテレビに取り上げられて…

モヤモヤ系男子としてNHKの「U-29」という番組で取り上げられた。

その時代に初めて企画した地域をテーマにしたトークイベントのゲストとして呼んだのが荒井慶悟さんで、結果的にすごく良いものとなった。

しかし、仕事とプライベートでの活動の振り幅がが大きく、モヤモヤがさらに大きくなる。

活動の中で、自身と同い年の人が空き家を改装してシェアハウスやゲストハウスを作ったりしていて、それを手伝う場面もあり、なんだか勝手にライバル意識が芽生える。

「じぶんは若者がもっと集まるイベントをやりたい!」と、活動をする中で色んな価値観や働き方に出会って、何よりも楽しいと思い、もっと公私を混同していきたいと思い、いよいよ銀行員を辞めることを決意。

愛知県岡崎市にある岡崎ビジネスサポートセンターへ就職することになる。

事業をしたことがないのに、事業支援をするのは無責任かもしれない

山梨県から愛知県へ。県を跨ぎ、転職した先の岡崎ビジネスサポートセンターだが、「支援する立場だが、自分で事業をしたことがないため、無責任だなと感じ、いきなり支援よりはまずは自分でも何かやってみたい!」と思い、働き始めて、1年間で辞めることになる。

何かやりたい!と思ってからは、色んな方のお店へ行ってみたり、活動に参加してみたりした。そうしているうちに、ハードとしての場所があると人を呼びやすいと感じ、場所を作り、「自分と同世代の人を呼んで面白いことをしたい!」と考えるように。

「山梨県から愛知県へ移住してきたこともあり、友人が少ない、まずは色んな人に会いたい!」ということと自分自身は本が好きということから、誰でも一日本屋になれるという企画「一箱古本市」を実施。岡崎の通りをもっと活用しましょうという社会実験の一つでもある。また、公共空間の活用として自身の結婚式を乙川で実施。市役所から大変喜ばれる。

そうやって岡崎市のまちの方や市役所、企業と関わっていくうちに、「自身がその地域出身でないからこそ客観的に地域を見ることができる。住んでみて深掘りしてみるといいものばかり。地域の人はそこが日常になっているからもう気づかないことも自分は気づける。」と考えるように。

「自分の視点、外から来たというところを表現しようと思ったら、「宿」という答えになった。宿って、その地域の入り口になるところだから、ビジネスホテルもいいけど、もっとコアな日常的に面白い情報を伝えるとまちのファンが増えて、そこで何かやりたいという人が増えると、自分の暮らしも豊かになるのではないかと思い、宿をやるという答えに行き着いた。そのタイミングで岡崎市がリノベーションスクールという空き家を改装してビジネスを考えるという企画があり、それに参加したのもきっかけのひとつである。」と、飯田さんは言う。

そこから物件の問題があったり、人員の問題があったり、なかなかに難航し、宿を始めるまでに2年かかる。

最終的に決まった物件は元々1階がカメラ屋で、2階、3階は住居だったビル。

現在は、そのビルを改装し、「Okazaki Micro Hotel ANGLE」という名前でマイクロホテルを運営している。

ANGLEという名前にしたのは、カメラや、外からの視点といった文脈を取り入れたかったため。

ANGLEという名前、カメラというところから考えたコンセプト

「岡崎に来た頃から軸は変わらず、“仲間を増やしたい”、“自分の暮らしを楽しくするために能動的に街に関わる人を増やす”ということ。ここに付随することを、宿を通して実現できればと思っている。」

カメラという点と、自身の目標から考えたのは、「暮らし感光」「地域内外の間(あわい)」「写真」という3つの軸。

・暮らし感光

暮らしと観光は逆説的だが、自身の岡崎での暮らしを観光コンテンツにしようということ。

オズマガジンという媒体があり、その編集者と話す中で「非日常というのを旅で求めることが多かったが、コロナ禍によりキラキラしたものというよりちょっとほっとするものを求めることが増えた。自身の日常と異なる日常を楽しみに行くことも観光になるのでは?」というものがあり、自身としても“非”日常ではなく、“異”日常というのを“暮らし感光”という言葉に言い換えて大切にしている。

映えるものいいけど、時間をかさねないとできない味わいや唯一無二性も人にとっては好まれものであるし、そこでしかできないことになるので、これからの時代はそれが求められる。

・地域内外の間(あわい)

ANGLEでは暮らし感光案内をしていて、その一環で体験ツアーも実施している。

例えば、岡崎市にある乙川をくだる船で地域の料理人に協力いただき、船で地元の料理などを食べながら川を下ることや、200年続くお茶屋さんの、地域に伝わるお茶の製法を学ぶワークショップ、飯田さんと岡崎を散歩するツアーなど。

さまざまな取り組みで地域の方と、地域の外から来られる方の間を繋げている。

飯田さんは岡崎の好きなところのひとつに「こっちだようへい」というキャラクターが書かれた看板、と言う。かなりマニアックである。笑

・写真

地域内の人が撮る写真と外から来たフォトグラファーが撮る写真「岡崎カメラ」という企画があり、岡崎に関わる、20〜30代の方々で形成されているチームが暮らしを撮って発信している。

ANGLEが元々カメラ屋ということもあり、そこと連携しながらANGLEだけでなく岡崎市街でも写真展を実施している。

写真を撮ることで地域でのコミュニケーションがうまれる。

外から来たフォトグラファーは地域外の視点からまちの新しい魅力を見つけてくれる。

「こういったコンセプト、軸があるからこそ、企画がしやすいのかもしれないですね。」と話を聞いていた荒井さんが頷きながら言った。

企画のこと

飯田さんが企画を始めるときの順番は、

①軸を決める、探し出す

②目的を決める

③巻き込む人・呼ぶ人を決める

④手段を決める

「逆パターンもよくあるよね?!上からの指示でズドーンッと、手段を決めて…とか」と荒井さんが言った。

「逆パターンもよくあるが、手段が目的化するのは良くないと思っていて、持続化するためには本質的に考えることが大事だと思う。」と、飯田さん。

特に意識していることとして、ゼロからイチを作ることは難しいため、何かと何かの組み合わせ、編集をするようにしているとのこと。

何かを組み合わせたり、誰かと協力しあうだとか、そういうことで今までにもあったようなものに新しさを生み出していく。「主体的な熱量と客観的な編集」が大切である。

宿をやりたいという思いがあって、手を挙げたから周りが協力してくれる。ただ、その熱量だけで視野が狭まることもあるため、客観的な視点を持って冷静に判断をするように気をつけている。そのため、何かやるときは本質を考え、本当にそれは必要なのか、深く考えること多いとのこと。

「自分が楽しいか、周りは心地よいか。自分は楽しいけど、周りに迷惑をかけていたら、結果的に自分が暮らしづらくなってしまう。」

感光を使っている理由。

最後に飯田さんは、観光ではなく、感光と言う言葉を使う理由を、

「カメラ用語で光に触れることによってフィルムが化学変化してちょっと写り方が変わるという現象がある。僕らの案内でその人の視点が変わってこの地域が変わると良いと思い、この言葉を使っている。」

飯田圭さんのお話を聞いて

自己紹介が遅れましたが、スタディーグループ in みなとまちの運営メンバーの小田です。銭湯とお酒が好きな28歳です!

今回、飯田さんのトーク「企画者の視点」を聴いて感じたこと、考えたこと。

飯田さんはNHKに取り上げられるほど、自他ともに認めるモヤモヤ系男子。

お話を聴いていると飯田さんは情熱に溢れ、毎回自身の情熱(理想)と現実との間の摩擦によりモヤモヤしていることが多い。情熱を持ち、うまくいかないと感じた時にモヤモヤし、それでも理想の実現に向かって考え、行動をし続けて今がある。

今回のトークの中で「◯◯がしたい!と思って」という言葉は何回出てきたのだろう。

飯田さんのトークを聴いていて、企画というものの根幹にはやはり何かをやりたい!という人の情熱があり、それをうまくまとめ、素晴らしいものに昇華するために冷静で客観的に編集する視点、いわゆるコンセプトや軸が必要になるのだと感じた。

私は、前職でアパレル販売をしており、並行して2018年8月から名古屋市港区にある港まちの社交場NUCO(ニューシーオー)にてお手伝いを始めた。地域に入り、コーヒーを淹れながら港内外の方と関わる中でコミュニティーや自身のルーツについて考えるようになった。そして、2021年4月から港区のまちづくり団体で働き始めると同時に、同地域に引っ越し、街に実際に入って、関わりを増やしている。

そのため、飯田さんのお話を聴いていて共感するところが多かった。

特に最後に飯田さんがお話しした観光ではなく、感光と言う言葉を使う理由。

「カメラ用語で光に触れることによってフィルムが化学変化してちょっと写り方が変わるという現象がある。僕らの案内でその人の視点が変わってこの地域が変わると良いと思い、この言葉を使っている。」という言葉、私自身、地域外から来た方に港の良さ、港のおすすめのお店、お店でもなくスポットであったりを伝えながら、地域の印象を変えたいとしていることに繋がると感じた。70歳を超える地域の方と10〜20代の地域外の方が交わり、繋がりができていくのを間近でみていると。感動する場面が多い。

私自身、やりたい!という気持ちが先行して企画することも多いので、よりお店のキャラクターや方向性を考えながら、編集していくことをもっと学んで行けたらと感じた。

出身が豊田市で、岡崎市からは近く小さい頃から行くことはあったが、次は「Okazaki Micro Hotel ANGLE」に泊まって、また違った岡崎市を教えていただいてまちを巡りたいと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?