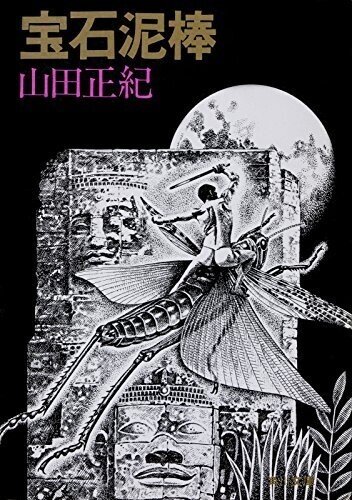

◆読書日記.《山田正紀『宝石泥棒』》

※本稿は某SNSに2021年12月14日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

山田正紀『宝石泥棒』読了。

90年代に行われた「オールタイム・ベストSF投票」では4位を獲得したと言われる山田正紀の代表的長編小説。

「ファンタジー」というジャンルさえもまだ認知度が低かった1980年という時期に刊行された、ファンタジー的なセンス・オブ・ワンダーの感覚が光る異世界的秘境幻想小説である。

<あらすじ>

幼い頃から生まれの地・マンドールを離れ、父に"甲虫の戦士"としてジャングルの中で育てられた少年ジロー。

彼は父が死ぬと故郷のマンドールに叔父を訪ねに行った。

その頃マンドールの街ではちょうど祭りの時期だった。

彼は祭りの喧騒の中、山車の上で踊っている娘に激しい恋心を抱く。それは彼の従妹・ランであった。

自分が恋をした少女が自分の従妹だと叔父に告げられたジローは絶望する。

この地では、従妹と情をかわすのは最強固なタブーとされていたからだった。

彼は叔父から罵倒され、家から追放された。それでも、彼は滾り返すようなランをへの熱い思いをあきらめきれずにいた。

ランはこの地の"神"としてあがめられる"意識と知性を持つ稲"「稲魂(クワン)」の神殿にいると聞いたジローは、彼女に会いに神殿に赴くが、そこでジローは神殿を守護する"三騎士"に行く手を阻まれてしまう。

失意のどん底にあったジローは、偶然その町で、以前ジャングルで顔を合わせた狂人(バム)という職業の男・チャクラと再会する事となった。

ジローはチャクラから、ジローと似たようにこの地では同じ仲間とは見做されないはぐれ者である女呪術師・ザルアーだったら何か良い知恵を与えてくれるはずだとアドバイスをする。

かくして、ジローはチャクラとザルアーの助けを借りて"三騎士"を撃退し、みごと神殿の中に進入する事に成功した。

だが、彼はランに会う事はできず代わりにこの地の神「稲魂(クワン)」から「かつて人々から"月"と呼ばれていた宝石」を取り戻したら、ランとの間を許しても良いという話を告げられる。

ジローは誓う。「俺は、この剣にかけて誓う。必ず"月(ムーン)"を奪い返して見せる、と……そして、この手にランを抱きしめてやるのだ」と。

――というお話。

<感想>

非常に独特なお話で、あらすじだけ眺めていると、まる東南アジアかどこかに伝わるいにしえの冒険神話や英雄譚のようでもある。

だが、この物語は三章構成になっていて、第一章は上にダイジェストに書いた東南アジア系の冒険譚であり、第二章はジローとチャクラ、ザルアーの三人連れの旅が始まりその旅先の国では、独特な異形の生き物たちが奇妙な生態系を作る古代中華ファンタジーのような世界観になる。

続く第三章ではまたジローたちは大きく移動し、アフリカのサハラ砂漠のような広漠とした砂と強烈な日光の干からびた世界を冒険する事となる。

そして、この第三章の最後には、「この世界の秘密」が明らかにされる事となる。

このようにジローたち三人は「月」と呼ばれる宝石を捜して様々な世界を訪ね歩く事となるのである。

彼らが訪ねる国ごとに、この小説の「世界観」は変化していく。ちょうど、三つの中編小説をまとめた長編といった趣だ。

しかし、この作品が凡百の和製ライト・ファンタジー小説と違うのは、この一見荒唐無稽にさえ思える様々な世界の裏には、科学知識の裏付けのあるアイデアが下地にあり、更にそれを民俗学的な知識がガッチリと支えている。

単なる想像力だけの産物ではないのである。……何故そういう知識が必要なのかと言えば、それがこの小説の最大の「トリック」だからなのだ。

この小説に出てくる「無限に増殖する不定形な生肉の生物(食べられる)」である「視肉(しにく)」というのは古代中国の怪談に出てくる妖怪だし、本書の表紙にも書かれた生き物「馬蝗(ばこう)」は、本来は馬の背中にとまったイナゴの事を言うそうだ。

確かに想像力豊かに書かれてはいるもののそれは完全なデタラメで書かれているのではなく、しっかりとした該博な知識に裏打ちされたイマジネーションなのである。

だから、最近の勉強不足のファンタジー作家には及びもつかないような世界観が出来上がっているのだ。

本書の解説で鏡明が「山田正紀は、世界を造り出す作家だ」と言っていたのもむべなるかなと思う。

この物語は、第一章、第二章、第三章、というそれぞれ違った三つの世界観を持った国々を巡る主人公らの物語であり、この三つの国々の世界観を更にもっと大きな枠組みの「世界」が包み込んでいる――それが、最終章で明かされる事で、これが「この世界の謎」を巡る冒険物語だったのだと分かるという構成を持っている。

だからこそ、本作はファンタジー的な世界観でありながらも、どうしようもなく「SF」的な物語だったのだ。

◆◆◆

山田正紀の作品は「サスペンスフルなストーリーが素晴らしく、大量の独創的なアイデアが素晴らしく、そしてオチがイマイチ」……という特徴がある、と揶揄される事があると聞く。

本書もどこか、デビュー作の『神狩り』の時のような尻切れトンボの「突如として打ち切られた連載マンガ」のような終わり方をしている。

が、ぼくは本書の終わり方は『神狩り』の時のような不満は覚えなかった。

山田正紀の、この何故かしばしば「尻切れトンボ」になってしまうクセは、石川賢のマンガの作風と似た感覚を覚えるのである。

石川賢も、例えば『虚無戦史MIROKU』であったり『魔獣戦線』であったり『極道兵器』であったり、あるいは代表作のゲッターロボ・サーガに至るまで、代表的な作品のことごとくが「未完」に近い尻切れトンボ的な終わり方をするのである。

ここまで尻切れトンボを繰り返すというのは、もはや「作劇に失敗している」などと言うレベルではなく、何かしらの意図があってそうしているとしか思えないほどなのだ。

石川賢がほとんどの作品を「尻切れトンボ」にするのは、おそらく「果てしなく広がっていく戦いのイメージ」が、彼の中にあるからなのだろう。

完結させ、世界観を綺麗にパッケージングして終わりたくないのではないか。

石川賢の中にあるのは、物語がもはや雑誌や単行本の紙面に収まり切れずに、永遠の彼方まで広がっていくイメージなのだと思う。

「ここで終わり」と物語を「途切れさせる」事をしたくなかったのではなかろうか。

山田正紀がしばしば尻切れトンボで終わらせるSF小説にも、ぼくは似たような感覚を覚えるのだ。

『神狩り』の時はさすがにどうかと思ったが、本作だけでなく、例えば同じ山田正紀の長編『チョウたちの時間』などにもこのような「無限に広がって行って永遠に完結しない物語」のイマジネーションを感じるのである。

『宝石泥棒』を読んでいて、山田正紀がこのような感覚を持っているというのは、ぼくの中ではほぼ確信に近くなった。

というのも、本書の物語に登場するキャラクターそのものが「神から与えられた枠組みに収まるのを良しとせず、自分たちの運命を自らの意思で切り開きたいと抗う人たち」ばかりだからだ。

主人公のジローは、マンドールの地に伝わる最も強固なタブーをぶち壊してでも従妹と添い遂げたいと抗う少年だった。

"狂人(バム)"チャクラは自ら言っているように「俺もこの世の中をぶち壊したくて仕方ない」という信条の人間で、だからこそジローとも「"神"に背いて、いとこと寝たいというあんたは、さしずめ俺の仲間というところだな……」という理由から彼と一緒に旅をする仲間になるのである。

また、本書の終盤で仲間になる、ジローと同じ"甲虫の戦士"ビンも、最終的に"神"の意図を粉々に壊してやりたいと考えるに至る事となる。

小説の世界から言えば「神」とは著者である山田正紀に外ならない。

山田正紀は、著者である自分の意思さえにも抗って、何とか「小説」という枠組みから逃れたがっている小説内の登場人物――というイメージに取りつかれているのではないだろうか。

そして、山田正紀自身も、自分の書いている作品を、そういった「普通の小説」という枠組みから何とかして逸脱させたいとあらゆる方法を使って足掻いている人なのではなかろうか?

――ぼくにはこの物語のラスト、主人公のジローが未知なる世界に向けて足を踏み出すために、扉を開けてその中に呑まれていく姿が、どこか登場人物が「小説」という世界から無窮の果てない"外"の空間に向けて旅立とうとする姿のように思えてならないのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?