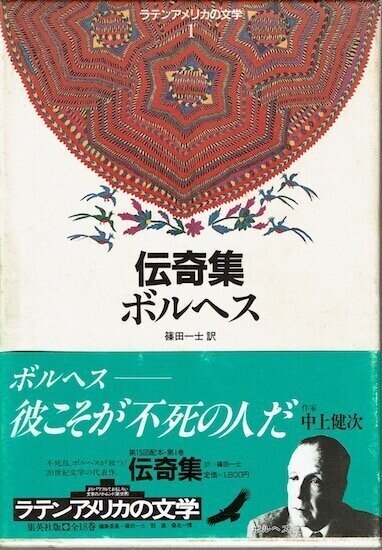

◆読書日記.《ホルヘ・ルイス・ボルヘス『伝奇集』》

※本稿は某SNSに2022年7月24日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

ホルヘ・ルイス・ボルヘス『伝奇集』読了。

1899年アルゼンチン生まれの詩人・小説家・作家。

その作品は60年代、ラテンアメリカ文学ブームを牽引し、20世紀前衛文学のリーダー的存在と言われた。

本書はそのボルヘスの中でも最も良く知られた作品集である。

◆◆◆

本書は17の短編~掌編で編まれている。

前半は1941年に書かれたプロローグの付された8つの短編を収録した<八岐の園>である。

*************************

<八岐の園>1941年

「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」

「アル・ムターシムを求めて」

「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」

「円環の廃墟」

「バビロニアのくじ」

「ハーバート・クエインの作品の検討」

「バベルの図書館」

「八岐の園」

*************************

どれもテーマも形式も舞台もバラバラで関連性は薄いが、特徴としては「架空の本」を扱っている幻想小説というのが、執筆当時のボルヘスの興味を表しているのかもしれない。

「架空の本」を扱った一編としては、冒頭の「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」からして既に普通の小説とは違っていて風変りであり、集中の中でも優れている。

それは「架空の国」である(はずの)「ウクバール」の事について詳細に書かれた百科事典の中の一冊を見つけ、その詳細の一端を知る物語。

「架空の国」に関する「架空の百科全書的知識」が書かれた「架空の本」……その実に常識外れな言語体系(名詞が存在しない等)やその言語体系に基づいた哲学的議論、更にそれに基づいた幾何学に文学といったものまでが詳細に記されている。そんな途方もない労力を、そんなフィクションにどうしてつぎ込むことができたのか? そこには歴史的な謎が存在していた……はずだったのだが、「ウクバール」にしか存在しないはずの物質が発見され、それは果たしてそれまで作られ続けてきた虚構の一環か?それともウクバールは現実のものだったのか?それとも虚構が現実になってしまったのか……?という謎を投げかける物語になる。

「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」では、これら百科事典に書かれた内容の概要が説明されていくのだが、この百科事典そのものの文章は引用されない。

ボルヘスも次の様に言っている。

長大な作品を物にするのは、数分間で語りつくせる着想を五百ページにわたって展開するのは、労のみ多くて功少ない狂気の沙汰である。よりましな方法は、それらの書物がすでに存在すると見せかけて、要約や注釈を差し出すことだ。(<八岐の園>プロローグより引用)

このように<八岐の園>の多くの短編は「架空の物語」や「架空の書物」といったものの「要約集」といったスタイルを持つものが多い。

例えば「アル・ムターシムを求めて」は「ベンベイノ弁護士ミール・バハドゥール・アリ作の小説『アル・ムターシムを求めて』」という架空の小説に関するのあらすじとその書評から成り立っている。

この短編が風変りなのは、直接的な登場人物がいない「架空の書物の書評」という形式を持っていて、普通の「小説」という形ではない所だろう。

ボルヘスはどうやらここで「小説」を書いているというよりかは「小説の書評」を通じて、間接的に自分の書きたかった小説を書いているようなのである。

このような「架空の小説」について書評的な形式で書かれた作品の中でも、最も風変りな着想だと思ったのは「『ドン・キホーテ』の著者、ピエール・メナール」である。

これは何とも解説のしようがない、実に奇妙極まりない「小説」を扱った小説だ。まず「読んで驚け」としか言えない、ネタバレ禁止と言いたいぐらいのとびきりの奇想だ。

いやはや、それにしても<八岐の園>についての書評を書く事が自動的に「書評についての書評を書く」という事になってしまうというこの事実。――この自己言及的な循環に巻き込まれてしまう事自体が、既にボルヘス的ではないか。

しかし、何故ボルヘスは普通に物語を綴らずに「書評」などという奇妙な形をとるのか?

――上に引用した様に、「数分間で語りつくせる着想を五百ページにわたって展開するのは、労のみ多くて功少ない」からであろう。ボルヘスは「数分間で語りつくせる」スタンスを選ぶのである。

これは単純に「面倒」だからそうしている、と言ってしまってもいいかもしれない(実際、「労多く功少ない」と言っているのだから)。

しかし、確かに「ウクバールの百科事典」といった「架空の百科事典」などというものの内容を真正面から書いていては、生涯に何冊も本を出せなかっただろう。

言わばボルヘスは、彼が書ける分量をはるかに超えて壮大な構想をいくつも抱えていた作家なのではないかと思うのである。

その証拠に、彼の小説にはたびたび円環や無限循環、無限、迷宮、夢……といった現実の彼方にあるようなものがモティーフとして現れているではないか。

彼の興味は現実の枠内に収まるようなものではなく、現実を遥か離れた反世界の彼方に注がれているからと言えないだろうか?

<八岐の園>中の白眉であり、ボルヘス「無限」テーマの短編の中でも代表作と目される「バベルの図書館」を見てみたまえ。

四方の壁が本で埋められた六角形の回廊を持つワンフロアが何階も無限に積みあがっている無限図書館にある無限の蔵書の物語。

恐らくその他のあらゆる書籍に書かれたものは館内にある蔵書に包含されると思われる無限図書館を語りつくす物語を真正面から描くなど――「狂気の沙汰である」のではないか。

◆◆◆

後半は1944年に書かれた9つの短編を収録した<工匠集>である。なお、こちらも同様にプロローグが付されている。

*************************

<工匠集>1944年

「記憶の人、フネス」

「刀の形」

「裏切り者と英雄のテーマ」

「死とコンバス」

「隠れた奇跡」

「ユダについての三つの解釈」

「結末」

「フェニックス宗」

「南部」

*************************

<八岐の園>が、総じて「架空の書物」を多く扱った書評小説であり幻想小説であるのに対して、後半のこちらは推理小説であり、スパイ小説であり、ある種の悪漢小説であり、幻想小説もあり、また疑似宗教論的なものまであるバラエティに富んだ9つの短編を収めている。

ボルヘスと言えばマジックリアリズムを用いた幻想小説のイメージが強いが、本集では意外とミステリ的な作品が多い。

かといって真正面からポーの『モルグ街の殺人』のような本格推理の形式を採っているものは少ない。それは例えばスパイ小説的な味付けがしてあったり、悪漢小説的なニュアンスの強いものであったりするようだ。

いずれにしても何者かの「死」によって幕が閉じる作品が多いのが<工匠集>の特徴でもある。

ボルヘスは恐らく推理小説への興味も持っていたものと思われる。

本集の一編「裏切り者と英雄のテーマ」の冒頭でチェスタトンを「優美な推理小説の考案者で潤色者ある」と書いてある通り、彼は古典的名作推理小説「ブラウン神父シリーズ」の生みの親であるチェスタトンにも影響を受けているからという事もあるのだろう。

その中でも最も推理小説らしい作品は何といっても「死とコンバス」であろう。

この物語では最初にユダヤ人学者のマルセロ・ヤルモリンスキー博士が殺され、そのタイプライターに「御名の第一の文字は語られた」と謎の文章が書かれた紙が挟まっていたという事件から始まる連続殺人の模様を追っている。

この事件の捜査を担当するレンロットはこの謎の言葉によって急にヘブライ学者のようになって、死者の持っていた専門書を読み「神の名前の研究」に没頭するようになっていくのである。

果たして、神の名前を表す四文字(テトラグラマトン)――「JHVH」の最後を飾る地トリストル・ル・ロワで待ち構えていたのは、レンロットを引き付けるために書く事件現場に各象徴を配して手ぐすね引いて待っていた犯人の姿だった……という話となる。

しかし、レンロットが囚われていたのは犯人の行方でも犯人を捕まえる事でさえなく、あくまで事件現場に残された「象徴」のほうであり、「謎」こそが事件のメインである事が強調されて終わるこの物語は、やはり本格推理と言うには姿がいびつ過ぎる。――そここそがやはりボルヘス的な「歪み」なのだろう。

ちなみに、最後の事件現場となったトリストル・ル・ロワは、<八岐の園>の冒頭の一編「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」で、あの架空の国ウクバールの百科事典をハーバート・アッシュが受け取った場所と同じである事が<工匠集>のプロローグでボルヘス自身が言及している。

――かくて、謎を形作っていた三角形に新たな結節点が生まれる。象徴は新たな象徴を得て謎を更なる多義性へ発展させるのである。無限へと。循環へと。

<工匠集>の中でベスト3を選ぶとしたら、ぼくとしては「隠れた奇跡」「ユダについての三つの解釈」「フェニックス宗」を挙げたい。いずれも幻想小説に近い奇想小説である。

「フェニックス宗」はフェニックスという宗教(これも架空の宗教だ)について詳しく紹介するというスタイルをとっているが、この人を食ったような着想が優れている。

この宗教はあらゆる点で秘密めかした宗教で、あらゆる意味で信者とそうでない者との境界が見えない。ここまであらゆる点であいまいだと「宗教とはいったい何なのか?」とさえ思えてしまうほどである。

例えば、ぼくも君も、いつの間にかフェニックス宗に入信しているのだが、同時にわれわれの中にフェニックス宗の人間など存在しない。そして、その事実を誰も知らないのである。――といったような。

「ユダについての三つの解釈」は何と、ニールス・ルーネベルクという架空の学者がある架空の著作によって巻き起こした神学論争の顛末を紹介した……という形式の小説である。ニールス・ルーネベルクが結論付けた「ユダの正体」は驚愕であり、ルーネベルク自体、彼自身の主張する「ユダの正体」を象徴する晩年を迎えるというラストを迎えるのである。

ボルヘスはこのように架空の書評のスタイルであったり、架空のルポルタージュのスタイルであったりと、「小説」には全く見えないスタイルの小説を書いているからこそポストモンダン文学のメタフィクション性をある意味先取りしていたのではないかと思うのである。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?