◆読書日記.《富野由悠季『映像の原則』》

※本稿は某SNSに2019年6月12日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

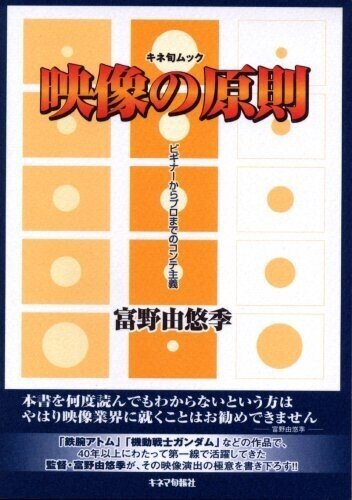

『機動戦士ガンダム』で有名なアニメ監督・富野由悠季による演出論『映像の原則』読了。

本書はアニメ界の巨匠・富野由悠季が映像の演出について一冊書き下ろしで語り尽くすアニメファン必見のアニメ映像演出論。

大抵アニメ業界で「演出家」と呼ばれる人は、ほぼ必ずと言って良いほど絵コンテを描いている。

少なくとも絵コンテ段階から全ての絵コンテをチェックするくらいでないと「演出家」などとは言えない。

出崎さんも生前は結局全ての絵コンテを切らないと「自分の作品だ」などとは言えない、みたいなことを言っていた。

ドキュメンタリーなどで見た人もいるかと思うが、ジブリの宮崎駿監督も自分の監督作品については、ほぼすべての絵コンテを自分で切る。

本書の富野由悠季監督だって、他人に絵コンテを切らせたとしても、最終的に全ての絵コンテを自分がチェックして少なからず修正を加えなければならないと本書に書いているくらいだ。

それくらいアニメ業界では、演出については「絵コンテ」を重視する。アニメは「絵コンテ主義」なのである。

だが、実写の場合はちょっとその辺の事情は違っていて、この絵コンテを疎かにしてしまう現場などもあるのだそうだ。

なまじカメラで映せばフィルムになってくれるので、現場の感覚で考えてコンテを切らない人も中にはいるのだという。

と言う事で実写の現場では「完成形は全て監督の頭脳の中にある」なんて言い方もある。

それに対してアニメはというと、カメラワークから登場人物から背景から小道具から……何から何まで、一から「絵」として描きおこして行かなければそれをつなげて「動画」にはならない(CGアニメーションだって事情はだいたい同じだ)。

実写のようにカメラを回していれば「絵」が出来るわけではないので、絵を描いていくアニメーターにどのような場面を描けばいいのか指示を出して統率するための「指示書」が必要となる。それが絵コンテとなるのだ。

本書の副題には「ビギナーからプロまでのコンテ主義」と題されているだけあって、実写の話にも言及はしているのだが、基本はアニメ業界でフィルムを作る際の絵コンテをメインにした演出方法の技術論になっている。

富野さんはフランスのヌーベルバーグの手法なんかもお手本にして演出しているそうなのだが、そう言うと驚く評論家もいるのだそうだ。

富野さんはもともと実写をやりたいのに手塚プロに入ってアニメをやっているという負い目もあって、実写やその他のあらゆる創作物を貪欲に学習し、自分の作品に活かしている。

そういう富野さんからしてみれば「アニメが好きでアニメ業界に入った、アニメしか見ない若者」がお好きではないらしく、本書でも何度も演劇や実写映画や能や人形劇や小説や絵画など、アニメやマンガ以外のジャンルの芸術を見て勉強するべきだということを主張している。

だが、これはあらゆる分野のトップ・クリエイターが似たようなことを言っている、割と常識的な事ではないだろうか。

わざわざ富野さんレベルのクリエイターが改めてこんな基本的なことさえ言わなければならないほど、今の業界に入って来る若者が勉強していない、ということなのだろうと思う。

マンガ、アニメ、ゲームというオタク系文化のみしか吸収してないクリエイターは表現の幅が狭い、というのはよく言われることだ。

また「映像(アニメ)はマンガ、コミックではない」ということも本書では繰り返し述べられている。

ぼくもアニメのレビューで同じような事をしばしば呟くが、漫画の演出をそのままアニメに持ってくることに何の疑問も感じない演出家が実際にもいるらしいのだ。

映像がマンガと違うのは、あくまで「動きをつなげる」という意識が必要なる点なのである。

……といったように、本書では基本的な技術論から業界の事情やアニメと実写の違い、アニメと漫画の違い、アニメにおける音声の付け方に至るまで広く解説した演出論となっている。

書き方は丁寧で全くの門外漢であるぼくでもスラスラ読める内容。

特に嬉しかったのは、ずっと前から気になっていた絵コンテに使われる専門用語の解説で、これを読めば今後「絵コンテ集」なんかを買うときにある程度の役に立ちそうだ。

本書にも書いている事なのだが、絵コンテは音楽で言う楽譜みたいなものなので、読むのにコツがいるのである。

◆◆◆

富野監督が『映像の原則』で「アニメは映像がきわめてシンボライズされたものですから、発声はクリアに努めるべきです。そうしませんと、絵に食われ(負け)てしまいます」と書いてたが、確かに、普通の俳優さんやお笑い芸人なんかがアニメの声をあてると、たいてい富野さんが言っている通り「絵に食われ」てしまっているのが分かる。

富野さんは続けて「タイミングが合っていても、発声が自然体すぎますと、声が画面の後ろのほうから出ているように聞こえます。劇中のキャラクターが、画面のこちらに喋っているように聞こえないのです」とも書いている。

例えばプロの声優さんと違って自然な発声で演技をしているタイプの俳優さんだと、声が細くて(発声する際の肺活量が少なくて声が細いのである)アニメ絵に負けてしまっているな、と感じて気になってしまう事も多々ある。

また、顔やジェスチャーで演技できない「声だけの演技」というお仕事だと、演技の上手い下手というのも、イヤでも目立ってしまうのかもしれない。

まあ、アニメの声優さんは今は大抵養成所なんかで演技の訓練を受けているのだろうから、お笑い芸人やタレントなんかの演技とは違うというのもあるのだろうが。

アニメ作品の声当てに慣れていないと、アニメーションのキャラクターとの演技の差が、目立ってしまうというのもあるのかもしれない。

特に昨今では「アニメのキャラクターの声質の傾向はこれ」というイメージは確固として固まっている感があるので、余計そういうアニメ声優とそれ以外の演技者との違いというのがハッキリしてしまっているのではないかとも思う。

つまりは「アニメの演技」と他の演劇やテレビドラマなどの演技とは、違いがあるのだという事である。

こういうアニメ独自の演技論というのも面白い。

因みに、ぼく個人の好みで言わせてもらえば、昨今のアニメ映画の声優にテレビタレントや芸人なんかを起用するのは好きではないし、たいていの場合違和感を覚えてしまう。反対だ。

どうにもアニメの世界観の中でそこだけ「別種のリアル」が侵入しているという感覚がしてしまうのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?