ハワイ公教育による日系移民とハワイアンのKamaʻāina化

この論文は学士(教育)論文です。

Abstract

This thesis revealed some educational phenomenon and the relationship between Hawaiian, as the “country hosts,” in the process of internalization and that to reach out Hawaiian culture of Japanese immigrants. Japanese acquired kamaʻāina identity while they become American citizens for the gentlemen’s agreement of 1907 between Japan and America. Yet, withdrawal from plantation labor of the second generation and maintenance of Japanese ethnicity was strongly requested before that.

In the first chapter, the notion of kamaʻāina is defined from the viewpoints of ethnicity, nationality, and citizen features. Hawaiian people, as the “country hosts” introduced the citizen features and rights through the intervention of the States and the UK. Kanaka and lāhui exist under kamaʻāina while becoming kamaʻāina meant a confirmation of the status of fellow countrymen (lāhui)- they shared a common “Hawaiian ethnicity” competing against white people, thus local communities based on same cultural foundation were formed. Moreover, the chapter served as an overview of the diaspora identity of the Hawaiian and Japanese respectively, as both based on the history of 1800s as the foundation with the similar nature- when American and British took advantages in the forms of political rights and authorities as Hawaiian people did not have preconceptual forms of those that eventually the former two taken away the power and land from the Hawaiian. Because of the loss of the governing role, properties, land, along with self-esteem, Hawaiian are abandoned, the same story happened when Japanese people migrated from Japan, their country of origin, to Hawaiʻi in 1868 with the aspiration of “developing the Yamato people (Japanese) overseas” as their diaspora identity.

The second chapter focuses on the change of the educational views of Hawaiian people as seen from the relationship with Christianity via “Americanization” in the process of establishing a public education system. In the 1820s, the American Board promoted education by switching the Hawaiian language and its culture into English and alphabets. In the establishment of education law and 1840 Constitution of the Hawaiian Kingdom, Hawaiian and Japanese came further closer in the specialization career training for the elimination of sectarianism. Besides, as English was adopted as the language in those career trainings in public education, Hawaiian and Japanese paid similar effort to preserve their respective ethnicities through the promotion of the Hawaiian language in Kamehameha schools and Japanese in Japanese language schools.

The third chapter measures the social connotation of the Hawaiian people as the “country hosts” through the projection of the degree of concerns paid to Japanese people by Hawaiian newspapers. The result showed that Hawaiian people changed from treating Japanese as “aliens from another isolated world” to “fellows in the same community.” As from the Japanese side, the chapter also analyzes some literatures of Japanese philosophers- they first understood and named the Hawaiian people as “uncivilized” while later, they recognized they were fellows with the same career aspiration in the same community, as well as “fellows” to fight against white people with a sense of local unity that they didn’t use Standard English but Hawaiian Creole English to demonstrate their connection as “country fellows (lāhui)”- it in turns illustrated that they were closer to the Hawaiian also in terms of mentality.

The fourth chapter is an analysis of the changes of the teaching materials in Japanese schools in the era with discoveries of the doubled structure of identity in 1920s. Japanese schools were born originally to solve problems of “being Hawaiianized (uncivilized)” and “over-Americanized” for the second generation of Japanese people so they made use of the same set of official textbooks designated by Ministry of Education like the schools in Japan. Emperor sovereignty education with focuses like Emperors’ Birthday Festival was implemented. Yet, conflicts with white people became pervasive with the increasing number of the Japanese schools so sense of belonging to the local community became much stronger as a counter effect. In 1920s, textbooks mentioned much more about Hawaiian legends, traditions, religious orientation, and national history as signs of “Hawaiianization” fighting against white supremacy. When time got close to 1930s, the “position” of Japanese people in Hawaiian society switched from the whites to Hawaiian.

Considering the above, the local kamaʻāina identity of Japanese people were built together with the Hawaiian before and instead of the direct suppression from the white people as foreign enemy in WWII. Moreover, the dual structure of public and private schools provides a social status as local for Japanese immigrants, which had positive effects of the uprising social status of Japanese as Hawaiian and white people in state of Hawaiʻi.

はじめに

本研究の目的は、ハワイにおける日系移民がどのようにして日本人の同質コミュニティから多民族共存のローカルコミュニティの形成へと遷移し、ハワイアンの精神性や文化を取り込んでいったのかを明らかにすることである。

シリア内戦などの民族内紛に伴い2015年に欧州で発生した欧州移民危機は、多くの移民がEUシェンゲン圏内に流入したことから既存住民の大きな反発を招き、ポピュリズムや極右政党の台頭を許した。移民難民に対する危機感は職業を奪われると思う中間層や、価値観の相違によるすれ違いから生まれていった。移民難民に対する教育による包摂は市民性教育というカリキュラムに結実し、「異邦人」から「自国民」へ変換するプロセスになっている。そのような時代背景を元に、「アメリカ化」と「ハワイアン化」の市民性二重構造で市民性を獲得したハワイの日系人をケーススタディとして取り上げる。

これまでハワイ日系史研究では、白人と日系人の抑圧者対被抑圧者の二項対立による歴史観に基づく研究が優勢であった。たとえば、沖田(1997)は日系人の教育史をまとめており、日本語学校やキリスト教の影響について支配者としての性質を持つ白人を中心に述べている。また吉田(2008)もアメリカン・ボードと日系人教育について、従来の対立関係より、白人と日系人の協調関係に注目して分析している点で新しい知見を与えるものであった。

これに対し、日系人と白人以外の人種や同じく被抑圧者とされてきたネイティブハワイアンとの関係性が十分に解明されていないことが指摘されている(物部、2010)。すでに、1960年代のハワイ文化復興運動を背景に発達したハワイアン研究は白人史観の歴史を脱却しているが、アジア系アメリカ研究は1970年代以降のエスニック・ムーヴメントの一環で生まれたことから「主流社会対日系人」の構図で語られてきた。そのため日系人とハワイアンの関係性に注目した足立(2003)による公立学校におけるハワイアンと日系人のインタラクションの研究は、「被抑圧者」として扱われてきた有色人種間の関係性についての研究であることから本研究に貴重な示唆を与えている。足立は「日系2世のアメリカ化」に焦点化しており日系人の「ハワイアン化」までは扱っていなかったため、本研究は日系人の「ハワイアン化」の結果である「カマアイナ」と呼ばれるローカル性が形成されていったプロセスを明らかにする。

いわゆるハワイにはアメリカへの帰属意識を中心とする市民性意識とは異なる、ハワイ文化を軸にした市民意識が存在する。それは、ハワイ特有の文化に根ざす市民意識を共有するハワイ混血社会の住民が、ハワイ語で「地元の人」という意味を持つ「カマアイナ」と呼ばれる言葉に象徴される。そこで本稿では、教育を通して日系移民とハワイアンがカマアイナ化されていくプロセスに着目する。

本研究の研究方法として、多文化教育研究の方法論を援用する。森茂・川﨑(1999)の研究はアメリカにおける公教育の社会科で行われる日系人に関するエスニック・スタディーズを分析しているが、エスニック・プライドに関する文化運動は1960年代以降に興隆した公民権運動に影響を受け、特に1988年の連邦政府からの公式謝罪と補償金の支給が大きな教育内容の転換の契機になっていると述べている 。アメリカで整備された社会科における日系人学習は、バンクス(James A. Banks, 1941-)による多文化教育論の「民族学習」をもとに作成されており、差別や移民といった「キー概念」を理解する手段として日系人が採用された 。アメリカにおける第二次世界大戦中の日系人差別を「民族問題」としてではなく、「アメリカ市民として共有すべき補償問題」であるとの認識に基づいて作成されたと明らかにした 。川﨑(1999)が明らかにしたハワイ大学カリキュラム調査・開発グループ(CRDG)の開発したハワイ州社会科の多文化教育は、「アメリカ化した日系人のエスニシティ」を公教育で強化する目的でフレームワークを作成したことが明らかになった 。

本研究では先行研究を踏まえ、「アメリカ化した日系人のエスニシティの再確認」に注目するのではなく、逆に「アメリカ化に反抗する日系人のハワイアン化」について、特に日本語学校の教材に注目して分析していきたい。

本稿第1章では「ホスト国」であるハワイアン史と「変化の主体」となった日系人史を概観し、それぞれの置かれていた政治的状況を把握する。また、「ホスト国」であるハワイアンの持つ市民意識の変化からどのように日系人を受け入れ包摂していったのかを考察する。第2章では公教育制度の歴史と、自文化保護のための私教育の歴史について概観する。第3章では政治的状況と市民意識から公立学校がどのように日系2世とハワイアンを同化する機能を果たしたかについて考える。第4章ではアメリカの準州になったハワイにおいて白人対有色人種の構図から、日系人社会のハワイアンへの接近について、1900年代初頭にハワイのプランテーション耕地で開かれていた日系2世のための日本語学校における教材の内容の視点の変化から、日系移民のアイデンティティ表象の遷移を考察する。本論における「公教育」は公立学校だけでなく、(公教育制度化以前の)キリスト教団体による教育や(公教育制度化後の)日本語学校も公共の教育を担っているという意味において用いることにする。

第1章 ハワイ社会の歴史的背景

第1節 市民性の定義

本節ではハワイ特有の市民性にみられるエスニシティ・ナショナリティ・シティズンシップについての重層的な意味合いを分析し、一般的な市民性との比較を行う。

本論文の表題に掲げたKamaʻāinaは、ハワイ特有のローカル性を表す単語である。

Kamaʻāina(カマッアーイナ・カマアイナ、/ka.maˈʔaːj.na/)とはハワイ語でkama(子ども)とʻāina(土地)を合わせた言葉であり、通常「地元の人」と訳される。ハワイ社会の中でKamaʻāinaは一般名詞として使用されており、現代の文脈では出生地主義を採用しているアメリカの州として、ハワイで生まれ育った「ハワイっ子」を表す単語として定着しており、レストランなどではステートIDを提示し住民であることを証明できるとKamaʻāina Rateと呼ばれる割引料金でサービスを受けることができる。

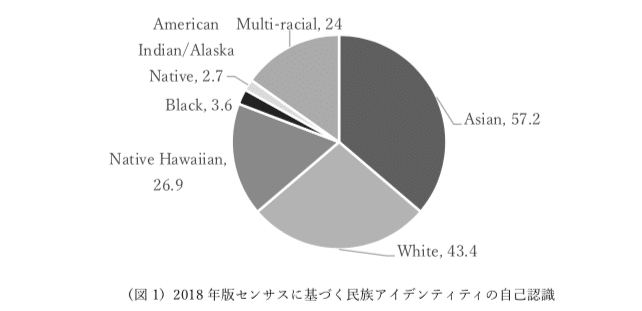

行政的な枠組みでのKamaʻāinaの基準を満たす人々はハワイの住民であり、かつアメリカ国民として市民権を得ている人々ということになる。2018年版国勢調査によると、Kamaʻāinaにあてはまるハワイ在住者の人種別統計は以下のようになっている。

図1のHawaii Population Characteristics に記されたデータでは、「自認する民族集団による人種比率」を分析している。内訳は、アジア人と自認する人が57.2%、白人が43.4%、ネイティブハワイアンもしくはポリネシアンが26.9%、アフリカンアメリカン(黒人)が3.6%、アメリカンインディアンもしくはアラスカ先住民が2.7%となっている。これらを合計すると157.8%となり、「自認するエスニシティ」の合計が100%以上になるのは、移民が多く移住し民族間の通婚が盛んになったことにより、単一のエスニシティを選択できなくなったためである。Multi-racialと呼ばれる2つ以上の民族的バックグラウンドを持つ人々が多数派を占めているのがハワイである。センサスではハワイ総人口の24.0%がMulti-racial、78.2%がMinority Populationと算出されており、アメリカ平均39.6%のマイノリティー人口に比べると高い割合にあることがわかる。つまり、Kamaʻāinaの人々はエスニシティの多様な人々の集まりであり、何世代も超えてルーツが多様化した個人レベルで差異のある集団であると言える。

ハワイの歴史として後述するが、Kamaʻāina的状況の形成にはハワイ王国とアメリカ合衆国の関係や移民とハワイアンの関係が深く関わっている。異質な集団がまとまるにはアイデンティティ面での連携が不可欠であるが、異質な集団がハワイ文化を軸にコミュニティを形成していったのがKamaʻāina化の過程において重要な役割を果たしている。「アメリカ市民」として、そして「ハワイアン」としての市民性概念のデュアル構造とナショナリティを理解するには、「ホスト国」であるハワイアンの市民性意識を分析する必要がある。

1795年にハワイ王国が成立し1893年に滅ぼされるまでの間に西洋的な国家観を政治に取り入れたという文脈において、ハワイにおける政治的なナショナリティの意識が成立した。

ハワイ語の「Sivila/Kiwila」という単語は、ナショナリティ概念のなかったハワイが英語の「civil」を借用語としてアレンジした単語である。ハワイ語辞書 によると、Sivilaはcivil、 civic、 civilianの意味を持っている。Civil serviceを意味するHana Kīwila、Hawaiian Civic Associationを意味するHui Kīwila Hawaiʻi、Civil Rightsを意味するNā pono sivilaなどで使用されているが、Kānāwai Kīwila (Civil Laws)は1862年にすでに使用されている記録が残っている。このように、ハワイではキリスト教やアメリカ・イギリスなど欧米の国との接触が増えた時期に、市民としての素質という概念が認識されるようになった。

ハワイ文化はもともと文字を持っておらず、筆記文学の文化がなかったことから当時のナショナリティについて考察するには、口承文化の要である歌を分析するのが良い。ハワイアンの抗議手段は歌や踊りによるものがほとんどであり、老若男女の共有する文化的所産としてもっとも代表的なものでもある。1893年のハワイ王国の転覆のクーデターとリリウオカラニ女王の幽閉に反抗して書かれた「Kaulana Nā Pua」(名高い花々)という曲は子供たちを花々に例え、ハワイアンの誇りについて歌っており、現在でも主権回復運動に使われている有名な曲である。この曲はアメリカ、とりわけ白人の侵略に対して同胞に呼びかける内容であり、特に3番の歌詞ではsivilaについて言及している。

ʻAʻole aʻe kau i ka pūlima

Maluna o ka pepa o ka ʻenemi

Hoʻohui ʻāina kūʻai hewa

I ka pono sivila aʻo ke kanaka

誰も手を触れてはいけない、誰も署名をしてはいけない

敵が提案してきた文書なぞに

あやまって取られたわれわれのアーイナ(土地)を取り戻そう

人類の基本的権利、人権を取り戻そう

ここではアメリカ対ハワイ王国の二項対立構図が描かれており、ここで言及されているsivilaは西欧的な文脈における政治的・行政的な市民意識が現れている。

一方、ハワイ語下線部を直訳すると「民の公民権」となり、ナショナリティを表すsivilaとは別にエスニシティを表すkanakaという単語が存在することがわかる。Kanakaは(一人)の人間、個人を意味する単語であるが、主にハワイアンの先住民性を表すのに使われることが多い一方で、愛情や誇りを表せる「家族」(ohana拡大家族観)のメンバーを表すのにも使われるという。Kanakaの概念はハワイアンのエスニシティを代表すると言っても差し支えないだろう。

Kamaʻāinaを説明する上で「同胞」を意味するLāhuiの位置を明らかにしなければならない。ハワイ王国時代、Lāhuiはもともとハワイアンのみを指していた。その後、移民が増え、同胞とそうでないものの境を明確にするためにLāhui HawaiʻiとLāhui ʻŌiwiに分類した。前者はハワイに出生した者、つまりナショナリティとシティズンシップを指すもので、後者はハワイアン、つまりエスニシティを指すものである。

ハワイアンのための教育機関であるKamehameha Schoolsのサイトによると、ハワイアンにとってLāhuiはナショナリズムとエスニシティの間をさまよう概念であったという。1830年代に初のハワイ語新聞が刊行されると、Lāhuiは主に国家や主権を持つ主体を表すようになった。例えば西欧列強の国や、ネイティブアメリカンの部族も含まれていた 。

その概念はハワイ王国時代のものであり、19世紀末期にクーデターに代表される政治的な混乱や不信が起きるとLāhui Hawaiʻiの概念が登場した。同胞(日系人など)をLāhui Hawaiʻiに包摂することによって協力が得られるのではないかとハワイアンは考えたようである。政権転覆と不法な併合を機に大量の移民者が流入するようになり、ハワイ王国やハワイアンの尊厳や文化の共有に対し関心を持たない層が増加した。共通の国民性としてLāhui Hawaiʻiに分類するのが難しくなるのと同時にアメリカから人種概念がもたらされたため、単にエスニシティを表す語に変化していった。しかし近年ハワイアンのナショナリティとエスニシティに対する理解が広く浸透したことにより、共通性を持つ主体としての意味に回帰しつつあることが示唆されている。

現代におけるKamaʻāinaのアイデンティティはアメリカ人としての行政的な市民性意識と、「ホスト国」ハワイアンによって受け入れられてきた民が、彼らの同胞(Lāhui)としての尊厳を文化の側面から確立するという市民性意識の諸相によって成り立っている。これまで明らかにしてきたようにハワイアンは「ホスト国」として常に市民性の解釈の枠組みを変化させ、包摂してきた。また移民などの外部からの入植者はハワイアン文化に接近することによって同胞としての位置を確立していったのである。

ここで例を一つあげる。後述する古代ハワイ社会において教育的に重要な役割を果たしていた第三のジェンダー・マーフー(Māhū)を現代に復活させ、カメハメハスクールの下部組織である公立チャータースクールでハワイアン文化の啓蒙に尽力しているHinaleimoana Kwai Kong Wong-Kalu氏の母系はハワイ・ポルトガル・イギリスの血が混ざっており、父系は中国である など多様な民族的バックグラウンドを持っている。彼女のエスニシティは重層的であるが、彼女はハワイアンとしてハワイの土地と文化を守るために活動していかなければならないと語るなど、彼女自身にハワイ文化を内在化させている。2019年の7月ごろハワイ島のマウナケア山への30m級の天体望遠鏡(TMT)新規建設をめぐって、工事業者と抗議をするハワイアンの間で攻防があり、知事は緊急事態宣言を発令、軍を出動させ多くの逮捕者が出すなど大きな事件になった。その渦中でハワイアンの精神的指導者となっていたのが、多くのルーツを持つHinaleimoana氏であった。彼女が作詞・作曲した「Kū Ha’aheo E Ku’u Hawai’i」という曲は一大ムーブメントを代表するものになっている。この曲の中ではlāhuiがキーワードとして出てくる。

Kū ha’aheo e ku’u Hawai’i

Mamaka kaua o ku’u ‘āina

‘O ke ehu kakahiaka o nā ‘ōiwi o Hawai’i nei

No ku’u lāhui e hā’awi pau a i ola mau

ハワイよ立ち上がれ

この土地の戦士たちよ

我々ハワイの民の夜明けは近い

同胞のために全てを捧げることで、後世に受け継いでいくのだ

Hinaleimoana氏はミックスルーツを持つ人物であるが、数世代の民族間通婚の後に民族の境目がなくなるとハワイアンの文化に接近し、自己にその精神性を内在化させることがわかる。先述のマウナケアTMT に関するStar Advertiser紙が9月に行った建設に関する調査 では、TMT建設に賛成50%・反対36%という結果が出ているものの、「反対運動そのもの」に関しては賛成51%・反対38%という結果からも、ローカルの人々にとって決してハワイアンの文化は功利主義的に切り捨てることのできない、自身の文化でもあるという認識が広がり尊重されていることがわかる 。このような状況がハワイ全体で起こっているのがKamaʻāina化という現象である。Hinaleimoana氏のみならず、1960年代以降のハワイ文化復興運動でのハワイ音楽シーンは多様な国籍の名字を持つアーティスト によって作り上げられた。その土台に政治的な外圧と内発的な教育の変化があったと仮定し、そのダイナミズムを解き明かしていく。

第2節 ハワイアンの歴史

ハワイアンの歴史は、さかのぼること1778年に英国人航海士ジェームズ・クック (James Cook, 1728-1779) がハワイ島のケアラケクア湾でマカヒキ(Makahiki) の喧騒の中で殺害される騒動があったはるか昔から定住していたとされている。首長制社会は祭祀階級と首長によって統治されていた。当時のハワイ社会には私有財産や資本主義(主に生産と売買)の概念がなく、1848年に土地所有に関する法が制定されるまでアフプアア(Ahupuaʻa)と呼ばれる土地支配概念が浸透しており、自給自足の共同体生活が営まれていた。これらの社会基盤には万物に宿るマナ(Mana) や先祖が動物の守護神となって家族を守るアウマクア(Aumakua)信仰を中心としたアニミズム的世界観があった。

18世紀の大航海時代になるとジェームズ・クック含む西欧人が帆船でハワイを訪れるようになり、はじめて西洋文化との接触が起こった。1789年のアメリカ船エレアノラ号との騒動を通してハワイ島のカメハメハ1世(Kamehameha I, 1758-1819)は銃を輸入し、アメリカ人を軍事顧問につけた。8島全てを征服しの首長と王を配下につけると、1795年にハワイ王国を建国した。その当時は西洋文化とは接触はしていたものの、白人勢力に植民地化されてはおらず、ネイティブハワイアンによる世襲君主制の王国であり、主権はネイティブハワイアンにあった。1819年にカメハメハ1世が崩御すると、1世の側室で2世の摂政・クヒナヌイ(Kuhina Nui)であったカアフマヌ(Kaʻahumanu, 1768-1832)はちょうど1820年にハワイに上陸したアメリカンボードの宣教師の影響でマナ信仰の礎であり聖俗を隔てていたカプ制度を廃止し、カアフマヌ自身もプロテスタントに改宗し、カトリックを排斥した。カプ廃止に伴ってカフナは社会から放逐され、カフナが管理していたハワイ各地のアニミズムの聖地ヘイアウ(Heiau)は破壊され、同時に首長たちは権力を失っていった。同時に古代ハワイ社会において教育者の役割を担っていた第3のジェンダー、マーフー(Māhū)がキリスト教倫理観により排斥されたことに伴い、既存の信仰的社会基盤が崩壊し、急激なアノミー状態に陥った。こうしてハワイ王国はカメハメハ2世(Kamehameha II, 1797-1824)の治世にして古来より続いてきた風習を排斥し、キリスト教の蔓延を許すことになった。

カメハメハ3世(Kamehameha III, 1814-1854)在位のころからマウイ島ラハイナがライト用オイルを産出するための捕鯨船の補給地となり栄えた。同時にキリスト教はハワイ各地に教会を建てたことにより白人勢力が増大していった。これに伴いカメハメハ3世は西洋、とりわけアメリカに併合されることに危機感を覚えていった。1835年にマサチューセッツのウィリアム・フーパー(William Northey Hooper, 1809-1878)が980エーカーの土地をカメハメハ3世からリースされたことで白人による(コモンローで言う所の)土地保有権を要求を高めることになった。資産家階級の白人は政治権利の行使を要求するようになり、ハワイ王国1840年憲法はハワイアンの選挙権などの諸権利条項とともに白人の参政権も認めることになった。憲法では三権分立が保障され、上院議院と下院議院が開かれた。上院議員はハワイアンの王族や貴族が占めたが、下院議員は選挙によって選ばれたため、結果的に政治の要職に多数の白人が就くことになる。サトウキビ耕地における労働者のマジョリティーがハワイアンで占められていたが、西洋から伝来したインフルエンザやハンセン病によってハワイアンの人口は3分の1にまで減少する。のちにこのサトウキビ農地の代替労働者として移民が輸入される。1843年にはイギリス海軍のジョージ・ポーレット(George Paulet, 1803-1879)によって5ヶ月間占拠され、イギリスの植民地になりかける。最後には主権を回復するが、イギリスからの移民の地位向上に関する条約を結ばされ、イギリス人の力が強くなった。白人勢力の度重なる土地所有権要求に耐えかねカメハメハ3世は1848年にグレートマヘレ(土地分割法)を定めた。具体的にはそれまでアフプアアで管理されていたハワイ王国の国土を、3分の1を国王とその後継者に、3分の1が政府に、残り3分の1が庶民に分けた 。またこの2年後には外国人の土地所も認められた結果政府の土地の多くは「キリスト教布教」の名目に土地投機に回され、白人が所有権を有するようになった。このような行為の裏側には、ハワイ社会の改造を行ったカアフマヌが1835年にサトウキビの生産誘致 を推進したことが大きく影響している。

1850年までに王のもとに組織されていた内閣の大多数はアメリカ人によって占められ、1850年7月10日に作られた外国人土地所有法(Alien Land Ownership Act)や同年のクレアナ法(Kuleana Act)によってハワイアンは自らの土地から締め出されてしまう。1854年にカメハメハ3世が崩御する前、1852年憲法が定められ、民主主義を強化した。カメハメハ4世は強まるアメリカの力に危機感を覚え、関税の条件を緩和する互恵条約を提示したが失敗に終わる。その反動でハワイ王国の軍を強化すると同時に、息子である王子を聖公会に改宗することでイギリスに接近しようとした。

1868年にカメハメハ5世(Kamehameha IV, 1834-1863) は反米の姿勢を示し国王の権限を強化し二院制議会を廃止する1864年憲法を制定したが、すでにハワイの市場経済はサトウキビで多くを占められており、アメリカとの経済的関係は断ち切れないものになっていた。1840年以降に生まれた人に筆記試験を受けさせたり、資産の制限を設けたりする制限選挙権を制定すると同時にカフナの伝統を復活させた。カラカウア(David Kalākaua, 1836-1891)は1875年にアメリカと互恵条約を結び、輸出入にかかる関税を撤廃すると同時に最恵国待遇をすることにした。この時点でハワイはすでにサトウキビの輸出に市場経済を支配されていた。さらにサトウキビ経済が伸びるとさらなる資本家が工場を建てにハワイへやってきた。このころアメリカ大統領アーサー・チェスター(Chester A. Arthur, 1830-1886)は1883年にサトウキビにかける関税を他の国も同等に下げたため、ハワイからの輸出が減るというデメリットを盾に従来の条件に回復するため真珠湾を明け渡すよう迫った。王国の経済を維持するためにカラカウアは真珠湾をアメリカに明け渡した。1887年には白人勢力が反乱を起こし、資産制限の条件を高め、ハワイアンの投票権を奪った「銃剣憲法」によって富裕アメリカ人が政府を乗っ取った。1888年にはロバート・ウィルコックス(Robert W. Wilcox, 1855-1903)によってアメリカ人から主権を奪回しようと反乱が画策されるが、実行前に発覚し大量の逮捕者とともに失敗に終わる。1890年にアメリカが通達したマッキンリー関税は更に砂糖の関税を緩めたことにより王国経済に大打撃を与えた。1893年のクーデターによって資産家サンフォード・ドール(Sanford Ballard Dole, 1844-1926)を大統領とするアメリカ傀儡政権のハワイ共和国が成立した。ハワイ王国は崩壊し、女王リリウオカラニ(Lydia Liliʻuokalani, 1838-1917)はイオラニ宮殿に幽閉された。

ハワイアンの主権は資本主義と帝国主義政策によって葬り去られ、ハワイアンの文化はキリスト教と社会進化主義によって奪われてきた歴史がある。のちにKamaʻāina化する上で重要なことは、「土地に対する愛」を持つという考え方である。主権回復運動も、「土地の回復」に主眼を置いて展開されてきた。自分の土地の所有権を奪われ、「ハワイ王国」という国家主体も失ったディアスポラとしてのハワイアンは、他の移民と比べると権利保障を少なからず持っていると考えられていることがおおい。しかし彼らの民族としての不完全なアイデンティティは、移民というディアスポラと呼応していく。

第3節 日系移民の歴史

1860年に江戸幕府から派遣された遣米使節団がホノルルに寄港した際、カメハメハ5世からハワイ経済に不足しているサトウキビプランテーションでの労働力の補充を請願された。すぐに江戸幕府が民間人を派遣するよう契約をしたが、明治維新によって契約は撤回されてしまった。在日ハワイ領事のユージン・ヴァン・リードは撤回を無視し153人の日本人をサイオト号に乗せてハワイに送った。1868(明治元)年の「元年者」とよばれる移民である。契約内容を詳しく知らされていなかったため、ほとんどが肉体労働や農作業を経験したことのない人たちであった。また立身出世して帰ることができると聞かされていたが実際は監督(ルナ)のもと低賃金で奴隷のように扱われていた。日系1世は日系人の共同体を形成し生活をしていた。1885年になると日布移民条約が締結され、組織的に多くの移民が送り込まれるようになり、ついにはハワイにおける最大の民族集団になっていった。1894年には官約移民が廃止され、民間企業による私約移民が結ばれ派遣されていった。日本人は勤勉で立身出世を望んでいたため、中には財をなしプランテーションから離れ個人商店を開く者も現れた。1908年になるとハワイ人口の約半数が日系人を占めたことから、アメリカと日本の間に紳士協定が結ばれ、日本からハワイへの新たな移民の停止とハワイから本土への渡航の停止が行われた。一方制度の抜け穴を利用する形で1911年頃から写真で見合い結婚をする「呼び寄せ写真花嫁」の時代が始まり、日本から女性が独身男性労働者の元へ渡っていった。

また、社会におけるマジョリティーの民族集団になったことで結束を強め労働環境に反抗するストライキを頻繁に起こしよりよい労働条件を勝ち取っていく一方、白人からは日本人を危険視する声が高まった。日露戦争と日清戦争を勝利したことをきっかけに白人によって黄禍論が流布され、日本人がストライキで権力を行使しはじめたことや、仏教の広がり、市場経済への個人商店による介入などにより日系人を差別する思想が白人を中心に広がっていった。1920年にはハワイ全土一斉ストライキが起こり、多くの日本人がプランテーションを去っていった。これに伴い日本人の権力増大と「日本化」に歯止めをかけるべく1922年に日本人学校試訴事件裁判が提起された。1927年には違憲判決が出るがそれ以前の1924年には排日移民法が定められ、社会から日本人が排除されていった。

1941年、真珠湾に対する日本軍の攻撃が始まるとアメリカ政府から敵国人とみなされ日系2世をはじめ家族が次々と逮捕されホノウリウリ抑留キャンプを始めとする強制収容所に収監される。アメリカ人としての忠誠を表明するため、日系2世の多くがハワイからアメリカ陸軍に志願、日系人のみで構成された第442連隊戦闘団第100歩兵大隊に志願した。ヨーロッパ戦線で活躍し、死傷率314%をこえ 名誉戦死傷章あるパープルハート章を最も多く授与された。戦後はダニエル・イノウエ氏をはじめとする日系人がアメリカ合衆国本土の政界や実業界にも進出していくようになり、同じアメリカ国民としての「社会的な市民権」を得られるようになった。また民族間通婚も盛んになり、いまでは日系にとどまらずルーツを複数持つ人たちが多くハワイに住んでいる。

日本人がKamaʻāinaに変貌する過程には、ハワイアンとの接触の機会がなければならない。先行研究や一般的な日系2世のアメリカ化の過程は戦争を通じて描かれてきた。しかし日系人はそれ以前にプランテーションで共に労働していた。また日系2世はアメリカ人として市民権を得ていたため、公立学校に通っていた。これらのことより日系人とハワイアンの接触とハワイ文化への接近は日系1世のプランテーション、そして日系2世の公立学校と職業のフィールドで起きていたと考えるのが適切であろう。

元年者が最初にハワイに渡った1868年から表1の1902年までは34年ほどのブランクがあるが、それでもなお日本人のアメリカにおける有権者が少ないことがわかる。日本人学校が1890年代に入って初めてできたことを考えると、この30年の間に生まれた日系2世は日本人コミュニティの中で生活しており、ハワイ社会からは隔絶された空間で生きていたことが考えられる。

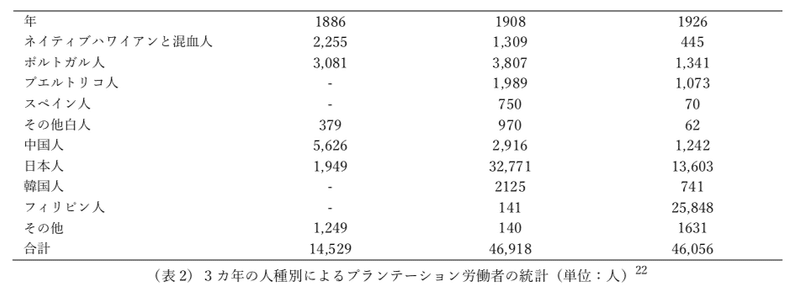

「選挙者人種別を掲ぐ元より何もその出生並に帰化に依って米合衆国市民となれる者なり、而して布哇土人中には混血人を含むものと知るべし 」

とあるように、ハワイアンは比較的早い段階で混血していたことは土地における主権の優越性に加えて、様々な職業に従事する機会があったことに起因している。そのためハワイアンは有権者数が非常に多かった。一方日本人が少ないのは、1914年に日米紳士協定によってハワイへ渡航する新規移住者の禁止とハワイからアメリカ本土への移住者の禁止措置が出るまで、「出稼ぎ」として立身出世したら日本へ帰国する予定であったことが2つ目の要因として挙げられる。そのためアメリカへ帰化するものは少なく、有権者としての資格を得ていなかった。表2に現れているようにハワイアンが違う労働フィールドに移動していくのに対して日系人は肉体労働者として社会的地位の向上が図れていなかったことにも、有権者となれなかった可能性を見出せる。日本から遠く離れた土地で、日本人としてのアイデンティティと、同じ有色人種の被抑圧者としてのディアスポラ・アイデンティティを持ち合わせた日系人は、ハワイアンと接近しやすかったのかもしれない。

第2章 学校制度史的考察

第1節 公教育制度成立の過程

第1項 制度以前の教育

近代化以前のハワイは、1章で述べたようにヨーロッパの封建制と似た社会構造を持っていた。社会は第1階級で島ごとに存在している王によって統治されていた。土地と海の資源や生産活動についてコントロールは第2階級アリイ(首長階級)によって行われており、平民の生産したものを上級階級に貢ぎ物として収める諸侯の立ち位置でヒエラルキーを維持していた。マカアイナナ(Makaʻāinana)と呼ばれた平民は第三階級であり、必ずしも土地に所属しているものではなかった。財産の没収などの条件はあったが、土地を離れ新たな領主に忠誠を誓うことも可能であった。当時の封建制社会の中で画一的で体系的な教育制度や行政機関は存在しなかったが、見習いや家庭教師による個人的な教育、学級型教授法などの伝達手段による私教育は行われていたという 。

当時教育が制度化されていなかったのは国民国家のような市民性や「国と国民」という関係性の概念が存在しなかったことによる。白人によって土地が奪われていくのも「土地所有の概念」が存在しなかったためであり、ウェストファリア体制以後に国境・国民・市民性が整備されていったことを鑑みると、古代ハワイ社会において教育を体系的に整備することの難しさがわかる。しかし教育方法論は身分によって異なった形で「伝達されるべき諸価値」を継承していた。特に農耕や狩猟採集が中心の生活をしていた平民は職業訓練に特化する一方で文化的な要素の継承も必要とされていたため、村落共同体やバンドなどの少数共同体の中での教育が行われた。不文律文化として代表的な例が、社会生活に必要不可欠な数多くの掟であるタブー(Kapu)の習得であった。

支配者階級であったアリイは、社会的権威を維持するため子女に地理学・民間伝承・歴史・戦術・社会の慣習について教育を行っていた。方法は家庭教師もしくは組織的な教授法 であったといわれている。最低でも2つの職業について熟達している必要があり、それらの技術や知識は「見習い」によって伝達された。

カフナ(Kahuna)は特別な地位にあったため、他の階級に求められていた知識を、階級の幅をまたいで習得する教育を必要としていた。 カフナは管理者、祈祷師、占い師、予言者、天文学者、ナビゲーター、職人、医療行為者、教師の役割を持っていたためである 。

第2項 アメリカン・ボードの上陸

カメハメハ1世がハワイ王国を統一した時代は、西欧列強国による社会進化主義の思想のもとで行われた帝国主義的政策や人道主義の思想の黎明期であり、キリスト教を「未開国」への布教に努めていたころであった。

ハワイ島に生まれたハワイアン、ヘンリー・オプカハイア(Henry ʻŌpūkahaʻia, 1792-1818)は家族を失った後、英語習得のためにコネチカット州ニューヘイヴンに留学した。そこでアメリカン・ボード(American Board of Commissioners for Foreign Mission)のキリスト教と出会い、1815年の第二次大覚醒期に改宗した。オプカハイアは「未開国」への宣教することの意義と文明開化に関心を持ち、「ハワイアンのために福音を宣べ伝えたい」という強い姿勢が、1816年にコネチカットコンウォールの外国人ミッションスクール開設のきっかけになった。彼の死後、ハワイにアメリカン・ボードが上陸したのは彼の手引きであったと言われている。ハワイへ最初に上陸した宣教師団は聖職者2名、教師2名、農家と印刷者各1名、そしてトレイニングスクールで学んだ数名のハワイアンや宣教師団の妻子で構成されていた。

宣教師団の最初に手がけた事業は王族のための学校を設立することであった。王立学校の教科書には新約聖書を採用し、教授言語は英語で行おうと試みたが失敗に終わった。当時ハワイ語は文字文化を持っておらず、コーンウォールで英語を習得したハワイアンも通訳者としての技量は適切でなく、また王族も英語の学習意欲が高くなかったためうまくいかなかったのである。そのため英語による教授をおこなう前提として、アメリカン・ボードはイギリス宣教師とともにハワイ語をアルファベット化する作業に着手した。

宣教師たちは、コーンウォールで改宗し教育を受けたハワイアンだけでは宣教は不可能だと判断し、問題解決のために自らが教師になった。またその後ハワイにおいて自発的な原動力で布教が進んでいくことを期待して、全てのミッションセンターに教師育成のための学校を創設した。そのほとんどの学校では12から16歳の男子が、王立学校で教師になるために必要な素質として3R's の基礎を学んだ。王立学校は屋外で行われ、在籍する生徒はほぼ大人であり、子供の入学は10%ほどに満たなかった。同時に教材が教団の印刷所で作成されていたため深刻な不足に悩まされた。教室にある唯一の教科書は教師の手にあったため、生徒は上下逆で授業を受けることもあったという状況であった。その後1830年までに在籍生は5万人に到達した。そのため当時一時的にハワイの識字率が上昇したが、教師より年齢層の高い生徒たちが教師に追いついたため学校を去り1年の間に在籍生が2000人に減少してしまう。この事件に影響を受け、大人より児童への教育に主眼を置くようになった。

1830年代に設立された学校は以下のようなものがある。この頃ホノルルには白人混血児の身寄りのない子どものためにオアフチャリティースクールが設立され、スペイン領カリフォルニアやカムチャツカからの児童を受け入れていた。また、1831年にはのちに公立学校になるラハイナルナハイスクール(神学校)がマウイ島ラハイナに設立された。他にも花嫁修行学校であるワイルク女子神学校や、1836年には師範学校のヒロボーディングスクールも創設された。ハワイで生まれヴァージニア州にエスニックマイノリティと教育の関係性について研究するハンプトン・インスティテュートを設立したサミュエル・アームストロング(Samuel C. Armstrong, 1839-1893)は、ラハイナルナハイスクールのボーディングプログラム に影響を受けたといわれている。このころアメリカ本土では公立学校における教師のレベルの低下がホーレス・マン(Horace Mann, 1796-1859)らによって危惧されており 、師範学校の重要性について注目が集まっていた時期であった。識字能力の向上により教授言語が英語の王族のための学校も設立されたことにより支配者層は英語に親しくなり、公教育における教授言語を英語にしようとする一定のハワイアン支持者層がこの頃出現した。他にも宣教師の子女のために私立学校プナホウスクールが創立され、プナホウはハイレベルな英語学校としての機能を持ち、のちにミッションスクールの機能はプナホウスクールとラハイナルナハイスクールに収斂することになる。これらの学校は、ハワイが必要としていたリーダーシップ育成のために大きな影響力を及ぼした。

第3項 公教育制度

反欧米の風潮のあった 1840年のカメハメハ3世の治世下で公教育制度が整備され、国による小学校の経営が行われるようになった。最初の教育関連法は1840年の憲法制定後8日後に議会を通過し、「15人以上の学齢期の子どもがいるすべてのコミュニティは、公立学校(コモン・スクール)を作らなければならない」「4歳から14歳までの全ての子どもたちは、学校に通学しなければならない」と定めた 。それまで教育行政はプロテスタンティズムに基づくニューイングランド方式を積極的に採用していたが、アメリカにおける1837年恐慌に伴うミッショナリー教育プログラムの資金提供の終了やカソリック の影響力の拡大によりアメリカ(ニューイングランド)方式を採用し続けることへの疑義が生じ始めていた。カソリックの拡大を恐れたプロテスタントは、抑制を目的に 公教育への援助を行いはじめた。

ハワイにおける最初の教育法は、1637-1642年マサチューセッツ植民地法(1642年と1647年のマサチューセッツ学校法)に似たものであった。各共同体は学校を組織し、教員を補助するものと定められ、「スクールエージェント」(ルナ)が各学区内に置かれ管理することになっていた。教育行政機関の長である初代教育長にはハワイアンのデイビッド・マロ(David Malo, 1793-1853) が就任した。

1840年代前半にハワイの政府機能は刷新された。1845-184年基本法に則った省庁再編では宣教師ウィリアム・リチャーズ(William Richards, 1793-1847)が公教育局長に就任、その後「ハワイのホーレス・マン」と呼ばれたリチャード・アームストロング(Richard Armstrong, 1805-1860)が就任した。アームストロング在任期間には義務教育に関する法令が整備され、男女の公教育における平等性や教員のためのノーマルスクールを開設するなどの改革を行なった。これら公教育制度はプロテスタントによって「カトリックの布教を妨げる」意図のもとに始まったものである。

先述したように公教育における最初の問題は言語であった。ミッションスクールは黎明期にはハワイ語によって運用されていたため、公教育制度に移行した後も英語の地位の向上には簡単に結びつかなかった。しかし、サトウキビプランテーションが増えるなどハワイにおける産業の興隆に伴って「職業言語として」の英語の重要性が増した。こうした産業界と若年層の要求によって、英語が採用されるようになった。同時にハワイアンの父兄からの反対意見も多く、英語の下位言語としてハワイ語を位置付けるのは困難であった。そのため徐々にハワイ語から英語に移行していく方針が決定され、1854年には政府が部分的な補助を行う英語学校の設立を許可した。

その後産業界からは宗派が政治的影響力を行使することへの批判や、聖公会派のイギリス系住民の反対などによって プロテスタントはその特権を放棄していくようになった。1860年にアームストロングが世を去るまで推進されていた「職業的リーダーシップの養成」は、カメハメハ4世の父ケクアナオア(Mataio Kekūanaōʻa, 1791-1868)が就任してから停滞した。

1840年から1860年にかけての時代は「『宗派公立学校制度』から『世俗的な教育』への移行期であった。1840年憲法によって与えられた政府支配の法律的基盤、教育への公的な維持の確立、宗派問題の解決、ハワイ人への英語学校の導入とリチャード・アームストロングの指導の下に作られた公教育の中央集権的組織である 」と位置付けられている。その後選抜学校 を中心に行われていた英語教育は共通学校 内に持ち込まれた。それによって選抜学校は衰退することなくさらに生徒数を増やし発展していったため、家庭環境や地域によって受ける教育が異なる複線型学校体系が整備されていった。

1900年代に入るとハワイが軍事基地として重要視され始め、軍人が大量に移住してきたことから白人中産階級が出現した 。中流階級の白人は本土の公立学校(コモン・スクール)において多数派を占めて文化や言語の面において常に支配的な立場にいたが、ハワイではハワイクレオール英語(HCE、ピジンイングリッシュとも呼ばれる)の話者が全体の97%を構成していたため、アメリカ人としてのナショナルアイデンティティを損なう恐れがあった。1920年の米国連邦教育調査会は本土から教員を呼び寄せ35%を本土の教員にするように要請した。これに伴い英語標準学校制度が整備され、公立学校の二重構造化が進められ常駐階級の白人と下層階級の非白人の分離が恒久化していった 。標準英語の使用による社会上昇の機会に日系人も参加した。マッキンレーハイスクール(William McKinley High School)では「コアプログラム」と呼ばれる学習フレームワークを通してデューイの理想であった「成長としての教育」「自己実現としての教育」の進歩主義教育をアメリカ化の過程で実践していた 。その反動で公教育は形態によって生徒や授業の質が変化していった。足立(1995)は3つの公立学校を転校したMr. Kという日系人の例を挙げている。2年生まではワイマナロ師範学校で学び、3年生になると王立学校に転校した。王立学校は英語によって授業が行われる公教育局の下部機関であり、王族のために教育を行っていたため標準英語を使用していた。その後校長の死に伴い転校したセントラルハイスクールは立地的にハワイアンが多く、アメリカ化に反抗しハオレ(haole・白人の意)の象徴である標準英語に反発する生徒が多かった。Mr. Kは

「セントラルハイスクールではローカルの友達といつも話さなくてはいけませんでした。「いい英語」を話すと、友達からは ”don’t speak fucking haole” と罵られた」

と述懐している 。

このように公教育の役割は時代と必要性に合わせて変化してきたと同時に、キリスト教の宗派性やアメリカ化が抑圧の象徴として機能し、公教育からの分離を生み出した。一方で私教育ではエスニシティを強化する教育が行われていくことで、教育の役割による分業が行われていくのである。

第2節 ハワイアンへの教育

当初宣教師団による教育はハワイ語で行われていたことを前節で述べたが、ハワイ語による初期の教育はハワイアンに対して大きな変革をもたらした。

1851年のアームストロング報告では

「カナカ人 (ハワイ人)は、人口の割に文字を読むことができる人が多く、特に、新聞はよく読まれている。ホノルルでは、2つの主要な新聞、クオコア(独立)とアウコア(新しい時代)が発行されており、前者の発行部数は約5000、後者は前者より少し少ない 」

と述べられており、ハワイアンの識字率を上昇させ民族共同体の中で情報を共有する手段を獲得した。それまで文字文化を持たなかったハワイアンにとって、価値の共有をする上で重要な転機となった。

アームストロング以降、1869年に教育長に就任したチャールズ・ビショップ(Charles Reed Bishop, 1822-1915)はプロテスタント排除の風潮の中で宗教教育を公教育から分離するようになっていった。

「ハワイでは、公教育は完全に宗教教育とは別個のものである。…総ての教師はどんな宗派であろうとも、子供たちに宗教を教えることが禁止されていた 」

とあるように、プロテスタント優位の教育ではなくなった。

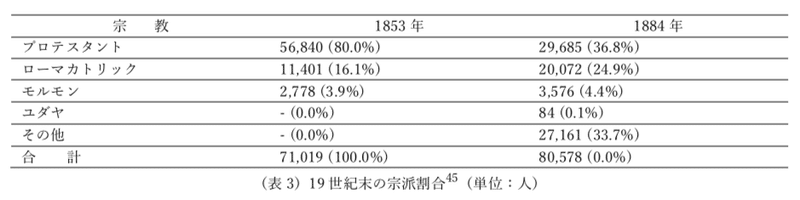

表3からわかることは、アメリカン・ボードが上陸してミッションスクールを建てていた頃より、公教育に移行した頃の方が宗教的平等と共存が認められるようになったという点である。プロテスタントの影響力から抜け出しアメリカ公教育を取り入れて義務教育としての機能を持つようになった。

1865年以前共通学校では宣教師団が作成したハワイ語の教科書が使用されていたが、この頃を境にアメリカ本土の教科書をハワイ語訳したものが使用されるようになる。また前述の教育長チャールズ・ビショップはハワイ王家のバーニス・パウアヒ(Bernice Pauahi Pākī, 1831-1884)と結婚し、ハワイアンのための教育に尽力した。その一つにハワイアンの子女のための血統主義的学校であるカメハメハスクールズの開設がある。土地分割法で与えられた365000エーカーの土地を、当時西洋からもたらされた風土病で人口減少が加速していたハワイアンと文化を保護するために使用することにした。公教育は職業教育と英語教育を軸に推進されていた一方、年々増大するアメリカ人や白人勢力によりハワイアン文化は消滅の危機に陥っていたことから、血統主義により入学に制限をかけるなどいっての基準を設けた。またハワイの考古学・文化人類学史料を集めたバーニス・パウアヒ・ビショップミュージアムを作り、ホーレス・マンJrと関わりのあった植物学者ウィリアム・タフト・ブリッガム(William Tufts Brigham, 1841-1926)を館長に任命した。

1896年に制定されたハワイ共和国1896年法57条30項はアメリカのアメリカ・インディアンの言語政策に影響を受けたものであった。この法は公教育におけるハワイ語の使用を禁止し、教授言語を英語に定めた。これにより児童生徒とハワイ語を話した教員は解雇されるようになった。ハワイ語が禁止されて88年後の1984年にはハワイ語話者はニイハウ島の隔離された村の高齢者のみになり、18歳以下のハワイ語話者は50人以下にまで減少した 。

ハワイアンの文化やハワイ語を公教育で教える動きは、少なくとも1960年代のハワイ文化復興運動の時期まで出現しなかった。1965年にはカメハメハスクールズが男女共学になり、ハワイアンへの教育を強化している。学校教育における成績不良や高等教育進学の低迷などの理由から制定された1988年のネイティブハワイアン教育法によって家庭教育に基づくハワイアンへの早期教育、初等教育科目の充実など実践的な地位回復と社会的再生産のスパイラルに対する取り組みが始まった。また1984年にはハワイ王国時代のハワイ語中等教育学校を再建することを目的に、保育園を中心にハワイ語による授業を行うプログラムを行う団体 ‘Aha Pūnana Leo(アハ・プーナナ・レオ)が設立され、現在までハワイ語の復興に精力的に取り組んでいる。ハワイ語教育者の所属するハワイ先住民教育評議会(Native Hawaiian Education Council ・NHEC)が2002年に提案した「Na Honua Mauli Ola」は、文化的に健康で責任を持った学習環境の構築を目的とした提案で、3つのpikoのつながりを通じた五者(学校・研究機関、家庭、学習者、教育者、コミュニティ)の連携によってハワイ固有の文化を継承するというものであった。他にもハワイ大学システムとハワイ教育省の連携によって行われるHawai’i P-20 Partenershipsは2025年までに就労人口の55%がハワイの四年制大学または二年制コミュニティーカレッジを卒業する目標を掲げると同時に小学三年生までの読解力の向上をも目指している。ハワイ語の公教育における役割は増大している。

1960年代以降ハワイアンの誇りを回復するべく言語・文化・宗教の面から様々な取り組みが行われ、現在ではハワイ語を耳にしないことはなくなった。純血のハワイアンでなくとも、ハワイ語イマージョン教育プログラムの広がりや公立チャータースクールのハワイ文化啓蒙活動が結実し、ハワイ語の話者は増加している。一方で1896年から1960年代までの空白の約60年の間に、ハワイアンは文化的なディアスポラとなっていたことがわかる。

第3節 日本人学校・日本語学校

日本語学校は19世紀末に登場し、毎年着実に学校数が増加した。サトウキビプランテーションで労働していた日系1世の子供たちは公立学校で「アメリカ式の礼儀」を学んでいたため、父兄たちは日本人の伝統や「大和民族」の誇り、日本語能力の継承が途絶えることを危惧するようになっていた。1893年にハワイ島のコハラで最初の日本人学校が設立され、1896年には奥村多喜衛(1865~1951) によってオアフ島ホノルルに日本人学校が開かれた。奥村はハワイアンボード(HEA)の牧師であり、1890年代に拡大したキリスト教系日本人学校の嚆矢となった。1890年代後半には、仏教が在来宗教である強みを生かして教勢を拡大した。目的はアメリカの公教育のみを受けている日本人の子女を対象に「日本語と日本文化を伝達すること」で、私的な教育機関として設立された。

当時の日系移民は労働者として出稼ぎに来ていたという認識をもって「故郷へ錦を衣て帰る」ために働いていた。そのため日系二世が日本へ帰った時に困らないようにすることが教育上の課題であった。そのため日本の文部省に掛け合い、文部省検定の国定教科書を日本人学校で使えるようにしていた 。国定教科書の影響を受け、日本で行われていた天長節の遥拝式や運動会の行事が輸入されるようになった 。教育勅語の奉読も学校現場で行われたことから、ホスト国から疑義の目を向けられるようになっていった。「まったくの日本国民教育に準拠していた 」ことが、ハワイやアメリカ社会を日本化しようとしていると疑われる原因になった。日系1世の市民性とナショナリティは日本にあったのである。1910年刊行の『布哇日本人年鑑』には、

「ハワイは米合衆国の領土として日本のそれの如く又信教の自由を有するが故に、在留同胞はその祖先より信じ来りし宗教を信ずるものあれば又特に自己が崇拝する宗教に帰依するものもあり、即ち仏教にあらざれば耶蘇教によると云う有様なれど、素と日本に於ては古より仏教を奉ぜしこととて在留同胞多くは祖先のそれに倣ひて仏教に帰依するもの多く、したがって同胞間に於ては仏教の勢力は耶蘇教のそれに比してさらに大なるものあり 」

と記されている。そのような状況下で、日本人子女の教育は仏教とキリスト教の各宗派のもとで行われるようになった。仏教は主に本派本願寺派の勢力が最も大きく、大谷派本願寺派・浄土宗・日蓮宗・真言宗・曹洞宗がハワイに根付いた。キリスト教はアメリカン・ボードから派生したハワイアンボードが一大勢力を担い、組合(会衆)派・美以(メソジスト)派・聖公会(国教会)があった。仏教系学校においても奥村と同様の危機感を持つ者たちによって学校が開設されており、「相互の智徳を研磨し兼ねて在留同胞の福祉を増進」するために本派本願寺派によって布哇仏教青年会が組織されたり、1899年には浄土宗によって布教活動から拡大した仏教法友会を組織されたりした。

『布哇日本人年鑑』の記録では、執筆当時日本人が牧師を務めている会衆派教会はハワイに17箇所あり、メソジスト教会は5箇所存在した。いずれも学校が併設されており、キリスト教系では英語で教えることもあったが、仏教系は主に日本語で教授していたようである 。日本語学校の必要性については、以下のように述べられている。

「同胞児童も学齢に達すれば官立小学校に入り、進んでハイスクールに入学し其の教薫を受くるの点に於いて米国市民の児童と些細の懸隔あるなく、殊に近時我が児童の官立学校に籍を入るるもの日に劇増し来れるは当県知事フリーア氏が華府政府に上申せし報告に就て見るも明なる事実なり、而も之等児童は亦将来日本帝国臣民として恥ぢざる教育を施さざる可らざるの要あるが為め、官立学校に於いて教育さるる外特に又所謂日本人学校に入り我国民的教育を受けつつあり、而かも之等は其の初め単に母国に於ける小学程度のもののみなりしが、之が業を卒ふるもの其の数次第に増加すると共に中学程度の教育を施すの必要起こり…(中略) 」

とあり、本派本願寺派が中学校と女学部を開設したと同時にオアフ島・ホノルルのヌアヌ街で開かれた日本人学校のために外務省を通じて文部省に中学校長人撰方を依頼するなど、「日本人」を形成するための手段として日本の教育を取り込もうと模索していた様子が記されている。また、日本人学校を補佐する団体が伏見宮奨学会日本人教育会という名称で設立されていたことも記録されている 。

またキリスト教においては、HEAが1908年にミッドパシフィック学院(Mid-Pacific Institute, MPI)を設立したことが、日系移民社会が政府の米化思想とは異なった進化を遂げていった原因であったことが示唆されている。教育長であったアームストロングはアメリカ南部で黒人やネイティブアメリカンをベースに発達させたハンプトンモデル を用いた教育を公教育に取り入れていたが、HEAは白人と有色人種の「人種的二重階層化の再生産 」として批判的であった。ハンプトンモデルを脱却した新モデル構築のためにMPIが設立され、高等教育へ進むことを主眼に置いた「ファーストクラス」教育やキリスト教品性教育、二言語教育、労働倫理教育が中心的に行われた。同時にアジア人エリート層によってキリスト教の再生が期待されていた。あくまで公教育における政府の「アメリカ化」の目標は白人・非白人の分離であり、有色人種の職業機会の拡大や社会的地位上昇にあったわけではなかった。公教育の方針はハンプトンモデルに基づき1912年全米教育協会(NEA)の中等教育改造委員会で決定された「中等教育の基本原理」に見られるような生活適応や権利参加を無視した政治意識と合致していることがわかる 。しかしキリスト教サイドからの日系人子女の教育は公教育に逆行した人種融合的な方針で進められていったことがわかる。これらがのちに3章で語るところになる、ハワイアンと日系移民の職業教育観に影響を大きく与えたことは言うまでもない。

1910年代には日本語学校に通う児童数は1万人を超え、これに伴い日本語教育機関の連合団体として1906年にホノルル教育会が組織された。1908年には日米間で移民に関する紳士協定が結ばれ、新規移民者が停止された。

1915年に日本語学校の統一機関として布哇教育会が発足した。この時点までは国定教科書が使われていたが、この年が転換点となる。エスニシティに関わる日本語教育はそのままでシティズンシップはアメリカ人として定住する方向に徐々に教材が変化するのである。1915年2月21日には布哇教育会の発会式があり、その場で奥村は「布哇児童に対する教育は之を米国教育に一任し、決して我国民教育を施してはならぬ。即ち日本学校の必要は国語教育に在れり。表裏共に日本語教育を以て其の使命としなくてはならぬ 」と述べた。同時に在ホノルル総領事出会った有田八郎も「今日ハワイにおける児童教育に対する要求は児童将来における幸福を第一条件とする教育法即ち児童を本位とする教育法を確立することが全良なる日本人系の米国市民としてハワイに生活し得べき基礎を作成すべきことである 」と述べ、国定教科書時代に行われていた日本的な行事からアメリカ的資質への転換を図ったとされている。その直後開催された第一回教育会総会では「徳性を涵養する」目的のもと日米両国の長所を教え、円満な人物をつくることを目指すことで合意した 。

教科書の出版については日本人コミュニティや日本本土の助力によって成し遂げられた。1900年に私約移民の民間移民会社が撤退する際に日本総領事に委託した寄付金が、伏見宮記念奨学会 を通して日本語学校の教科書の出版の費用に充てられた。1917年には教育会による日本語讀本が採用されており、尋常科第一学年から第六学年までと高等科第一、二学年用に作成された。日本語讀本のローカル性についての分析は第4章で述べるところになる。

当時のハワイの情勢は、日系移民社会にとって困難なものであった。1914年から18年の第一次世界大戦で物価が高騰した。白人支配層による急激なナショナリズムが台頭した。日本人はすでにハワイ社会に大量に移民してきていたため、紳士協定で規制をせねばならないほど増えていた頃であり、目立つ存在となっていたが、賃上げストが活発化しさらに社会の注目を集めていった。同時にアメリカ化運動が活発化し、日本語学校を標的にされるなど日本人はアメリカ社会の中で敵視されるようになっていた。日本人はアメリカ社会に同化せず、あくまで日本に帰るつもりであり、日本人コミュニティ内で暮らしていたためアメリカ人からは「低廉な文化の持ち主 」として賃金や労働条件において差別の対象となった。

一方日本が日露戦争に勝利するなど国際社会において列強諸国と並び優位性を獲得するようになると、日本人を脅威ととらえる認識も広まっていった。そのような中1920年2月から6月にかけて日系人とフィリピン人による大規模合同ストがサトウキビプランテーションで起こった。これを受けて日本語学校に規制を強める風潮が強まった。これに対し日本語学校は国定教科書の使用を中止し、教科書の自主編集や自主規制を行った が、1919年よりジャッド案・ライマン案・アンドリューズ案などの外国語学校規制法案が審議されるようになっていった 。特に1919年1月に「ホノルル・アドバタイザー」紙に掲載されたジャッド案によって、連邦教育省の合衆国教育調査委員会にハワイ教育事情に関する調査が開始され、教育省は『Survey of Education in Hawaii, 1920』の報告書にまとめた。この報告書では外国語学校を廃止し、代わりに公立学校で外国語を教える旨の内容が盛り込まれていた 。1920年11月に準州議会に提出されたアーウィン案は日本語学校教師に資格試験を課すなど、折衷案として良い妥協点をみつけたことで布哇教育会は協調的態度でこれを受けた。翌年1921年には最初の検定試験が行われるなど順調に進んだかのように思われたが、1922年7月に準州教育局長から「外国語学校修業年限短縮規則」が発布され、外国語学校は修業年限を6年にし、幼稚科と1、2学年を順に廃止していくという厳しい案が提出された。これ受けて日系人社会は「合衆国憲法の自由と人権擁護の立場から法廷に持ち込むべき」という試訴派と、「一国旗一国語のスローガンと排日運動は違うから慎重にしよう」という非試訴派に分裂した。最初に4校が提起した後、議会は追い討ちをかけるように外国語取締の法案を提出したため、原告集団は87校に増加した。

提訴に伴い、布哇教育会の機能停止を余儀なくされた。この時、事件は米化思想をもつ準州政府と、民族性を守ろうとする日本人移民の対決という縦軸のせめぎ合いと同時に、キリスト教と仏教の日本語学校における思想対立の争いという横軸でのせめぎ合いも影を落としていたといわれている 。布哇教育会の中の一組織である試訴派を中心に構成されたホノルル教育会が日本語讀本を引き継いで、改訂と出版を行った。1923年にハワイ準州教育局によって非試訴派(アメリカ側)の日本語学校讀本第一巻が発行される。1924年には試訴裁判中に、日本語讀本(日本側)教科書がホノルル教育会派の高村校長によって改訂された。1927年の2月に連邦最高裁で外国語学校取締法の違憲判決が出されると、同年布哇教育会がホノルル教育会の教科書を引き取り、日本語学校の教科書は再び日本語讀本に統合されることになる。1932年には修身教科書の編纂が開始されるが、それまでの間もそのあとも頻繁に日本語讀本の編纂会議が行われ、改訂が重ねられた。1928年に巻一から六が日本にて校正と出版が行われ、1930年には七から十も同じく行われた。1935年から38年にかけて巻一~十二の編纂会議が行われ、改訂された。「日本人を排斥しようとしたアメリカ社会」に反発していた試訴派が発刊した日本語讀本が、日本人としてのエスニシティとアメリカ人としてのナショナリティ、そしてKamaʻāinaとしてのローカル・アイデンティティの相剋の中で日系人コミュニティを揺れ動かす原動力になった。

注:ジャッド案は「教師資格制定案」、ライマン案は「外国語学校教師資格限定案」、アンドリュース案は「県(ハワイ準州)内外国語学校取締法案」

第3章 相互関係の構築

第1節 職業訓練のための公立中等学校

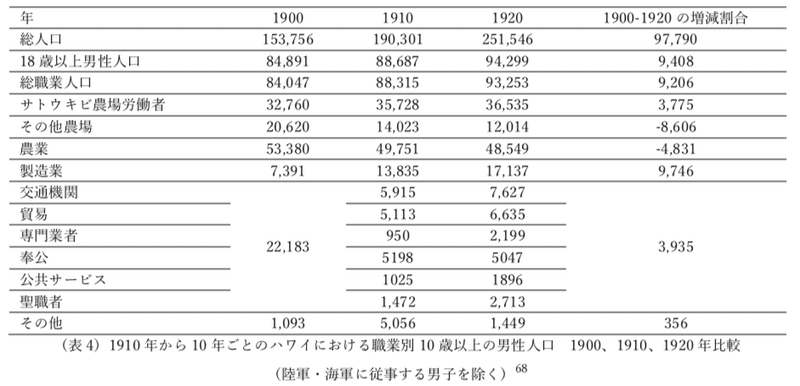

20世紀初頭での教育の意義は、社会的再生産の脱却が主な目的であった。上記にハワイアンがプランテーション農場の労働者から違う職業へと変化していったのも、農場での死亡者が増加したためという受動的要因に加えて、有権者階級という社会的特権を生かし、早くから熟練技術者としての仕事のほうが好ましいと判断されたためである。ハワイ社会は成人男性が多く1878年に24,219人いたのに対し、1900年には60,672人に増加している 。それまでプランテーション農場は人海戦術によって大勢の労働者を雇用していたが、1900年代に入って成人率が未成年死亡率を上回り、また1930 年代にかけては成人率が成人男性死亡率を上回ったことによって成人が増加し、プランテーションに詰め込む従来の職業構造を維持するのが難しくなった。そして同時に移民数よりハワイで出生したアメリカ市民権を持つ移民の子供の数が上回ったため、職業観にも変化が生じた。プランテーション農場の雇用における第一の問題点は賃金であった。サトウキビプランテーションの労働者は50〜95%の人がサトウキビの時価レートの推移に伴って賃金が推移するなど不安点な生活を強いられていた。一方、パイナップル農場で働く人々はアメリカ本土の炭鉱夫などに比べると余裕のある生活をしていたようである。それは夏頃の収穫時期以外のオフシーズンも雇用が継続され、また温暖な気候のため衣服代がかからず、家賃や水道代の負担がなく、卸売価格で生活必需品を購入できたためである。しかし、日系1世を含め労働者たちは満足した生活をしていたとは言い難い。

同時に経済基盤が第一次産業から第二次産業に移行し、その時代に出生した人の増加に伴い職業競争率が高くなった(表4)。そのため、職業におけるスキルを養うことは最優先事項とされたのである。これら二つの要因が重なり、公立学校でのスキルは熟練技術者として手に職をつけ、親世代のような肉体労働に勤しまないですむ方法を模索することであり、移民1世たちも子供たちにそれを望んでいた。

加えて表4から、農業と農場経営のみ労働人口が激減しており、製造業は逆に急成長を遂げていることもわかる。1910年から20年にかけて都心から離れた農場の敷地内に家屋や学校が併設されていた時代とは変わり、ホノルルやヒロなどの都市化が進行し、目的のある移動が都市人口の増加につながった。これによりホノルルでは自分の好む職業に変える機会の増加が起きた。それは第一に農業のための機械・工具・肥料・そして運搬に対する需要が高まったためであり、あわせて妻子を持つ家庭のため家の建設や軍役につく人たちのための建設業務などの需要も増えたためである。

1900年代のほとんどの2世代の生徒たちはブルーカラーの職につくことを希望していた。大多数は大工・塗装業・修理工(自動車)・電気工事士になることを希望しており、少数だが営業職・エンジニア・教師・牧師・医師・弁護士になることを志望していた。だがなりたくない職業はプランテーション労働で一致している。

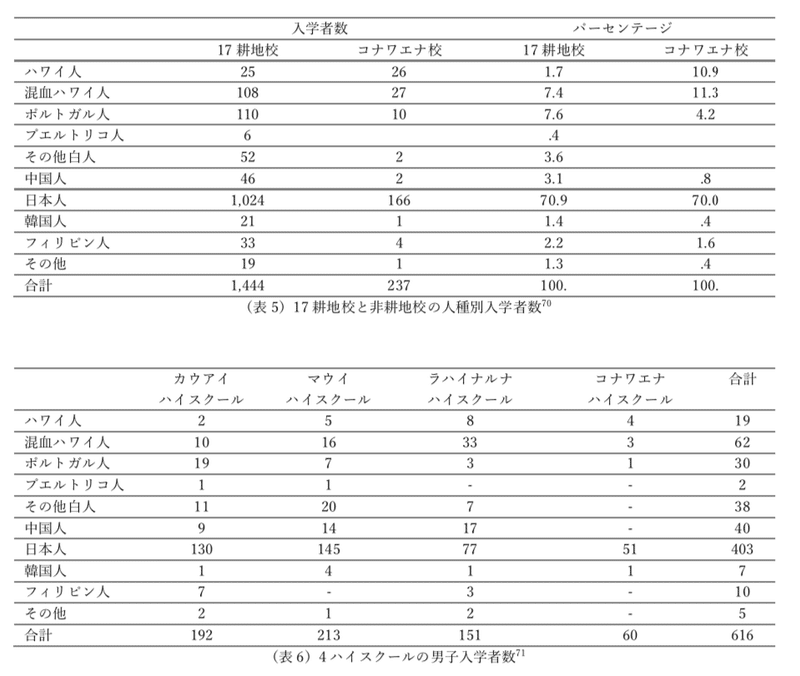

表5は1923年における17のプランテーション地区にある公立中等学校の入学者と、耕地校でなはない中等教育学校であるコナワエナ校 の入学者について、それぞれの学校に通う生徒の人種別分布と割合を示している。

以上からプランテーション耕地のハワイアンの割合は低く、サトウキビからはほとんどが撤退していることがわかる。また非プランテーション地区の学校にプエルトリコ人と白人がいないことがわかる。コナワエナハイスクールはコーヒー農場の多い地区の学校であるが、耕地校と同じく日系人の比率が一番高い。表6ではアメリカン・ボードによって開かれたラハイナルナハイスクールにおいて日系人と混血ハワイ人が生徒の中で大きな割合を占めていることから、公立学校の中でKamaʻāina性を取り上げるときにハワイアンと日系人に注目するのは重要であることがわかる。

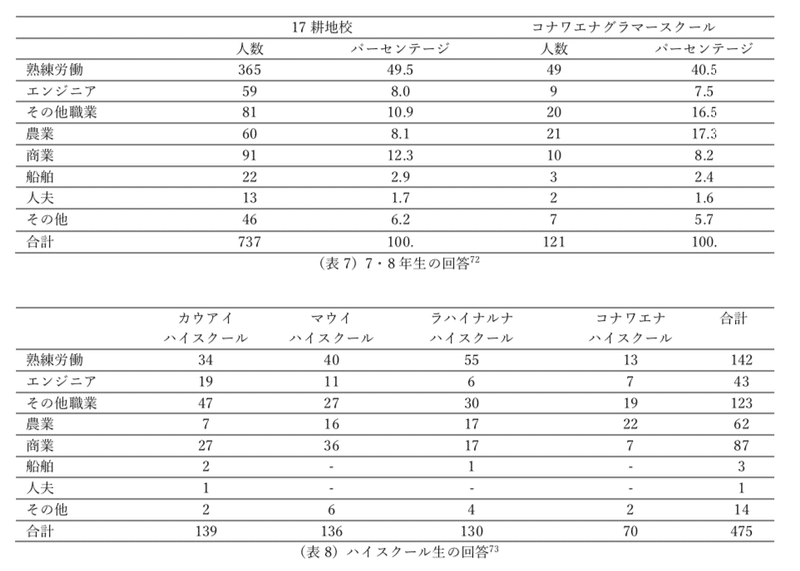

1926年12月に実施された「7・8年生と17のプランテーション地区にあるハイスクール858人」(表7)を対象にしたものと「島ごとを代表する4ハイスクール475人」(表8)を対象に行われた職業観に関するアンケートでは、プランテーション地区に位置する学校の生徒とそうでない生徒の間に意見の相違が見られた。

「大人になったら何の職業に従事していたいですか」(What kind of work do you think you will do when you are a man?)という質問の結果は以下のようになっている。

表7の農業の割合はいずれも低くなっており、熟練労働の割合が高くなっているのはプランテーション学校と非プランテーション学校で共通しているが、コナワエナハイスクールにおける農業の割合が10ポイントほど高いのは、サトウキビ農場に比べて比較的簡易な作業であるコーヒー農園のある土地だからであると考えられる。プランテーション地域の学校で約半数が熟練技術者を志望しているのは、環境から脱却、再生産を断ち切るという考えの裏付けとなっている。表8のハイスクールの回答でも合計値はいずれも熟練労働が高くなっている。

彼らが熟練技術者を選ぶ理由は、Adams(1928)によると「おもしろそうだから」というイメージ、収入の高さなどが挙げられている。一方「世界を見るため」や健康上の理由、そして父兄と同じ職業だから、といった理由は低いポイントとなった。これらの結果も、先述のより安定し楽な仕事へ移行しようというイデオロギーを裏付けている。

技術者を目指すのに教師になる人が少ないのは、「ブレインワークに自分は向いていないと思う」という意見や「両親が貧しいゆえにハイスクールに進学できないため」などの理由があった。また教師になる人も「外で長時間働けないから」や「直射日光が嫌いだから」といった教育職を熱望しているわけではなく、むしろ消極的理由で選ぶ人が多かった。

同時に7・8年生860人に問われた 「ハイスクールに行きたいですか、その理由はなんですか」(Do you intend to go to high school; what is your reason?)という質問に対しては配布した全生徒の88%にあたる679人の回答があった。うち325人は「よりよい職業に就くため」と答え、213人は「よりよい教育を受けるため」と回答した。

アメリカのように開拓地があれば土地という資産を獲得できたが、すでに白人資産家に占領されているハワイは日系人にとって資産を形成するのが難しかった。そもそも日系移民は「ハワイに来たら金持ちになれる」という話につられて来た人がほとんどであったため、他の民族よりも地位や稼ぎに敏感であった。そのため、日系1世は自分たちの子供に、よりよい職業に就くことができるように教育を受けさせたのである。貧しい移民がいくことができるのは公立学校であり、公立学校では地位が確立されているハワイアンも「脱プランテーション」という同じゴールを持っていた。そのため、公立学校では職業訓練に関するカリキュラムが多く揃えられていた。これより民族集団を超えた同胞意識は職業に関するモチベーションによって醸成されていったと考えることができる。

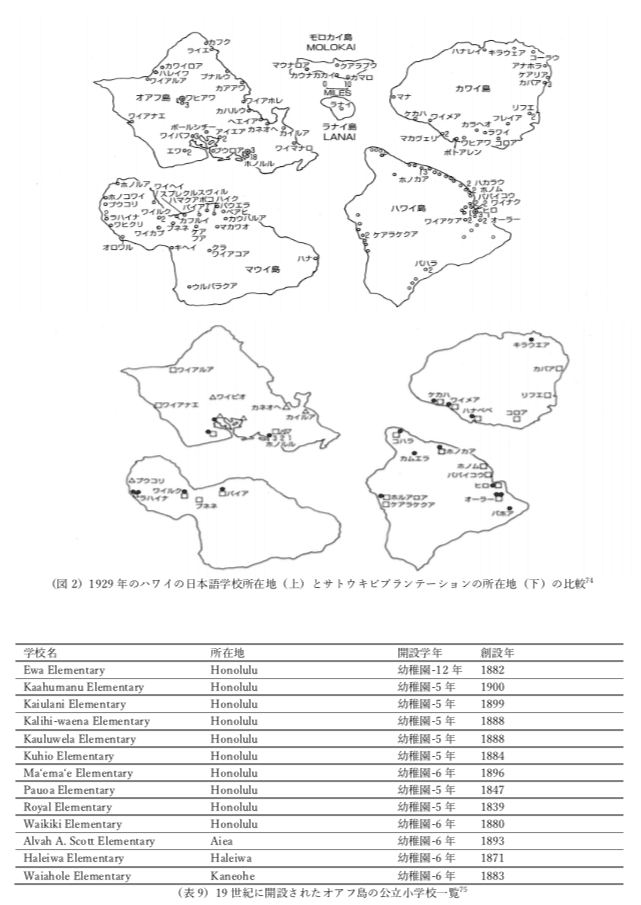

図2を参照すると、プランテーション農場と日本語学校の所在が被っていることがわかる。また、表9の小学校(グラマースクール)12校中10校がホノルル市内にできており、残るアイエアは島の南西、カネオヘはコオラウ山脈を越えて島の東、ハレイワの街は島の最北端に位置するため、いずれもプランテーションのあった場所に小学校がなかったと考えることができる。賃金が低く、生活水準が低いプランテーション労働者が市街地にある小学校に子供を送り届けるのは困難であったのに加え、純日本人の日系1世と、アメリカ市民の日系2世の間で文化的価値を共有するためにも仏教寺院が先導して創設した日本人学校に通わせるのは効率的な方法であった。

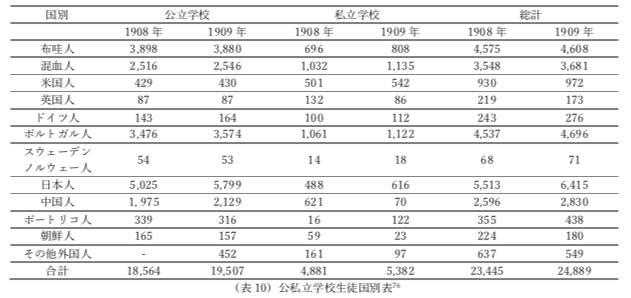

『布哇日本人年鑑』によると、各人種別の生徒数は以下の通りであった。

公立学校に多く占める民族集団は日本人が一番多く、ついでハワイアン、ポルトガル人、混血人とつづいている。そのため、本章の序盤でも述べたように職業選択に対する意識が高かったのはハワイアンと日本人であったという論証と合致する。同じく公立学校は手工芸科・農作業科・刺繍科を常設しており、農作業科に関しては9,309人、刺繍科には7,649人在籍していたという記録も残っているため 、それぞれ公立学校在籍者の50.1%~47.7%、41.2%~39.2%の生徒が在籍し、職業教育に集中していたことがわかる。

第2節 ハワイアンから見た日本人

ハワイアンの社会における「立ち位置」についてこれまで歴史的背景と教育的な背景から概観したが、Kamaʻāina化の過程を調べる上で重要なことは「ホスト国」であるハワイアンがどのように移民を自文化に包摂し、lāhuiとしての地位を獲得することを許容したかということである。ハワイアンと日系移民はナショナリティを失ったディアスポラとしての共通性をこれまで指摘してきたが、ハワイアンは外部からの「侵入者」である移民を排斥することはどの局面においても可能であった。しかし移民と共に暮らし、価値観を共有し、移民の中に「ハワイアン」としてのナショナリズムの萌芽をみるまでにハワイアンも移民を許容する姿勢を取らなければ、現代の「Kamaʻāina」ローカル性につながったとはいえないだろう。

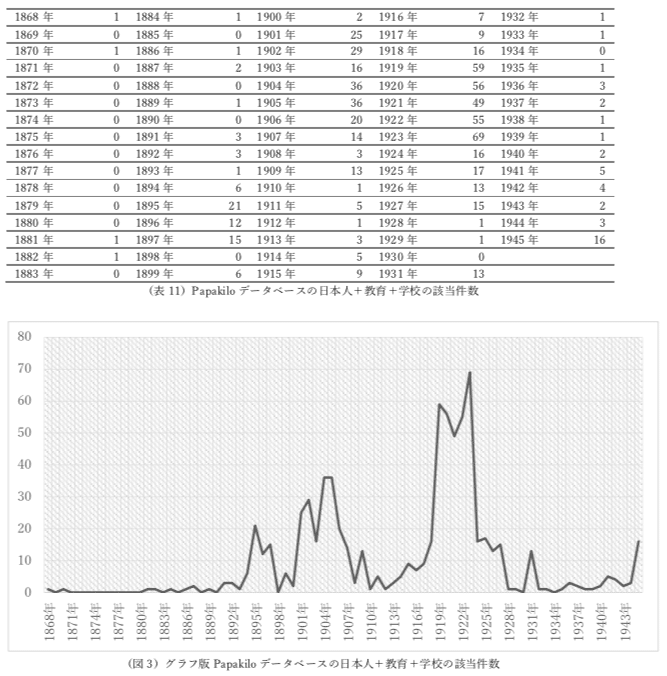

元年者が来航した年である1868年から、第二次世界大戦終戦の1945年までの期間に、ハワイアンの日系人に対する関心はどのように変わっていったのかを調べるため、ハワイの新聞を探索した。これまでの調査を総括すると、1868年に初めての移民がハワイの地に降り立ってから1945年の第二次世界大戦に日系2世がアメリカ軍として参加するまでの間に市民性意識のみならずナショナリティや文化の接触の面で大きな変化があっただろう。特に1890年代の日本語学校ができるまでは日系2世が多くなかったため、ハワイアンとの接触はプランテーション耕地に限られていた。1900年に入ると公立学校で日系2世がより良い職に就くためにハワイアンと学んだ。1920年代になるとアメリカ人としてのナショナリティとハワイアンの文化を内在化させたデュアル・アイデンティティを形成した日系2世が、黄禍論に対抗して裁判を起こすようになった。つまり、ハワイアンの日系人に対する関心は1900年から1930年の間に大きく変化したと推測できる。

ハワイ語新聞探索は古川(2015)を参考に、ハワイ大学マノア校のオープンレポジトリeVolsでのキーワード検索とPapakiloハワイ語新聞アーカイブウェブサイトを利用した。まずPapakilodatabase.comにアクセスし、Search by CollectionタブからNewspapersを選択した。またさらに条件を絞るため、キーワードを使用した。ハワイ語で学校を意味する”Kula”、教育を意味する”Hoʻonaʻauao”、そして日本人を意味する”Kepanī”で日本人と学校に関する話題を抽出した。検索の対象となる新聞は1834年から1948年まで発刊されていたハワイ語の新聞46紙である。また、期間を1868年から1945年までに限定して検索した。1868年から1945年までのPapakiloにおける「Kepani+Kula+Hoʻonaʻauao」の該当件数は722件であり、詳細は以下のようになった。

結果は3つの関心が増加する時期に分けられる。まず1894年から1898年にかけては日本語学校に関する話と、日清戦争に関するニュースが多数であった。日本語学校の広がりに関しては、キリスト教の話題と関連して客観的事実にとどまっている。1900年から1908年に関しては先ほどの推測で重要視していた期間であるが、地元のニュース欄に頻繁に登場するようになった。例えば強盗に入られたり、車に轢かれたりするニュースが増加した。日系人が国際的な枠組みの中での「他者」から身近な存在に移行していった時期であると言える。1918年から1928年は外国語学校取締法に反対する日本語学校試訴の時期であり、論調は客観的事実を伝えるニュースと共に「対白人」の構図の中で有色人種の連携を感じさせる描かれ方がされていたのが特徴であった。そのため、1900年から1930年の間に大きな文化的接近があったと考えられる。

第3節 日本人から見たハワイアン

本節では、「受け入れられる側」であった日系人が1900年から1930年の間にハワイアンに対しどのような思いを抱き、文化的に接近し共通のナショナリティを形成していったのかを分析する。まず日系人から見たハワイアンについて、1900年代初頭にハワイにいた日本人の証言より考察する。

第1、2章では公教育制度成立の過程の文脈で、もともとハワイアンはサトウキビ農業に向いていなかったことから他の職業(もしくはアメリカから輸入した新しい職業)に就くために英語を学んだことを記した。本章第1節では日系人・ハワイアン共に「立身出世」「職業機会の拡大」を異なる立場から導き出された共通の目的意識を持っており、教育に積極的に参加するインセンティブになっていたことを示唆した。

公立学校創設に関わったアームストロングは1853年にニイハウ島からハワイ島まで視察し、ハワイ人の父母から英語による教育の要望が多数寄せられた。「英語での知識は、富を追求するハワイの人たちにとって、成功のためにたいそう重要なものである」という認識から、英語による共通学校の構想が固められていった。

当初は、英語は自らの社会的地位の向上を目指すための手段にとどまっており、英語による「侵略」とは捉えられておらず、自力で社会的上昇をする手段のなかったハワイにおいて「立身出世」を可能にする道具であり、自らの文化とは一線を画す方法論的言語使用があったことが示唆されている。同時に日系人も「日本人」という民族性を維持する上では日本語学校による国語教育を重要視していたが、日本語学校はあくまで公立学校の補助的なものであり、公立学校は職業機会の拡大による「立身出世」の原動力として利用されていた。とりわけ民族の垣根を越えるのに重要な役目を果たしていたのが、ピジン英語である。日系移民とハワイアンは共にプランテーション労働者として作業していたが、日系1世は英語が話せず、同じく他の国からの移民も英語が話せなかった。ゆえに意思疎通を図るために簡単な文法と自国の単語を混ぜたピジン言語を形成していった。ピジン英語がハワイで定着したものはハワイアン・ピジン・イングリッシュ(HCE)とよばれている。MPIの教育によって定着した新モデルのアメリカ観により2世のアイデンティティ形成に大きく影響を及ぼした 。公立学校において白人と非白人の差別構造を経験することにより「劣等感と憧憬という二律背反する感情を形成 」したといわれ、これが日系人のアメリカ化とKamaʻāina化を推進する原動力となった。「憧憬」によって階級上昇を目指すための標準英語とキリスト教への執着が起こり、アメリカ的価値観を吸収することによって白人と対等な社会的地位に立つことを目指していた。一方で「劣等感」は反動として仏教に執着する原動力となり、自民族文化の維持をする動きにつながった。また意図的にHCEを選択し使用することが「白人社会への抵抗」のシンボルになり、同時にハワイアンを含めたクレオール文化への執着を意味した。「白人社会への抵抗」の意識は、白人によって倒されたハワイ王国への同情に向かい、日系移民の精神的アイデンティティをハワイアン文化に自己同一化した。これらの「白人に対する抵抗」は試訴事件の時に大きな節目を迎え、試訴派の編纂した日本語讀本においても日本人のハワイアン文化接近をみることができる(このことは第4章で分析する)。

このように、日本人は白人への憧れと、ハワイアンに自らと同じ有色人種で後ろ盾のない立場に同情する感情を内面化し、その相克の中で新しい市民としての「立ち位置」を形成していったことが窺える。

ジャーナリストの長澤別天(1868-1899)は1894年にこのように記している。

「抑カナカ(土人)は總じて蟲々たる愚民にして、國家の體面、獨立の大義と云ふが如きは何事を意味するや、解せざるなり(中略)奮發淬勵、臀を揮ふて集り来り、血をカメハメハ大王の像前に啜り、飲泣して外人の跋扈、国威の凌夷を告げ、誓ふて國家の為めに身命を擲たんと欲する者極めて寥々にして、例のフラフラ(蹈舞の名)をおどりて娯まんと欲するは皆な然り。假政府黨をして威を専にせしむ決して偶然にあらざる也 」

その当時日本の知識人たちは、文明開化と欧米列強との関係の中で帝国主義的な観点から ハワイアンのことを勤労意欲の低い「未開国人」と捉え「土人」と呼称し、ハワイ人を知的にも、肉体的にも劣る「土人」だと見なしていた が、同時に日本本土を離れた自分たちと王国を失ったハワイアンを重ね合わせ白人より不利な立場に置かれるディアスポラとしての共感を持ち合わせていた 。日本語新聞『日布時事』の社主・主筆であった日系一世の相賀安太郎(1873 -1957)は長澤とは異なりハワイに長いこと住んでいたことから、ハワイアンに同調的な立場に変化した。 1934年になると彼は論説の中で、

「何れの社会に於いてもそうであるが、一つの低級な文明がヨリ高度の文明によって征服された時、そこには必ず民族的、歴史的悲劇が伴ふものである。ハワイに於ても亦、過去一世紀に亘るハワイ社会の変化を土人の立場から観た時それは決して幸福な結果のみを齎したとは云へない、寧ろ此の一世紀を通じて土人の生活の底には民族の悲劇が大きな線をな して流れていることを吾人は発見せざるを得ない(中略)ハワイに於ける資本主義文明の移植は即ち生産手段の世界に於ける、換言すれば人間の物質生活に於ける大きな進化の過程であったと同時に、又それは布哇土人にとっては民族的滅亡、経済的奴隷化、政治的隷属化、社会的悲劇への過程であった 」

と述べている。このような考えを持ちつつも、大多数の日本人は帝国主義と社会進化説の言説から、日本人はハワイ社会の中でハワイアンより高い人種的ヒエラルキーに位置していると自認しており、ハワイアンの位置まで下がることは危惧していた。一方、伝染病で人口の大半を失い自治権を奪われつつも政治的な影響力は絶対数持ち合わせていたため、ハワイアン側も白人政治家と結託して日系人に不利な法案を議会に通すことも可能であった。そのため、日系人とハワイアンは常に相互の強みや弱みと対峙しながら競争し続ける必要があった 。また、日系人は結婚を人種的垣根を超えた社会階級移動の機会とみなしていた可能性が高い。本派本願寺開教師の與世盛智郎(1894-1986)は、著作で当時の日系人と他民族集団の民族間通婚について以下のように述べている。

「経済的に政治的に恵まれず社會的地位の不利な民族にあっては男子よりも女子の方が鼻を高うする。かかる女性は自己の同種族の男性よりも高い位置にある異人種の男性に憧れ、生活様式は勿論、精神的にも身体的にも相手としたい異人種の男性の嗜好に應ずるやう努力するので、何時しか立居振舞に到るまで同種族の男性とも女性とも懸隔を生じて来るやうになる。殊にインテリー女性にあっては(中略)異人種の男性を相手として人種的に恵まれぬ物足りなさを満たさんとする人が多く、其の結果として布哇の東洋人には女性は次第に白人に似て行き男性は比較的土人に似ていく傾向があるやうだ 」

二世の世代になると公立学校に通うようになったのもあり、人種間交流が活発化した。その結果として結婚も行われるようになっていったが、2世女性は「社会的地位」の文脈的において、「人種的に恵まれぬ物足りなさを満たさんとする」ために結婚という手段によって、知的にも肉体的にも「白人化」していった のに対して、労働者としての素質を問われていた2世男性は先述したようなアメリカ社会への順応と反抗という二項対立的な意識に基づいてか、ハワイアンと結婚する人が少なくなかった。

また、日系人とハワイアンの関係性は、アメリカ政府との対立によって強固なものになっていった。日系人で準州下院議員であったアンディ・ヤマシロ(1896-1960)は、1931年3月にハワイ人の伝統的文化を保護するために「布哇調査局」の設立を要請し、特別予算 1,500ドルを組み込む法案を議会に提出するなど、先住ハワイ人に対し協調主義的な態度を取っていた 。 物部(2010)はヤマシロの功績を、アメリカ政府による「アメリカ正義」実現の名の下に行われそうになった白人による統治を、地元の人の連帯によって阻止した点であったと述べた。

「またヤマシロは、このような協調主義を日系人、ハワイ人、ひいては地元の白人やハワイ社会全体のために戦略的に用いようとした。アメリカ本土の人々に加え、本土からハワイへの新参者が先住ハワイ人や日系人を批判すると、共にハワイで生まれ育ったという『ローカル意識』 を地元の人々の中で燃え立たせ、人種を超える連帯意識を作り上げて、協力して外部からの圧力から抵抗しようとした。 ハワイ駐屯のアメリカ海軍の総指揮官であったイェーツ・スターリング提督(Admiral Yates Stirling, Jr., 1872-1948)が、多様な人種構成を持った陪審員の判断に異議を唱え、『アメリカの正義』を守るためには、ハワイの地元の人々から自治権を取り上げ、アメリカ政府から任命された政治家による委員会制政治の導入が必要だと批判した。 メリーランド州ボルティモア市に育ち、そこで培った人種意識をハワイ社会にも当てはめたスターリングは、ハワイを『非白人の跋扈する無法地帯』と中傷したあげく、日系二世のアメリカへの忠誠心を疑問視し、また『ハワイ諸島の奇妙な雰囲気に染まりすぎていない白人種』のみによってハワイは統治されるべきだと主張した。スターリングの批判に対し、ヤマシロは、ハワイのことはハワイで生まれ育った地元(ローカル)の住人が人種にかかわらず最もよく理解しているのであり、部外者から批判を受ける謂れは無いという意見を公式に表明した。そして委員会制政治の導入を否定し、地元の人々による自治権を守るべきだとする世論をハワイ社会内に形成するのに貢献した 」

ように、Kamaʻāina化の過程には内発的なものと外圧的なものの二種類のダイナミクスが存在していたことがわかる。

第4章 初等教育におけるローカル性の形成

第1節 国定教科書時代

1926年に

「曰く布哇は大なる日本人の人口を有す、曰く日本人系市民は茲十五年を出でずして投票民の大半を占めん、曰く日本人は容易に他の人種と同化せず、曰く日本人は依然として彼等特有の理想と習慣を固守し依然として彼等の皇帝に対し忠良なりと。日本人が他人種、特に白人種と容易に同化せざることは万人周知の事実なり雖も、何人と雖も単独に同化し得るものにあらざるが故に此は半ば選択上の理由、半ば必要上の理由に基づくものと見做されるべからず 」

と日系人の口から語られているように、日本人は白人とは相容れない存在であると思われていた。それも日本語学校で使われていた教材は、日本に学校で使われていた国定教科書か、反白人の中でハワイアン文化に接近した日本語讀本の二種類であったことからも、いかにエスニシティの「アメリカ化」に対して危機感を持っていたかがわかる。

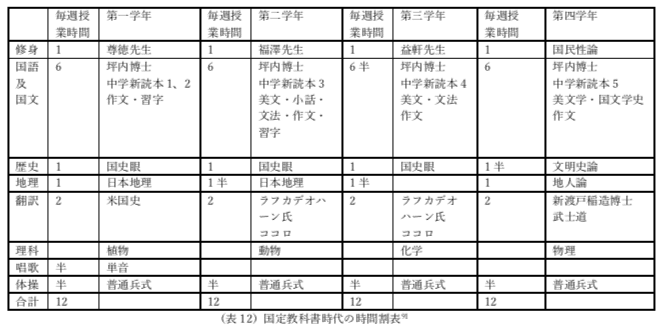

1915年に布哇教育会によって発行された日本語讀本が使用される前は文部省検定の国定教科書が使われていた。1907年に本願寺別院によって「小学卒業児童若くは之と同等の学力を有するものに中学程度の教育を施すもの 」として設立された布哇中学校は四学年制を採用しており、週12コマの授業を行っていた。内訳は学年ごとに異なり、以下のような時間割になっている。

国定教科書は坪内雄蔵によって1909年に明治図書から出版された『中学新読本』が使用されていた。週に6時間、作文や習字を中心に日本語を勉強していた。「日本人としての文化」を伝達する国語教育の他に翻訳や修身の時間で「日本人性」を身につけていたことが、教材から読み取れる。森有礼が定めた兵式体操を取り入れ、日本の国民教育に準拠していたことがうかがえるが、ここからは、日本にいる日本人と同様の教育をしているものの、ハワイ独自の価値観の養成は行われていないことがわかる。それは今までも記したように、日本人は日本へ帰国する前提でハワイに移民しており、公立学校ではアメリカの文化を取り入れていたために「日本以外の要素」を取り入れる必要がなかったためである。

第2節 日本語讀本教材の変化

日本語讀本時代になると、日米紳士協約の影響からハワイに定着する傾向が増加し、ハワイ社会への同化と共存に意識が向いたことから、二世子女に対する教育の内容にも変化が訪れたことを確認できる。それまでは「大和民族の世界的発展」のために日本人らしさを習得し活用する社会進化主義的な優越思想の実践が求められていたが、この頃からアメリカ社会に馴染み模範的なアメリカ市民としてハワイ社会の有用な一員となることが必要なことだと考えられていた 。そのことから日本語讀本には日本人とアメリカ人、そしてハワイアンが登場するようになる。このことについて、1929年の布哇教育会は日本語読本編纂趣意書の中で郷土的教材を取り上げることを決定しており、「童話、伝説、寓話、俚諺等は適宜之を採る」とした。これは目的を「日本語読本の主眼とする処はハワイにおける児童に普通の日本語を授け併せて米国思想に則り日系市民としての完全なる人格養成に資するにある」と定めたところによっている 。以下に日本語讀本に採用された日本人単体コミュニティからの離脱とKamaʻāina化を示唆する教材資料を列挙する。

日本人のハワイアンに対する認識は、もともとハワイアンが怠け者な「土人」として日系人よりも低いヒエラルキーに位置し、ハワイアンのようになることは立身出世を目的としていた日系人にとってあってはならないことであった、と第3章に記した。しかし同じナショナリズムにおけるディアスポラのアイデンティティを持ち、アメリカ市民として生きていく上で競争をしていかなければいけない好敵手としての存在に変化していった。公教育でも同じ志を持つものとして、また白人に抑圧されている同じ有色人種としての共感を育んでいった。決定的になった試訴事件では従来の白人至上主義的な社会進化説信奉から脱却し、ローカル同一コミュニティのメンバーであるとの認識が示唆されているのは、以下に記されているジェームズ・クックがハワイを訪れ落命した逸話とカメハメハ大王の話の経年変化に見て取ることができる。

第1項 ハワイ史観の「立ち位置」

①

対象教材:日本語讀本

巻五「第二十六課 キャプテンクック」

巻十二「第八 キャプテンクック」

巻十二「第四 動く島」

1929年7月25日に初版が発行された巻五と、1939年11月30日に初版が発行された巻十二では、ハワイ史において西洋との接触という点で重要な役割を果たしたキャプテンクックの来航事件について、日本人の視点の大きな移動あったことが本文中から読み取ることができる。

まず巻五の逸話は「西洋人の立ち位置」で話されているである。登場する描写は西欧史観に基づいたキャプテンクックとハワイアンのイメージであり、「文明対未開」の構図が浮き彫りになっている。キャプテンクックはまずイギリス・ヨークシャーの貧しい農家に生まれ、靴屋の奉公などを経て船乗りになり、航海術を覚え海軍に入隊したことが記されている。その後クックは「名高い航海」をする探検家として訪れた国や功績が列挙されている。またクックはハワイ群島を「発見した人物」と表すのと対照的にハワイアンを「土人」と表し、「土人はクックらをほんとうの神様と信じていたのでしょう」「神様でも迎えるようなもてなしを受けました」とニュートラルではない描かれ方がなされているのが特徴的である。この話を記した筆者は、未開国人としての「ハワイアン」と、人種的にも文化的にも優越している白人の対比を無意識のうちに行なっている。「土人」差別意識は本文最後の

ある日、土人が船へ忍び込んでものを盗んでいきましたから、クックはそれを取り戻そうと上陸しますと、急に土人が集ってとうとうクックを殺してしまいました。

という一文からも読み取ることができ、日本人の視点が白人的第三者視点にあることがわかる。巻十二では大きくハワイアン側に視点が移動している一方、歴史的事実としてはどちら側にも肩入れをしない客観的・第三者的なニュートラルな描写になっている。最初にキャプテンクックの説明はなく、代わりにハワイアンがコナのカラニオプウ王の命令のもと、ロノ神に捧げるマカヒキの捧げ物を用意している描写から始まる。そしてキャプテンクックはハワイアンの視点から語られ、供え物の中身(ぶた・にわとり・ヤシの実・ウルなど)やカフナの役割(「王は、まずナポーポーにあるロノの神のヘイアウへ案内した。(中略)ぼうさんは一心においのりを上げた」)などの説明を丁寧に行なっている。ジェームズ・クックという人物が土人に殺された、という書き方から平和に文化活動を行なっていたハワイアンの元にジェームズ・クックが迷い込んできた、という書き方に変わったのだ。 クックの最期では特にハワイアンの視点による状況説明、感情移入が行われている:

二人のしゅう長が、カヌーに乗って船へ近ずいて来た。船からは鐵砲をうちかけて其の一人を殺した。(中略)此の事を知った島人は、手に手に槍を持って海岸へ押し寄せた。(中略)そこではげしい戰がはじまった。(中略)突然、クックをめがけて一人のしゅう長が飛びかかった。そうして、クックのけんを引きぬき、いきなり其の背中を突きさした。クックはばったり倒れた。千九百七十九年二月十四日であった。

この文章からは、巻五にあったような「ハワイアンの盗み」に端を発する理不尽な殺人といった印象はなくなり、よりニュートラルな視点でのハワイアンと白人の対比が行われている。

同じく巻十二の「動く島」は完全にハワイアンの立場から語られる。この話ではハワイ島のケアラケクア湾ではなくカウアイ島ワイメアを舞台にしているが、ハワイアン像の変化が大きいことに変わりはない。

二そうの大きな船が、カワイ島のワイメア沖にいかめしい姿をあらわした。(中略)「やあ、不思議な物が見えるぞ。」「何だろう、あれは。」「動いているようだ。だんだんこっちへ近ずくようだ。」海岸の岩や岡の上には島人が黒山のように集って、わいわいさわいでいる。「島だ、島だ。」「島が動いている。」と叫ぶ者がある。(中略)大勢の部下を引連れて、海岸へ出て来たしゅう長は、カヌーを出して、此の不思議な「動く島」をしらべさせることにした。(中略)「色の白い人間が大勢乗っています。」「其の人たちはひふがだぶだぶで、身体中しわだらけでございます。」

最初の描写から、キャプテンクックのレゾリューション号とディスカバリー号は「ハワイアンの目」を通して語られている。また、以前のような「土人」表記は消え、代わりに「島人」と呼ばれるようになった。また、以前はハワイアンが白人から見た「客体としての土人」であったが、ハワイアンの目を通して事象を見るように変化した結果、「島人からみた肌の白い人種」へ立ち位置の遷移が発生した。白人をわざわざ「肌の白い人間」と呼ぶようになったのは、ハワイ語で白人を表すハオレ(haole)の表象が日系人にも移植され意識にハオレ像が内面化された結果、日系人とハワイアンの認知の枠組みが同化した可能性が高い。

ハワイアンの宗教についての理解度の深まりは「ロノ神とゆうのは、布哇の島々を造り、人々に食物を与え、布哇をこんな住みよい所にして下さったと信じられているえらい神様である。」という一文に現れている。また巻五で「土人はクックらをほんとうの神様と信じていたのでしょう」というハワイアンを差別的に表現していた箇所は「其の時までは、布哇の人々はこんな大きな船を見たことは無かった。(中略)始めて洋服を着て、ぼうしをかぶった人間や、たばこをふかしている人間を見て、不思議な船が、ロノの神を乗せて来たのだと思ったのは無理もないことである」に変更され、よりハワイアン寄りの思考枠組みを教育に持ち込んだと理解することができる。

②

対象教材:日本語讀本

巻五「第三十三課 カメハメハ大王」

巻八「第十八 カメハメハ大王」

1929年の巻五と、1937年の巻八では若干の変化が見られる。前者ではまずカメハメハ1世の生い立ちが語られ、戦争の絶えない世の中で伯父カラニオプに従い戦争で戦い、全島統一に向けて動き出したことが語られている。他の逸話同様一般のハワイアンを「土人」と表記し、また全島での戦いの中で各島の酋長の名前や西暦が細かく表記している。最後にはカメハメハを「はじめて布哇をとう一したえいゆう」と形容している。

一方後者は当時の政治的状況(「今から百五十年ばかり前までは、布哇には、どの島にも王様があり、其の下に幾人ものしゅう長があって、人民をおさめていました」「其の頃、マウイ島の王様は、モロカイ島、オアフ島、カワイ島と、次々に攻取ってたいへんな勢でした」等)を細かくカメハメハの「統一の動機」として描写している。またヌアヌパリの戦いなど、史跡に残る重要な歴史的事実も列挙している。統一達成後の政治改革についても述べ、「土人」の起こしたある一つの歴史的事実を脱却し、「自分たちの住んでいる土地」に関係する主観的な事実としての認識に遷移していると読み取れる。

第3節 日本語讀本―新しい知識としてのハワイアン文化―

第1項 ハワイの伝統文化への敬意

③

対象教材:日本語讀本

日本語讀本 巻三「三十四 花賣」

この話では四郎という子どもがアメリカ本土へ行く兄を港で見届けるところから話が始まる。船が出発するときにおじと波止場へ行くと、「にいさんの友だちは、めい/\に美しい花わを持って来て、にいさんの首にかけてあいさつ」をした。これを見て四郎はおじに「あの首にかけてある花わは、どうしたのですか」と尋ねる。するとおじは「あれはレイといって遠くへ行く友達にわかれのしるしにかけてやるものです」と答える。帰り道にフォート街のかどで立ち止まり四郎にレイを作って売っている人を指して説明する。それを見て四郎が「大へんめずらしく思」う、という話である。ハワイアンにとってレイは人生の大きな節目に渡す慣例のある重要な贈り物であり、ハワイアン文化の根幹をなす重要な要素の一つになっている。最後に「四郎にはそれが大へんめずらしく思われました」と書いてあることから、日本社会の中にハワイアン文化はまだ浸透しておらず、客観的視点に立ってハワイの文化を吸収するという構図になっている。一方、家族である「にいさん」はレイをかけてもらっている描写があり、ハワイアン文化が日常と一体化してきていることも示唆されている。

④

対象教材:日本語讀本

巻四「五 カワイ島のパーカー」

ある日、カウアイ島に住んでいたパーカーという母親と二人暮らしの子どもが、父親がいないことを不思議に思った。母に尋ねるとハワイ島に行ったきり帰ってこないという。どうしてもハワイ島へ行って父に会いたいが、カヌーは自走できないので他の方法を考えることにした。長い間考えたのち、パーカーはハラの木でゴザを編み帆にしようと思いついた。帆を編み、帆柱をたてた自走式アウトリガーカヌーをつくった。それに乗ってハワイ島へ行き父親との面会を果たし、その後カウアイ島で幸せに3人で暮らした、という話であった。考古学的に約1300〜1000年前の間にハワイに入植した人々が伝統的航海術を使用したカヌー航海を行なっているため、「パーカー」という西洋名の子供が帆付きカヌーの起源になったというのは歴史上正しくないが、日系2世に理解しやすい形でハワイアン文化への尊敬を示しているという点は、この教材の目的として確認することができる。

⑤

対象教材:日本語讀本

巻十一「第十二 ハワイの先祖」

この話ではおじ、花子、三郎の三人の人物が登場し対話形式でハワイアンの伝統航海術と文化、歴史について講義をしている。まず「ハワイ人の先祖はどこから来たか」という質問には、花子が使用しているカヌーの共通性からポリネシアから来たと述べ、サモアから来たという定説を否定している。また方法論については、ダブルカヌーであると明らかにすると同時に構造をも解説している。ハワイという名前の由来についてはおじが「昔、ハワイロアとゆうえらい航海家があって、大きなダブルカヌーで布哇島までやって来た。…いかにもすみよさそうなところなので、直ぐ引返して大勢の人々を連れて来たのだ。此の人の名を取って、布哇とゆうようになったのだよ」と述べている。ハワイロアは動植物をハワイに運び定着させた。驚くべきことに先述した1929年出版の巻五「第二十六課 キャプテンクック」でキャプテンクックがハワイを「発見した」と書いていたのに対し、ここでは「キャプテンクックとハワイロアはどっちが早く来たのですか」という三郎の質問に対しおじは「ハワイロアだよ。ハワイロアはずっと大昔の人だ。キャプテンクックがハワイを発見したのは今から百五十年前で、それ以来追々世界の国々の人がうつって来るようになったのだ」と述べている。ハワイの発見はハワイロアと、開国の文脈での「発見」を区別したのは大きな変化であると言う他ない。

第2項 ハワイの伝説と神話(マウイ)

マウイはポリネシア神話全般に登場し、トリックスターとして描かれている半神半人の男である。ハワイの神話においては特によく取り上げられる。フラの題材としても頻繁に使用され、ハワイ諸島はもともとマウイが釣り針で海中から釣り上げたとする神話や、太陽の日照時間をマウイが伸ばしたとする神話など、ハワイアンの精神的・文化的な軸として大変な重要な地位を担っているキャラクターでもある。日本語讀本ではたびたびマウイの逸話が取り上げられた。

⑥

対象教材:日本語讀本

巻三「四十三 火の始(一)」「四十四 火の始(二)」

巻六「八 火の始(一)」「九 火の始(二)」

この話は1929年7月25日に初版が発刊された「日本語讀本 巻三」と、1936年に発刊された「日本語讀本 巻六」に収録されているが、7年の間に内容についての相違が出現している。

内容は火が発見されていない時代の話で、まずマウイ島に住む四人兄弟がカヌーを漕ぎ出し魚釣りをしていると、陸で煙が上がっているのを発見する。その時アラエという黒鳥が火を焚いてバナナを焼いて食べていた。驚いて海岸に戻ると、アラエは急いで火を消してどこかへ飛んで行ってしまった。火の起こし方を知りたい兄弟だが、アラエは兄弟のいるところでは火を起こさない。そのため長男マウイは自分の服を着せた人形を弟ともに沖に出し、アラエが火を焚くところを隠れて見るという作戦を思いつく。翌朝作戦を決行し、三人の弟は沖へ出て行った。マウイは木の陰に隠れて様子を見ていると、一匹のアラエが泥田の中から飛んできた。4人沖にいることを数えると仲間を呼び寄せてバナナを焼き始めた。マウイは観察していたが火の焚き方がわからなかったため、飛び出してアラエを捕まえようとした。アラエは逃げ去ろうとするが、一番若い一匹が捕らえられてしまう。アラエは始め真実を語らなかったが、「ひどい目に合わせる」と脅しをかけられ、「ハウの木のきれを、外のかたい乾いた木で」こすると教えた。火がつきアラエを解放したマウイは弟に話をした。それ以降マウイ島の人は魚や肉を食べるようになった、という話である。これは1910年にオーバリン出身のウィリアム・ドレイク・ウェスターヴェルト(1849-1939)が発表したハワイアンから聞いた口承神話や伝説を文字に書き起こした著作『Legends of Maui, A Demi-God of Polynesia』を元に作成したとみられる。アラエと半神マウイの伝説は、ハワイの神話の中で重要な位置を占めている。ハワイの神話・モオレロ(moʻolelo)や天地創造伝説・クムリポ(kumulipo)はフラやチャントによってハワイ社会で継承されていたが、1859年のカメハメハ2世治世下で白人宣教師によって公の場でのフラが禁止されて以降 、伝承は衰退傾向にあった。ハワイ語のアルファベット化以降、ウェスターヴェルトは体系的にハワイ神話を英語に翻訳した最初の人物であると言えるだろう。この教材は欧米史観やキリスト教観の入り込まない、純粋なハワイアン文化として日系人コミュニティに紹介されているという点で顕著な功績であると言える。

巻六では、半神マウイは「ムア」という男に置き換えられている。加えて、火を使っている様子を見てハワイアンである兄弟が「タロも、こうして食べてみたいものですね」と語る描写も追加されている。ポイ(poi)など、ハワイアン食文化の中心に存在しているタロの描写を追加することは、子どもがタロとハワイアンの関係性を認知しているという前提に行われるものであるため、さらなる文化接近の意図を読み取ることができる。

⑦

対象教材:日本語讀本

巻五「九 空をおし上げたマウイ」

半神マウイの伝説について続けて取り上げられている。概要は次のようなものである。昔は世界が低く、地面すれすれに空が存在していた。草木は伸びることができず、花も咲かなかった。人々は地面を這って移動するしかなく、世界は薄暗い闇に覆われていた。ハワイ島のヒロにいたマウイという少年は空をもっと高くしたいと考えていた所、腕に「力持ちの証」であるほくろができた。もっと強くなるためにおばあさんを訪ね、力の出る水が入っている瓢箪をもらう。水を飲んで空を押し上げると最初はマンゴーの木の高さ、ついで小山の高さ、ついにはマウナケアを超える高さになった。これにより、世界の人は明るい世界で綺麗な花や美味しい果物に囲まれ幸せに暮らせるようになった。

もともとウェスターヴェルトによってまとめられたマウイの伝説におばあさんは登場せず、近くの女の人から瓢箪に入った水を受け取っている。原文ではハワイ島ではなくマウイ島であり、ハレアカラの高さまで持ち上げ、カウヴィキに雨を降らせたとの記述がある。

⑧

対象教材:日本語讀本

巻五「十 マウイのたこ」

空が押し上げられた世界でマウイはお母さんに許可を取ってタパとハウを用いて凧を作った。タパとハウはハワイの伝統芸能で重要な役割を果たしている素材である。大きな凧はなかなか上がらず、周りの人に「空を押し上げたマウイが、あんなものくらい上げられないのか。」と笑われた。マウイは一生懸命になって「強い風来い。弱い風来い。」と叫び、ワイピオの谷に住む風の神様に頼みに行った。風の神様はワイピオで風を大きなカラバシ(ひょうたん)に入れて大切にしまっていた。これを受けてマウイは「風よ吹け吹け、ヒロの風。ワイピオの風も、吹いて来い。」と神に唱えた。この一文は、ウェスターヴェルトの原文では

O winds of Waipiʻo, in the calabash of Keleiʻioku

Come from the ipu-makani,

O wind, the wind of hilo, come quickly,

come with power.

となっており、ハワイ語の原文はウェスターヴェルト以前の史料が残存していないため確認することはできないが、一般的にフラやチャントで使われる詩・メレ(mele)や詠唱・オリ(oli)の形式を踏襲しているため、もともとはハワイアンが伝統文化の中で最も重要視していたものを同化の過程で日系人の教育に組み込んだことが推測できる。

⑨

対象教材:日本語讀本

巻六「十五 レーンボーフォール」

ハワイ島ヒロのワイルク川にある滝(レインボーフォールズ)の伝説、ハワイ神話からの完全な引用となっている。内容は、マウイの母ヒナは女性のシンボルとして扱われているハワイの神について史実通り描かれている。ヒナは滝のそばに住みワウケの木の皮でタパを作っていた。水につけてから乾かさなくてはいけないが、日が沈むのが早かったのでマウイが太陽を縛ってこらしめようと、ハレアカラに向けて出発した。ハレアカラにいるマウイの不在を狙って、ヒナの元に蛇のクナが困らせようと訪れた。川の水を氾濫させヒナの住処に流し込んだ。驚き急いで帰ったマウイはクナを退治し川底の穴に閉じ込めた。その後ハレアカラへ戻ったマウイは、太陽を説得して日の進みを遅らせた。

⑩

対象教材:日本語讀本

巻八「第十一 七つの卵(一)」「第十二 七つの卵(二)」

この逸話は、ハワイアンのアウマクア思想について述べたものであるということが、七つの鳥(二)の最後の一文から読み取ることができる。ホノルルに住んでいたカポイという貧しい農夫が大雨で濡れた屋根を修復するための草を取っていると、鳥の卵を見つける。卵を食べようとすると、フクロウが卵を返してくれと言いに来る。カポイは食べるつもりだと一蹴するが、最終的に返した。するとフクロウはお礼を言い、「カポイさん、あなたはお宮を建てて、神様をお祀りなさい。そうすれば、きっと仕合わせになります」と伝えて帰った。カポイは言う通りに宮を建てようとすると、ワイキキの王様が名高くなるのを憎みカポイに死刑を言い渡す。死刑執行される日の朝になると、王の宮殿に何千というフクロウが押し寄せてカポイを助け出した。最後の一文でその後カポイは幸せになりフクロウは神の鳥といわれ大切にされるようになった、と締められている。日系人子女に動物を大切にするだけでなく、「神の鳥と呼ばれるようになった」という文化背景も説明するようになったのは、ハワイアン文化への接近が最も大きな理由であろう。事実、ハワイのアウマクアには家族の守護神としてプーエオ(pueo)と呼ばれるハワイ固有のフクロウの形をとる例がある。

⑪

対象教材:日本語讀本

巻八「第五 ヘイアウ」

ヘイアウは白人宣教師による社会構造改革以前の首長制社会において、司祭者階級であるカフナがカプを基盤とした秩序を担う重要な場所であった。ヘイアウは神を祀っている場所であったが、その歴史はほとんどハワイの伝説に由来していた。この逸話では繁栄の女神ハウメアによって作られたことになっている。ハウメアが南の国へ行った時に不思議な色をした草花をもつ木の苗をみつけ、マウイ島のワイヘエの谷へ持ち帰った。水を飲もうと木を谷川に置くと、みるみるうちに根付いた。ハウメアは喜び、木の周りに石を積み上げて石垣を作ったのがヘイアウの始まりという話である。ヘイアウにあった木は、ある男が神の像を彫るために切り落としてしまう。すると暴風が吹き荒れ、木は大洪水に飲み込まれ海へ流されてしまった。数ヶ月後、その木はハワイ島のカイルアに流れ着き、酋長の手によって大事にヘイアウに祀られた。すると魚が沢山取れるようになった。一方ワイヘエの首長は夢に神が現れ、海岸に行くようにお告げを受けた。海岸へ行くと、一本の大きな木から雲が登っているのが見えた。神木だと確信した酋長はヘイアウを作り、神をクホオネエヌウと名付けた。その長ハワイ中に知れ渡るようになると、オアフ島の酋長がクホオネエヌウの名前を耳にし、自分のヘイアウに祀ることにした。それがコウ(昔のホノルル)パカカヘイアウの所以である、という話である。この章ではハワイのアニミズム宗教観の中枢であるヘイアウの重要性を説明すると同時に各島の歴史、そして各島についていた守護神の説明まで行っている。事実、最後に引き取ったのはオアフの首長であったが、Kuho’one’enu’u神は古代ハワイ社会において、オアフの酋長の守護神であった ことからも、アメリカ人による施政に遥か昔の古代ハワイ社会の社会形態と文化に対する敬意を感じることができる。

⑫

対象教材:日本語讀本

巻七「第五 メネフネ」

カウアイ島ワイメアにあるメネフネデッチ を作ったと言われている伝説上の小人、メネフネに関する逸話である。人間が寝静まってる間に出てきて作業をする小人であり、カウアイ島の王様オラは川の水を灌漑に使えず流出してしまうことに困っていた。王に頼まれたピーという魔法使いは、モキハナ山奥にいるメネフネの住処へ行き、部族の頭に助力を要請した。メネフネは仕事を引き受け、溝を掘り、石を刻んで用水路(デッチ)を作り上げたというものである。

第3項 共生する存在としての「ハワイアン」

⑬

対象教材:日本語讀本

巻三「十五 モエモエ」

モエモエ(moemoe)はハワイ語で「眠る」を意味する単語であるが、この話に出てくるモエモエという名の子も、よく眠る描写がされている。

「モエモエは、たいそう怠け者で、いつも寝てばかりいました。お母さんがタロの田で仕事をしていても、お手伝いをしません。お父さんが、魚釣りに行っても、一緒に行きません。ある日、お母さんに言いつけられて、山へククイの実を拾いに行きました。あくびをしながら、二つ三つ拾いました。もう嫌になって、そこに座りました。又あくびをして、寝転びました。とうとう眠ってしまいました。傍を流れている川の水がだんだん増えてきました。モエモエは、水の中に浸かってしまいました。木の枝や、木の葉が落ちてきて、モエモエの上に積もりました。それでも、モエモエは眠っていました。モエモエが帰らないので、お父さんと、お母さんは心配して、探しに行きました。山の中を、あちらこちら探しましたが、見つかりません。眠っているモエモエの鼻の上に、ククイの実が落ちました。それが芽を出して、根が鼻の穴まで、入って行きました。モエモエは、やっと目を覚ましました。腹を立てて、鼻の上のククイの木を、手でこすり落としました。モエモエは、立ったまま何か考えていました。「おう、そうだ。木も、水も、僕を起こしてくれたのだ。寝てばかりいたのは悪かった。今から一生懸命働こう。」と言って、急いでうちへ帰りました。」(片仮名から転記、筆者)

モエモエの逸話に関し、物部(2010)はハワイアンが怠惰な「おばかさん」に留まらず、心が清らかな自然の寵児であったり、不思議な神通力を持っていたと述べ、日本人の少年少女が単に「劣等民族」として見下す相手ではなく、親しみや好意を感じられるようないわゆる「高貴な野蛮人(noble savage)」的な要素を持ったハワイ人として描かれている、と述べた 。

第4項 ハワイの日系人としてのアイデンティティ

⑭

対象教材:日本語讀本

巻八「第十七 パイナップル」

この話は日系二世少年の第一人称的視点から語られる。日本からきたおじさんを、父親とともに父の働くワヒアワのパイナップル畑に見物に行く話である。おじさんはさとうきび畑を通る時「ほう、大きな砂糖きびだな。まるで竹のようだ。」と驚き、これに対し父は「すばらしいでしょう。何しろ、布哇のために、砂糖きびは一番大切なものですからね」と述べる。実際、1910年代以降の産業においてサトウキビは「生産業物を合しても猶ほ数倍の多きにあり 」、1908年の生産額4000万ドルはコーヒーの23万8083ドル、パイナップルの145万7640ドルに比べてもはるかに多かったことがわかる 。ここでいう「一番大切なもの」とは、日本人共同体の雇用を継続させ、ハワイ社会においての位置を確固たるものにしたという意味に加え、ハワイアンはじめ他の民族との交流の場を増やし、民族間の障壁を取り除きハワイ社会をより流動的なものにするために果たした役割があることを示唆している。

おわりに

本論文では日系人のハワイアン文化への接近と内在化の過程を「ホスト国」としてのハワイアンの歴史をもとに明らかにした。日系人のKamaʻāina 化のきっかけは日米紳士協定締結に伴うアメリカ市民化にあったが、それ以前に日系1世は2世世代に対しプランテーション労働からの脱却を期待し、同時に日本人としてのエスニシティを保持してほしいと願っていたことが明らかになった。

第1章ではエスニシティ・ナショナリティ・市民性の観点からKamaʻāina の定義を行なった。「ホスト国」であるハワイアンはアメリカやイギリスの介入を受けて市民性や公民権の概念を導入した。Kamaʻāina の下部概念としてKanakaとLāhuiが存在し、Kamaʻāinaになることは同胞(Lāhui)としての地位を確立することであり、白人という外部の脅威に対抗し同じ文化基盤を共有したローカル集団を「ハワイアン・エスニシティ」の共有によって形成した。また、同質性を見出す基礎となったハワイアンと日系人のディアスポラ・アイデンティティの形成について、それぞれの19世紀の歴史をもとに概観した。ハワイアンに所有概念がなかったことをいいことにアメリカやイギリスは参政権と政治権力を巧みに扱い、ハワイアンから土地と政権を奪取した。それによりハワイアンは主権と財産を失い、生まれ育った土地にいながら尊厳を奪われた棄民となった。同時に1868年を機にハワイに渡ってきた日系移民はナショナリティの所在である日本を離れたことによりディアスポラとして「海外で大和民族を発展させる」ことを支柱としてハワイで生活していた。

第2章では公教育制度の成立の過程を「アメリカ化」の観点からキリスト教との関係を概観し、ハワイアンの教育意識の変化を考えた。1820年代にアメリカン・ボードが教育事業を興し、ハワイ語やハワイ文化を英語やアルファベットに置換していった。1840年憲法で教育に関する法整備が進むと、宗派性を排除し職業訓練に特化していくようになり、これが日系人とハワイアンをつなぎあわせるきっかけとなった。また、公教育では英語で職業訓練を行いながらも、ハワイアンはカメハメハスクールズでハワイ語を、日本人は日本語学校で日本語を学ぶことでエスニシティの存続にも力を入れていた。

第3章では「ホスト国」の社会的包摂の過程をハワイ語新聞による関心度の推移によって測った。結果ハワイアンは最初日系人を「自分の世界と隔絶された場所にいる他者」から「同じコミュニティにいる同胞」として認識を変化させていったことが示唆されていた。また、日系人についても日系人思想家の文献をもとに分析を行なった。当初はハワイアンを社会進化主義思想のもとで「土人」とよび堕落した人種であると認識していたが、同じコミュニティ内で同じような職業志向をもつ同胞として、白人に対抗するときにはローカルの連帯感を表明するために英語ではなくHCEを使用するなど「同胞」としてハワイアンへの文化的かつ精神的にも接近していったことがわかった。この状況は1960年代アメリカにおける黒人公民権運動の時期にアフリカンアメリカンのエスニック・プライドが二流派に分離したこと に似ている―マーカス・ガーベイ(Marcus Garvey,1887-1940)の推進したアフリカへの回帰を標榜したアフリカ中心主義とアメリカ人としての黒人アイデンティティの形成を主張したマーチン・ルーサー・キングJr(Martin Luther King, Jr., 1929-1968)―のように、日系移民はローカルコミュニティへの同化と、アメリカ市民としての日系人エスニシティを形成しようとした二重構造が出現した。

第4章では1920年代の二重構造が発現した時期における日本語学校教材の変化について分析した。日本語学校はもともと日系1世によって「ハワイ化」と「過度なアメリカ化」への危惧から生み出されたものであったため、最初は日本で使われていた文部省検定の国定教科書が正式な教科書として採用されており、天長節など天皇主権の教育がハワイで行われた。しかしKamaʻāina 化の進行に伴って白人との対決がしばしば発生し、反動でローカルへの帰属意識を強めていくことになった。1920年代の日本語学校の教科書には白人主義の対抗意識としての「ハワイ化」の痕跡が認められ、それはしばしばハワイ神話や伝統芸能、宗教観、王国史の形で著された。1930年代に近づくにつれ日本語讀本における日系人の「立ち位置」は、白人からハワイアンに移行していったのである。

以上より日系人がKamaʻāina ローカル性を獲得したのは第二次世界大戦によるアメリカ人からの敵性外国人としての抑圧が直接的な原因ではなく、それ以前にハワイアンとの間で構築されていったことがわかった。また公立学校と私教育のデュアル構造が日系移民にローカルとしての地位を与え、アメリカ領となったハワイにおいて白人やハワイアンと同じく社会的地位の向上に影響を与えたことがわかった。はじめににも物部(2010)が日系移民と他の有色人種との関係性の研究が途上にあることを記したが、それが教育の所産であるという分析の仕方をしていた先行研究も少なかった。今後の研究ではハワイアンと日系移民のより密接な関係について、公教育における日系人のハワイ化を促進したカリキュラムや体系化されていない生涯教育であるサーフィンやフラなどの「文化資本によるエンパワメント」や、ハワイアンの精神性などの面から考察してみたい。また、本論文は先行研究の「日本人による日系人研究」と「ハワイアンによる先住ハワイ人研究」の中間を意識して記したものであるが、セトラーコロニアリズム(とくにアジアンセトラーコロニアリズム)などの観点からすると、本論文は疑義の生じる部分もあると考えられる。これからのハワイ研究は現状のハワイアンによる主権回復運動を中心とした権利について、多角的に俯瞰できるようにしていきたい。

参考文献

足立聿宏「第二次世界大戦中のハワイにおける公立学校教育と日系二世のアメリカ化ーマッキンレー高校の事例を中心に」移民研究年報 (9) 31-56 2003年3月。

Adachi, N. (1995). Socio-historical analysis of linguistic Americanization of Japanese-Americans in Hawaii, Osaka: Osaka Kyoiku Tosho, Co. Ltd.

Adams R. & Kai D.K. (1928). The Education of the Boys of Hawaii and their Economic Outlook; A study in the field of race relationship, Honolulu: University of Hawaii.

Codrington, R.H. (1891). The Melanesians: Studies in their Anthropology and Folk-Lore, Oxford: Clarendon Press.

De Varigny, C. (1981). Fourteen Years in the Sandwich Islands, 1855-1968, The University Press of Hawaii.

Ford, Alexander H. The Mid-Pacific Magazine, October, 1913.

古川敏明「ハワイ語新聞への学際的アプローチ: 日本・日本人・日系人関連記事の分析」人間生活文化研究25 126−130、2015年。

船橋治『ハワイ日本語学校教科書集成 第1巻』不二出版、2011年。

船橋治『ハワイ日本語学校教科書集成 第2巻』不二出版、2011年。

船橋治『ハワイ日本語学校教科書集成 第10巻』不二出版、2011年。

ハウナニ=ケイ・トラスク著、松原好次訳『大地にしがみつけ ハワイ先住民女性の訴え』春風社、2002年。

布哇教育会編纂部編著『布哇日本語教育史』布哇教育会、1937年。

布哇報知社編『布哇ノ日本語学校ニ関スル試訴及ビ附帯事件』布哇報知社、1926年。

布哇新報社編『布哇日本人年鑑 第8回』1910年。DOI:10.11501/2390624.

布哇新報社編『布哇日本人年鑑 第18回』1910年。 DOI:10.11501/2387653.

飯田耕二郎「ハワイにおける日本人の居住地・出身地分布 ―1885年と1929年―」人文地理第46巻第1号、1964年。

Kumu Pono Associates LLC. (2013). “He Mo'olelo 'Āina- Traditions and Storied Places in the District of Kona- Honolulu Region (Lands of Kalihi to Waikīkī), Island of 'Oahu”, Kumu Pono Associates LLC Study No.131, March 26th 2013.

物部ひろみ「戦間期ハワイにおける多民族性と日系人の『位置』ー先住ハワイ人との関係をめぐる一考察」『立命館言語文化研究』、21(4)163 - 173、2010年。

物部ひろみ「戦間期におけるハワイ日系人の帰農運動:奥村多喜衛と二世自作農」『移民研究年報』12 号、2006 年。

森茂岳雄『多文化社会アメリカにおける国民統合と日系人学習』明石書店、1999年。

長澤別天「ヤンキー抄」『明治思想家集』講談社、1968年。

日布時事「カメハメハ祭に際して― 擡頭する土人の民族意識」『日布時事』1934年6月11日。

沖田行司『ハワイ日系移民の教育史 日米文化、その出会いと相剋』ミネルヴァ書房、1997年。

小澤義浄編著『ハワイ日本語学校教育史』ハワイ教育会、1972年。

Pukui, Mary K. & Elbert, Samuel H. (1986). Hawaiian Dictionary, University of Hawaii Press: Honolulu.

リチャード・ホーフスタッター著、田村哲夫訳『アメリカの反知性主義』みすず書房、2003年。

Sahlins, Marshall D. (1995). How "Natives" Think: About Captain Cook, for Example, University of Chicago Press; 2nd.

Schmit, R.C. (1973). Religious Statistics of Hawaii, 1825-1972, The Hawaiian Journal of History, Vol.7, University of Hawaii Press.

四條真也「先住ハワイ社会におけるエスニック・プライドをめぐる人類学的研究」首都大学東京, 2017-02-22, 博士(社会人類学)申請論文。

進藤幸代「イメージの再生産 : 「アロハスピリッツ」を実践する観光客」観光研究2011年22巻2号。

白水繁彦『多文化社会ハワイのリアリティー 民族間交渉と文化創生』御茶の水書房、2011年。

Silva, Noenoe K. (2000). He Kanawai E Ho'opau I Na Hula Kuolo Hawai'i: The Political Economy of Banning the Hula, Hawaiian Journal of History, Vol. 34, Honolulu, Hawaiian Historical Society.

Tamura, E. (1994). Americanization, Acculturation, and Ethnic Identity: Nisei Generation in Hawaii, University of Illinois Press.

田村紀雄『正義は我に在り―在米・日系ジャーナリスト群像』社会評論社、1995年。

田中圭治郎「ハワイ州における公教育制度成立過程--ポリネシア文化とアメリカ文化衝突・葛藤の時代(1840-1899)」仏教大学研究紀要 (75), p119-146, 1991-03.

Wist, Benjamin O. (1947). Hawaii- An Educational Experiment in American Democracy, Studies in the History of American Education, UM Libraries.

與世盛智郎「愛する日系市民に與ふる書」『布哇の日本人よ』本願寺派慈光園、1940年。

吉田亮『ハワイ日系2世とキリスト教移民教育——戦間期ハワイアン・ボードのアメリカ化教育活動——』学術出版会、2008年。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?