「ハチミツとクローバー」に学ぶ、素数ゼミはヒトより不幸か?

7月も下旬に差し掛かり、子どもたちは待望の夏休みを迎えた。昨年から続く在宅ワークにすっかり慣れてしまった私であったが、家に子どもたちがいるとなると話は別だ。

特別広いわけでもない我が家に怪獣が2匹が放たれては、仕事など出来るわけがない。家にゴジラとコングがいる状況で冷静に働けるのは会社員ではなく軍人である。

(8月末までの我が家の様子:『Godzilla vs. Kong』 IGNより画像引用)

本当は一緒に長期休暇を取って夏の思い出を作りたいところではあるが、悲しいかな、会社員の夏休みは学生時代とは比べものにならないほど少ない。

私の会社は7〜9月の好きなタイミングに休んでくれという放任スタイルなので割と助かってはいるのだが、それでも与えられた休暇目安は5日と決して多くはない。小中学生の夏休みと比べると、おおよそ1/6といったところか……。

たとえ1/6であっても遠出をしたりできれば良いのだが、外出自粛というジレンマとのダブルコンボもあり、羽目を外して遊びに行けない子供たちを思うと胸が痛い。とりあえず8月までは一緒にマインクラフトをして過ごすことになりそうだ。

子供の頃くらい楽しい夏休みを過ごしてもらいたいが、人生はいつも儘ならないものである。そんな時、思い通りにいかない人生を鮮やかに表現した『ハチミツとクローバー』をふと思い出した。

全員片想いの逆走ラブストーリー

『ハチミツとクローバー』は羽海野チカ先生の出世作である。現在連載中の『3月のライオン』もバチクソに面白く、いつの世にも天才はいるものだとその圧倒的才能に感謝する反面、Twitterの文面がたまに不安定で心配になるので、羽海野先生は悩んだら短文ですぐ島本先生にDMして欲しい。

花本の研究室に集うようになった竹本、真山、森田、はぐみ、あゆみの五人は、みんながお互いにそれぞれの恋心を胸に抱きながら、足早に流れていく季節の中、共に同じ時間を過ごすことで深い絆で結ばれていく。だが、それぞれに歩み出す道は異なっており、別れの季節は訪れる。

『ハチミツとクローバー』Wikipediaより引用

(こんなカッコいい人いる?:『漫画家島本和彦』Twitterより引用)

『ハチミツとクローバー』は登場する主要人物全員が片想いという業を背負わされているので、誰もが常時苦悩しており、そして内省とともに人間として成長していく様子を描く、まさに人生の儘ならなさを表現した名作だ。

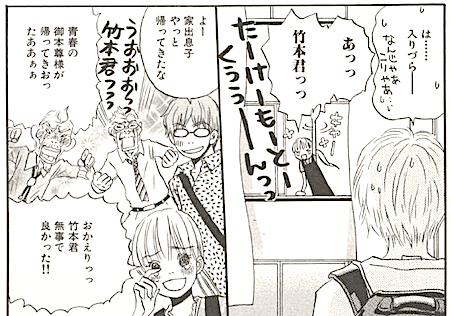

私が『ハチクロ』に出会ったのは学生の頃で、特に就職活動を前に目標が定まらなかった竹本くんに、これから就職活動をやらなければならない自分の境遇を重ねて思いっきり感情移入した。彼が自分探しの自転車旅に出た時は、作中で彼の行く末を見守った年配の教授たちと同じ気持ちとなった。

(うおおお〜っ!竹本君っっ!:『ハチミツとクローバー』7巻より引用 羽海野チカ著)

しかし後日、私はトントン拍子で内定を頂いたので、最後には「竹本くん……なんかゴメンな」と違った方向に思いを馳せることになった。『ブルーピリオド』しかり、芸術で生活していくことは容易ではない。「人と違う生き方はそれなりにしんどいぞ」は大衆にこそ至言だと改めて感じることが出来た。

Tips!:『耳をすませば』は定期的に見返した方が良い。

そして竹本くんと同じくらい心に残っているのがセミの話である。

おそらく「そうそう!セミの話ね!」と共感してくれる人は誰もいないと思うが……。連載終了から15年、私はずっと『ハチクロ』のセミの話がずっと心に引っかかっており、そしてそれを話す機会はいままでなかった。

セミと美大生の人生

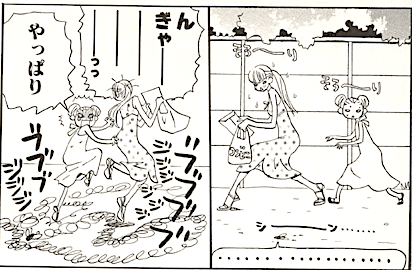

件のセミの話はコミックス4巻 Chapter25に登場する。研究室への帰路の最中、はぐみとあゆが生きているか死んでいるか分からないセミ、通称「セミ爆弾」を見つけ慌てふためくシーンから始まる。

(夏のあるある:『ハチミツとクローバー』4巻より引用 羽海野チカ著)

確かにびっくりする現象なのだが端的にこれを表す言葉がなかったせいか、我が家ではこのセミ爆弾というミームがすっかり浸透しており、嫁さんだけではなく子どもたちも使うようになってしまった。セミの悪い側面を凝縮した言葉なので、なんとなくセミに申し訳ない。

Chapter25の終盤ではセミの生涯について、様々な境遇下にある登場人物たちが各々に思いを巡らせる。

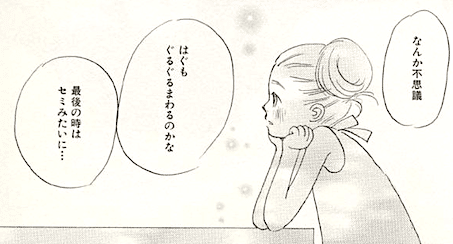

ヒロインのひとりである はぐみは、長い歳月を土のなかで過ごすも、成虫後わずか7日間で生涯を終え、セミ爆弾のようにぐるぐると地面をのたうち回る姿に、未来の自分を重ね感傷に浸った。今読み返してもすごい感性だなと思う。

(独特の感性:『ハチミツとクローバー』4巻より引用 羽海野チカ著)

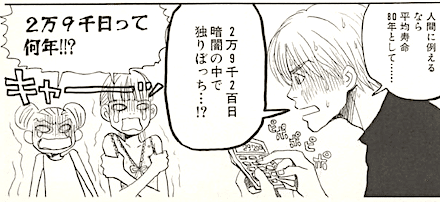

確かにセミの生涯を人のそれと重ね合わせるとゾッとする状況が容易に思い浮かぶ。7年間、土の中で生活した末に成虫となるも、その後の寿命はわずか7日間。人の生涯を80年と仮定すると、おおよそ3ヶ月ほどしか地上で生活することは出来ない。残りの時間は土の中だ。

(2万9千日間の孤独:『ハチミツとクローバー』4巻より引用 羽海野チカ著)

儚いセミの最後を再認識したはぐみ達は、有限な人生のなかでやりたいことを見つけられるのか、それをやり遂げることができるのかと思いを馳せて、Chapter25は終了する。

私はこの話がとても心に残っていた。セミ爆弾というミームだけではない、人生が有限であることの再認識させられるChapter25が、琴線に触れたのだろう。

そしてもうひとつ、心に引っかかるものがあった。それはセミは本当に不幸なのか?という疑問だ。

……なんとなく読者がミルコ・クロコップ化した気配を感じたが、これで心が折れてしまうとただでさえ少ないnoteの更新が止まってしまう気がするので、ここでは気に留めないよう心がけることにする。

(人を殺す目:『ミルコ・クロコップ』Uncyclopediaより画像引用)

素数ゼミが生まれたワケ

確かにセミと人の生涯を比較した際に、セミが良いと思う人は少数派だろう。仮にセミを選択する人がいたら、なかなか友だちになりたくない。

これは「7年間土の中・地上に出たら7日で死ぬ」という儚い生涯を好ましくないとい思う感性に基づくものだろう。自由な身になっても望むことをやりきれず死んでしまうセミの姿を自分の身に置き換えると、確かにやるせない。

しかし世の中にはもっとエゲツない運命を背負ったセミがいる。周期ゼミ、通称素数ゼミだ。

(Magicicada属のセミの総称:『周期ゼミ』Wikipediaより画像引用)

北米大陸の東部と南部にのみ生息する素数ゼミは、日本でよく見られるアブラゼミやクマゼミ、ミンミンゼミと比べて小さく(おおよそ2~3cm)、赤い目をしていることが特徴である。

そんな素数ゼミはいくつもの不思議な生態を持つ。その中でも一番インパクトがあるのが、羽化までの時間が13年または17年かかるという生態だ。

日本で観察される一般的なセミは7年ほど土のなかで過ごし羽化するので、素数ゼミはその1.9〜2.4倍、土のなかで過ごしていることになる。そして成虫後の寿命は特別変わらない。

竹本君が人の寿命を80年とした仮定を使って換算すると、地上に出れるのはおおよそ1ヶ月、残りの79年11ヶ月間は土の中ということになる*。

*以下余談

ちなみに前述の計算は実は正しくはない。

成虫後のセミの寿命が7日間というのは俗説であり、実際は1ヶ月程度生存するというのが現代の通説だ(参考:『セミ約1カ月生存証明し最優秀賞 生物系三学会で笠岡高の植松さん』山陽新聞digital)。

これに基づいて計算しなおすと、日本のセミ換算でおおよそ1年間、素数ゼミ換算でおおよそ4ヶ月は地上に出られることになる。いずれにせよ、79年+αは土の中であることは間違いない。

先日、『素数ゼミの謎』という本を読んだ。実はこの本、子供の夏休みの課題図書なのだが、少しの間拝借して子供より先に読んでしまった。面白かったので、この本を子にオススメしてくれた副校長先生に感謝の意を表したい。

本書は素数ゼミが進化の過程でなぜこのような生態となったのかを、図も交えながら分かりやすく教えてくれる。夏休みの宿題にもってこいだ。

素数ゼミが13年または17年という素数の年まで土の中にいる生態を持つことになったのには、氷河期とレフュージアが関係している。

いまから180万年前(地質年代表:新世代第四紀更新世)、地球に訪れた氷河期の影響で素数ゼミの先祖たちは絶滅の危機にあった。下がり続けた気温は植物の生育を妨げてしまい、根の水分に含まれる養分を栄養に成長をするセミの幼虫も成長スピードがどんどん遅くなっていった。

また長い期間かけて成虫となった数少ない個体も、交尾の相手がいなければ子孫を残すことが出来ない。氷河期に同じタイミングで成虫となった相手と巡り合う機会は少ない。

唯一それが可能な地域がレフュージアと呼ばれる、氷河の影響をそれほど受けなかった避難所のような土地だけであった。

そのため、素数ゼミの子孫はレフュージアから外に移動しない。生まれた場所から大きく移動しても交尾の相手がいないため、冒険心を持つ個体の遺伝子が残ることはなかった。

長い間土の中で生活し成虫となっても生まれた場所から離れない、とだけ聞くと、なんとなく引きこもりなイメージを持ってしまうが……。どちらも生き残るために選んだ道と思えば、あながち似た部分があるのかもしれない。

(現代のレフュージアは子供部屋)

こうした特殊な環境下で子孫を残し続けていた素数ゼミは、氷河期が終わってもその特殊な特徴を色濃く残したまま遺伝子を重ねていくことになった。

1年でもずれて地上に現れてしまうと、交尾相手がぜんぜんいないのです。レフュージアの中ではただでさえ仲間の数が少ないので、何かの具合でちょっと成長が速かったり、遅かったりして、「多数派」と一緒に出てこないと、交尾する相手もいっぺんに少なくなりました。(中略)そして、発生年のぴったりそろった子孫だけが生き残っていったのです。

『素数ゼミの謎』より引用 吉村仁 著、石森愛彦 絵

そしてこれが素数の年だけ土の中で生活していた個体だけが生き残った理由となる。本書ではその比較として15年間と18年間、土の中で生活していたセミ(以下15年ゼミ,18年ゼミと記載)を例示して考察されていた。

15年と18年の最小公倍数は90であり、つまり90年に一度、これら2種のセミが同時に発生して交雑する機会がある。交雑したセミは何年間、土の中で生活するかが分からないので、成虫になるタイミングがズレて、各々のセミの数が減少していってしまう。その頻度が90年ごとに訪れることになり、その都度セミの数は減っていく。

(もし15年ゼミと18年ゼミが同じ集団にいたら:『素数ゼミの謎』より画像引用 吉村仁 著 石森愛彦 絵)

しかし素数セミを相手にすると、途端に最小公倍数が跳ね上がる。15年ゼミと17年ゼミならば255年間、16年ゼミと17年ゼミならば272年間、17年ゼミと18年ゼミならば306年間先まで、交雑の機会はない。

(1000年間で17年ゼミの交雑機会は0.22~11回:『素数ゼミの謎』より画像引用 吉村仁 著 石森愛彦 絵)

結果的に成虫となる年が素数のセミ以外は、種を継続することが出来なかった。生命の起源に数学的要素が絡み合っていること自体がエモいし、素数の偉大さを感じることができる。プッチ神父は正しかった。

素数ゼミの英語の名前は「Magicicada」(マジシカダ)といいます。Magicマジックは魔法、cicadaシカダはセミといういみですから、まさに言いえて妙ですね。

『素数ゼミの謎』より引用 吉村仁 著 石森愛彦 絵

(素数はセミにも勇気を与えてくれる:『ジョジョの奇妙な冒険』69巻より引用 荒木飛呂彦 著)

視点による幸福度の違い

さて、セミの幸福度に話を戻そうと思う。はぐみ達はセミの生涯を自分に当てはめ、有限な人生の長くを自由にできないセミを不憫に思った。しかし素数ゼミの立場からしたら全く見当違いの考察であることが分かる。

そもそも長期間土の中で過ごさなければ、交配相手に恵まれず、素数ゼミは子孫を残すことが出来ない。仮に早めに成虫となってしまえば、まわりには誰もおらず、鳥類の餌となるか、交尾もせずに死んでいく哀しいセミ爆弾となるかの運命しか待っていない。土の中にいることこそが最善策であり、セミの幸せなのだ。

多面的な視点を持たないことは可能性に気づくことが出来ないことと同義である。可能性に気づかないこと自体が勿体無いし、こういった個体は生きやすいが決して重宝されることはないだろう。

例えばディエゴ・ベラスケス(1599~1660年没)の代表作、『ラス・メニーナス』ひとつとっても、視点によっていろいろな側面が見えてくる。

(Las Meninas:『ラス・メニーナス』Wikipediaより画像引用 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez作)

中央に佇むフェリペ4世の娘であるマルガリータ王女にのみ注目すれば、彼女の機嫌を取る周囲の群像劇と楽しむことができるが、右手前に描かれたマリア・バルボアに注目すれば、矮人として生まれた彼女が王族のための道化として生きることしか許されない闇が見えてくる。

彼らはいわば王侯貴族の「装飾」として、「ステイタス」として、「富の誇示」として養われていたのである。なぜなら奴隷マーケットにおける不具者の値段は、現代のペット市場における珍種と同じく、非情に高価だったからだ

『怖い絵 泣く女篇』より引用 中野京子作

しかしこの見方ですら十分ではない。当時の奴隷の中では、道化として王族に仕えたバルボアらの待遇は格段に恵まれていた。ハンディを持つ身で奴隷して生きるか、王族の装飾として誇りを傷つけられながらも安定した生活を選ぶか。彼女らがどのような気持ちで生きていたかは、誰にも知るすべはない。

まとめ

『ハチミツとクローバー』Chapter25では、セミの生涯を通じてはぐみ達は人生の有限さを改めて認識し、その中で満足のいくように生きていけるかと、未来の自分に思いを馳せた。

この感性や問題提起はとても心に残る良いものであったが、セミの生涯が不幸かというと、本文中でも述べたように、やはり疑問が残ると私は思う。

何百万年もの間に最適化された素数ゼミの生態から、土の中に長年いることが必ずしも不幸とは限らないし、外敵にも合わずじっくり成長できる環境はむしろ幸福と言って良いかもしれない。

ラス・メニーナスしかり、私たちは色んな視点で物事を評価しなければならない。

短慮から周りを見ずにうっかりタイミングがズレて成虫となった素数ゼミは、鳥の餌として生涯を終えることになる。鳥の餌よりは必死に足掻いた爆弾として、皆の記憶に残りたいと私は思う。

それでは。

(今までの記事はコチラ:マガジン『大衆象を評す』)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?