写真のように

第2回 “見られる”社会への処方箋としての“待つ視線”

〜考察・田口和奈『エウリュディケー』〜

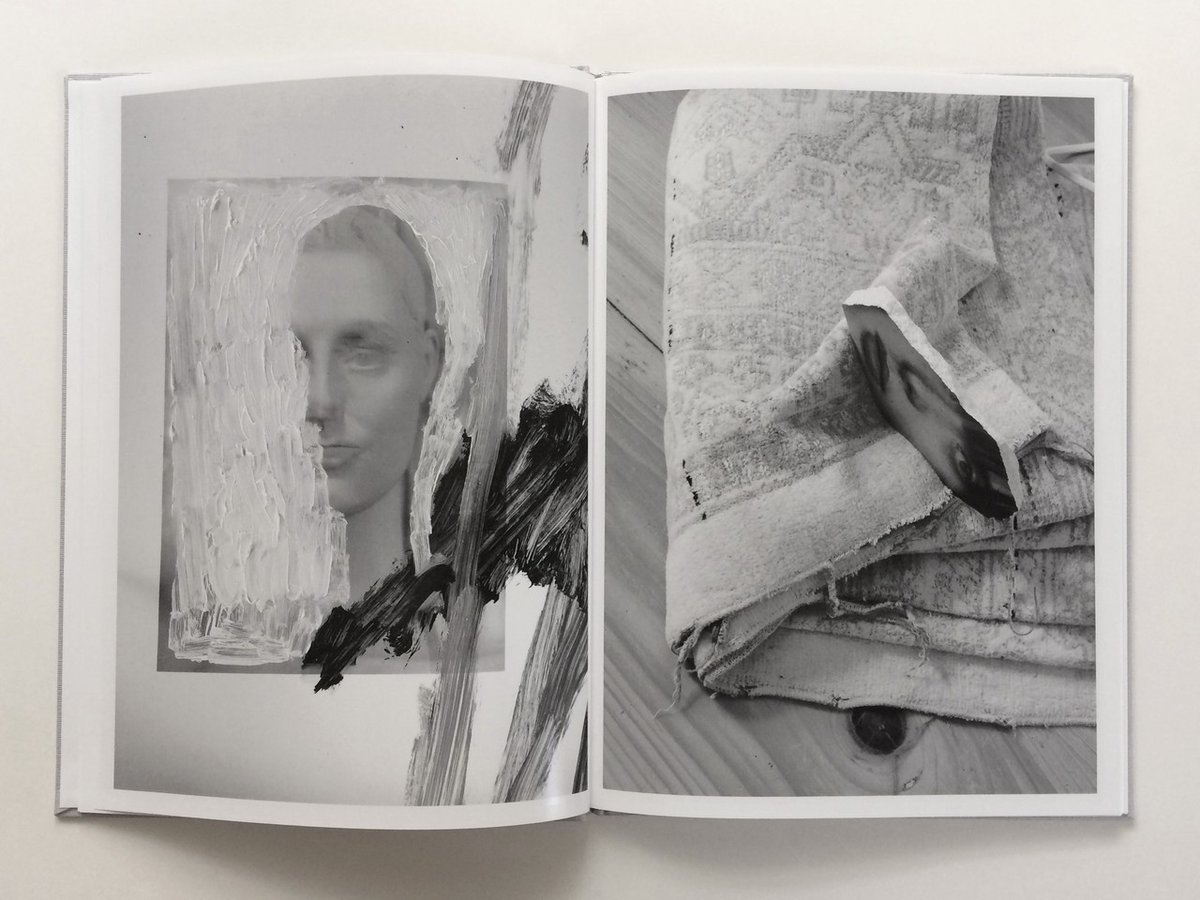

写真と絵画、二つの技法で作品制作を続けている美術家、田口和奈の作品集『エウリュディケー』(fig.1)が第45回木村伊兵衛写真賞の候補になった。田口にとって初の作品集となる『エウリュディケー』は、写真と映像など視覚表現への鋭い示唆を含み、かつ現代のITにおける視覚にかかわる問題と、その本質を浮き彫りにする佳作である。今回は、作者である田口とのメール交換を交え、『エウリュディケー』がわれわれに投げかける重要な示唆について、特に「見る」「見られる」というキーワードをテーマに考察を行う。かなり長いが、お読み頂ければ幸いである。

fig.1 田口和奈『エウリュディケー』

www.kazunataguchi.com/k.html

Ⅰ章:『エウリュディケー』へと至る

写真と絵画の輪廻

田口和奈は1979年生まれの美術作家で、東京藝術大学美術研究科を修了後、2000年代半ばからギャラリーでの作品展を中心に活動を開始した。現在はウィーンを拠点に活動を行っている。

田口の作品は、ファウンド・フォト(*1)や雑誌・新聞等紙媒体に掲載された写真を題材に架空の人物や風景を描き、描いた絵を大型カメラで撮影して印画紙にプリントして制作される。写真→絵画→写真というプロセスを経るのが田口の制作スタイルの特徴である。当然、「写真なのかそれとも絵画なのか」という問いが挙がるが、最終的に画像が定着する媒体が印画紙であり、あとで引用するが田口本人も自作は写真と明言していることもあるので、彼女の表現する作品の着地点は写真と言うべきだろう。制作における写真の行為は、制作時間の大半を占める絵画に対し、絵を複写するときと印画紙にプリントするときだけだが、作品がはらむ行為の意味合いと仕上げに荷担する役割は大きい。

絵画の世界にも写真のように描く技法はある。有名なのは、現代美術の巨匠、ゲルハルト・リヒターなどが1960年代に手掛けたフォト・ペインティング(*2)だが、あちらはあくまでも「写真のように描いている」絵画であって、制作においては写真に関する技法は使われていない。歴史的に写真は絵画の肖像画や風景画に代表される写実行為を刷新する技術として誕生した経緯があるが、あるがままを写し撮れる写真術を直接使わず、わざわざ写実においてはアドバンテージがない絵画で写真を模写し、描いたものを写真に振り戻す田口の行為は、特異であり他に類を見ない事例である。そもそも、一つの作品で絵画と写真という相反する二つの技法を使うこと自体が珍しく、行為によって生み出された作品には一筋縄ではいかない数多くの問いを含むことにもなる。ざっと挙げるだけでも、「絵画か写真か」という両者の境界線をぼかすことで生じる「リアルかフェイクか」という二律背反する問い、絵を描いただけでは完結しない≒絵画に対する懐疑、絵画を「見て」描くことと絵画から「見られる」ことの入れ子状態の関係など写真と絵画の関係をループ(輪廻)させることを意図しているのかと思うほど、技法そのものが見る人を思考の渦に巻き込んでいくところがある。さらに言えば、田口の作品は写真を含む映像表現にも問いを投げかけているところもある。

「エウリュディケー」が意味するところ

作品名のエウリュディケーは、ギリシア神話に登場する竪琴を持った吟遊詩人オルフェウスの妻の名前から取られた。神話でエウリュディケーは新婚早々毒蛇に噛まれて死に、オルフェウスは妻を取り戻しに冥界に入るが、帰る途中に冥界の王・ハーデスとの約束を破って妻の姿を見てしまい、エウリュディケーは冥界に連れ戻される。日本の「古事記」に書かれたイザナギとイザナミの黄泉の国の物語とよく似た話で、西欧でエウリュディケーは死者の象徴あるいは冥界の住人として捉えられているようだ。

『エウリュディケー』は、これまでの田口作品と大きく異なるところがある。まず、本そのものが作品である点。写真家の場合、写真集を制作することが作家活動の一部であるが、田口の作品はこれまでギャラリーでの展示を前提に印画紙に焼いた写真プリントが最終形態だった(fig.2〜6)。『エウリュディケー』は彼女の初の作品集でもある。本を作品の最終形態とした理由を田口は次のように説明している。

私はこれまでメディウムとイメージの結びつきについて関心があって、バライタ紙にイメージを定着させるということを行ってきましたが、それを本という形式のなかでやろうとしたときにどうしてもうまくいかない感じがしました。これまでの作品は、バライタ紙という限定したメディウムの上で成立するものでした。また、私の作品は写真なので、本でしかできないようなことがしたいと考えていました。写真集というより、本という作品を作りたかったのです。

本は作家による自費出版で、発行元から要望される制約も無く、ページ数や装幀形態など完全に自由にできる状態からスタートした。紙選び、デザイン、文字組み、編集などはすべて田口自身の手によるものだ。また、『エウリュディケー』にはテキストが添えられているが(日本語と英文による)、この文章の執筆は田口ではなく美術史家の林道郎によるものだ。「死者と風」「写真、夢、そして愛」「予感と到来のあいだに」と題された三編のテキストは、田口から直接林の感覚を大事にしつつ、内容と文字数は自由に、という依頼で林が書いたものという。その甲斐あってこれら三編のテキストは、田口の写真作品の解説になることもなく、本の中で独立した存在となっている。ふつう写真集で第三者に解説文を依頼するのは珍しいことではないが、創作然とした文章を自作に組み込むかたちで依頼されるケースはあまりない。ここに、田口が「本という作品を作りたかった」と言った意志が垣間見れる。『エウリュディケー』が一見作品集として普通に見えながら、読み込むほどに、制作事情を深掘りするごとに、異質と感じるのはこういう部分にある。

さらに、作品の発表形態のほか、制作手法もこれまでと異なる部分がある。写真→絵画→写真というプロセス、写真を題材に架空の人物や風景を描くのはこれまでと変わりないが、写真の撮影方法がこれまでの4×5カメラによる複写から、デジタルカメラを併用したスナップショットに変化した。

fig.2 田口和奈「恋ははしかのようなもの」2006年

fig.3 田口和奈「ほとんど唯一とよべる」2009年

fig.4 田口和奈「そのものがそれそのものとして」2009年

fig.5 田口和奈「グリーン」2006/2015年

fig.6 田口和奈「無題、通路」2012年

初期は絵を正面から複写していて(fig.2〜6)、『エウリュディケー』に至る過程でモノクロプリントをカラー調色したり(fig.5)、撮影時に歪ませて撮影したり(fig.6)、アレ・ブレ・ボケといった写真のプロセスによる効果を仕上げに使うことはあったが、明らかに写真固有の表現であるスナップショットを使うのはこれが初めてだ。具体的に説明しよう。

放たれる視線の謎

作品は田口のアトリエとその周辺で撮影された。「fig.7」では、アトリエの壁に貼られた写真2枚を撮ったものと、そのアトリエの窓から、古い写真の上に描いたフリーダ・カーロのポートレートをワイヤーでぶら下げて、中庭の風景の一部とともに撮影されたものとの二枚で構成されている。いずれも絵画は田口が写真を見て描いたものだが、二枚貼られた写真は未完成の状態をカメラで複写したように見え、ワイヤーに吊されたフリーダ・カーロのポートレートは完成か未完成か、あるいは絵画全体なのか一部分なのか判別がつかない。そして、絵画から放たれているフリーダ・カーロの視線が気になる。

fig.7 田口和奈『エウリュディケー』より、P6-7

「fig.8」はいずれもスタジオで撮影されたとみられる壁に描かれたラフな未完成状態とおぼしき肖像画と、人の顔が描かれた固形物の断片を床に転がして撮影した写真。これも人物の視線が方向はともかく明示的に配置されている。「fig.9」は樹木の幹の間に人物の眼だけを描いた部分を切り出して配置してスナップした作品と、若い女性の首下から乳房だけの肉体を抜粋し描いている。新婚で若い肉体のまま死に至ったエウリュディケーを思わせる絵画で、ラフな背景に置いて複写した作品を並べている。絵画の大半は断片あるいは未完成状態で、作品全体では人物の「眼」を描いた部分を強調したスナップショットで構成されている等、これまでの作品と比べて構成が複雑だ。絵画の断片、複写した絵画を写真でスナップ、等々見る側を混乱に誘う要素は多いが、やはり描かれた人物画から放たれる鋭い視線が気になるのは、衆目の一致するところではないだろうか。

fig.8 田口和奈『エウリュディケー』より、P10-11

fig.9 田口和奈『エウリュディケー』より、P41-41

Ⅱ章:『エウリュディケー』を考察する

現実化する監視の視線

筆者が『エウリュディケー』を最初に見てまず抱いたのは、写真に映された絵画の「眼」が放つ視線が「監視」を連想することだった。部屋の壁、樹木の間、外の世界のあらゆる場所に監視の眼が置かれるのは、もはやSFあるいは近未来の話ではなく、現実の話である。社会におけるITの受容は、高度な監視ネットワークの構築にもつながっている。われわれがふだん使用しているスマートフォンは、利便性と引き替えに生体情報を含めたあらゆる個人情報を持ち去っていく。今のところその流れに逆らうことは、SNSとスマホを捨て去らない限り不可能と思えるし、人々が利便性を捨ててまでSNSとスマホを手放す可能性は低い。また、現在中国がリードする新しい無線ネットワーク通信技術の5G(第五世代移動通信システム)規格では、現在の4G規格に対して10倍以上の転送速度を持ち、AIドローン等の軍事利用とともに監視システムへの転用が懸念されている。ジョージ・オーウェルが『1984』、映画監督のテリー・ギリアムが「未来世紀ブラジル」(*3)で描いたディストピアとしての監視社会は、社会の利便性の要求に応えるかたちで静かに実現している。

ただ、『エウリュディケー』から受ける「監視」のイメージは、そのまま「1984」や「未来世紀ブラジル」のようなディストピアに直結するものではなく、どこか自然というか空気に近い存在としてある視線、「監視」と呼ぶよりはまなざしに近い印象であるように筆者は感じた。登場する「眼」の多くが「女性の眼」であることも「監視」の冷酷さを弱めているように思える。

飼い慣らされた視線のゆくえ 写真を執拗に「見て」絵画を描いてきた田口が、絵画から「見られる」ことを意識したのには、何か重大な理由、あるいは意識の転換があったのだろうか。田口が「見られる」ことを作品に取り込んだのは、監視社会の到来を念頭に置いていたからとは考えにくいので、田口への質問はまず本のタイトルを『エウリュディケー』にした理由から聞くことにした。

筆者は田口にメールで、作品中に存在する「眼」がスナップ的に撮られた実際の風景の中に置かれることで「監視されている」という感覚を強く抱いたこと、その感覚を違和感ではなく当然であるような視覚体験であったことを率直に伝えた。また、写真を「見続けて」絵を描いてきた田口が初めて写真から「見られる」という意識を作品に投影した事実に驚いたことも伝え、返答を待った。田口からの回答はとても興味深いものだった。

本のタイトルを「エウリュディケー」に決めたあと、林さんには「エウリュディケー側の視点」(冥界側からの視点)に興味をもっているとだけ説明しました。林さんも「エウリュディケーの側から見られた光景という視点には共鳴するものがある」と、それがテキスト三編の内容につながっていきます。私は物心つく前から父の仕事の都合でよく引っ越ししていました。幼稚園から高校まで転校を繰り返していましたが、林さんも「予感と到来のあいだに」で触れているように、私と似た境遇を持っていました。

また、沖本さんからの質問を受けて13年前に書いた雑記をひっぱり出したところ、「予感と到来のあいだに」の「圧倒的な予感」と似た体験を書き残していました。東京に住んでいた頃、この感覚を意識していたことを思いだします。中途半端な文章ですが、そこにはこう書きました。

「絵を描いていると、今にも誰かの意識につながりそうなときがある。でもたぶんそれは遠い誰かの意識ではなくて、過去の自分の意識だと思う。向こう側の私も今の私の意識に気づいて、息を詰めて、注意深くしている。それは、最初に過去の自分が今の私の意識を感じとって、その宙づりになった記憶もかすかにあるので、今の私が向こう側の存在をやっと感じとって、お互いがお互いを見るという現象である。」

まず注目したのは、田口と林は幼少期から転校を繰り返していたという事実だ。転校生は当然、好奇の目に晒される存在であり、日常的に「見られる」ことを避けられない状況に置かれる。多感な10代の少年少女の身になり推察すると、それは毎日監視されているのに等しいことかもしれない。また、林は「予感と到来のあいだに」の中で、転校を繰り返した少年時代を振り返り、毎日抜け殻になった自分を想像する「死体ごっこ」に興じていたと書いている。この回答を読んで、「見る」ことを続けていた田口が『エウリュディケー』において初めて「見られる」という意識を投影したという前提が覆るのと同時に、二つの仮説が頭に浮かんだ。

一つは『エウリュディケー』において、すでに田口の中には「見る」という意識と同じく「見られる」という意識があったという仮説で、田口は転校を繰り返す10代を送った経験から、ほぼ監視に近い強度で「見られる」ことへの耐性を身につけていたと考えた。もう一つは、「見られる」という意識を田口が飼い慣らしているのではないかという仮説で、これは『エウリュディケー』初見の感想から得たものだ。つまり、『エウリュディケー』作中の眼から「見られる」ことに恐怖とか嫌悪を抱かないのは、監視に抱く違和感や恐怖のイメージがすでに中和されているからで、それは制作を手掛ける田口が「見られる」という感覚をすでに自意識の下で飼い慣らしているからだと考える。

三つめのセンテンスには、田口からの回答で最も興味深い事実、過去と現在の自分が時空を越えて意識を交換する、お互いがお互いを見るという現象が語られている。これらは果たして何を意味しているのか。田口が見ているものは過去の自分、見られていたのは過去の自分からなのだろうか。田口からの回答が満足に得られていないこの時点で、また『エウリュディケー』の考察が充分でない段階における解析は時期早々と思われるので、ここではひとまず置いておく。現段階でわかったのは、『エウリュディケー』における「見る」と「見られる」という感覚は、あらかじめ田口によって作品に組み込まれていたものだということだろう。

喪失をもたらす冥界側からの視線

筆者は、田口が「見られる」意識を飼い慣らしてるという仮説を解くヒントを得ようと、田口への質問を続けた。

田口へ送った質問は、作品集のタイトルを『エウリュディケー』にした理由と動機、先の回答にあった「冥界側からの視線」を解説してほしいという内容だった。田口からの回答は、次のようなものだった。

タイトルを『エウリュディケー』にした理由は、エウリュディケー側の視点があまり語られていなかったことや、死者の象徴である『エウリュディケー』をストレートではない方法で更新したいと思ったからです。神話の主人公はあくまでオルフェウスで、物語もオルフェウス中心の視点で語られていますが、私はエウリュディケーの立場や視点に寄り添ってみたかった。また、待っているもの(運命に対して受動的にしかいられない存在、極論すれば生きているものすべてですが)への共感があるからです。この本は、見る人をどうにか動かそうとするものではなく、隙間に挟まって待っているようなものにしたかったので。その一方で、友人のひとりであるような女性の名前にしたいという気持ちもありました。

「冥界側からの視線」という感覚についてはあまりに抽象的なので自分で説明はできないが、林道郎のテキスト「予感と到来のあいだに」に具体的に説明されているとされていた。林道郎のテキスト「予感と到来のあいだに」に書かれたのは、マルセル・プルースト「失われた時を求めて」の引用と少年時代の記憶(死体ごっこ)だが、示唆されているものを感覚的に捉えないと彼らの意図を掴むことはできないため、本を読んだ時点では疑問は不透明なままだった。

それに対して、田口がタイトルを『エウリュディケー』にした理由はクリアで、作家の心情が率直に伝わる。神話の主人公ではないエウリュディケーに寄り添いたかったと書かれているように、田口はこの世界のエウリュディケー的なる存在に対し、強い共感を抱きながら制作に挑んだのだ。作者としての強固な意志を知れる言葉であり、女性に対してはもちろん、生物や視線そのもの対してすら共感を向けていることがわかる。

喪失の彼方に

筆者は、「友人のひとりであるような女性の名前にしたい」という部分に注目した。田口が幼少期に転校を繰り返していた体験とそこから得た仮説をもう一度召還してみたい。転校生は好奇の目に晒される≒監視という体験から田口が「見られる」という意識をもち、さらに田口が「見られる」意識を飼い慣らしているのではないかという仮説である。これを証明するのに、先の田口の証言は有効と思える。「見られる」という意識をもち、その意識を飼い慣らす理由を間接的に示しているように思えるからだ。再び多感な10代の少年少女の転校生の身になり推察すると、度重なる転校は確実に彼らにも喪失をもたらすと思える。ここで言う喪失とは、転校に伴う人間関係と時間の喪失のことだ。この喪失について、林道郎も「予感と到来のあいだに」で触れている。

だが、そうして移動に移動を続けているうちに、失われた友だちの数だけが増えていき、車窓を通過していく彼らの幻影とともに自分もまた、抜け殻をあちこちに落としていくことになる。

林の心情を書き留めたこの文章は、田口が『エウリュディケー』に込めた想いと重なる。「友人のひとりであるような女性の名前にしたいという気持ち」は、彼らが抱える喪失から生まれ出たのではないか。転校は喪失をもたらしたが、それは時を経て「冥界側からの視線」へ転化した。おそらく、「冥界側からの視線」とはかつての人間関係、時間、移動などの喪失の記憶として召還されたものであり、それゆえに「眼」から放たれる視線には恐怖や嫌悪、「監視」のような冷酷さを感じなかったのではないか。

田口はのちに、転校においては自分の中に友人との別離に伴う喪失といった感覚は薄く、むしろ移動がもたらす喪失のほうが大きかったと語っているが、これは喪失の感覚が距離として記憶に残っているためであろう。また、先の田口が語る予言めいた「過去と現在が時空を越えて意識を交換」や「お互いがお互いを見る現象」も、喪失の経験を土壌に生み出された感覚であるように思えてくる。

人間関係、時間、移動距離などあらゆる要素が圧縮された喪失の記憶、それが「冥界側からの視線」の本質なのではないか。すでに肉体化されたそれが冷酷な監視の視線であろうはずはなく、まなざしに近い体温がある視線と捉えたほうがうなずける。また、『エウリュディケー』にある眼が田口が描いた絵画の眼であることも、視線に体温の記憶があることを裏付ける証明となるだろう。さらに言えば、作品に登場する「眼」の多くが“母のような”女性のものであることも視線を「監視」のイメージから遠ざける効果を生み出していると言えよう。

Ⅲ章:写真的見地からの「見る」「見られる」

スーザン・ソンタグと中平卓馬の視点

ここで話題を変えて、写真的な見地から「見る」「見られる」ことについて考えてみる。「見る」「見られる」は、写真表現では避けて通れない命題でもある。特に「見られる」視点について、過去にどのような言説が語られ、論じられてきたのか。著名な作家であり批評家、スーザン・ソンタグの『写真論』(*4)で、ソンタグは風景をカメラから「見られる」存在として論じている。

「世界を美化するカメラの役割は大成功を収めたので、世界よりも写真の方が美しいものの基準になってしまった。(中略) 写真は美しいものを割り出し、−何世代も写真を撮っている間にーそれを使い切る。たとえばある種の自然の壮観は、アマチュア・カメラ・ファンの飽くことない注視にさらされてきたと言える」(『写真論』「視線のヒロイズム」P91-92より引用)

ソンタグの『写真論』は、書中における写真的視線の多くをカメラと表現しているが、おそらくは絵画との対比を意識してのことだろう。この本では写真そのものを「見る」ことと、写真的視点で対称を「見る」ことについて多くを割いている。写真論(原題:On Photography)だから仕方ないが、「見られる」に触れている箇所はあまり見当たらない。それに対して、ほぼ同時代に写真家・写真評論家の中平卓馬(*5)によって書かれた『決闘写真論』(篠山紀信との共著)で、中平はアッジェ(*6)の写真を例に「見られる」視点に触れている。

「ユジェーヌ・アッジェの写真集“PARIS DU TEMPS PERDU”の第一章はRECARDS SUR LA VILLE(都市への視線)というタイトルが付されている。だがそれは「都市からの視線」と言いなおされなければならないだろう。なぜなら、それは強固に確立された自我(エゴ)から世界へ注がれた視線によって捉えられた世界の像(イメージ)、都市の像(イメージ)であるのではなく、いわば真空の、凹型の眼に、向こう側からとび込んできた世界、都市をくしくも刻印することに成功した写真であるからだ」(『決闘写真論』「都市への視線あるいは都市からの視線」P15-16より引用)

アッジェの写真集からの引用ではあるが、「都市への視線」を「都市からの視線」と言い換えていたり、ソンタグと同じく写真的視線をカメラになぞらえてはいるが、「見る」という行為と同等に「見られる」という感覚を捉えているところなどに、中平の鋭い批評眼を感じる。また、同書には沖縄で就寝中に天井でヤモリが蛾を補食する始終を観察する中平の体験を記したテキストも収められている。

「すでに蛾はやもりの射程にはいっていた。それは一瞬のできごとだった。(中略)やっと終わったと思った。と同時にいいようもなく不快だった。時間の感覚はまるでなかった。やもりの動きに気づき、蛾を認めてから、私は何も考えていなかった。なぜここにこうしているのかさえわからなかった。裁判も(*7)、この部屋も、徒労も何もかもすべての因果の関係が消えていた。ただみつめる自分と、蛾を凝視するやもりと方形の荒野に、世界のすべてが凍結してしまったかのようだった。自分の身体、有機体のリズムが狂い始めるような感じだった。胸とわず、腕とわず、脇腹とわず、身体全体から発汗していた。不快感がどこから来るのかわからなかった。やもりが蛾を飲みこんだことか。それだけではなかった。それは見ることにまつわる何かだった。見ることが生理的苦痛を伴うものであることを初めて知らされた」(『決闘写真論』「視線のつきる果て Ⅰ」P143-144より引用)

「見られる」感覚とは真逆だが、人が人以外のものを半ば強制的に見ることの悲観的側面をリアルに描いたテキストとして非常に興味深い。中平は慧眼で、「見る」を「凝視」と言い換えたところなどは、対象物を捉える感覚を多元的に理解しようとする意識を持っていたことが伺い知れる。そして、もし中平がのちも健在であったならば、凝視とは逆相にある「見られる」ディストピア体験を書いていた可能性はある。

「イメージ」の役割と二元対立から考える「見る」「見られる」

中平の話をもう少し続ける。『決闘写真論』より前の1973年に上梓した批評集『なぜ、植物図鑑か』の中で、中平はイメージについて論じている。

「近代の歴史は世界と私をまさしく二元的に対立する絶対物と仮定し、その図式にのっとって世界を私の、人間の欲望通りに道具化し、変形してゆく歴史であった。そこではイメージは絶対的な王であり君主であった。(中略)今さら言うまでもなく、近代の芸術とは、要するに作家と呼ばれる個人に投影された世界の像、いやそうではなく反対に、作家があらかじめもつ、世界はこうであるという像の逆投影であった。それがイメージと呼ばれるものの正体である」(『なぜ、植物図鑑か』P14-15より引用)

中平がイメージについて論じたのは、近代という時代性において視覚映像を論じるためには、イメージの役割を解釈することが絶対不可欠だったからだ。近代を「世界」と「私」の二元対立としたのは、この時代を端的に理解するためのレトリックだ。このテキストが書かれた約40年後、今日の批評家である宇野常寛は、著書『母性のディストピア』(*8)のなかで、20世紀の映像(イメージ)の役割をわかりやすく説明している。

「自動車と映像(映画とテレビ)はともに20世紀アメリカ文化の、いや20世紀そのものの性格を決定した装置だ。20世紀とは「自動車の世紀」であり、そして「映像の世紀」だったのだ。(中略)自動車はアメリカという当時既に世界最大の工業国であった大国が二つの世界大戦を経て世界の覇者にのし上がっていくまさにエンジンそのものであり、そして地理的にも歴史的にも統合されていないばらばらの存在を一つに結びつけるものとして機能したのだ。そして同じく19世紀末にリュミエール兄弟によって発明された映画もまた、アメリカという大地を得ることで20世紀の人類社会を決定づける装置として機能したのだ。(中略)しかし写真は、そして映像はこの三次元の体験をパースペクティブを用いて二次元に整理し、人々に共有可能なものにした。特に写真からその連続性としての映像への進化は、二次元に(共有可能に)整理された時間性を伴った「体験」を提供するのに成功したのだ」(『母性のディストピア』「第2部 戦後アニメーションの「政治と文学」1日本車と戦後アニメーション」P43-44より引用)

中平が近代を「世界」と「私」の二元で喩えたように、宇野も20世紀を「政治」と「文学」の二元で論じている。40年の時を越え、二人の論客がそれぞれ鋭利な言葉で己の時代を論じているのは実に興味深いが、その追求は別の機会に譲る。ここで重要なのは、近代および20世紀におけるイメージの役割だ。中平も宇野も「イメージ」は社会を成立させるのに不可欠な存在だったとしている。本稿でイメージを語る理由は二つある。一つは「見る」「見られる」の関係をひもとくのに必要だからだ。もう一つはエウリュディケーは神話で、神話もまたイメージと同じくはばらばらの存在を一つに結びつけるものとして機能する装置だからだ。

しかしながら、監視社会が到来した現在、中平に「絶対的な君主」とまで言わしめたイメージの地位は相対的に下がっている。すでにその力を喪失したと言っても過言ではないイメージに代わり、「見る」と「見られる」の地位は相対的に上がっていると言える。それはスマホとSNSの普及という状況をともなっている。現代はすでに20世紀のような共有可能に整理された時間性をともなった「体験」は、映像ではなくスマホとSNSの中にある。そこでの「体験」として重要なのは、イメージを共有することではなく、「見た」「見ない」という主体性であり、その主体性が導く「見る」側と「見られる」側の間に生まれる関係性である。

「見る」×「見られる」、その不均衡な関係

ここで、中平が「世界」と「私」、宇野が「政治」と「文学」として論じている近代(20世紀)における二元対立の関係を、現代のSNSにおける「見る」と「見られる」に置き換えたらどうなるのか。これらの立ち位置を「視点」として捉えてみることにしよう。

「世界」と「政治」の視点は体制側、「私」と「文学」の視点は個人側にそれぞれ固定されるのに対して、「見る」と「見られる」の場合、「見る」は置き換えが可能だ。つまり「見る」は個人側の視点としても体制側の視点としても成立する。これに対し、「見られる」は個人側の視点にほぼ固定される(現状、政府や警察は情報の透明化をほぼ認めていないからだ)。となると、「見る」と「見られる」は二元対立の関係ではないということになる。しかも、「見られる」側は「見る」側に対し、個人と体制両方からの対立を引き受けることにもなり、いわば身内にも敵を抱えることにもなり、分が悪いと言えそうだ。

実際、SNSでは「見る」側が過多であり、「見られる」側が損害を被る事件が頻発している。つい最近起こった、リアリティショー番組の出演者がSNSで匿名の醜い誹謗中傷によって自死した事件(*9)は、「見る」側が「見られる」側を追い込んだ悲劇の典型例だろう。この事件はSNSの重大な欠陥を告発したのと同時に、結果的に「見る」と「見られる」の不均衡な関係を白日の下に晒した。また、監視も「見られる」側に不利益な結果をもたらす不均衡きわまりないシステムであることは言うまでもないだろう。

『エウリュディケー』が示唆する本質とは?

筆者は、こうした「見る」と「見られる」の不均衡にまつわる問題に対するある種の処方箋を提議しているのが『エウリュディケー』ではないか、と考える。例えば、個人が「見られる」視線をどのように飼い慣らしていけばよいのか、監視を含めたSNSでの一方的な誹謗中傷をかわすためには何が必要なのかを、きわめて美術的な解釈によるゆっくりとした表現によって示しているのではないか、という推論だ。再び田口和奈の『エウリュディケー』に戻り、考察を重ねてゆく。

Ⅳ章:再び『エウリュディケー』を考察する

視覚とは思考の一部である

中平とほぼ同時代の写真編集者・文筆家だった西井一夫(*10)は、晩年の1998年に興味深いテキストを発表している。「写真論序説」という本来、写真評論の大著に至るはずだったと思われるこの文章は、「見る」ことへの考察から始まっている。

「私たちは、ふだん「見る」ということは、「眼」という感覚機関に関するものだ、と思っているだろう。ところが、「見る」ということは、じつは眼による感覚であるよりも、むしろ「脳」に関係するものだ。(中略)英語で“I see”という。これは、「私は見た」ということより、「わかった」ということを表している。“see”は「見る」という意味だが、「見る」というのは、「理解する」ないしは「了解する」という「脳」の機能を含んだことを意味している、と考えられる。(中略) 「visual」とは「視覚的」というほどの意味だが、当然ながら「視覚的」という言葉にも、神の申すこと=神意を視るという意味が包含される。同様にそこには、「眼」より「脳」に関係する意味が付加されている」(『20世紀写真論・終章』「第17章 「写真論」序説ー外の表現」P281-282より引用)

西井はこのテキストを序論とし、写真表現の全盛期だった1970年代から90年代に至る時代を写真雑誌編集者として経験した集大成として写真論を執筆するはずだったと推測されるが、残念ながら本人の逝去によりそれは叶わなかった。西井のテキストで注目したいのは、視覚を思考の一部として捉えていることだろう。本来「見る」視線には理解のほかにも思想や思慮など知の属性の感情や意識が含まれて然るべきなのだ、情熱的な西井はそう言いたかったのだろうし、また西井はそのような手段・手法で写真分析を試みようとしていたと筆者は考える。

西井の主張を踏まえて、筆者が田口に対して投げた最後の質問とその回答を考察したい。質問は「見る」こと「見られる」ことについてどのような感覚をもつかで、これは『エウリュディケー』で田口に最も聞きたかった質問である。以下、田口の回答を抜粋して紹介する。回答は複数あって、のちに引用するので整理を兼ねて最初に紹介するものを回答A、二番目に紹介するものを回答Bとする。

質問

「見ること」「見られること」についてどのような感覚を持ちますか?

回答A

「見る」「見られる」や「時間」は、私の作品だけではなく写真表現全般に対して避けて通れないターム(用語)だと思いますが、正直に言うと、それらについてあまり意識的に作品を作っていません。どちらかと言うと「監視」とは遠い、むしろ真逆の感覚です。世界を見守っている感覚に近いと思います。

回答Aに「監視」という言葉が登場するが、これは筆者が質問外で筆者が「視線と監視のメタファーをどう捉えてゆくかに興味を持っている」と書いたことに端を発している。明確な回答を避けているように読める田口のテキストだが、「見る」と「見られる」感覚について田口は、「世界を見守っている感覚を持っている」という部分はそのまま『エウリュディケー』という作品の核(コア)を構成しているのではないだろうか。書名を『エウリュディケー』にした理由とした「友人のひとりであるような女性の名前にしたいという気持ち」とも心象的に合致するだろうし、あらゆる喪失の記憶が「冥界側からの視線」の本質である、という筆者の解釈にも齟齬がないように思える。

帰着点としての「待つ視線」

田口は続く回答Bで、過去の体験を例にしながら『エウリュディケー』の制作について語る。「見ること」「見られること」についての質問が呼び水になったのか定かではないが、予期せぬ回答であることは確かだ。

回答B

私自身の制作のことを考えるとき、昔、京都の古いお寺で聞いた、1年に1度の特別な夜(おそらく新月の夜?)に蝋燭の灯りで大仏を池に映すという話を思い出します。木造の大仏は「もの」に過ぎず、暗闇の中で蝋燭の光によって池に映った像が真に仏が「現れた」状態で、人々はそれを拝む。手で触れられる「もの」から「現象」と化したときに、信仰対象として木造の大仏よりも仏に近いと感じると同時に、真に「現れた」状態と感じる感覚を思うと合点がいきました。

『エウリュディケー』についても、偶然に現れる像を待ち伏せ、捕まえにいくという方法で撮った気がします。もちろんその偶然を招くように準備しているので、偶然と言えるのかどうかはわかりませんが、ある時間帯にある条件で現れる像であったり、何枚かシャッターを切った中でうまくいったものだったりします。それは「撮る」という能動的な感覚ではなく、「待つ」という感覚でした。曖昧な喩えかもしれませんが、人の顔が一瞬だけその角度や光の感じによって誰かに似た印象に見えても、次の瞬間にはいつものその人の顔に戻ってしまうような感じと言えばよいでしょうか。あるいは、窓ガラスの前を通過していくときに一瞬自分の顔にピントが合って立ち現れる感じでしょうか。『エウリュディケー』がこれまでの制作と違うところは、何も決めずに撮ることを無意識的に選択したうえで、自分の反射や反応、運動神経に頼って制作したことにあります。感覚的とも言えるかもしれません。

「ものから現象へ」「真に現れた状態」「偶然の像を捕まえにいく」等々注目すべきキーワードがあるが、注目したいのは「待つ」という感覚だ。「感覚」とされている箇所は、「視線」と置き換えてもよいかもしれない。したがって、「待つという感覚」とは「待つ視線」のことで、これが『エウリュディケー』の結論と言うべきだろう。田口が幼少期からのさまざまな体験を経て作品のテーマとした「冥界側からの視線」は、実制作(おもに撮影)を経て「待つ視線」に帰着した、と筆者は推測している。

「待つ視線」を解析する

田口の示唆する「待つ視線」とは具体的にどのようなものか。本人も例を挙げて説明しているが、作家の感性によって書かれた言葉をストレートに受け取るよりも、ここは批評精神を重んじて、視覚と思考を同一化して写真の分析を試みようとしていた西井の意見を補助線に引きながら解析を試みたい。

回答B前半部にある「ものから現象と化したとき」という箇所に目が留まる。これを視線を送る者、例えば写真家の視点として考えると、視線者から見て静止した状態である「もの」=対象物が、あるきっかけで視線者から見てアクティブな状態の「現象」へと変化することを喩えていると思われる。ここで視覚(視線)と思考を同一化する西井の論を当てはめると、「もの」が「現象」に変化するのは、視覚によって思考が切り替わる、つまり視線から導入された情報の変化によって思考が変化することが理由と考えられる。この場合、視覚は一定に固定されたものではなく、可変つまりメタ的な存在ということでもある。視覚(視線)は確実に思考に影響を与えており、その逆も然りである。言うなれば、視覚によって思考が変化する一瞬、あるいは思考によって視覚が変化する瞬間を見逃さずに凝視し続ける行為が、「待つ視線」ではないかと考えられる。

ただし、この説明だけで田口の「待つ視線」は解析されない。田口は自己の反射・反応・運動神経に従って『エウリュディケー』を制作したとは書いているが、それが「凝視」とイコールであるとは書いていない。また、「凝視」はあくまで写真的な見地からの説明に留まっていて、思考の変化を追従する説明とはなり得ない。

田口の「待つ視線」を、作家の意図と感覚に寄り添いながら解析していくためには、西井の意見に加えて、「見る」と「見られる」の関係を再度持ち出して考察する必要がありそうだ。「待つ視線」は、「見る」側と「見られる」側、どちらに属するのか。答えは明白で、「待つ視線」は「見る」側でなく、「見られる」側に向けて存在するものだろう。それは、「回答A」にある「監視とは遠い、むしろ真逆の感覚です」という一文が証明している。田口は明確に「監視」ではないと書いており、自分の感覚は「一方的に見る」側にはないことを表明している。その背景には、幼い日に転校を繰り返して周囲から好奇の目に晒される田口自身の経験が根付いているのだろうか。ここから田口の心情は「見られる」ものの心情に寄り添っていることが伺える。

「待つ視線」の正体

そろそろ結論を出していく。ここまでの考察で、「待つ視線」とは、「見られる」側へ寄り添う感情を添えて、視覚によって思考が変化する・思考によって視覚が変化する瞬間を見逃さずに凝視し続ける行為である。そして「待つ視線」とは、『エウリュディケー』という作品の結論的な示唆でもある。

さらに考察を進めると、「待つ視線」とは「見る」側が一歩下がった視線であると言えるだろう。「見る」と「見られる」の不均衡に対し、不利な「見られる」側の心情に寄り添うと同時に「見る」側が有利なのを悟ったうえで、「見る」側の視線に思考や意志を込めて、一歩下がって「見られる」側との均衡を保とうとする視点、それが「待つ視線」の本質だと思う。ということは、「待つ視線」を得るために人は、ひとりで「見る」側と「見られる」側、二つの視点を同時に持たなければならないことになる。ここで思い出したいのが、Ⅱ章の「飼い慣らされた視線のゆくえ」で紹介した筆者が最初に送った質問の田口の回答の三つめのセンテンスにある、「お互いがお互いを見るという感覚」だ。『エウリュディケー』作者の田口の中に、すでに「見る」と「見られる」それぞれの意識と感覚があったとすれば、この考察は成立する。

また、「待つ視線」とは、一人の人間が「見る」者と「見られる」者を等しく自己の内部に持とうとする意志そのものであるのかもしれない。そして、「見る」側と「見られる」側2つの視点を同時にもつ「待つ視線」を会得することこそが、個人が監視を含めた「見られる」視線をどのように飼い慣らしていけばよいか、SNSでの一方的な誹謗中傷をかわすための遠回りではあるが有効な処方箋となるのではないか、というのが筆者の考察による結論である。

そして、具体的に「待つ視線」の正体は何か、「待つ視線」とは何を指しているのか。大胆に聞こえるかもしれないが、筆者は「待つ視線」が示唆する先には、AI(人工知能)があり、AIが持つべき第三者の視点が「待つ視線」だと考える。

Ⅴ章:AI、そして結論へ

AIを予見する「待つ視線」

なぜ、「待つ視線」がAIだと考えるのか。それについては、『エウリュディケー』に収録された写真作品からインスピレーションを得ている。作品集『エウリュディケー』の後半に、一葉の女性の眼の写真を長細い板に取り付けて撮影したスナップショット2枚を見開きに並べた頁(fig.10)がある。一見すると、その写真は花弁部分に眼の写真を配した一輪挿しの花のようにも見える。写った女性の「眼」はやや鋭い印象だが、その情景のシルエットが花卉のように柔らかくユーモラスにも見えることから、印象は柔和で田口が言うところの「世界を見守っている感覚」ようにも見受けられるし、「見る」ものと「見られる」者の間に割入って緩衝的な役割を果たしている印象も受ける。fig.10の作品から、「待つ視線」を具現化すると「見る」側と「見られる」側の間に立つ存在になるなのではないか、とまず考えた。

fig.10 田口和奈『エウリュディケー』より、P47-48

さらに、「fig.11」は『エウリュディケー』の最後の頁に収録されている作品で、人物の上着の内ポケットにあたる部分に女性の「眼」がある、という情景だ。人が視線を身につけている点に注目されたい。人と視線が一体化している、人が「待つ視線」を取り込んだ、すなわち個人が「見る」視点と「見られる」視点を獲得した状態と見なすこともできる。だが、筆者は「fig.11」を見て「待つ視線」を獲得した状態と考えたところまでは同じだが、これは個人が「見る」側と「見られる」側の二つの視点を獲得したのではなく、二つの視点を持つための“サポートを行ってくれる存在を獲得した”状態と考えた。つまり、「待つ視線」を獲得するための方法は、「見る」側と「見られる」側の二つの視点を獲得すること“だけ”でなく、第三の視点を得ることによっても獲得することができるのではないか、と考えたのだ。

fig.11田口和奈『エウリュディケー』より、P53

そう考えるのは、人間の資質にはあまりに個人差がありすぎるからだ。「待つ視線」とは「見る」者と「見られる」者を等しく一人の人間が自己の内部に持つ意志だとすれば、残念ながら現状それは個人の資質によって持てる者と持てない者を選ぶことになるだろう。自己の内部に二つの視点を並行して持つには、相応の教養と思考力とこれを支える頭脳の明晰さが求められると思うし、それを常中させるとなるとさらにハードルは上がる。そこで、一人の人間が自己の内部に二つの視点を持つことよりも、第三者の眼を持つほうが現実的であろう。その第三者の眼として現状最もふさわしいのがAIではないかと考える。AIであれば人の個性に合わせて思考と趣向をアレンジして補正をかけることができるので、「見る」側と「見られる」側の視点の均衡を保ちつつ、その人固有の資質を生かした視点を得ることも可能ではないだろうか。

守護天使としての「待つ視線」

個人的な見解だが、現状最も理想的なAIの形態は、マンガのキャラクターの「ドラえもん」だと思う。ドラえもんは、未来の世界から主人公「のび太」の子孫が、先祖の不甲斐なさを救うために送り込んだロボット型のAIである。マンガの筋書きはともかく、注目したいのはドラえもんが不甲斐ないのび太を守り、道を踏み外さないよう監視する役目のAIであることだ。そして、ドラえもんはのび太の「監視」役であるが、彼らの間には「見る」「見られる」のように一方的な関係は存在しない。ドラえもんはのび太にとっての守護天使でもあるからだ。これは、人間とAIの理想の関係だと思う。

これを、ドラえもんの代わりに「待つ視線」に当てはめて考えれば、「待つ視線」というAIを所有することで個人が「見る」「見られる」問題に関わるトラブルを回避することはできないだろうか。例えば、反人権的な「監視」を受けた場合に、本人にその危険性をいち早く警告したり、回避方法を即座に教授するなど、守護天使役として機能するのである。できればそうした守護天使的なAIは、人が生まれてからすぐの時点から存在するとなおよい。実際、AIはまだ実用途上のもので、これらは想像の域を出ないかもしれないが、監視社会の完成がすぐそこまで迫っている現代においては、あながち夢想であるとは言い切れないだろう。

新写真論が示すAI時代の写真とは?

さて、AIを考察に引っ張り出してみたものの、さらなる検証が必要になる。しかし、既存の写真論は最新の事情に追いついているのだろうか不安が残る。先に引用したスーザン・ソンタグと中平卓馬のテキストは1970年代のものであるし、引用したなかで宇野常寛を除き、写真関係で最も最近に書かれた西井一夫のテキストでも2000年以前のものだ。これらは内容はともかく、まだデジタルカメラやスマホはおろか、PCもインターネットも無かった時代に書かれているので、AIが普及することを前提とした意見として検証には適さない。

しかしながら、最近こうした状況に福音をもたらす画期的な書物が登場した。写真家の大山顕が上梓した『新写真論』(*11)がそれだ。大山は、同書でソンタグが『写真論』で記述した近代の牽引役としてのカメラと写真に関する考察を刷新し、デジタル・ネットワーク・スマホ・SNS・AI等をキーワードに、新たな写真論を記述した。その現実感あふれる内容と考察の鋭さたるや、本稿においても大いに引用しつつ考察のガイドとして活用したいのだが、さすがにそれはきりがないので、失礼を承知でここではAIに関する部分のみ抽出して引用をし、本稿の検証を進めていきたい。

大山は『新写真論』の最終章「写真は誰のものか」で、スマホと監視システムとAIが普及しきった写真の世界において、同じくドラえもんのストーリーを引用しながら、このように述べている。

「そうなったとき、例の「ぼく、桃太郎のなんなのさ」問題をどう解決するのか。つまり「状況」になってしまう膨大なデータをどのように扱うのだろうか。容易に想像がつくことだが、おそらくAIで解析することになるだろう。写真を客観的事実として扱うことを可能にしている「手続き」は、今後はアルゴリズムに取って代わられるだろう。実際、現在最も利用されている「証拠写真」である顔認証は、すでにそのように機能している。AIが学習するためには大量のデータが必要で、この点からも「全記録化」が後押しされる。人間による類推(アナロジー)はテクノロジーによって肩代わりされる」(『新写真論』「20章 写真は誰のものか ー全記録がもたらす写真の自立」P260より引用)

「ぼく、桃太郎のなんなのさ」問題とは、ストレージコストの低廉化によって情報の「全記録化」が実現することで生じる問題、つまり膨大に記録された画像・映像データは誰が閲覧・解析するのか、という問題を意味している。自分の町の歴史を調べるという夏休みの宿題を、のび太がタイムマシンを使って楽にすませようとしたとき、ドラえもんが「百年の歴史は百年の時間をかけないと見きれない」と諭すエピソードに由来している。情報の「全記録化」とは、近年あおり運転による交通事故の多発で乗用車に半ば装着が必須となったドライブレコーダー(ドラレコ)が、クラウド化して人の活動に関わるあらゆる場所に装備されるイメージだ。大山の指摘通り、「ぼく、桃太郎のなんなのさ」問題の対応は、人間ではなくAIが解析するしかないと思われる。上記は、『新写真論』のほんの一例にすぎないが、お読みの通り刺激的すぎる内容であることがおわかりだろう。大山は上記をふまえ、「AIしか見ない写真が大量に存在するようになる」「すでに写真は人間のためのものではない」とも書いている。

上記の大山論(の一部)を基に、「待つ視線」AI説を検証すると、「監視」もストレージコストの低廉によって「全記録化」が実現して、これを閲覧・解析するのもAIということになると、守護天使的に機能する「待つ視線」のAI対「監視」のAIという構図が想像される。実際、これは好むと好まざるとにかかわらず、実現の可能性が高い構図ではなかろうか。あまり安直にエンタメ方向に話を振りたくはないが、「監視側のダークAI対、守護天使ホワイトAIとの壮絶なハッキング戦!」という近未来SF映画のキャッチコピーを、つい想像してしまう。ここに登場する二つのAIは、あくまで「見る」「見られる」という機能に限定されるが、視覚という情報要素に関していえば人に代わってイニシアチブを競い合う存在となることを今の時点で予想することができる。現状AIはまだ開発途上のもので、ドラえもんのような高度な自立思考と豊かな感情を兼ね備えたAIが登場するのは当分先のことになるだろうが、いずれ確実に姿を現すだろうし、社会に及ぼす影響もわれわれが現在想像するよりも遥かに大きいものと考えるのが妥当だ。

まとめに代えて

ここまで筆者が、ほぼ妄想に近い形で『エウリュディケー』の考察を重ねてきた。「待つ視線」がAIであるという理論は荒唐無稽で無理があるように思えるが、こうして現在の社会状況と丹念に照合させていくと、美術由来の思考と手法に基づいた『エウリュディケー』は非常に微かでゆっくりとした兆候でありながら、現実社会の裏側でうごめく本質的な動きに対し正確にメッセージを発信しているのがわかる。少なくとも筆者はそう認識している。

そして、現実世界において『エウリュディケー』は社会からどのように受容されているのだろうか。最後に『エウリュディケー』に対する識者の反応を紹介したい。

筆者が本作に興味をもつきっかけになったのは第45回木村伊兵衛賞の候補になったからだが、『アサヒカメラ』2020年4月号に木村伊兵衛賞の審査員の選評が掲載されている。残念ながら、田口和奈と『エウリュディケー』が授賞するのは叶わなく、また2020年7月をもって『アサヒカメラ』は休刊となり同誌に載った最後の木村伊兵衛賞の選評となったが、審査員の評価を見ていく。選評において『エウリュディケー』に触れたのは、石内都(写真家)、鈴木理策(写真家)、平野啓一郎(小説家)の3名である。

「田口和奈さんの『エウリュディケー』は手の込んだ作品づくりにしては輊やかな風のような独特の色調が際立っていたが、全体的に見ると弱い感じを受けた」(石内)

「田口和奈さんは写真イメージに端を発する自作の絵画を撮影して作品化しており、写真の要素が入れ子状に重ねられています。作品集で見るとき、それは「作品の写真」なのか「作品を撮影した写真の写真」なのか、階層を行き来する楽しさがあります」(鈴木)

「田口和奈氏の写真集『エウリュディケー』とその展示は、魅力的な仕事だが、文学者としての私には、その趣味が理解できすぎてしまうだけに、写真自体の新鮮さを問う審査会の場では、やや評価が躊躇(とまど)われた」(平野)

注目は平野啓一郎の選評だろう。平野は木村伊兵衛賞の審査が「写真の新鮮さを評価する場」であるとしたうえで、文学者としての自分は田口の「趣味」が理解できすぎる、と告白している。思わせぶりな「趣味」という言葉が気になるが、田口の仕事は写真界が求めているものではなく、文学が果たすべき領域で行われていることを文学者自身が証言している点において興味深い。平野が指摘するまでもなく、田口の作品は写真と絵画の技法を並行して制作に取り入れた時点ですでに写真から越境している。初期は当時主流の現代美術として説明されることが多かったであろうが、田口の作品は本人が語る以上に写真的である。ただ、写真作家の作品にしては先見性がありすぎたというか、表層に顕れない部分に本質的な問題を多分に含む作品だったため、なかなか美術以外の領域から光が当たることがなかった。また、田口が創作を始めた2000年代、中平はすでに評論できる状態になく、西井も逝去していたため、写真評論の領域が空洞化していた。同時代の映画やテレビドラマ、音楽、マンガやアニメなどのサブカルチャーに関する評論の厚みに比べるとその差は顕著だ。大山顕の『新写真論』が刺激的すぎると書いたのも、同時代性を意識して書かれた写真評論書が登場したのは、スーザン・ソンタグや中平卓馬以来の“事件”だからである。

田口和奈の仕事は、『エウリュディケー』の完成によって報われた、と筆者は思う。これまでの識者の意見は、木村伊兵衛賞の鈴木理策の選評のように、「作品の写真」なのか「作品を撮影した写真の写真」なのかといった表層的なものに留まってきたが、『エウリュディケー』の眼が発する冥界からの「待つ視線」は、現代の視覚に関する問題とその本質を浮き彫りにした。筆者は本稿で、「見る」「見られる」にこだわり考察を行った結果、監視やSNSに潜むディストピア、AIの予測などさまざまに考察を膨らませることができた。それは、書き手として幸福な体験でもあった。また、Ⅱ章において、神話もまたイメージと同じくばらばらの存在を一つに結びつける物語という装置であると指摘したが、神話の視点から田口の『エウリュディケー』を考えれば、神話に書かれた古代の「眼」が現代の「眼」を逆照射しているのではないかとも思える。

さらに、Ⅱ章で紹介した田口が絵を描きながら過去と現在の自分が時空を越えて意識を交換し、それを「お互いがお互いを見るという現象」と表現した質問の回答は、創作者の感覚がいかに自己の内面と向き合っているかを窺い知るのと同時に、深く興味を惹かれる一文だった。田口が書き記したこの感覚については、本稿では考察を行わないが、機会があれば解析を試みたい。

ひとつ心残りがあって、『エウリュディケー』の作品で描かれる「眼」の多くは女性のものであり、本稿ではこれを深く読み込み女性性の視点から考察することは叶わなかった。その視点からの論考もどなたか書かれる方がいらしたら、ぜひ読んでみたい。『エウリュディケー』は全60頁しかないが、そこには筆者が提示した以外にも写真や映像を含む数多くの豊かな示唆が含まれていると思う。ここでは挙げないが、写真に関する興味深いテーマも散見される。もっと多くの人にこの本を知ってもらいたいし、多くの読解を期待したいということを訴えつつ、筆を置きたい。最後までおつきあい頂き、幸いである。(了)

*1撮影者が不明である「撮り人知らず」の写真。現代美術では、フリーマーケットや蚤の市で売られているかつての持ち主の元を離れた家族写真や趣味写真を手に入れて、新たな文脈を「発見」して表現の素材として使う手法が存在する。

*2 ゲルハルト・リヒター(1932-)は、ドイツ・ドレスデン(旧東ドイツ)生まれの今時代で最も重要かつ著名な現代美術作家。代表的なシリーズには、精密に模写した写真のイメージを微妙にぼかす「フォト・ペインティング」や鮮烈な色を組み合わせる「アブストラクト・ペインティング」、スナップ写真の上に油彩やエナメルで描く「オーバー・ペインテッド・フォト」などがある。

*3 ジョージ・オーウェル(1903-1950)は1903年英国生まれの作家。代表作の『1984』は1949年に発表された全体主義的ディストピア世界を描いた近未来小説。「未来世紀ブラジル」は、テリー・ギリアムが監督し1985年に公開された同じく官僚管理社会のディストピアを描いた映画。オーウェルの『1984』が題材になっている。

*4 『写真論』(原題:On Photography)は、アメリカ生まれの作家・評論家のスーザン・ソンタグ(1933-2004)によって書かれ、1977年に発行された写真に関する論考書。写真があらゆるメディアに浸透・拡散した頂上期に書かれた論考で、現在でも写真論評書の古典として読み継がれている。

*5 中平卓馬(1938-2015)は、東京生まれの写真家、評論家。『なぜ、植物図鑑か』は1973年に発行された写真・映像評論集。篠山紀信との共著となる『決闘写真論』は、篠山が写真、中平が批評文を寄せる形式による『アサヒカメラ』誌上の連載をまとめて1977年に刊行された写真批評集。同年、批評活動の絶頂期に酩酊して昏睡状態に陥り、言語と記憶に障害を負う。批評は半ば途絶したが、以降は写真家として活動を継続した。

*6 ジャン=ウジェーヌ・アジェ(1857-1927)は、フランスの写真家。19世紀末から第一次世界大戦前後までの30年間、パリの市街地の風景や市井の生活の断片を今でいうところのスナップショット的なやり方で、乾板写真に記録した。近代写真の父の一人とされる。

*7 中平は、1971年11月11日に浦添市で発生した沖縄ゼネスト警察官殺害事件の被告・松永優の裁判支援闘争に参加するために、沖縄に滞在していた。

*8 『母性のディストピア』は、2017年に批評家の宇野常寛(1977-)によって上梓された批評書。敗戦の記憶と母子相姦的な社会構造との結託に対抗した三人のアニメーション作家、宮崎駿、富野由悠季、押井守を鋭い視点で徹底的に分析した映像批評集。

*9 2020年5月、フジテレビ制作、Netflix配信によるリアリティショー「TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020」において、出演者の木村花さんが番組内の言動に対するSNSの誹謗中傷を苦に自死した事件を指す。

*10 西井一夫(1946-2001)は、東京生まれの編集者、写真評論家。慶應義塾大学経済学部卒業後、毎日新聞社出版局に入社。『カメラ毎日』編集部に所属し、1983年から1985年休刊まで同誌編集長を務める。1989年、自身の主催で「写真の会」を立ち上げるなど写真評論家としても活動。著書に『なぜ未だ「プロヴォーク」か』(青弓社)などがある。

*11 『新写真論』は、写真家、フリーライター、団地研究家の大山顕(1972-)によって2020年3月に出版された写真評論書。デジタルカメラ、ネットワーク、スマートフォン、SNS、ドローン、AIなど写真を巡る現在進行形の環境を基に、写真と視覚について考察している。

参考・引用文献

田口和奈『エウリュディケー』(Haus der Matsubara ※私家版、2019年)

スーザン・ソンタグ『写真論』(晶文社、1979年)

篠山紀信 中平卓馬『決闘写真論』(朝日新聞社、1977年)

中平卓馬『なぜ、植物図鑑か 中平卓馬映像論集』(晶文社、1973年)

宇野常寛『母性のディストピア』(集英社、2017年)

西井一夫『20世紀写真論・終章: 無頼派宣言』(青弓社、2001年)

大山顕『新写真論』(ゲンロン、2020年)

『アサヒカメラ』2020年4月号別冊付録(朝日新聞出版、2020年)

作品画像提供 田口和奈

Image provided by Kazuna Taguchi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?