益々大きくなる「物価上昇」の足音。

「ちょっとしたマーケットの変化@2021.1.30」冒頭で「12月ドイツCPIが予想を外れてあまりに高く驚いた」と書いたが、予想通り物価上昇はヨーロッパ全体に波及してきた。11月 → 12月の CPI(年率)は下記の通り:

ドイツ ▼0.3% → +1.0% (変化幅)+1.3%

フランス 0.0% → +0.6% (変化幅)+0.6%

イタリア ▼0.2% → +0.2% (変化幅)+0.4%

スペイン ▼0.5% → +0.6% (変化幅)+1.1%

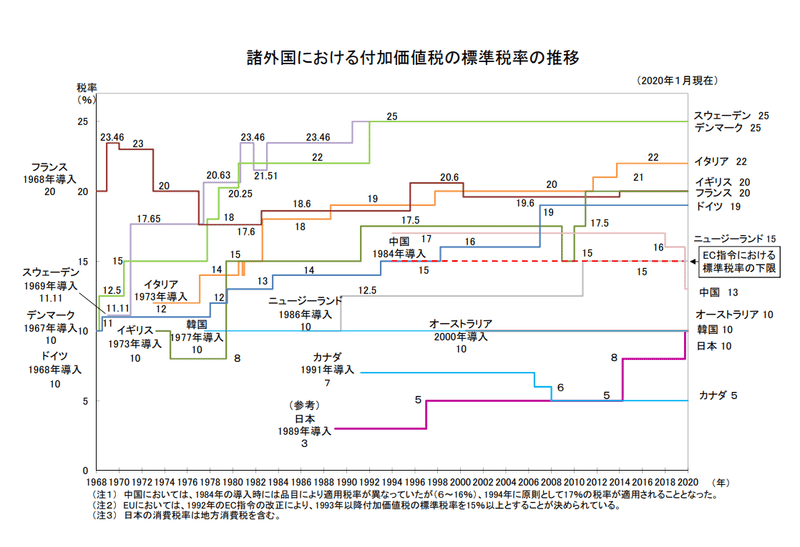

ユーロ圏1月CPIは+0.9%(速報値)となり、食品とエネルギーを除いた基調インフレ率も+0.4%から+1.4%に拡大、アメリカ(12月+1.4%)と遜色なくなってきた。主因はドイツの特別減税終了、e.g. VAT 16% → 19%、らしいが、①市場予想の+0.5%を上回ったこと、②対ドルでユーロ高が傾向が続いているにも関わらず物価が上昇していること、等を鑑みると、世界的に「物自体の値段」が上がっていると考えるのが合理的だろう。

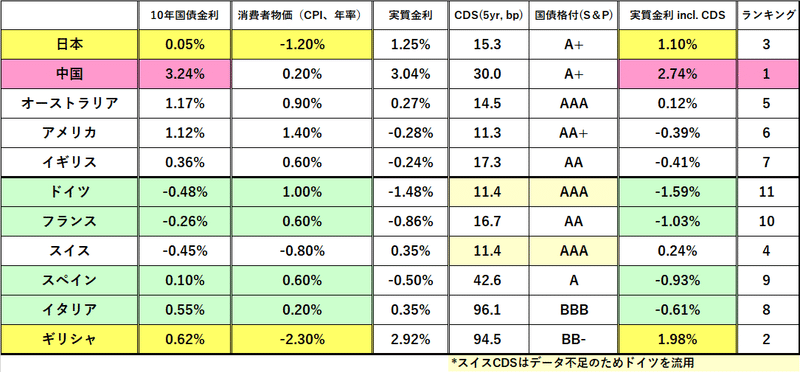

唯一*ノイズになっているのがギリシャ(11月▼2.3%)だが(言い方が悪いかもしれないが)何か特殊要因か、統計に問題があるのかもしれない。

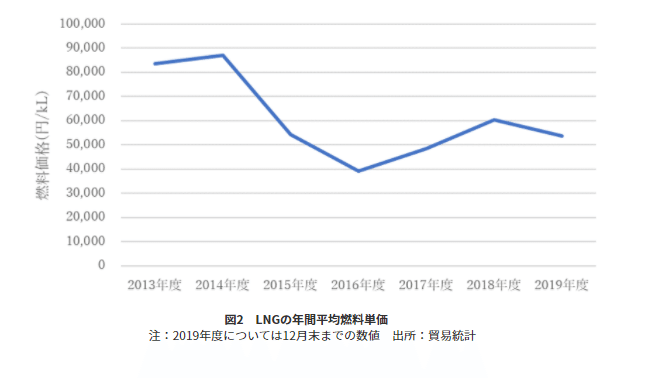

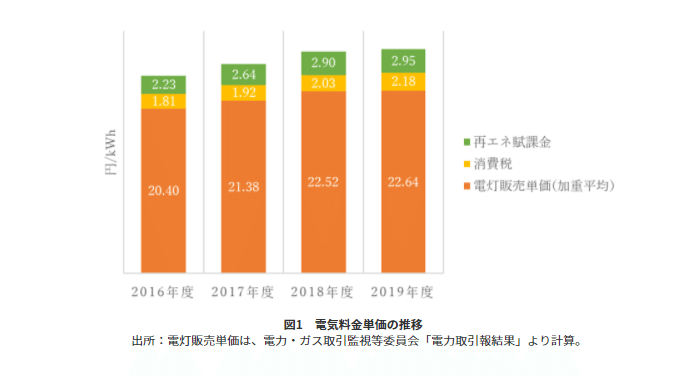

*ノイズといえば日本のCPI。12月▼1.2%は他の主要国と比べてもその異様さが際立つ。中身をざっと分析するとエネルギー・食品に係る部分が▼0.8%、GOTOトラベルが▼0.4%程でコアはほぼゼロ。パンデミックの影響でガソリンやLNGの需要が弱含んでいるのは事実だが、①消費税や再生エネルギー賦課金の引上げ②火力発電コストの上昇による単価引上等で支払額はむしろ増加している( ↓ グラフ)。やはり生活実感との乖離が甚だしい。

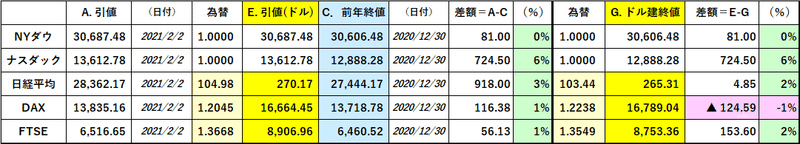

このヨーロッパのCPI上昇を受けて大きく変化したのは「実質金利」だ。この状況下、ECBの政策レート@▼0.50%は過剰に緩和的。例えばドイツ10年国債の「実質金利」は@▼1.59%で、米国債@▼0.39%より▼1.20%も低い。これは明らかにユーロドルを押し下げる力(ユーロ安ドル高)として働いており、ある意味狙い通り。

だが、VAT(付加価値税。日本の消費税に当る)等インフレを誘発し易い欧州の経済体質を考えると「諸刃の刃」でもある。

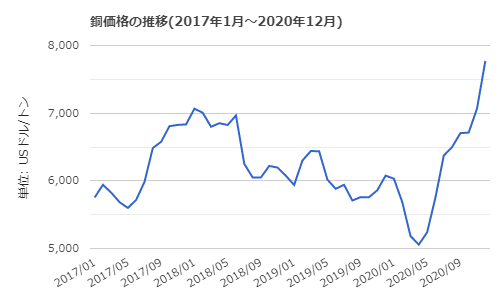

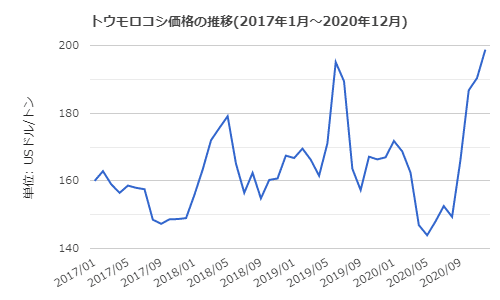

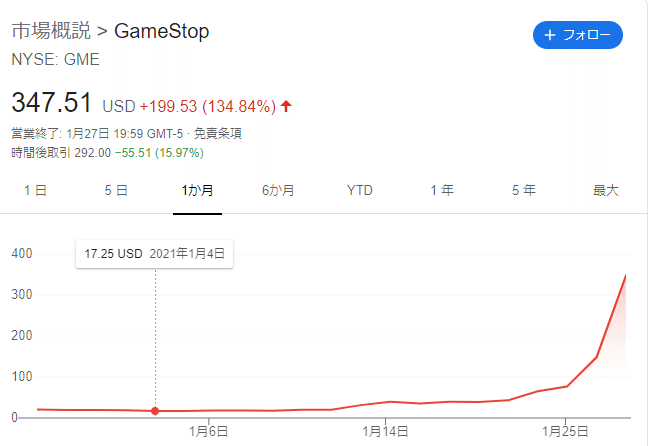

マーケットを見ても、最近やたらと値段が "急騰" するものが目立つ。金(GOLD)、ビットコイン(BTC)、銅、トウモロコシ、果ては「ゲームストップ株」のショートスクイーズ。

これらは ”投機” による現象と見られがちだが「火のないところに煙は立たず」。 ”投機” が成立する背景には必ず "実需" も存在する。

例えばトウモロコシ。世界的な景気の立ち上がりで牛肉の消費量が増えれば飼料作物の需要も増える。トウモロコシの値が上がればそれを飼料として使う鶏肉や卵の値段も上がる。最近の半導体不足も一部工場の稼働停止等の要因も指摘されているが、「銅」同様、製造業の需給が根本要因だろう。

BTCや株の「ショートスクイーズ」なら「お金」そのものが対象。「インフレ」は「お金」=法定通貨の価値を下げる。昨年までは「過剰流動性」のお陰で "価値の下落" が表面化しなかった国債などの「金利系商品」だが、流動性正常化に伴って教科書通り金利が上昇し始めた(価格は下落)。結果として「お金」はインフレ資産である商品や株に移動することに。

今のマーケットの "急騰" は多分に「インフレ的な動き」と解釈できる。

そして「コロナ後」のコアな問題は、この1年余りパンデミックで痛めつけられた人々が、今の ”過剰に需要の弱いマーケット" に慣れきってしまい「コロナ前」の ”普通の生活” を忘れてしまっていること。企業やお店がバタバタ倒れたことで市場の供給力は大幅に低下しており、いざ元に戻った時に需要を賄いきれない蓋然性が高い。まさに経済学でいう「ボトル・ネック」(瓶の注ぎ口が狭くなって流量が増す事から、流量が制限され=供給余力の低下、流れる速度が増す=インフレ加速を比喩した表現)であり、**インフレが起きる条件が整ってきている。

**加えて中国やアジアでの「人件費」の高騰が物の価格に波及しつつある。日本でも団塊からの世代交代で人手不足が顕著になりつつあるが、こうなると物価は下がりにくい。何せ「人件費」が一番高いのだから。

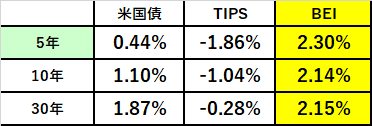

その辺りを敏感にかぎ取っているのが物価連動債(TIPS)であり、BEI(Break Even Inflation Rate)だ。一旦利食いが出ていたBEIトレードも再び上昇基調に戻りつつあり、5年TIPSのBEIは@2.30%に達している。

世界的にワクチン接種が広がりトドメとして治療薬が出来てくると、マーケットは一気に「出口」に向かうだろう。その「出口」=「ボトル・ネック」が狭いことを先取りして動いているのがTIPSなど金利市場であり、株や商品等の資産マーケット。CPIを「下方調整」して ”超低金利” 維持に努めている(苦笑)総務省や財務省の方々には申し訳ないが、さすがに限界が近い。筆者の耳には「物価上昇」の足音が益々大きくなってきている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?