『星雲仮面マシンマン』に注釈を施し、1984年を多少語る(後編)

『星雲仮面マシンマン』に見いだせる表象を注釈し、本作が発表された1984年の空気感を想像する試みです。前編では作品の梗概や感想を述べました。この後編では、具体的な分析に移っていきます。

(1)死や戦争の匂いの希薄さ――他の特撮作品との比較から

本作の敵組織は相当の科学力や裏世界との人脈を持っていますが、組織の目的は子どもをいじめることにすぎない、マシンマンも敵を殺さず改心させる、これは本作の大きな特色です。はっきり本作が潮目であるとは言い切れませんが、『星雲仮面マシンマン』以前の東映の特撮作品では登場人物たちが死や戦争の匂いを強く纏っているからです。

まずはスーパー戦隊シリーズを確認しましょう。下記の[図1]に『星雲仮面マシンマン』が放送される1984年までの戦隊と敵組織の設定を示しました。

これを見ますと、1970年代の戦隊が総じて国際的、または対外的な平和や防犯を目的とする団体の下部組織として設定されていることがわかります。実際に視聴するとはっきりわかりますが、敵は冷戦や国際化を背景とする世界的な組織です。「戦隊」という用語はいまではメタ化して〈スーパー戦隊〉シリーズの作品であることを標示する記号になってしまっていますが、このころはまだ原義的な「戦隊」であって、彼らは職業軍人のような存在なのです。一方1980年代に入るとやや様相が異なります。興味深いことに敵組織がおおむね「帝国」とされているのです。1980年の『電子戦隊デンジマン』のみ、近代化する以前の社会を持つ異星の一族ですが、彼らの目的も侵攻です。すでに現実世界は大国が軒並み帝国主義を脱した時期です。1970年代には帝国主義以後の社会構造を反映していた設定が、1980年代に入ると、突然に現実離れを起こしています。これは『星雲仮面マシンマン』ともリンクする点ではないでしょうか。ただし、帝国による侵略という近代戦争の構図を保ちつづけている点には留意したいと思います。

では『仮面ライダー』シリーズはどうでしょうか。実は『仮面ライダー』シリーズは後発のスーパー戦隊シリーズと異なり、近代戦争の構図を借用していません。ここでは、マシンマンとの比較のために、敵組織の性格のほか、肉体改造の経緯に注目して設定を抽出します[図2]。

敵組織がおおむね結社である点は同シリーズの世界観の特徴かと思います。意外なことに、主人公が敵組織に不本意ながら改造されてしまうのは第一作『仮面ライダー』のみで、後発の作品は味方による改造です。しかし多くは、序盤で主人公が死亡、ないしは瀕死の状態に陥り、協力者が応急処置的に改造するという設定となっています。また、ライダーの戦闘の動機が、身近な人物の死とされているケースも散見されます。実証が煩瑣になるため詳述しませんが、『仮面ライダー』シリーズは、自他の肉体的な死を発端とする〈私的な戦士〉の物語といえそうです。これはスーパー戦隊シリーズが〈公的な戦士〉の物語であるのとは好一対です。

ここまで、1970年代に開始されたシリーズを概観しました。こう見ると、『星雲仮面マシンマン』の特色は明らかかと思われます。第1話「教科書まっ白事件 」で説明されるように、マシンマンは一介の大学生です。卒論のフィールドワークのために偶々地球に訪れた先で恋をした真紀を守るという意識で滞在を決めます。また敵組織テンタクル・オクトパスも、私的な身体の安寧のために子どもをいじめるという行動原理です。ヒーローにも悪役にも大義がないのです。

そして、どちらの陣営にも死者が出ません(*1)。マシンマン自身が死の恐怖とほぼ無縁です。同時期の〈宇宙刑事〉三部作が、マシンマン同様に硬質な身体を自明のものとしていながらも、犯罪組織との対立の中で死傷と隣り合わせだったのとは異なります。そういう意味では、戦闘ヒーローでありながらも、『頑張れ!! ロボコン』を定型とする〈不思議コメディ〉シリーズと類比しうる作品なのだと思います。

(2)大義なき時代の物語――写真週刊誌の隆盛

本作ではヒーローにも敵組織にも大義がない、と前節で述べました。この特性は作劇上、各話の発端を設定しづらいという課題を生じさせるのではないかと思います。特に特撮番組は基本的に、敵組織の行動によってエピソードが展開します。場当たり的に子どもをいじめるだけのプロフェッサーKやレディMの行動は、大目標とそれを達成する計画を欠いているのです。

これを解決しているのが、実は、マシンマンが庇護する真紀の職業が週刊誌のカメラマンであるという設定です。たとえば第10話「テレパシー大作戦」や第33話「時限爆弾を抱く犬」では、真紀が担当した記事を読んだことでプロフェッサーKが作戦を思いつきます。また、第13話「Kのそっくりさん」、第16話「真紀はネズミ嫌い」では、撮影によって真紀が危機に陥っています。第29話「海賊の宝を探せ!」や第30話「赤い鬼のすむ村」のように、取材で出向いた遠方で事件に巻き込まれることもあります。第31話「危険なひょうたん」のごとく、真紀が職業上知り得た情報からマシンマンが異変に気づく例も枚挙に暇がありません。

真紀が勤めているのは『週刊ヒット』という週刊誌の編集部。真紀が編集長(江藤漢)に「スクープとってこーい!」とどやされるのはおなじみのシーンです。子どもたちの世界が中心となる本作において、自由に移動することのできる職業女性の存在がなければ、物語の展開は範囲を制限されていたでしょう。

編集長が要求する「スクープ」とは、いうまでもなく特報の謂いです。1930年に刊行されたモダン辞典編輯所『モダン辞典』(弘津堂書房)にも立項されていますから、言葉としてはさして新しいものではありません。しかし、ある時期までの「スクープ」とは、文字媒体が担ったものでした。それが写真主体の記事へと変容してゆくのは、実は本作の放送の直前のことなのです。

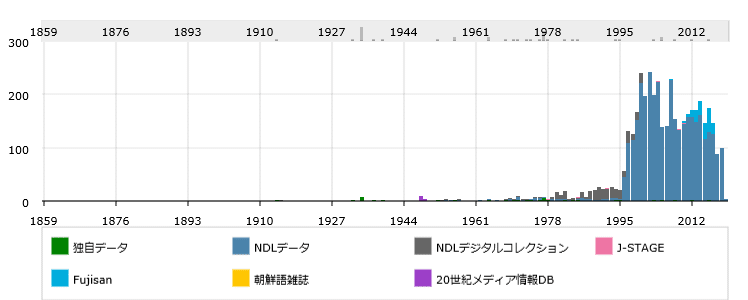

〈写真で時代を読む〉というキャッチフレーズで、写真に短文を添えるスタイルの記事を発明したのは、1981年10月に創刊された『FOCUS』(新潮社)でした。1984年11月には類似の雑誌『FRIDAY』(講談社)が創刊されるなど、写真週刊誌はマスメディアの花形になっていきます(*2)。『星雲仮面マシンマン』はそのような時期のさなかに制作された作品でした。大義なき時代のヒーロー番組を動かしていたのは、スクープを目指して縦横無尽に動く真紀という、新しい時代の人物だったのです。どれくらい新しかったかというのは、次に掲げるグラフを見ても想像できるでしょう。「ざっさくプラス」で「スクープ」を検索した結果を、年ごとの件数によって可視化したしたものです。

「ざっさくプラス」は皓星社が提供している雑誌記事索引集成データベースです。明治期以降の雑誌の記事を収録しています。上図をごらんいただくとわかるように、「スクープ」という語の入った記事が増加するのは1980年代に入ってからで、しかもこれはまだまだ微々たるもの。本格的に日用されるのは1997年以後だということが推定できます。『星雲仮面マシンマン』で当たり前のように飛び交う「スクープ」という言葉は、このころまだ物珍しかったはずなのです。

(3)語りかけられる子どもたち――ナレーターの口吻

繰り返しになりますが、本作は、戦うヒーローものでありながら舞台が子どもたちの世界に限られているという特徴があります。必ずしも先行作品に例がないわけではないのですが、ここまで徹底しているのは本作が嚆矢ではないかと思います。真紀の取材が絡まないエピソードの大部分が、子どもたちだけのコミュニティに端を発しています。作中の子どもたちは、夜道を歩いたり、夜に家を抜け出したり、アルバイトをしたり、小遣いの値上げのためのハンストを共同で決行したりと、主体性が認められます。従来の特撮番組において、一人の子どもがヒーローの組織に出入りしてマスコット的に振る舞うのとは異なります。

こうした主体性をもっとも体現しているのは、おそらく、エピローグに被さるナレーター(小林修)の発話ではないかと考えています。各回が一件落着したのちにはナレーションが入るのですが、その文言は毎回「やあやあやあどうだった?」という子どもたちへの語りかけの形になっています。この「やあやあやあ」という語りかけには、実は典拠を指摘することができます。それは1966年に文化放送で放送が開始された「真夜中のリクエストコーナー」という深夜ラジオ番組です。もともとラジオやテレビは現在のように24時間ずっと放送しているわけではなく、深夜帯は放送を休止していました。それが1950年代末になると、深夜ラジオの放送がはじまるのですが、これはお色気の多い成人向けです。そんな中、受験生などの若年層をターゲットにはじまったのがこの「真夜中のリクエストコーナー」であり、DJの土居まさるが「やあやあ元気かい?」と語りかけるのが特徴でした(*3)。

大人のものであった深夜ラジオにおいて、若年層に主体性を認める語りかけが「やあやあ」であったという事実は、脇役だった子どもたちを檜舞台に上げる『星雲仮面マシンマン』の語りかけが「やあやあやあ」であることと無関係ではないと思います。年長者の舞台を奪取して年少者の舞台が用意され、その舞台からは、舞台の外の同年代の者たちへ語りかける声がする。「真夜中のリクエストコーナー」を連想させるこの感動的なコミュニケーションによって、『星雲仮面マシンマン』は成立していたとみるべきでしょう。加えて、前出の通り、視聴する児童の葉書を劇中でマシンマンが読み上げるというのも、「真夜中のリクエストコーナー」との相似形を描いています。

(4)おわりに――注釈行為のフェティシズム

ずいぶん長くなってしまいましたが、以上で『星雲仮面マシンマン』に関する小論はおわりです。この分析がどれだけ妥当なものであるかはわかりません。しかし、作品の解釈に際して作品外の視点を導入する行為のインパクトを示すことができていたとしたら、これにまさる喜びはありません。注釈し、解釈するという行為はある種のフェティシズムを内包しています。自分はこれだけ知っていて、これだけ読めるのだという快楽です。執筆者の見落としや誤謬があれば、この文章と紐付けた形でレスポンスしていただけると助かります。歴史上、注釈や解釈は複数人の試みの蓄積によって成り立っているからです。本noteでは今後も同種の試みを断続的におこなっていきたいと思いますので、興味をもっていただけましたらぜひ、Twitterともどもフォローしていただけると励みになります。

(*1)例外的に、最終話でプロフェッサーKとレディMがマシンマンとの戦闘を放棄して霧消します。戦死描写の回避という本作の文法が究極的に作用した描写ではないでしょうか。

(*2)『大衆文化事典 縮刷版』(弘文堂、1994)の「写真週刊誌」の項目。執筆者は斎藤精一。

(*3)同前「深夜放送」の項目。執筆者は松尾羊一。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?