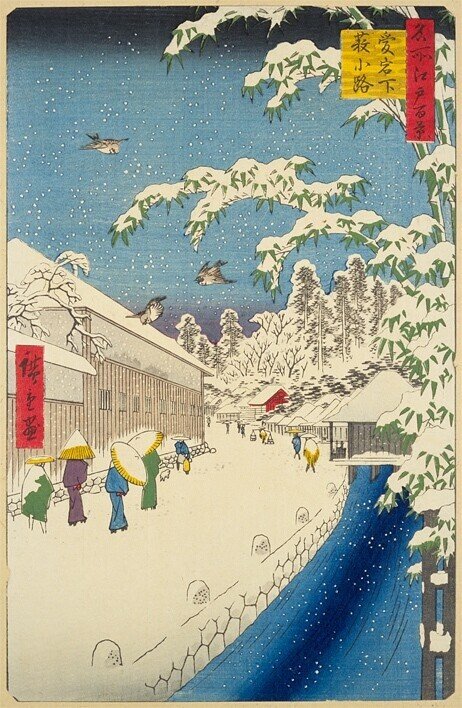

「愛宕下藪小路」−鳥とセットの愛宕神社in広重脳−『名所江戸百景』

今日から新年度ということで勉強をしっかりできたのでいいスタートを切れたなと感じました。

これが続けばいいのですが、、。いや、続けないとダメですね!

そんな気持ちが入った今日も広重。今回は『名所江戸百景』の「愛宕下藪小路」です。

◼️ファーストインプレッション

冬の雪の日、かなり厚い雪を被っている街でも活気を感じます。スズメが3羽飛び回っているものもちろん、人々が厚着をしてでも外に出て社会生活を維持しようとしています。

雪が降っているのを、白い斑点で表現していてどこか華やかな印象を受けます。空の上部は青ではありますが、下部は深みのある紫のようなピンクのような。

その色味と歩いている人の着物の色がマッチしていてスッキリした絵ですね。

流れる川も勢いを感じますし、奥行きも曲線を利用して立体感を出しています。

手前の木々に雪が被さっているけれども緑が青々としていてやはり全体に広がる生命力が今日にピッタリ!

◼️真福寺

この絵の奥に赤い門の建物があります。こちらは真福寺の山門です。

真福寺は総本山智積院の別院で、真言宗智山派の宗務出張所が置かれているお寺です。東京の港区愛宕に位置し、昔より「愛宕のお薬師さん」として親しまれています。

また、御府内八十八ケ所霊場第67番札所となっております。

江戸時代では縁日に人々が多く集まるほど信仰の深い「愛宕のお薬師さん」だったのでしょう。

現在はお寺としての形はビルのようなものとして残っています。お寺の形は大正時代に焼失、本堂も老朽化してしまい当時の形は残っていません。

その隣にあるのが今でも有名な愛宕神社。

◼️愛宕神社

愛宕神社はお正月の初詣のスポットとして有名ですね。

愛宕神社の歴史

1603年、慶長8年、江戸に幕府を設く徳川家康公の命により防火の神様として祀られました。

慶長15年、庚戊本社をはじめ、末社仁王門、坂下総門、別当所等将軍家の寄進により、建立されました。祭礼などには下附金を賜るほど、当時の幕府の尊崇は篤いものでした。

その後江戸大火災で全焼してしまいましたが、明治10年、9月に本殿、幣殿拝殿、社務所の再建がなりました。

大正12年9月1日、関東大震災に、昭和20年5月24日帝都大空襲により太郎坊神社を残し社殿は焼失しましたが、昭和33年9月、氏子中の寄付により、御本殿、幣殿、拝殿などが再建され、現在に至ります。

家康公の時代から歴史があるんですね。防火の神として祀ったために再建を重ねても現在まで残っているのですかね。

こちらが現在の地図です。赤いピンが真福寺。その南西の愛宕神社も灰色ピンで示されています。紫色の直線がまさに描かれている道です。だから、、地図の虎ノ門ヒルズビジネスタワーの東の角から眺めているような位置関係でしょう。

長い階段を登らないとお参りできない神社ですが、当時もそうなのでしょうか。

こちらが現在の愛宕神社。上が見えないほど長い階段。こりゃきついですねえ。。

これは当時描かれた絵を考証することでわかるのが浮世絵の面白いところ。ニヤリ。

歌川広重の『東都名所 芝愛宕山之図』です。

うわあ、、当時から高い場所からの眺めはいいとしてもそこに辿り着くまでが大変な神社であったのですね。

登ってすぐはとても賑やかになっている様子がわかります。茶屋がいくつかあってその飲食を崖の上で食べられるのですね。鳥が群れているのも印象的です。それによって尚更賑やかな様子が伝わって来ますね。

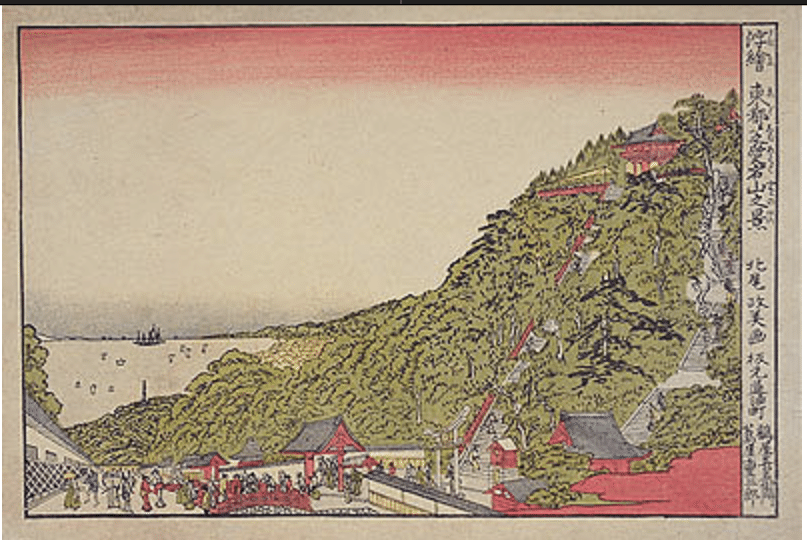

北尾政美の「浮絵 東都芝愛宕山之景」です。

遠くから愛宕神社の全貌を眺めた図です。なっっっっっがいですねええ。

登るために並んでいる人も長蛇です。

この絵はとても巧妙で、緑で山の盛り具合を表現しているかと思えば赤い線でその道を辿って直線的な距離を表しているのもよくわかります。

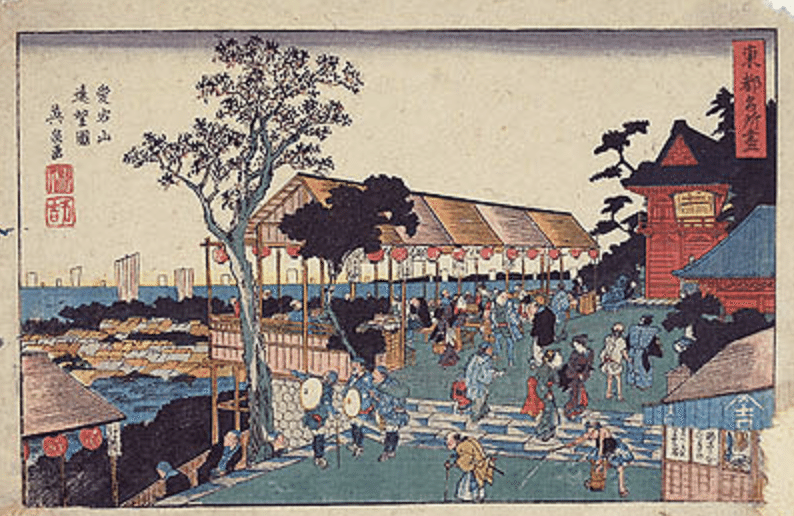

渓斎英泉の「東都名所尽 愛宕山遠望図」です。

まるで一番上の正面からの絵を横から見たかのような絵ですね。街にも幟が立っていて、境内には赤提灯が吊るされていることから江戸中で縁起のいい日だったのでしょう。「吉」と書かれた暖簾を下げた店がありますが、この絵の版元が万屋吉兵衛という人の元であったそうなのでその経緯や贔屓を込めてのサインだったのでしょう。ここで買ったものを崖の上の茶屋で食べていたのですね。

そんなこんなで色々な角度から愛宕神社を見ていきましたが、もとの絵に戻ると、、。

赤い門の後ろに高い木が林立しているところがありますが、そこが愛宕神社の階段を取り囲う森の一部だったのでしょう。愛宕神社は当時から絵に描かれるほどの名所なのにそれをあえて描かずにそこに向かう人々と生き物の活力を重視して描いています。

広重が描く愛宕神社は挙げた中にありましたが、そこでも鳥の活き活きした様子が描かれていますね。広重は愛宕神社と生き物の生命力を重ねたがりだったのでしょうか!笑

今回は風景の印象と、愛宕神社について見ていきました!

今日はここまで!

#歌川広重 #名所江戸百景 #愛宕下藪小路 #愛宕神社 #真福寺 #浮世絵 #江戸時代 #江戸絵画 #日本画 #日本絵画 #アート #美術 #芸術

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?