「深川万年はし」−北斎の網はどこから?−『江戸名所道戯尽』

今日は友人と会う予定でしたが、濃厚接触者になったみたいでキャンセルとなりました。

お出かけする気満々だったので一人で新宿末廣亭に行って寄席を見にいきました。

江戸時代の空気感が感じられ、喋り口調や言葉まで落語的だし、大笑いができる話というよりはクスッと笑えるものばっかりだっのでちょっといい話を聞いた気分です。

いい休日の使い方だったなと感じました。

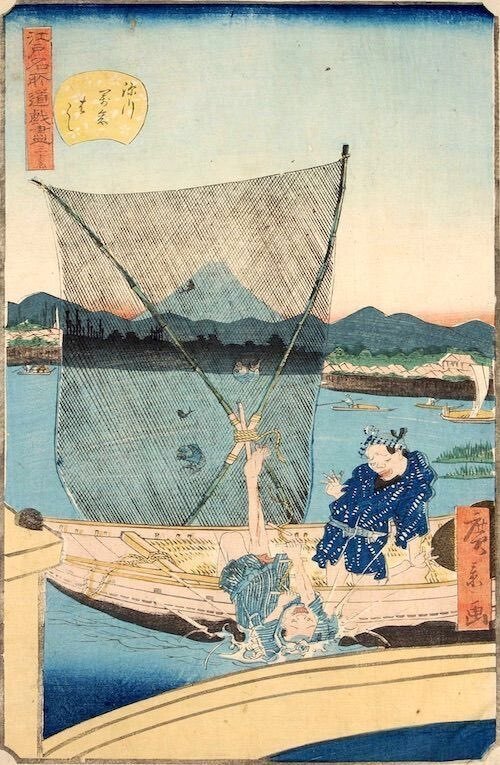

そんな素敵な虚空の気持ちを埋められた今日も広景。今回は『江戸名所道戯尽』の「三十九 深川万年はし」です。

◼️ファーストインプレッション

この網掛けのデザイン。どこかで見たことありますね。

広重の『江戸百』で投網する漁師の絵がありました。

「利根松ばらばらまつ」でした。

ただ今回との違いは、投網か、そもそもちゃんと設置してある網かという点が相違点ですので描き方は変わってくるのでしょう。

けれど一瞬を捉えたものとしてその奥の風景の透けている様子はかなり難しい描写であるので何かを参考にしていたことは確かですね。

その参考元とこれまでの網の向こう側の描き方を見ていきたいと思います。

今回の絵では多分ですけど、この網を括った紐を引いたときにそれが千切れて男性がひっくり返ってしまっています。

その反動で海に背中を打ち付けて溺れる寸前です。

網の背面の景色には魚が4匹飛び跳ねている様子が描かれています。

きっとこの網で捕獲しようとした獲物だったのでしょうけれど、男性がその力をゼロにしてしまったので生き延びることができたようですね。

その奥に富士山が見られます。

この富士山の描かれ方はきっと摺師の技がきらりと光っていますね。

というのも、今回提示している絵にはよく見られませんが、参考書に乗っている版では、非常に美しいグラデーションになっていて、網にかかっているとは思えないほど富士山が浮いてくるようです。

◼️網の向こう側

今回の網の向こう側の描き方はとても素晴らしくリアルなものだと感じましたが、その模倣元がどこなのかを見てみましょう。

今回は参考書によるとこれまた北斎の『富嶽百景』の「三編 網裏の不二」です。

本当にそのままですね。

網を持ち上げる人がかろうじて紐を掴んでいる点では安定性のある画面になていますが、網の裏に富士山を描くところまで真似していますね。

やはりこちらは墨摺なだけあって富士山が真っ白な山として描かれ、白く浮き出ているように見えますが、墨摺であってもその描写力は圧巻ですね。

北斎の『千絵の海』「待ち網」です。

ここのどこが網の向こうを描いているかというと、一番左の男性の顔が透けています。

一段階暗くなっているだけかもしれませんが、こうも複雑で情報の多い絵だと網の線をしっかり描いていると潰れてしまうし、ごちゃごちゃになってしまいますね。

その右の男性も大きな網を掲げていてその網の部分も一段階暗くなっています。

少し水色がかっている点から水を含んでいることがよくわかります。

絵のテーマによって網の向こう側の描写は臨機応変に変えているのでしょう。

歌麿の『屋根船四手網』です。

歌麿というと北斎よりも前の18世紀の絵師ですのでやはり錦絵というより紅摺での作品が残っていますね。

網の向こう側をメインに描いた今回の絵はおそらく背景の屋根船の様子を描いた後に網を斬るように線を引いていったのかな。

肉筆というか、それを刷ったのでしょうけど。

網の目がとても大きいように思えますが、これ以上細かい目にしたら奥の背景がくすんでしまうのでしょうね。

網の向こう側を画面いっぱいに広げている作品って案外少なくて、その描き方って非常に難しいんだなと思えます。

そして場面ごとに網の向こう側の描写のレベルを変えていることもよくわかりますね。

今日は比較のしがいがあったものでした。

18世紀の絵にも作例があったことを知れてよかったです。

今日はここまで!

#歌川広景 #江戸名所道戯尽 #深川万年はし #投網 #富士山 #北斎 #富嶽百景 #網裏の不二 #浮世絵 #美術 #芸術 #アート #江戸時代 #江戸絵画 #日本絵画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?