「消費者調査MMM」(特許出願済)で広告などの効果を丸裸にする。

このnoteでは、元オリエンタルランドのリサーチャーの山本寛さんとの共著「『その決定に根拠はありますか?』確率思考でビジネスの成果を確実化するエビデンス・ベースド・マーケティング」から、特許出願した革新的な分析を紹介する。

書籍『その決定に根拠はありますか?』

この書籍はエビデンス・ベースド・マーケティングを『実践法』に落とし込んだ書籍である。1959年にアンドリュー・アレンバークが発見したNBDモデルという数式の活用を、USJを再生させた成功事例とともに紹介した確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力や、2018年に邦訳されたブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11で紹介された法則や数式を日本で2021年から2024年4月までに行った96.6万人の調査で確認し、汎用的に使いやすい方法に体系化した。ここでは特許出願した「消費者調査MMM」を紹介する。

※MMMはマーケティング・ミックス・モデリングの略で、数理モデルによってマーケティング施策の効果を推定または予測する分析アプローチのこと。

「消費者調査MMM」とは?

「消費者調査MMM」では、5問から10問のインターネット調査で興味があるブランドそれぞれの施策が要因を経由して1年間に売上をどれだけ増やすか?因果構造を仮定し、効果を金額換算する。エナジードリンクのブランドで、全国の15歳~69歳における1年間の効果を金額換算した調査を例にして解説する。この分析ではこんなことが分かる。

・【施策】TVCMが【要因】コンビニで商品を見たことをアシストしたことによる売上増分効果17.64億円

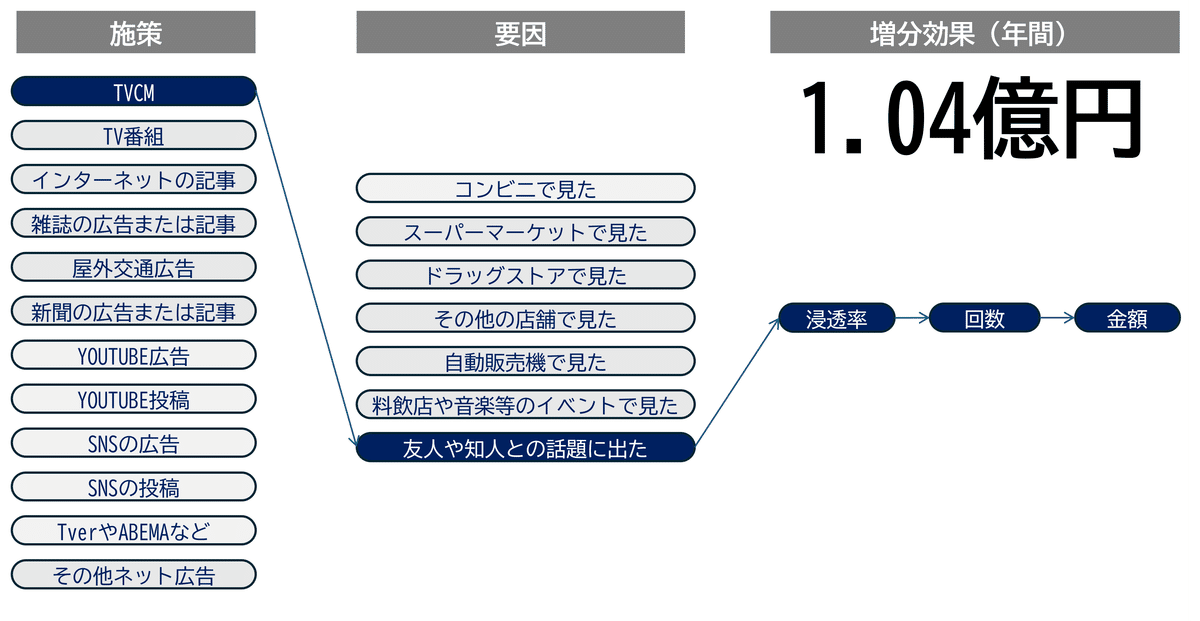

・【施策】TVCMが【要因】友人や家族との話題に出たことをアシストしたことによる売上増分効果はおよそ1.04億円

・【施策】YOUTUBE(広告&投稿)+TverやABEMAなどのYouTube以外の広告+SNS(広告&投稿)が【要因】コンビニで見たことをアシストしたことによる売上増分効果はおよそ1.53億円

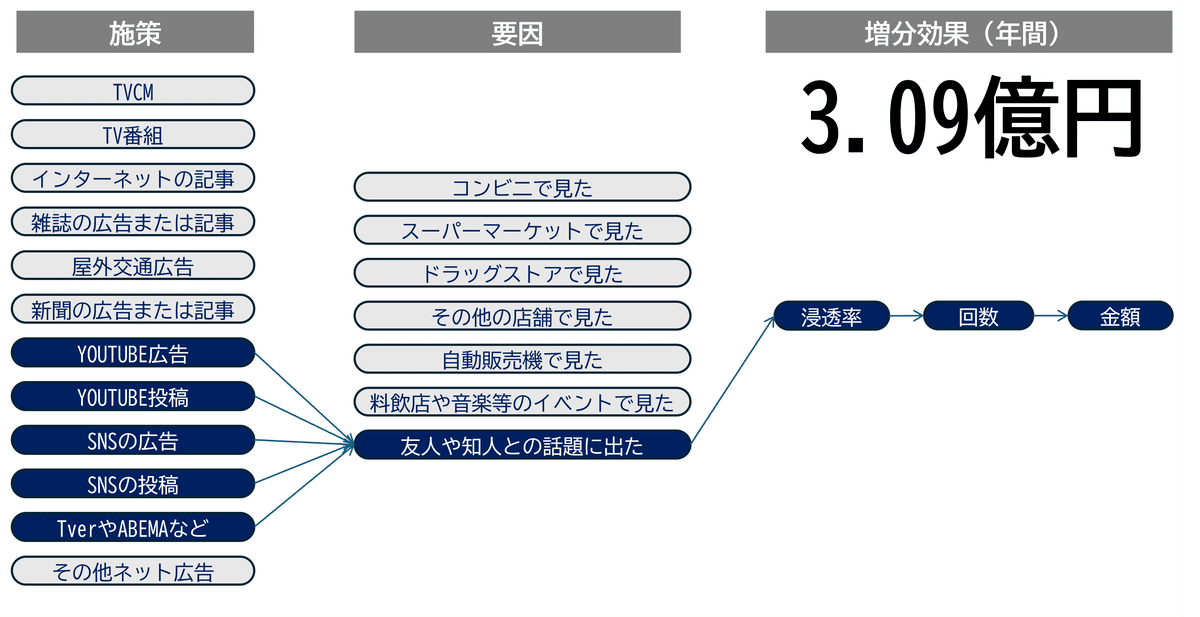

・【施策】YOUTUBE(広告&投稿)+TverやABEMAなどのYouTube以外の広告+SNS(広告&投稿)が【要因】友人や家族との話題に出たことをアシストしたことによる売上増分効果はおよそ3.09億円

このエナジードリンクの場合は、TVCMの効果は「コンビニで見た(要因)」をアシストして売上をリフトする効果が大きく、YOUTUBEやSNS、TverやABEMAは「友人や家族との話題に出た(要因)こと」をアシストした効果のほうが(「コンビニで見た(要因)」より)大きいことが分かる。

TVCMなど、ブランドを知ったり、思い出すきっかけになる様なものを施策として、コンビニで見たなど、より購買に近いアクションを要因として、施策→要因→売上リフトの因果構造でモデル化している。書籍では、エナジードリンク、外食チェーン、テーマパークの調査分析データを共有しているが、内容が内容なだけにブランド名はマスクした。

どの様にして、これらの数字を推計しているのか?

この分析を確立するヒントになったのはエビデンス・ベースド・マーケティングの最も重要な法則の「ダブルジョパディの法則」だ。これは市場浸透率が低いブランドやターゲットの購買頻度などのロイヤルティも低い2重苦(ダブルジョパディ)となる、すなわち市場浸透率を増やさないとロイヤルティも上げることができないことを発見したものである。日本ではブランディングの科学 誰も知らないマーケティングの法則11で紹介された。

2021年から2024年4月まで日本で行ったのべ96.6万人の調査の多くで市場浸透率が増えると購買回数が何回増えるということを鉄板の法則として確認した。

エナジードリンク6ブランドで20代女性と20代男性、市場浸透率の高い順番に並べると、「M」という値がキレイに比例していることが分かる。

市場浸透率は、一定期間(ここでは1年間)における市場の人数のうち何%がそのブランドを利用したかの割合のこと。日本市場1.2億人で1年間で1,200万人が購買した場合の市場浸透率は10となる。

「M」は、一定期間(上記の表では1か月間)における購買のべ回数を市場の人数で割り算した値で、たとえば、日本市場1.2億人で年間2,400万回購買された商品の1年間のMは2,400万÷1.2億で「0.2」となる。これは一定期間(ここでは1年間)の一人当たりの購買確率であり、(過去実績から導いた)期待値である。

【市場規模1.2億人で集計期間を1年間とした場合】

・1年で利用した人数1200万人→市場浸透率10%

・利用者の平均購買回数は2回→のべ購買回数は2400万回

・Mは0.2(2400万回÷1.2億人)

平均購買回数という指標は一般的だ。マーケティングの多くの現場では、コストがかかる新規顧客獲得よりも既存顧客の平均購買回数を伸ばそうという考えが一般的だ。法則を鑑みると、それではビジネスは拡大できない。市場浸透率を増やして「M」を伸ばすことに軸足をおく必要がある。市場浸透率と「M」を重要なKPIとして把握することが確かなマーケティング戦略の第一歩となる。

「M」は、ブランドの相対的好意度または選考性を示すプレファレンスを間接的に説明する指標として、USJを再生させたことで有名な森岡毅氏と今西聖貴氏の書籍 確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力で紹介された。

拙書「『その決定に根拠はありますか?』確率思考でビジネスの成果を確実化するエビデンス・ベースド・マーケティング」を読んでから、

「確率思考の戦略論」を読み返すと、ダブルジョパディの法則をわかりやすく紹介している書籍だと分かる。

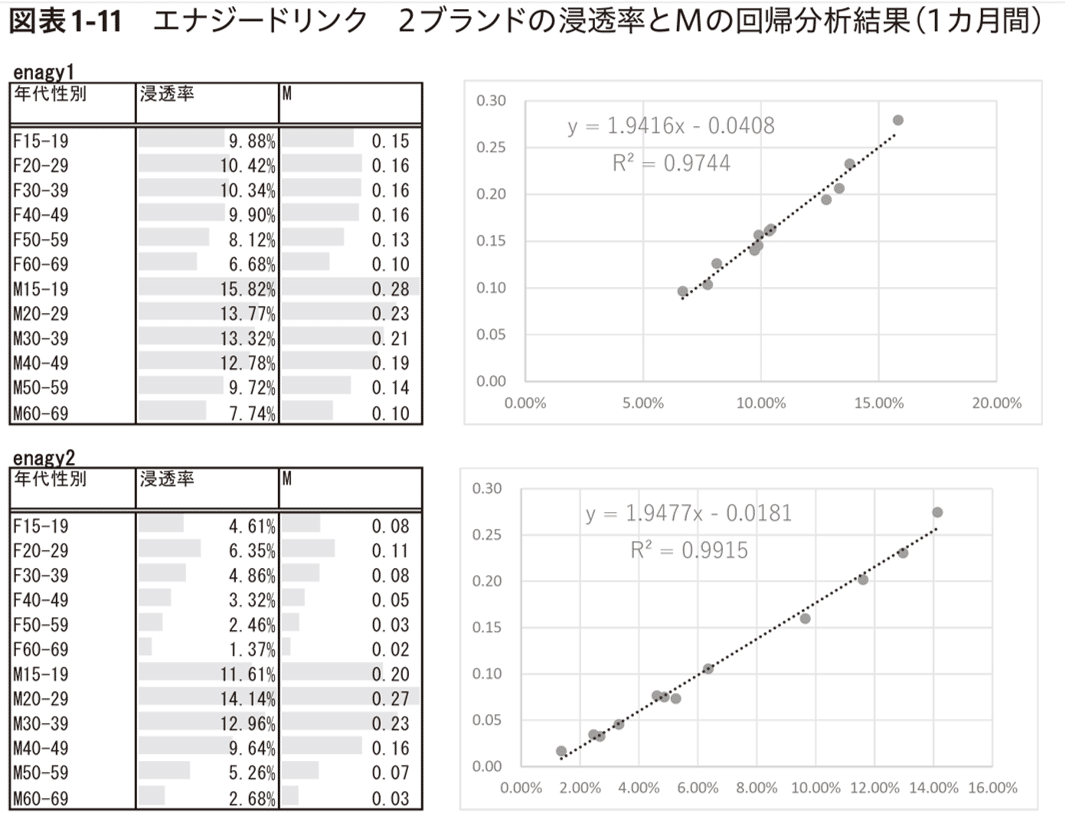

先ほど対象としていたエナジードリンク6ブランドのうち、2ブランドの年代性別ごとに浸透率とMを回帰分析であてはめると、決定係数0.97、0.99の予測精度の高い式を確認することができる。書籍では外食チェーンとテーマパークのデータも掲載したが、それに限らず多くのケースでこの様に当てはまる。

浸透率と「M」の関係は鉄板である。

多くの調査から導いたこの結論から(施策または要因による)市場浸透率の確かな増分がわかれば、増分回数も分かるため、あとは購買平均単価を掛け算すれば金額も分かる。これが消費者調査MMMのコアアイデアだ。

PowerBIで集計

消費者調査MMMのコアアイデアは下記図の右側の①「浸透率が決まれば回数が分かる関係」である。さらに真ん中上部に記載した②「因果推論の分析技術(傾向スコア分析)」を用いて確かなリフト率を推定し、さらに図の左側に記載したように③施策の重複接触による影響を適切に調整する。①②③のアルゴリズムを組み合わせている。

分析ダッシュボードの緻密さから特別なソースを使っているのではないか?と勘違いされることが多いのだが、分析のソースはインターネット調査だ(※1)。施策12種×要因7種×性別年代12種(※2)1008種類の組み合わせで効果を推定し、多くの指標(※3)を使用し関係者が任意に分析できるダッシュボードにしている。

(※1)ここでのエナジードリンクの場合は全国の15~69歳男女5.1万人に対する5問の調査。

(※2)ここでは15歳~19歳、20~29歳、30~39歳、40~49歳、50~59歳、60~69歳男女

(※3)接触率、施策→要因のリフト率、要因→市場浸透率のリフト率等

インターネット調査だけでも確率モデルや因果推論を用いて分析すれば、ここまでのことが分かるのだ。

以下は、ダッシュボードで前述したエナジードリンクブランドのターゲットをM10とM20(15歳~29歳男性)のみ選択し、要因「コンビニで商品を見た」+「スーパーマーケットで商品を見た」+「ドラッグストアで商品を見た」を経由した効果を推定したものだ。

※このnoteで紹介した分析結果はのちほど紹介するダッシュボードで紹介するエナジードリンク6ブランドのうち「energy2」を参照している。

チェックボックス(PowerBI用語で「スライサー」)を任意に選択することで、調査対象ブランドそれぞれ、好きな軸で効果を分析することができる。CTRLキーを押すことで複数選択できる。PowerBIはマイクロソフトのアプリケーションとなるため、ダッシュボードの構築はWindows限定となるが、後ほど紹介するダッシュボードをネットに公開したURLはWindowsに限らずマッキントッシュでもスマホでもご覧頂ける。

PowerBIダッシュボード3カテゴリーを公開

エナジードリンク、外食チェーン、テーマパークの3カテゴリーのダッシュボードそれぞれ7枚構成である。マクドナルド、ケンタッキー、TDL、USJは浸透率やMの分析は書籍で共有したが、効果の推定は対象外とした。ダッシュボードの使い方をYouTube動画で解説し、3種のダッシュボードのURLを動画の概要欄に記載した。

消費者調査MMMをどんな風に使っているのか?

競合他社のコミュニケーション効果を丸裸にして、自社に有効な戦略を見出すことに使っている。たとえば、マーケティング・アナリストとして関わるD2Cブランドは1年で月商500万円から月商1億円程度に成長させた。次の半年後の月商目標は2億円だ。その段階でTVCM投下を具体検討する計画だ。MMMで真の効果の指針があればこそ。このブランドでは、毎週時系列データによるMMMも実施し、重要度の高い施策の真のROIを観測しながら、適切な投資を行っている。

「消費者調査MMM」も行い、先行する競合ブランドの広告効果を詳細に把握してきた。もしかしたら調査対象ブランドの関係者よりも、我々のほうが施策の効果を詳細に把握しているかもしれない。競合他社の効果を丸裸にして自社に有効な戦略を見出し、今も急成長している。

私がアナリストとして関わるこれらのブランドとの取り組みなどの実戦と研究を行き来して完成させたアルゴリズムを特許出願してから「その決定に根拠はありますか?」で初公開した分析が「消費者調査MMM」というわけだ。

この分析を行うことでカテゴリーを形成する主要なブランドのコミュニケーション効果を構造化して丸裸にできる。

コミュニケーション戦略を策定する際の解像度がまるで違うので、暗中模索なコミュニケーションのPDCAを根本から見直したい方には活用することを推奨したい。

【ご案内】データに基づいたマーケティング戦略思考を養いたい方へ

エビデンス・ベースド・マーケティングの数式や法則を日本で96.6万人調査して確認し、新たに体系化した「確率思考のマーケティングの実践法」を書籍をにまとめ、付録として動画講義も用意しました。データに基づいたマーケティング戦略思考を養いたい方にお勧めします。

マーケティング業界媒体MarkeZine書評

MarkeZineでは「エビデンス・ベースド・マーケティングの実践的な内容でマーケターのスキルアップを後押ししてくれる一冊」として紹介されました。

【オンライン講義】

エビデンス・ベースド・マーケティングとは?基礎から学ぶオンライン講義(1000円)も開催しています。

以上となります。ここまでお読み頂きありがとうございました。