日本の進学校、このままで大丈夫?

はじめまして、ライターのりんゆー(Twitter @Rinyu_DtD)です!

現在は、自分が立ち上げた読書教育NPO団体 Dor til Dor(宣伝↓)の代表理事をしながら、ちょこっとNPO法人ふらいおんに関わらせてもらっている高3の受験生です。

今回は、僕自身が東大寺学園といういわゆる進学校(偏差値78らしいです笑)に通っているということもあり、「日本の進学校、このままで大丈夫?」というテーマで記事を書いてみようと思います。

※経験則と主観による分析を多く含む記事です。ご了承ください。

※あと多分長くなります笑 先に断っておきますね、ごめんなさい。

でも、最後まで読んでもらえると嬉しいです!

閑話休題 ~時事ニュースに触れときたかったんです~

(いきなり本題からそれます。すみません笑)ちなみに、最近文科省が力を入れている教育政策に、「ギフテッド教育」があります。特定分野において突出している才能を持っているものの、そのために学校生活にうまくなじめないことも多い「ギフテッド」と呼ばれる子どもたちを支援していこうという動きですが、賛否両論があるのも事実です。例えば、「能力がある子どもを支援することは、障がいのある子どもを切り捨てることに繋がるのではないか」というような指摘には一理ありますよね。

とはいえ、個人的には「賛」側です。「ギフテッド」というほどではなくとも小学校では「浮きこぼれ」「伸び残し」に近い状態だった僕自身は、中学受験を経てある程度選抜された環境で中高6年間を過ごしてきた身として、やはり中学に入ってからの方が周りと切磋琢磨できたり、刺激をもらったりすることが多かったように感じるのです。能力の高低に関わらず、その子に合った環境で勉学やその他の活動に励むのが、生き生きと学生生活を送る近道だと思えば、ギフテッド教育の取り組みもあって良いと思っています。

進学校の高校生、何が問題なの?

(やっと本題です笑)先ほども書いたように、僕自身は進学校に進学して良かったと思っています。先生の質の良さ、クラスメイトの知的好奇心の高さ、学校図書館の充実度、そして男子校という空間などなど……。とはいえ、何から何まですべてを肯定できるわけではありません。

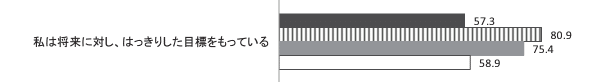

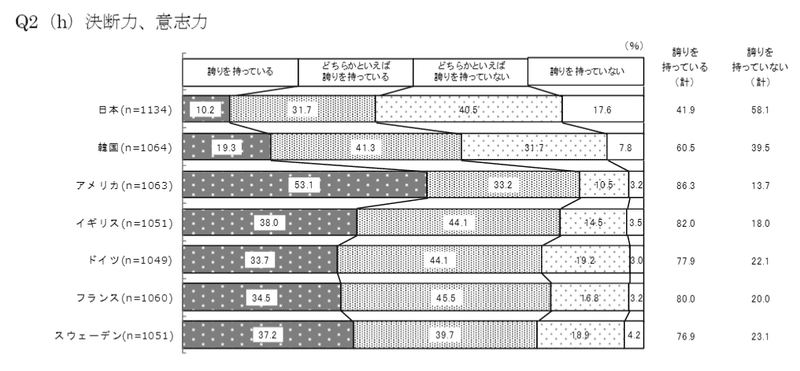

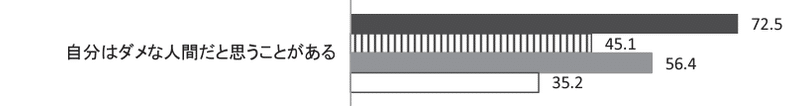

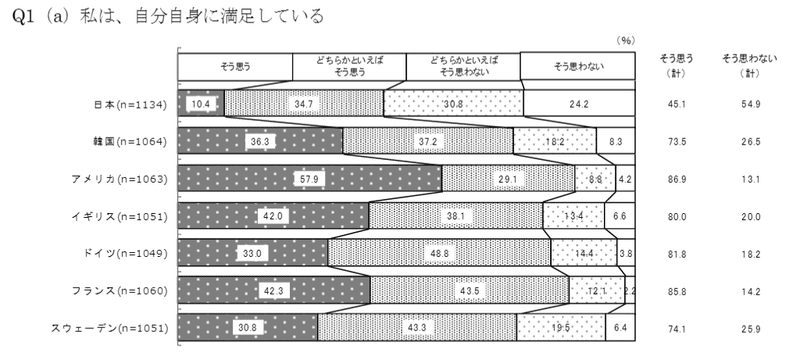

そもそも、国立青少年振興機構の調査や内閣府の調査からは、次のように、一般的に、日本の高校生は他国と比較して、主体性や自己肯定感が格段に低い傾向が明らかになっています。

(なお一番上の57.3%が日本)

(なお一番上の72.5%が日本)

こうしてみると、個人主義の欧米と比べて集団主義的で協調性を重んじる我が国の国民性が影響しているのかもしれませんが、日本の高校生は総じて「自分」を大切にしていないように思えます。

特に、この傾向が顕著なのが進学校(正確には学力上位層)なのです。東大とベネッセの共同調査「高校生活と進路に関する調査(2015年版)」を覗いてみましょう。

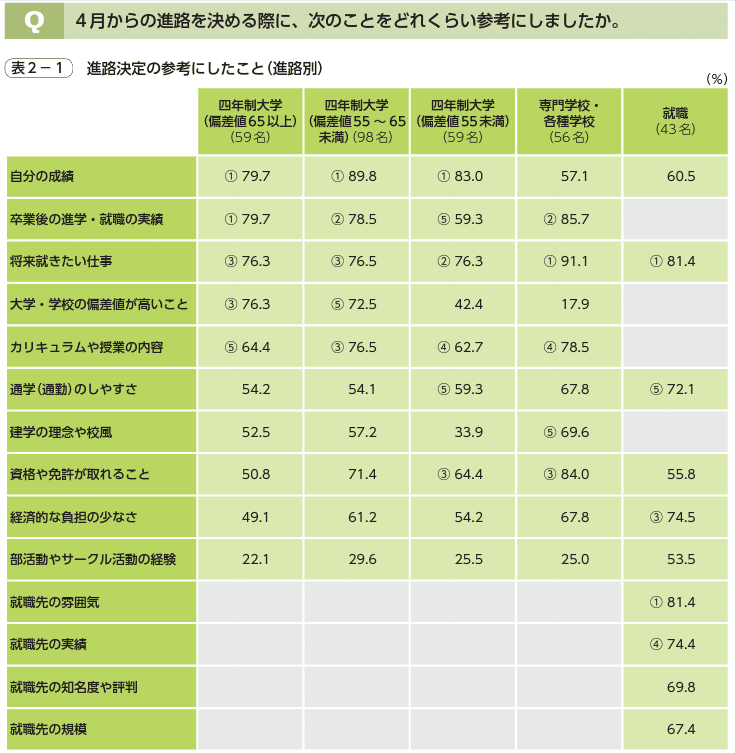

※進路決定の際に参考にしたことについて、進路ごとに上位5個の要素が①~⑤で示されています。

まず目につくのは、専門学校等に進学したり就職したりする生徒がまず第一に「将来就きたい仕事」を挙げているのに対して、四年制大学に進む生徒は「自分の成績」を一番に挙げている、ということです。ただし、これは、「将来の夢やなりたい職業が決まっていない中高生が48%」(東進調べ)というような状況を反映して、必ずしも全員の「将来就きたい仕事」が決まっていない結果と言えるかもしれません。

次に、四年制大学に進学する生徒内での学力ごとの違いを見ていきます。まず、下位層(偏差値55未満)については、2位が「将来就きたい仕事」、3位・4位はそれぞれ「資格や免許が取れること」「カリキュラムや授業の内容」となっており、ある程度、将来の夢の実現に役立つかどうか、学びたいことが学べるかどうかを重視しているのがうかがえます。次に、中位層(偏差値55~65)では、「卒業後の進学・就職の実績」が2位に入り、「将来就きたい仕事」「カリキュラムや授業の内容」が同率で3位となっています。すなわち、自分自身の夢よりも、全体的な大学としての強みを求める傾向にシフトしているのが分かります。

そして、問題の(?)上位層(偏差値65以上)です。「自分の成績」に加えて「卒業後の進学・就職の実績」が同率1位となっており、次いで同率3位には5位の「カリキュラムや授業の内容」を差し置いて「大学・学校の偏差値が高いこと」が食い込んでいます。確かに、「将来就きたい仕事」が3位に残っているとはいえ、中下位層と比較すると「自分」の内面からくる将来の夢などよりも、成績などの相対的な要素や大学側の外発的な要素を重視した消極的な進路選択になってしまっている、と言っても過言ではないと思います。

へ~。でも、なんで?

そこで、僕自身の東大寺学園で過ごしてきた経験から、この消極的な進路選択の原因を考えてみたいと思います。(もちろん、ここで挙げたもの以外にもいろいろと原因はあると思いますが、今回は、個人的に大きいと思っている3つだけに絞って書いてみます)

まず一つは、親からの教育投資、期待の大きさが挙げられるでしょう。外発的な動機付けで進路を選択するケースです。

やはり高い学力を維持し、いわゆる「良い」大学に入るための準備には、相応の額がかかります。公立高校ならいざ知らず、私立の中高一貫校であればそれなりの学費が必要ですし、学校外での塾や教材費の出費もかさみますよね。そして、(鶏が先か、卵が先か……)親からの子どもへの期待も膨らんでいくと思います。僕自身も、親の期待に後押しされて一時期は理系を目指していた過去があります(今は教育業界志望に変わりました)が、真面目な人も多い学力上位層は、やはり必要以上に親の想いを汲み取り、親孝行しようというような意識が働いてしまうものだと思います。(別にそれを否定するわけではありませんが!!)また、もちろん、ここには、親が開業医で自分がそれを継ぐために医者を目指す、というような進路選択も含まれるでしょう。

また、学校・教師による既定路線化も大きいでしょう。こちらは、ほぼ無意識に将来を絞っているケースですね。

例えば東大寺学園では、毎年、高3生のうち9割以上の生徒が東大・京大・医学部を志望している、というのが通例です。こうした環境で6年間過ごせば、教師も当然これらのいずれかを受ける前提で授業を進めていますし、先輩も皆当然のようにこうした大学に受かっていくので、いつの間にか東大・京大・医学部以外の選択肢が頭から消えてしまうのです。それはただ「良い大学に入りたい」という人にとっては理想的な環境かもしれませんが、実際問題、誰もがそうした大学に入ることで幸せになれるとは限りません。とある先生は、

「理数系の成績が悪くないから」というだけで、特に人を救いたいという強い想いがあるわけでもないのに、毎年60人も70人も医学部を志望するのは異常だよね

とぼやいていました……。また、こうした既定路線化の弊害(?)として、「東大・京大以外は大学じゃない」とまでは極端でなくても、一般入試を重視し、AOなどの推薦入試を軽視・蔑視する、というのもありがちです。けれども実は、学校推薦型・総合型選抜などの推薦制度で入学した人の方が進路選択の満足度が高かったり(マイナビ調べ)、入学後のGPAや評判が高いのもAO入学者だったり(朝日新聞EduAより)するんですよね。

最後に、僕自身が一番気にしているのが、「やりたいことがないからとりあえず東大・京大」という考え方です。

もっとも、この考え方自体は間違っていないと思います。東大卒・京大卒ならばたいていの業界で高く評価されるでしょうし、大学内で様々な授業を受けたり、色々な人と出会ったりする中で、やりたいことが見つかっていく可能性も他の大学より大きいかもしれません。目指せるなら、目指せばいいんです!

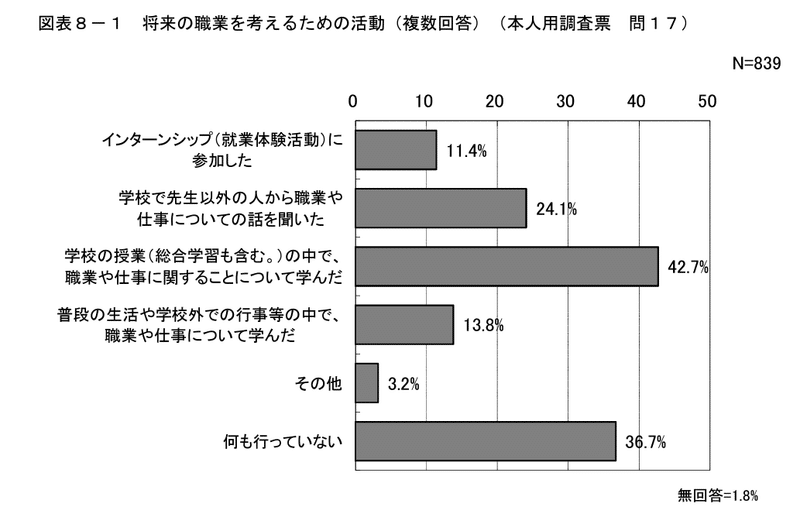

でも、そもそも、「やりたいこと」は、高校時代にでも見つけようと思えば見つけられるのではないでしょうか? というのも、「やりたいことがない」のをなんとなくで将来を決める言い訳にしてほしくないんです。文科省の調査によれば将来の職業を考えるための活動について「何も行っていない」と答えた人が37%近くいることがわかります。

自分で「やりたいことがない」と自分自身のことを決めつけて、何もせず親や学校などに流されて東大・京大を目指すのではなく、進学校では特に、まずは「自分が何をやりたいのか」を模索する時間を取ってほしいと願っています。(これを読んでいる進学校で先生をされている方がいたら、ぜひご検討をお願いします!!)

その「やりたいことを見つける」ために個人的なおすすめの作戦は、探究活動です。

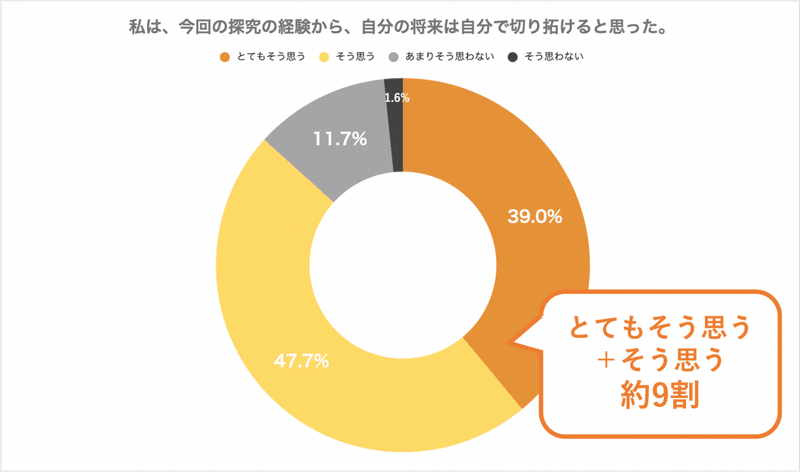

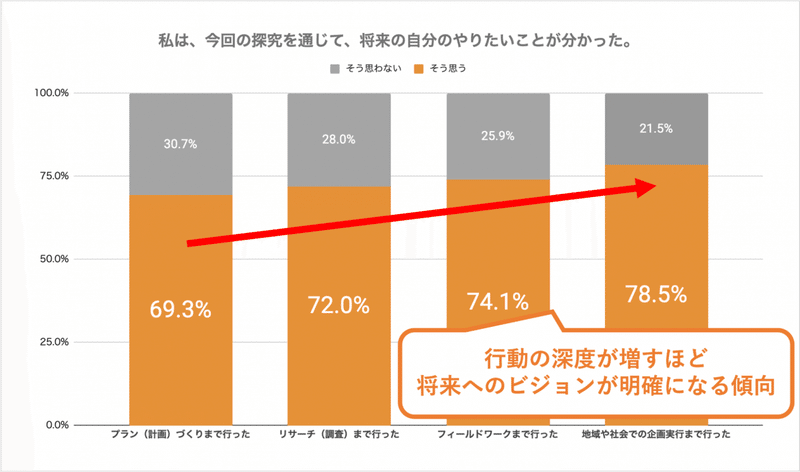

探究活動に関する日本最大のコンテストを「学びの祭典」として運営するカタリバの調査によれば、実践型探究学習を通してやりたいことを見つけ、自分の将来を切り拓く力を培うことができることが明らかになっています。実際、僕自身も自分の関心や課題意識を基にプロジェクトを立ち上げ、社会に対して実装してきた経験を通して、自分が将来進むべき道を見出すことができたと感じています。

進学校における探究活動

実はこの探究学習、学習指導要領の改訂によって「総合的な探究の時間」として今年度から高校で必修化されています。「じゃあ心配ないね、これからは皆やるようになるんでしょ?」と思ったそこのあなた! 大間違いです。というのも、私学では、学習指導要領があまり重要視されていない、というのが現実なんです。

もちろん、学習指導要領は国公私立問わず適用「は」されるのですが、それはあくまでも(単位がもらえて)学んだ「ことになっている」だけ。少なくとも東大寺学園のような高校では、「私立ならではの自由度の高いユニークなカリキュラム」の大義名分があるために、ほとんど何も取り組まれていないのが実態です。もちろん、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)に認定されているような積極的に新しい取り組みを導入している学校や、AO入試などが比較的普及している首都圏では、状況はまた違うと思います。しかし、東大寺学園を含め、(ふらいおんも拠点を置く)関西圏に多い未だに旧来型の名門校スタイルを貫き通している進学校では、探究学習としての時間を作ることは少ないようです。

教師にその理由を聞いてみると、単純明快「ニーズがない」だそうで、

関西圏の教育熱心な親は、基本的な子育て方針が、「中学受験をしてうちみたいな名門私立中高一貫に入れて、一般入試で国公立の有名大学に」っていう考えで固まってるからねえ……。誰からも探究学習をやってほしいっていうニーズがないから、結局昔ながらの受験指導が中心になるんやろな。

とのこと。学校の教師陣でも、「これまでの教育方針を変えないために」「うちの学校らしさを守るために」と探究学習に後ろ向きな声がほとんどらしいです。(なお、「私は個人的にはこういう活動にも取り組みたいと思ってるんだけどね……」という先生も少ないですがもちろんいらっしゃいます!)

けれども、進学校の生徒は、ただでさえ学校や塾の勉強で忙しく、放課後に自主的に探究学習に取り組むのは難しいでしょう。僕自身も、コロナ禍で休校になり、暇を持て余していたからこそ自分のプロジェクトを立ち上げられた、という裏話があります笑 僕は高2の1年間生徒会長を務めていましたが、文化祭での新企画や生徒会長挨拶など、様々な機会を捉えて、こうした課外活動についてその魅力をアピールしてきたつもりです。しかし、一時的に話題になることはあっても、ほとんど誰も自ら行動に移すほどの余裕はない、というのが体感でした。だからこそ、学校の授業の時間内で、きちんと時間を取って、やりたいことを探すために探究学習に取り組んでほしいな、なんて思ったりします。「自分」を探求する時間こそが、彼らの主体的な進路選択の第一歩になる、そう信じています。

最後に

成績が良いから、親がそう言うから、みんなそうするから、有名だから……

進学校の生徒の多くが、そんな外発的な理由で進路を決定している現状に、僕は違和感を抱かざるを得ません。進学校の生徒は概して能力が高いからこそ、本来もっと輝けたかもしれないのに、「自分」と深く向き合わず、消極的に将来を選択することで、多くの人がくすぶってしまっているようにすら感じます。

子どもたちには、1人1人が「自分」を起点にして主体的・積極的に将来を切り拓き、自ら未来を切り開いてほしい、というのが僕の想いです。この点において、進学校の生徒は、ある意味、メリトクラティックな学歴社会の要請による最大の犠牲者と言えるかもしれません。今、日本では、東大・京大に行けば必ず幸せになれる時代が終わりつつあります。海外大学への進学や学生起業など、自分らしい道を進む選択肢やロールモデルも増えてきました。そんな中で、進学校の生徒はこれからどのような学校生活を送るべきなのでしょうか?

「進学校の生徒は頭がいいから放っといても大丈夫」なんてことはありません。「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」(26条1項)というのが日本国憲法の規定です。しかも、進学校の生徒は、日々の勉学に忙殺されてしまい、自分たちが本当はどんな教育を必要しているのか、気づかないままに大学受験を迎えてしまいがちなんです。

だからこそ、このnoteを読んでいる皆さん1人1人が、ここまで書いてきたような、僕自身の持つ進学校での教育への違和感や問題意識を頭の隅に留めていただけると嬉しいです。きっとそれが、進学校の未来を変えること、ひいては日本の未来を変えることに繋がると願っています。

記事執筆:谷津 凜勇

東大寺学園高等学校3年。読書教育NPO団体Dor til Dor設立・代表理事。ASHOKAユースベンチャー。

詳しいプロフィール・SNSなど:https://lit.link/rinyut

何かご連絡等あれば、お気軽に rinyu.t@dor-til-dor.org まで!

2022/8/17 予想以上に多くの方にお読みいただいているので、一部誤解を招く可能性のある部分について加筆修正しました。

_________________________

NPO法人ふらいおん

~伸ばせる子どもへ、教育の翼を~

lit.link

https://lit.link/npoflyon

SNSやサイトをまとめています↑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?