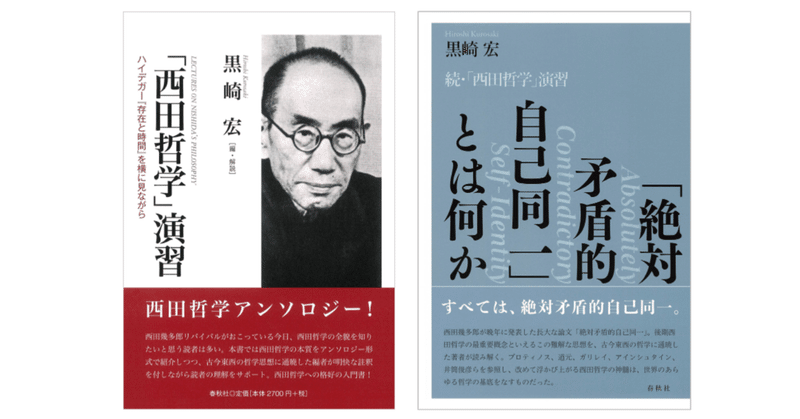

黒崎 宏『「絶対矛盾的自己同一」とは何か/続・「西田哲学」演習』

☆mediopos2687 2022.3.26

黒崎宏といえば

ウィトゲンシュタイン研究だが

その研究がユニークだったのは

ウィトゲンシュタインと禅

そして道元・ナーガールジュナというように

ウィトゲンシュタインの「語り得ぬもの」に

仏教とくに禅の視点から「語る」試みを続けたことだ

その黒崎宏は1928年生まれ

すでに94歳となっている

その黒崎宏がおそらくはその研究の「結語」

とでもいえるテーマに選んだのが

「絶対矛盾的自己同一」である

『「西田哲学」演習』(2020年)に続き

その続編として

西田幾多郎はもとより井筒俊彦の論文からの

引用なども行いながら論じられている

「絶対矛盾的自己同一」のたとえとして

「うらを見せ おもてを見せて ちるもみじ」

という良寛の句が挙げられている

「おもて」と「うら」を同時に見ることはできないが

「葉」には「おもて」も「うら」もあり

その両方があってはじめて「葉」の全体であるように

物事の全体を観ようとするならば

ひとつの視点からすれば矛盾しているとしか言えない

別の視点もあわせ多視点的多面的に観る必要がある

「本書の窮極の結語」として

「αは、α1、α2、α3・・・・・・に於いて、

「矛盾的自己同一」である」

と述べられているが

「葉」の全体をとらえるためには

葉1、葉2、葉3・・・・・・というように

それぞれのどうしは矛盾してみえるけれど

「葉」としての全体を観る必要がある

逆説的にいえば

なぜ「矛盾」が現れるのかといえば

「視点」をもつということそのものが

部分的でしかないからだともいえる

ウィトゲンシュタインが『論理哲学論考』において

「語り得ぬものについては沈黙しなければならない」

と言わざるを得なかったのも

言葉が世界を照らし出すということは

そのことそのものが世界の全体からすれば

世界を部分化して照らすしかなかったからなのだろう

それは老子の示唆するように

道が語り得るものであるとすれば

それは「常の道」ではない

「名が名づけうるものであれば

それは「常の名」ではない

といっているようなものだ

なにかを語るということは

「常」であることを離れるということになる

「絶対矛盾的自己同一」は

そうした矛盾そのもののありようを逆照射しながら

「うら」と「おもて」を

「一つのもの」としてとらえようとするものだ

一枚の葉を「うら」だけ

「おもて」だけにはできないように

すべての根源は矛盾をはじめから超えている

それにもかかわらず

私たちはそれを矛盾としてとらえてしまう

それを「無明」だということもできるだろうが

「生きる」ということが

「死」との矛盾において生きることであり

「語る」ということが

「沈黙」との矛盾において語ることであるように

私たちはそうした「矛盾」に身を置くことで

その「矛盾」を超える課題をもち得る

そんな存在だということもできるのかもしれない

おそらくそれは

世界があるということ

私があるということと

深く関わっているのではないだろうか

■黒崎 宏『「絶対矛盾的自己同一」とは何か/続・「西田哲学」演習』

(春秋社 2022/2)

■黒崎 宏『「西田哲学」演習/ハイデガー『存在と時間』を横に見ながら』

(春秋社 2020/3)

(黒崎 宏『「絶対矛盾的自己同一」とは何か』より)

「「うらを見せ おもてを見せて ちるもみじ」という句がある。良寛の辞世の句として、知られているものである。それはともかくとして、確かに万物万事、表もあれば、裏もある。何事にも、表裏があるのである。表裏があって、はじめて、一つのものなのである。

しかし我々は、表裏を同時に見ることはできない。したがって我々は、何事も、その全体を一挙に見ることはできないのである。我々は、例えば、もみじの葉一枚でも、表を見て、裏を見て、やっとその全体を知ることができるのである。もみじの葉一枚ですら、我々は、それ自体を見ることはできず、その意味で、もみじの葉一枚ですら、それ自体は我々の経験界を超越しているのである。もみじの葉一枚ですら、表から見ればカクカクに見え、裏から見ればシカジカに見えるものとして、言語的に、概念的に、記述されるものなのである。その様な、言語的存在なのである。ここにおいて、「表から」とか「裏から」とかいった見る視点を無視して、ただ単に「カクカクに見える」と言い、また、訂正なしに「シカジカに見える」と言えば、それは矛盾である。しかし、この二つの言明が、ある一つのものについての、二つの視点からの見え方であるとすれば、そこには何の矛盾もない。しかも、その一つのものは、そのように二つの視点からみて、はじめてその全体像が把握できるものであるとすれば、そのような二つの言明の連言(「そして」で繋いだもの)は、必然なのである。この様な場合、西田幾多郎は、その一つのものを「(絶対)矛盾的自己同一(なるもの)」と言った。そこには、何の不自然さもないであろう。一般的に言えば、ある物事が「何であるか」という事は、最終的には、それについて多面的に言語的に語る事によってのみ、明らかになるのである。即ち、その本質が確定されるのである。そうであるとすれば、

「この世における万事・万物は、「(絶対)矛盾的自己同一」なのである」

と言えるのではないか。

このことを、もっとも明確に示したのが、物理学では、まずはガリレイ(の「慣性の法則」)であり、更には、より進んだ形では、アインシュタイン(の「特殊相対性理論」)であり、哲学では西田幾多郎(の「西田哲学」)である。しかも、「数」には、数字に於いて定義される「数」をも含めて、「基数」と「序数」という二つの顔があり、その意味では、先に言った「この世における万事・万物」には、「数」をも含めてよいのである。(・・・)そうであるとすれば、西田幾多郎は、後に私は「二〇世紀におけるヘラクレイトス」とも言えるのではないか」と言うが、別の見方をすれば、「哲学におけるアインシュタイン」とも言えるのではないか。そして実際、西田は、アインシュタインにたいへん関心をもち、アインシュタイン訪日に一役買っていたのである。」

「 ある一つのものαがある。それは、視点aから見ればAに見え、視点bから見ればBに見える。この場合、その二つの見え姿AとBに於いて、「矛盾的自己同一」なのである、と言える。」

「葉は、表と裏において、「矛盾的自己同一」である。

自然数は、基数と序数に於いて、「矛盾的自己同一」である。

図<アヒル/ウサギ>は<アヒル>と<ウサギ>に於いて、「矛盾的自己同一」である。

世界は、「個物的多」と「全体的一」に於いて、「矛盾的自己同一」である。

人生は、自由と必然に於いて、「矛盾的自己同一」である。

神は、超越と内在に於いて、「矛盾的自己同一」である。

認識(行為的直観)は、行為と直観に於いて、「矛盾的自己同一」である。

電子は、「波動性と粒子性に於いて、「矛盾的自己同一」である。

等々」

「 αは、α1、α2、α3・・・・・・に於いて、「矛盾的自己同一」である。

ある意味で、これが本書の窮極の結語である。」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?