【私の創作術2】同人誌のネーム公開します

はじめに

こんにちは、眸(ヒトミ)です。

「同人やろうぜ!」とは、まだ同人誌即売会(イベント)に参加したことがない人、いつか参加したい人に向けて少しでもタメになる情報を提供して即売会への参加を促すnoteです。

以前私なりの同人誌のプロット作成術を公開しました。

気になる人は全文読んでほしいのですが、ざっくり説明すると

・まずは話の流れを好きに書きだしてみる

・全体のページ数を決めて、それを起承転結の4つのパートに分けていく

・話に無理がないか頭をカラにして読み返す。分からないところを書き込んでいく

プロットは「このページまでにこのイベント(エピソード)を進めておこう」みたいな大まかにページを分割した感じで、今回は少し細かく、「この1Pにどこまで詰め込もうか」と考えています。

というわけで、今回は私の同人誌のネームを公開します。

普段、まんがの同人誌を描く人間がどんなプロセスで話を考えているのか、

まだ描いたことがない方や、話の作り方がわからない方の参考になれば幸いです。

参考になった本

と その前に、参考になった書籍を紹介します。

ぶっちゃけこんな記事を読むより、経験値の高いプロの考え方を知った方が断然よいのです!(敬称略で失礼します)

荒木飛呂彦の漫画術:荒木飛呂彦 著 集英社新書

帯に「企業秘密を公にする」と記載されていますが、コレほんとに「そこまで言っていいんですか?!」ってくらい詳細に自分の漫画術を解説されていてビビります。

持ち込み時代は「とにかく冒頭に全力で」「如何にして次のページを読んでもらうか」に注力していたようです。

たしかに、これはこんな話ですよ~というのが伝わらない作品は、暗闇のなか手を引かれてる気がして読んでる方も不安になる気がする。

▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥

魂に響くコマワリ教室:深谷 陽/東京ネームタンク 著 ソーテック社

私の机に鎮座し続ける必携書です。

先に紹介した荒木先生の本は「ここを頑張ろうね」って感じなんですが、この本は生徒さんのネームをプロが添削した より実践的なものになっています。

短編ネームの添削なのでページ数の多いものに応用させるのは初めはちょっと頭を使いますが、「1Pのなかにもオチやヒキを取り入れる」のは共通して大事なことだと思います。

テンポとでも言うのでしょうか。見せたいところを取捨選択する、という考え方はどんなページ、どんなジャンルのマンガでも常に念頭に置いておきたいところです。

▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥

まんがの作り方:わに 著(クロコダイルティアーズ)同人誌

最近購入した同人誌です。

ネームだけでなくプロットや画面構成、仕上げのことまで色々紹介されていて勉強になりました~!

ストーリーを決まったページ数に分割していくプロットの作り方は私も同じような感じです。「ページが足りない!」「空白の数ページ……」みたいなことが起きにくいのでこの手法は本当におすすめ。

「最後のコマに次ページをめくるきっかけを配置する」のは原点にして、頂点……!!

私の創作術 その先は秘密-雪の章-

先に参考書を紹介したせいで自分の作品を見せるのがだいぶ恥ずかしくなってしまいました……

が、恥を忍んで紹介します。

プロット公開

まずはプロットをご覧ください。

今回は大好きな「遊郭」をテーマとしたお話にしました。

時代劇ではなく、「赤線地帯(エリア内での売春が認められた制度)がある現代日本」が舞台となっており、まずはその説明になる描写が必要……というメモが添えられています。

あとは「このキャラにはこんな印象を持ってほしい」とか「その気はない」とかちゃんと明記しておくことで、これから続く原稿生活のなかで話がブレたりすることがないようにしています。

▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥

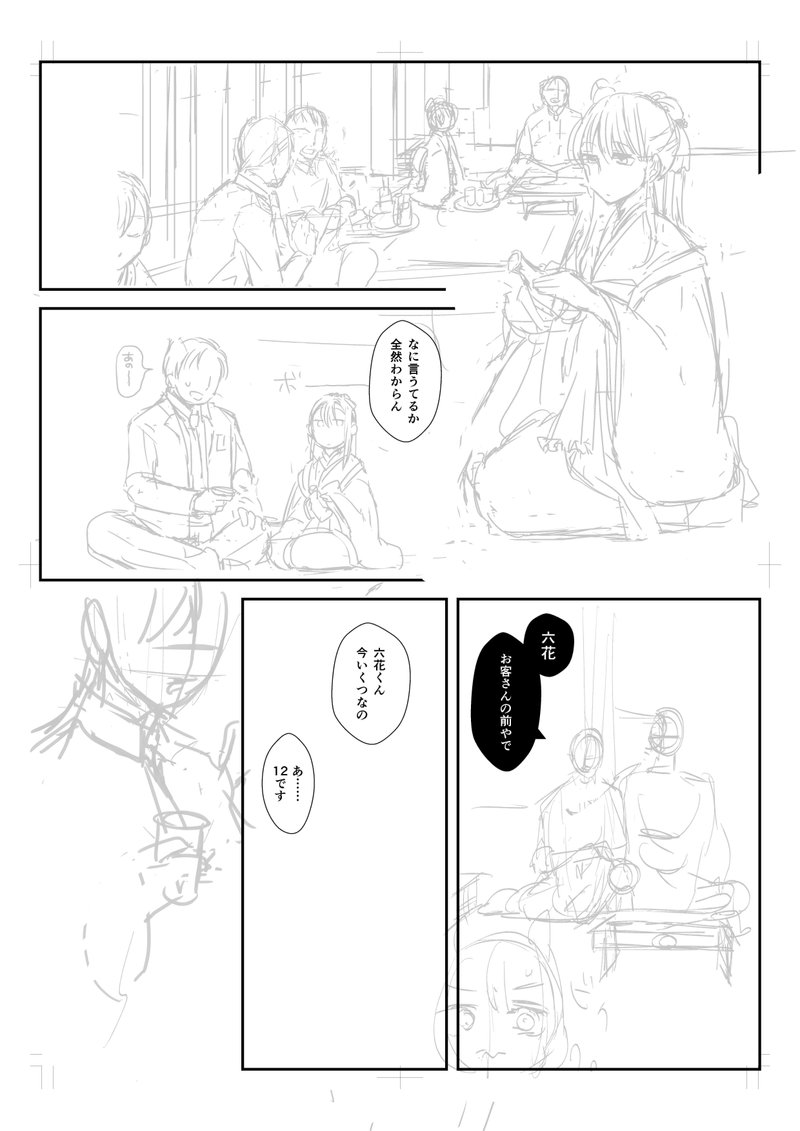

ネーム公開

読めねえ~~~~~~~~~~

すみません。私のネームっていつもこんな感じなんです。

もう少し描き込んでらくがき漫画としてアップしたものがあります。

こちらです。

ボーッとする仕草からプロ意識の低い新米であることが伺える

湊は一見屈託のない明朗な少年のようだが……

▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥ ▧ ▦ ▤ ▥

ネームを作る時に気を付けていること

私がネームを作る上で気を付けていることは以下の3点です。

1. B5サイズの本になった時のことを考えること

2. 1ページ内にも小さい「起承転結」を作ること

3. 背景から逃げないこと

1. 本になった時のことを考える

私は基本的にB5の本を作ります。

方眼ノートに描いたネームを見ながらクリスタに描き写していくのですが、

B5ノートに見開きで描いているのとではスケール感が異なるので、見せゴマだからと人物をでっかく描くと、いざ本となって見た時に「顔近っ!読みにく…っ!」となるのが最近の悩み事です。

最近ではちょっと小さめのA5サイズの同人誌もよく見られますね。

これは好みの問題と思うのですが、「本が小さい方が、縮小された分原稿がスカスカでもたくさん描き込まれているように見える」という知識人(相互さん)の意見になるほどァーーーー???!!っと衝撃を受けました。

・・・・・━━━━━━━━━━━・・・・・

2. 1ページ内にも小さい「起承転結」を作ること

なんか仰々しいこと言ってますが、要は淡々と物事が進むシーンよりドキッとしたり、キュンとしたりする場面を1ページに1つは入れたいです。

そのページごとの「見せたい」コマを作っておくと次のページに手が伸びる……気がします。

・・・・・━━━━━━━━━━━・・・・・

3. 背景から逃げないこと

背景から、逃げないこと。

大事なことなので2度言いました。

これのせいでマンガ制作に二の足を踏む人も多いのではないでしょうか。

でも、よく考えてみてください。

あなたがマンガを読むとき、背景ってそんなに見てますか?

教室にいるんだな、ホテルだな、ショッピングモールだな…

っていう『情報』が伝われば背景としての役目を果たせているのでは??

もちろん「ホテルの素敵な内装にびっくり!」とか「廃墟に取り残されて孤独…」なんてシーンは気合を入れるべきなのですが、逆に言えばそうでもなければザックリでいいじゃないですか!!

でもキャラがどこにいるかは読者には大事な情報なので、背景コマは必ず配置するようにしています。

大丈夫(でぇじょうぶ)だ!!!!!!

即売会やBOOTHで背景素材は手に入る!!

同人誌は楽しく作ってナンボです。頼れるものには頼りましょう。

ちなみにこれ、まだ最後まで描ききれてないんですよね。

完成した暁には即売会やBOOTHで頒布しますので、気になった方はこの記事やXにてコメントなりしていただけるとちゃんと完成させられる…気がします…

さいごに

ここまで読んでくれてありがとうございました。

荒木先生も仰っていますが、ひとつの絵・ひとつのセリフで色んなことを説明したり表現できるのがマンガのいいところだと、私も思います。

ぜひその表現する楽しさに触れてみてください。

それでは今日はこの辺で。

以下、宣伝です。

趣味でBL漫画を描いています。BOOTHにて通販もしていますので興味があれば覗いてみてください。すぐにDLして読めるPDF版がおススメです。

youtubeはじめました!

noteで紹介するには主旨が逸れているものや、記事にするほどでもないことを、酒を片手に喋るラジオとなっております。

まだまだ拙い動画ですが暇潰しにでも聞いてもらえると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?