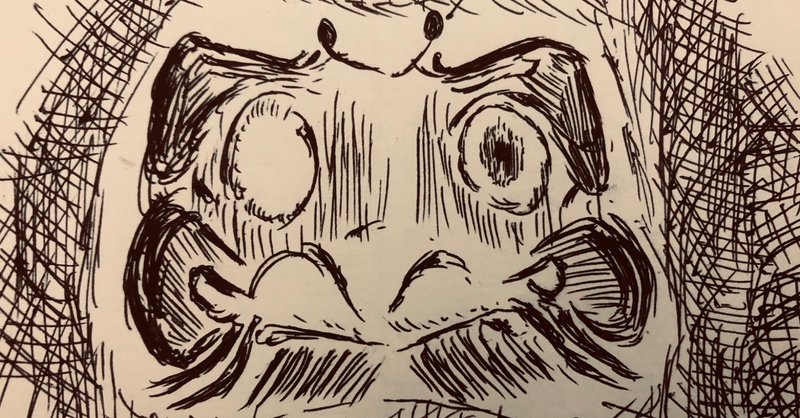

【雑記】「だるまおばけの宮殿」

生家の裏庭には古い納屋があった。物心ついたばかりの頃にひとりで生家の敷地を探検した時、その納屋にも気付いた。

木の重い引き戸をがらがらと押す。未就学児の力では少しずつしか開かない。納屋の入り口ではどんな作業に使うのか分からない祖父母の農具に蜘蛛の巣が張っている。

中は暗かった。裸電球がひとつ心もとなくぶら下がっている。

背伸びしてスイッチをひねった。橙色に照らされた納屋の奥の箪笥に、まだ目に墨が入れられていないだるまが置かれていた。目が合った。だるまは白いまなざしで真正面を睨んでいた。ここに居てはいけないような気がして、納屋の戸を開け放ったまま逃げ出した。

このとき以来、私は裏庭の納屋を密かに「だるまおばけの宮殿」と呼ぶことにした。

*

私は10歳になっていた。相も変わらず山野を歩いては藪の中でイヌマキの実や酸い葉をかじったり、河原に出ては浅瀬の石をひっくり返しヒラタドロムシやニンギョウトビケラの幼虫やヘビトンボと戯れて放課後を過ごした。街場の子に混ざって習字や英語塾のお稽古事も始めていたが、彼らとの共通言語は乏しかった。そのため実年齢よりも幼い子どものように周囲からは取り扱われた。私を取り巻く世界は、まだ「地域社会のしがらみ」に干渉されずにすぐ手の届く範囲にあった。

両親は働きに出て、祖父母も畑に出払っていた夏の日、私は久しぶりに「だるまおばけの宮殿」に忍び込んでみた。幼い私を吃驚させた「だるまおばけ」は、もうそこにはいなかった。役割を終えどこかに運び出されていったのかもしれない。

裸電球の光を頼りに、主を失った「宮殿」をもう少しだけ探索した。屋根裏に続く階段を登っていった。乱雑に積まれた衣類の奥に粗末な書棚があり、父が小学生の頃使っていたものと思われる教科書やノートが並んでいる。ドラえもんや長嶋茂雄が描かれた幼児向けのまんが絵本(今思えば何かの雑誌の付録ではないだろうか)もいくつか置かれていたが、興味を持てなかった。

*

時間はたっぷりあったので探索を続けた。棚の奥に厚みのある本が深い紅色の背を向けている。これは何だろうかと手に取ると、「結婚の医学」という字句が表紙には踊っていた。「結婚」と「医学」がそんなに関係の深い語とは思えなかったから、まったく変な本だと思いながら、ページを開いた。

「結婚の医学」とは、昭和時代に書かれた夫婦生活の指南書だった。

何だこれは、と目を丸くした。当時週刊少年ジャンプに連載されていた『いちご100%』もまともに読んだことがなかったし、保健体育の性についての授業も学ぶ前だった。「医学」と銘打たれているだけあって、解剖学的な図がふんだんに取り入れられていたが、正直よくイメージできなかった。それよりも、ページを開くたびにそれまで私の世界にはまったく関係がなかった用語が次々と繰り出されることに衝撃を受けた。

こうして幼い情緒のまま耳年増になってしまった私の語彙には、「キンゼー・レポート」だの「オルガスムス」だの、やけに古めかしい響きの性に関する項目ばかりがいっぺんに追加されることとなった。

*

時々両親も祖父母も私に構わない時間を見計らって、怖いもの見たさ半分好奇心半分に「宮殿」へ忍び込むことがあった。

「結婚の医学」は女性向け家庭誌の付録であったようで、興味関心を惹くためか「異常性癖について」というコラムまで設けられていて、「阿部定事件」や「小平事件」が紹介されていた。「結婚」とも「医学」とももはや関係ない内容だが、煽情的な内容で読ませようとしたのだろう。

この世にはとんでもないどろどろとした情と欲が渦巻いているのだと気が変になりそうだった。ヒトという社会動物に対する潜在的な怖さの根をこのとき植え付けられてしまったのかも知れない。

しかし、自業自得というものだ。「だるまおばけ」の戒めに怖気づいたままでいれば、一足飛びにそれも時代の流れに逆らうやり方で、知ってしまうことなんてなかったはずなのに。

この頃から、ふたつ連なったうち赤い方のイヌマキの実を口に含んだ時のねっとりとしたかすかな甘さや、ニンギョウトビケラの幼虫が川底で作る繊細な小石の巣を一片も欠かさず剥がせた時の快感は、遠くなってしまった。

「世界」は、私にとって「手に取って、触れて、確かめられる範囲すべて」から、もっと概念的で抽象化された存在へと変わっていった。ある分野では他者の何歩も先を行き、別のある分野ではずいぶん遅れを取ったまま、私はヒトという動物の構成する「社会」へ組み込まれていった。

*

最近生家に電話をかけた折、納屋の話が出たのでぎょっとした。全国各地で豪雨災害を巻き起こした2019年の台風によって相当傷んでしまったので近く取り壊すことにするのだという。

「私たちにとっては不要だけど、おじいさんおばあさんにとっては大切なものだって置いてあるからねえ。仕訳をしなくちゃね。撤去費用のことも考えなくちゃいけない。流行り病のせいで家に居ても、暇なんてなくてやることばっかりだよ」電話の向こうでため息が聞こえた。

「だるまおばけ」と、紅色の背表紙の「結婚の医学」の記憶が一気に吹き上がって湧き出してきた。もう長いこと忘れてきた。生家の納屋――「宮殿」が、私にとっての「世界」と「社会」の分水嶺だった。

今年のお盆は生家には帰らない。帰れない。次に帰る機会が訪れる時にはきっと、「だるまおばけ」が暗示する得体の知れなさを秘めた「宮殿」の残骸を目にすることになるのだろう。