太宰治が好きすぎるから語らせてくれ

好きなものを話すときは相手を選んだほうがいい話

好きなものの話、推しの話など、自分の好きなものを理解してもらうのは、自分の話術はもとより、理解してもらうほうが難しい。

すごく昔、読書会のイベントに行った際、「最近何にお金使いました?」という話になり、ある1人が「YouTuberの〇〇さんの生配信に1万円スパチャしました!」と言って驚愕したのを覚えている。スパチャの文化があるのは知ってはいる。お布施やおひねり程度だと思っていたら1万円だった。いわゆる「推し活」の話だった。「経済を回しているより、自分から垂れ流してるやん…」というのが一番最初に思った感想だ。お布施やおひねりも「有意義なものにしてくれてありがとう」という"感謝のお気持ち”を込めたものが、形が変わっただけなのだと思い直すと意外とすんなりと腑に落ちた。

自分の好きなものを他人に話すとき、どこまで許容されるべきか一旦、踏みとどまる必要がある。僕も昔、自分の好きなもののを、好きが相まってヲタクのような早口でまくし立てた結果、相手を引かせた経験は僕にもある。「なぜ理解してもらえないんだろう…」というより「話す相手を間違えた」と思っている。

でもnoteならそれが許されるような気がする。noteのみなさんは優しい。「noteで炎上」というのを聞いたことがない。(僕がまだその記事に出くわしたことがないだけかもしれないが)

さて、今回は僕の愛してやまない太宰治について語っていきたい。Twitterではおおっぴろげに語ってないが、noteならいろんな人に見てもらえると信じている。

「太宰について語る」と、仰々しく言っているが、作家論や作品論に深く入り込まずに「この作品のここが面白い!!!」みたいなノリで書いていく。そのほうが書くほうも読むほうもラクである。

文豪なのに余裕のなさが垣間見える『津軽』

「僕の作品なんかは、滅茶苦茶だけれど、しかし僕は、大望を抱いているんだ。その大望が重すぎて、よろめいているのが僕の現在のこの姿だ。君たちには、だらしない無智な薄汚い姿に見えるだろうが、しかし僕は本当の気品というものを知っている。松葉の形の干菓子を出したり、青磁の壺に水仙を投げ入れて見せたって、僕はちっともそれを上品だとは思わない。成金趣味だよ、失敬だよ。本当の気品というものは、真黒いどっしりした大きい岩に白菊一輪だ。土台に、むさい大きい岩が無くちゃ駄目なもんだ。それが本当の上品というものだ。君たちなんか、まだ若いから、針金で支えられたカーネーションをコップに投げいれたみたいな女学生くさいリリシズムを、芸術の気品だなんて思っていやがる。」

『津軽』執筆に際して、取材のため、太宰の生まれ故郷・津軽を訪れた。懐かしの風景や人々との出会いについて書かれえた半ば紀行文に近い小説である。

上記の引用は、地元・津軽に帰った際、観瀾山公園で友人と宴会を行っていた時、自分以外の作家のことばかり褒めるのが面白くなくて、太宰扮する主人公が言い放った言葉だ。一見名言っぽく見えるがちょっとダサい。「そんな作家の本読んでないでもっと俺の本を読んでくれよ!!!」という気概あふれている。文豪とは思えぬ余裕のなさである。

好きな子にちょっかい出してしまう小学生男子みたいな主人公『黄金風景』

太宰治の作品に『黄金風景』があるのご存知だろうか。僕はこの作品が一番好きかもしれない。何十回読んでも色あせないほどに。

15分で読める超短編で(原稿用紙で10枚いかないくらい)、「太宰でおすすめ」と訊かれたらまず本作をおすすめする。

『きりぎりす』(新潮文庫)に収録されてる作品だ。あとは青空文庫でも読める。短いのでとても気軽に読める作品だ。

本作の特徴として太宰にしては珍しく、ハッピーエンドなのだ。よく知られている『人間失格』は終始重たい。他の作品でも同様の傾向が見られが、本作『黄金風景』はスッキリする読後感を得ることができる。

またこの時代の文豪はどうしても文章が難しい。夏目漱石、森鴎外はとくに難解である。太宰もそのひとりなのだが、太宰を知る最初のきっかけとして、本記事では『黄金風景』をおすすめしたい。

本作の執筆に至った経緯について簡単に書いていくと、太宰は少なくとも4回は自殺未遂していた(諸説あり)

・最初の自殺未遂は20歳

当時参加していた左翼団体において、零細農民からの搾取によって成り上がった津島家(太宰の本名・津島修治)の出自に負い目を感じて、自殺未遂を図る。津島家は金融業などによって財をなした大地主で、父は多額納税者にその資格が与えられる貴族院議員にもなっている。

・2回目は21歳

太宰は高校時代より交際していた小山初代を東京に呼び寄せ、結婚をせまる。しかし、結婚は生家との分家除籍が条件だったのである。つまり、津島家との別れとなる。その苦悩から、太宰はバーで出会った女生徒心中を図り、女性だけが亡くなるという事件を起こす。この後、左翼団体から離れ、小説を書き始める。

・3回目は26歳

26歳の年に、当時在学していた東京帝国大学仏学科を除籍となる。その後、新聞社の入社試験を受けるも不合格となり、またも自殺を図る。この後、『晩年』を発表する。

・4回目は28歳

3回目の自殺未遂の後、薬物中毒に陥る(詳細は割愛)。その頃、内縁の妻となっていた小山初代が太宰の知人と不貞行為があった。それを知った太宰は小山初代とともに心中を図るが未遂に終わり、小山初代と離別する。

『黄金風景』は心身が回復したときに書いた作品

4回の自殺未遂を経て、心身ともに喪失していた太宰は、師と仰いでいた井伏鱒二の勧めで、山梨県でひっそりと創作活動に勤しむ。その時、甲府市に住む石原美知子とお見合いをし、結婚する。これを機に太宰の心身は回復し、精力的に創作活動を行う。このときに書かれたのが『富獄百景』『女生徒』『走れメロス』などである。そのうちの一つが『黄金風景』である。

人間、孤独に生きるのが苦手なのである。何かあったときに、精神的支えとなる存在が近くにいないのって、時として辛いときがある。太宰もおそらくそのような時期だったであろう。そのとき出会った石原美知子は彼の心の隙間を埋めてくれたに違いない。

さて、そろそろ『黄金風景』の話に入ろう。

この作品の書き出しは

私は子供のときには、余り質たちのいい方ではなかった。女中をいじめた。私は、のろくさいことは嫌きらいで、それゆえ、のろくさい女中を殊ことにもいじめた。

まるで太宰自身を鏡に映し合わせたかのように、作品に「私」として登場させている。私小説というやつだ。

小学生や中学生のとき、好きな子にちょっかいを出してしまうかのよう。かまってくれないとスネちゃうことが多い。

本作の前半は子供のころの「私」、後半は大人になった「私」を対比させて描いている。

大人になった「私」はひょんなことから、そんな女中と再会する。

私は立ったまま泣いていた。けわしい興奮が、涙で、まるで気持よく溶け去ってしまうのだ。

人間にとって、本当に大切なものに気づき、新たな「私」の出発が最後に記される。最後の最後に「私」が泣くのは、幼かったころの「私」と現在における「私」の精神を描くことで、「大人にならなければわからないもの」や「あの時、自分を大切に扱ってくれた人の存在」に気づかせてくれる大人を描いていたのがこの小説だったのかもしれない。

推しが結婚して失望しているヲタクみたいな『駆込み訴え』

『駆込み訴え』は、この文庫に収録されている超短編だ。10分もあれば読み終える。

この作品は、全文がある男による強烈な訴えで構成されている。この作品の魅力は何といってもリズムの良さである。以下、長くなるが、『駆込み訴え』の書き出しである。

申し上げます。申し上げます。旦那さま。あの人は、酷い。はい。厭な奴です。悪い人です。ああ、我慢ならない。生かして置けねぇ。

はい、はい。落ちついて申し上げます。あの人を、生かして置いてはなりません。世の中の仇です。はい、何もかも、すっかり、全部、申し上げます。私は、あの人の居所を知っています。すぐに御案内申し上げます。ずたずたに切りさいなんで、殺してください。

いいですねぇ。この語り口。癖になる。どんな憎しみや殺意があって「生かして置けねぇ」と言っているのか。

物語自体は新約聖書の有名なシーンの翻案、いわゆる「最後の晩餐」のあと、ユダが裏切る場面である。「申し上げます。申し上げます。」と、訴えているのはユダである。新約聖書のことはよくわからないが、『駆込み訴え』におけるユダの佇まいが「推しが結婚して失望したヲタク」のように見えてくる。

それなのに私はきょう迄あの人に、どれほど意地悪くこき使われて来たことか。どんなに嘲弄されて来たことか。ああ、もう、いやだ。堪えられるところ迄は、堪えて来たのだ。怒る時に怒らなければ、人間の甲斐がありません。私は今まであの人を、どんなにこっそり庇ってあげたか。誰も、ご存じ無いのです。あの人ご自身だって、それに気がついていないのだ。いや、あの人は知っているのだ。ちゃんと知っています。知っているからこそ、尚更あの人は私を意地悪く軽蔑するのだ。あの人は傲慢だ。私から大きに世話を受けているので、それがご自身に口惜しいのだ。あの人は、阿呆なくらいに自惚れ屋だ。私などから世話を受けている、ということを、何かご自身の、ひどい引目ででもあるかのように思い込んでいなさるのです。あの人は、なんでもご自身で出来るかのように、ひとから見られたくてたまらないのだ。ばかな話だ。世の中はそんなものじゃ無いんだ。この世に暮して行くからには、どうしても誰かに、ぺこぺこ頭を下げなければいけないのだし、そうして歩一歩、苦労して人を抑えてゆくより他に仕様がないのだ。あの人に一体、何が出来ましょう。なんにも出来やしないのです。私から見れば青二才だ。私がもし居らなかったらあの人は、もう、とうの昔、あの無能でとんまの弟子たちと、どこかの野原でのたれ死していたに違いない。

ユダがどんな心理状態でキリストを売ったのか、太宰なりの解釈で語ったのが『駆込み訴え』なわけであるが、そんなのはどうでもいい。深読みすればするほど、僕にはこのユダが推しが結婚して失望しているヲタクにしか見えない。それが気になってしまい話が入ってこないのである。

昭和20年代のエモが感じられる『朝』

残念ながらこの作品はどの文庫本にも収録されておらず、青空文庫か全集でしか読むことができない。

短すぎるので思い切って全文載せよう。このnoteを読むとともに一緒に読めるから一石二鳥だ!

私は遊ぶ事が何よりも好きなので、家で仕事をしていながらも、友あり遠方より来るのをいつもひそかに心待ちにしている状態で、玄関が、がらっとあくと眉をひそめ、口をゆがめて、けれども実は胸をおどらせ、書きかけの原稿用紙をさっそく取りかたづけて、その客を迎える。

「あ、これは、お仕事中ですね。」

「いや、なに。」

そうしてその客と一緒に遊びに出る。

けれども、それではいつまでも何も仕事が出来ないので、某所に秘密の仕事部屋を設ける事にしたのである。それはどこにあるのか、家の者にも知らせていない。毎朝、九時頃、私は家の者に弁当を作らせ、それを持ってその仕事部屋に出勤する。さすがにその秘密の仕事部屋には訪れて来るひとも無いので、私の仕事もたいてい予定どおりに進行する。しかし、午後の三時頃になると、疲れても来るし、ひとが恋しくもなるし、遊びたくなって、頃合いのところで仕事を切り上げ、家へ帰る。帰る途中で、おでんやなどに引かかって、深夜の帰宅になる事もある。

仕事部屋。

しかし、その部屋は、女のひとの部屋なのである。その若い女のひとが、朝早く日本橋の或る銀行に出勤する。そのあとに私が行って、そうして四、五時間そこで仕事をして、女のひとが銀行から帰って来る前に退出する。

愛人とか何とか、そんなものでは無い。私がそのひとのお母さんを知っていて、そうしてそのお母さんは、或る事情で、その娘さんとわかれわかれになって、いまは東北のほうで暮しているのである。そうして時たま私に手紙を寄こして、その娘の縁談に就いて、私の意見を求めたりなどして、私もその候補者の青年と逢い、あれならいいお婿さんでしょう、賛成です、なんてひとかどの苦労人の言いそうな事を書いて送ってやった事もあった。

しかし、いまではそのお母さんよりも、娘さんのほうが、よけいに私を信頼しているように、どうも、そうらしく私には思われて来た。

「キクちゃん。こないだ、あなたの未来の旦那さんに逢ったよ。」

「そう? どうでした? すこうし、キザね。そうでしょう?」

「まあ、でも、あんなところさ。そりゃもう、僕にくらべたら、どんな男でも、あほらしく見えるんだからね。我慢しな。」

「そりゃ、そうね。」

娘さんは、その青年とあっさり結婚する気でいるようであった。

先夜、私は大酒を飲んだ。いや、大酒を飲むのは、毎夜の事であって、なにも珍らしい事ではないけれども、その日、仕事場からの帰りに、駅のところで久し振りの友人と逢い、さっそく私のなじみのおでんやに案内して大いに飲み、そろそろ酒が苦痛になりかけて来た時に、雑誌社の編輯者が、たぶんここだろうと思った、と言ってウイスキー持参であらわれ、その編輯者の相手をしてまたそのウイスキーを一本飲みつくして、こりゃもう吐くのではなかろうか、どうなるのだろう、と自分ながら、そらおそろしくなって来て、さすがにもう、このへんでよそうと思っても、こんどは友人が、席をあらためて僕にこれからおごらせてくれ、と言い出し、電車に乗って、その友人のなじみの小料理屋にひっぱって行かれ、そこでまた日本酒を飲み、やっとその友人、編輯者の両人とわかれた時には、私はもう、歩けないくらいに酔っていた。

「とめてくれ。うちまで歩いて行けそうもないんだ。このままで、寝ちまうからね。たのむよ。」

私は、こたつに足をつっこみ、二重廻しを着たままで寝た。

夜中に、ふと眼がさめた。まっくらである。数秒間、私は自分のうちで寝ているような気がしていた。足を少しうごかして、自分が足袋をはいているままで寝ているのに気附いてはっとした。しまった! いけねえ!

ああ、このような経験を、私はこれまで、何百回、何千回、くりかえした事か。

私は、唸った。

「お寒くありません?」

と、キクちゃんが、くらやみの中で言った。

私と直角に、こたつに足を突込んで寝ているようである。

「いや、寒くない。」

私は上半身を起して、

「窓から小便してもいいかね。」

と言った。

「かまいませんわ。そのほうが簡単でいいわ。」

「キクちゃんも、時々やるんじゃねえか。」

私は立上って、電燈のスイッチをひねった。つかない。

「停電ですの。」

とキクちゃんが小声で言った。

私は手さぐりで、そろそろ窓のほうに行き、キクちゃんのからだに躓いた。キクちゃんは、じっとしていた。

「こりゃ、いけねえ。」

と私はひとりごとのように呟き、やっと窓のカアテンに触って、それを排して窓を少しあけ、流水の音をたてた。

「キクちゃんの机の上に、クレーヴの奥方という本があったね。」

私はまた以前のとおりに、からだを横たえながら言う。

「あの頃の貴婦人はね、宮殿のお庭や、また廊下の階段の下の暗いところなどで、平気で小便をしたものなんだ。窓から小便をするという事も、だから、本来は貴族的な事なんだ。」

「お酒お飲みになるんだったら、ありますわ。貴族は、寝ながら飲むんでしょう?」

飲みたかった。しかし、飲んだら、あぶないと思った。

「いや、貴族は暗黒をいとうものだ、元来が臆病なんだからね。暗いと、こわくて駄目なんだ。蝋燭が無いかね。蝋燭をつけてくれたら、飲んでもいい。」

キクちゃんは黙って起きた。

そうして、蝋燭に火が点ぜられた。私は、ほっとした。もうこれで今夜は、何事も仕出かさずにすむと思った。

「どこへ置きましょう。」

「燭台は高きに置け、とバイブルに在るから、高いところがいい。その本箱の上へどうだろう。」

「お酒は? コップで?」

「深夜の酒は、コップに注げ、とバイブルに在る。」

私は嘘を言った。

キクちゃんは、にやにや笑いながら、大きいコップにお酒をなみなみと注いで持って来た。

「まだ、もう一ぱいぶんくらい、ございますわ。」

「いや、これだけでいい。」

私はコップを受け取って、ぐいぐい飲んで、飲みほし、仰向に寝た。

「さあ、もう一眠りだ。キクちゃんも、おやすみ。」

キクちゃんも仰向けに、私と直角に寝て、そうしてまつげの長い大きい眼を、しきりにパチパチさせて眠りそうもない。

私は黙って本箱の上の、蝋燭の焔を見た。焔は生き物のように、伸びたりちぢんだりして、うごいている。見ているうちに、私は、ふと或る事に思い到り、恐怖した。

「この蝋燭は短いね。もうすぐ、なくなるよ。もっと長い蝋燭が無いのかね。」

「それだけですの。」

私は黙した。天に祈りたい気持であった。あの蝋燭が尽きないうちに私が眠るか、またはコップ一ぱいの酔いが覚めてしまうか、どちらかでないと、キクちゃんが、あぶない。

焔はちろちろ燃えて、少しずつ少しずつ短かくなって行くけれども、私はちっとも眠くならず、またコップ酒の酔いもさめるどころか、五体を熱くして、ずんずん私を大胆にするばかりなのである。

思わず、私は溜息をもらした。

「足袋をおぬぎになったら?」

「なぜ?」

「そのほうが、あたたかいわよ。」

私は言われるままに足袋を脱いだ。

これはもういけない。蝋燭が消えたら、それまでだ。

私は覚悟しかけた。

焔は暗くなり、それから身悶えするように左右にうごいて、一瞬大きく、あかるくなり、それから、じじと音を立てて、みるみる小さくいじけて行って、消えた。

しらじらと夜が明けていたのである。

部屋は薄明るく、もはや、くらやみではなかったのである。

私は起きて、帰る身支度をした。

太宰治本人らしき主人公が、一つの部屋でキクちゃんという女性と朝を迎える話だ。妻を持つ主人公と独身の女性が、二人で一つの部屋にいる時の緊迫感を巧みに描写している。本作はエッセイにちかい。とくにいいのがこの一文。

キクちゃんは、にやにや笑いながら、大きいコップにお酒をなみなみと注いで持って来た。

「まだ、もう一ぱいぶんくらい、ございますわ。」

「いや、これだけでいい。」

私はコップを受け取って、ぐいぐい飲んで、飲みほし、仰向に寝た。

「さあ、もう一眠りだ。キクちゃんも、おやすみ。」

キクちゃんも仰向けに、私と直角に寝て、そうしてまつげの長い大きい眼を、しきりにパチパチさせて眠りそうもない。

私は黙って本箱の上の、蝋燭の焔を見た。焔は生き物のように、伸びたりちぢんだりして、うごいている。見ているうちに、私は、ふと或る事に思い到り、恐怖した。

どうだろう。情景がありありと伝わってくるだろう。「にやにや」「なみなみ」「パチパチ」と、擬態語を駆使して人物の描写を巧みに表現している。そして焔を生き物のように比喩することで、主人公が既婚者でありながら独身女性と同部屋で寝ていることによる、ドキドキ感やうしろめたさ、恐怖感を表現している。ここに太宰治の小説家として熟成された匠の技が完成されたといえよう。

せっかく子どもにはじめての「海」を見せに行ったのに、「川だね!」といわれ激おこな太宰『海』

太宰は1939年から東京の三鷹に移り住んでいる。しかし、第二次世界大戦下の1945年に、妻の実家がある山梨に疎開することとなった。疎開先の山梨でも空襲を受け、命からがらに太宰の地元、津軽に疎開する。長旅の末、秋田県につき、津軽にある太宰の実家にむかう列車の中でのできごとを日記としてしたためている。それが『海』である。

これも1分で読めるとともに、太宰の心情が赤裸々に記されている。これも以下、全文を載せておこう。

東京の三鷹の家にいた頃は、毎日のように近所に爆弾が落ちて、私は死んだってかまわないが、しかしこの子の頭上に爆弾が落ちたら、この子はとうとう、海というものを一度も見ずに死んでしまうのだと思うと、つらい気がした。私は津軽平野のまんなかに生れたので、海を見ることがおそく、十歳くらいの時に、はじめて海を見たのである。そうして、その時の大興奮は、いまでも、私の最も貴重な思い出の一つになっているのである。この子にも、いちど海を見せてやりたい。

子供は女の子で五歳である。やがて、三鷹の家は爆弾でこわされたが、家の者は誰も傷を負わなかった。私たちは妻の里の甲府市へ移った。しかし、まもなく甲府市も敵機に襲われ、私たちのいる家は全焼した。しかし、戦いは尚つづく。いよいよ、私の生れた土地へ妻子を連れて行くより他は無い。そこが最後の死場所である。私たちは甲府から、津軽の生家に向って出発した。三昼夜かかって、やっと秋田県の東能代までたどりつき、そこから五能線に乗り換えて、少しほっとした。

「海は、海の見えるのは、どちら側です。」

私はまず車掌に尋ねる。この線は海岸のすぐ近くを通っているのである。私たちは、海の見える側に坐った。

「海が見えるよ。もうすぐ見えるよ。浦島太郎さんの海が見えるよ。」

私ひとり、何かと騒いでいる。

「ほら! 海だ。ごらん、海だよ、ああ、海だ。ね、大きいだろう、ね、海だよ。」

とうとうこの子にも、海を見せてやる事が出来たのである。

「川だわねえ、お母さん。」と子供は平気である。

「川?」私は愕然とした。

「ああ、川。」妻は半分眠りながら答える。

「川じゃないよ。海だよ。てんで、まるで、違うじゃないか! 川だなんて、ひどいじゃないか。」

実につまらない思いで、私ひとり、黄昏の海を眺める。

太宰と子どもの温度差がすごいのと、どうしても海をみせてやりたい太宰の親ばかっぷりが垣間見える。「実につまらない思いで、私ひとり、黄昏の海を眺める。」という最後の一文が哀愁漂う。

本記事でとりあげた作品のリンクと太宰治情報まとめ

本記事で取り上げた作品は、『津軽』以外は超短編となっているので、気軽に太宰作品に触れてみたい人はぜひおすすめしたい作品たちだ。以下に、リンクを載せておくのでぜひ読んでみてほしい。太宰好きは津々浦々、好きな人が多い中、拙文で恐縮だが、同じ太宰好きの人々に受け入れてもらえることを信じて、今回はここで筆を置こう。

太宰治の作品はすべて青空文庫に載っている

太宰治の年表はこちらから

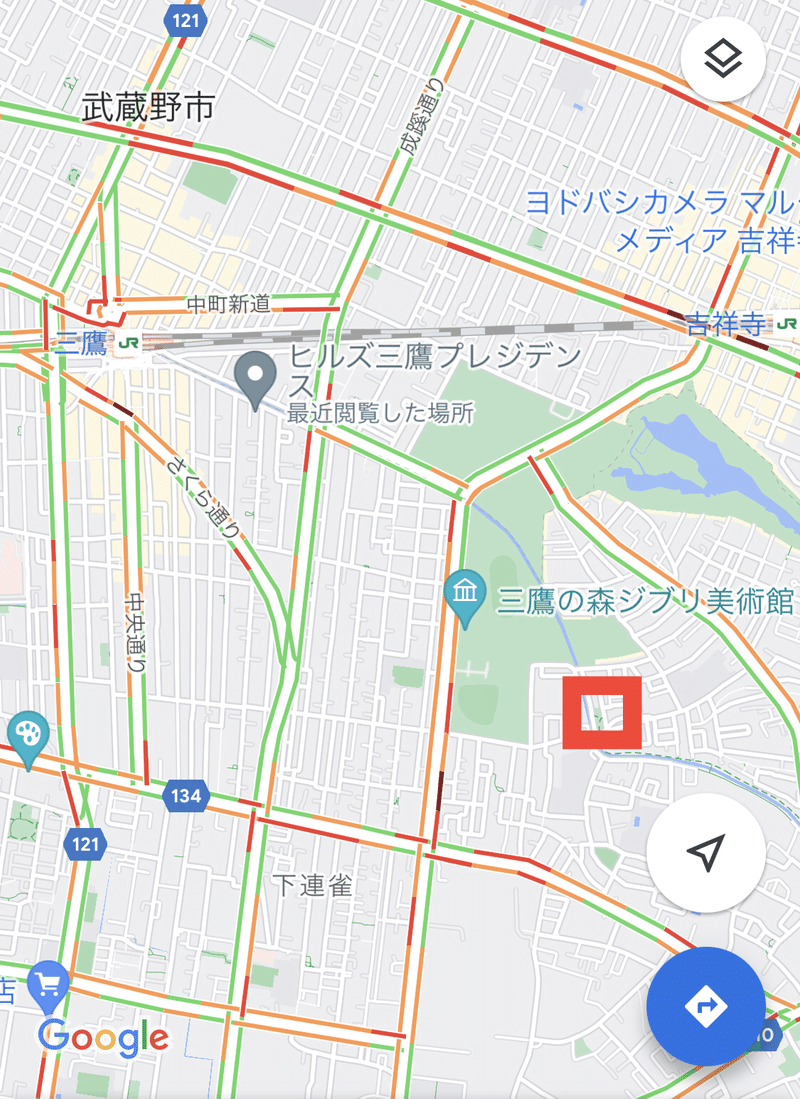

太宰治が入水自殺をした場所は大体このあたり

遺体として見つかったのは大体このあたり。「新橋」と呼ばれる橋の付近である。おどろくことに三鷹の森ジブリ美術館と目と鼻の先である。

太宰治の生家。現在は太宰治記念館「斜陽館」として一般公開されている。

よかったらサポートもしていただければ嬉しいです!いただいたサポートは読書に充てたいと思います!