125「魔の山」トーマス・マン

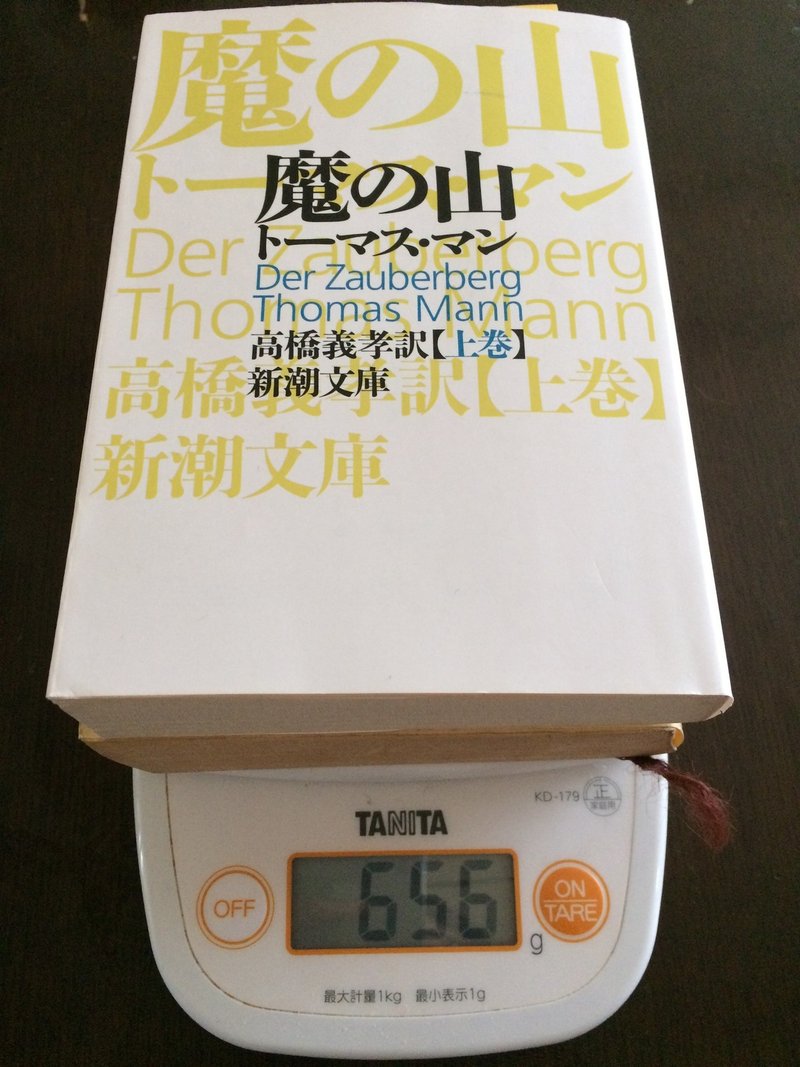

上下巻656グラム。重い。タイトルがおどろおどろしい上に、20世紀最大の教養小説、など言われてしまうとどれほど退屈か、と身構えるが、読むとイメージは違う。

だいたいビルドゥングスロマン(成長小説、教養小説)なんて言われるわりには、いろいろあっても主人公がたいして賢くなるわけでもないのが、意外な安心どころだ。

結核で療養中のいとこを見舞いにスイスのサナトリウムを訪れた青年ハンス・カストルプが、その地で結核を発症して7年間帰ってこられなくなる話である。

サナトリウムが意外に楽しそうなのだ。ヨーロッパ中から患者が来ている。どれくらい時間がかかるかわからないものをわざわざ外国まで療養に来られるような人たちだからそもそもがある程度裕福な人たちだ。激しい運動はできないとはいえ、普通に暮らせる程度の健康体が景色のいいところで働かずにぶらぶらしている。豪華な食事が一日五回、あとはだいたいバルコニーの寝椅子の上で外気に当たって暮らしている。結核も悪くないのかな、という気がしてくる。

とはいえ、主な登場人物はかなりおかしい。だいたいが、医者が患者を集めて「病気とは愛である」という謎の連続講義をやるような療養所なのだ。患者も患者で、意味がわからないと思いながらも、することもないので義理で聴きにくる。なかなかの不思議空間。

「愛は病気。一緒にすれば治る」と言ったのは養老孟で、その意見ならば私も大いに納得するが、それがひっくり返って「病気は愛だ」となるとちょっと頭を抱える。

聴いているハンス青年も、たまたま前の席に座った色っぽいロシア人のマダム・ショーシャが薄いレースのブラウスを着た腕を上げて後頭部の編み込みを抑えたりする様子をガン見してしまうので、講義の内容はまったく頭に入らない。その混乱した状況を読んでいるこちらも、当然なにも頭に入らない。

思うにトーマス・マンはわざとこういう遊びをするから小説が長くなるのである。

あるいは少し療養所の生活に慣れてきたハンス・カストルプが冬の寒いベランダで外気浴をしながら、なぜか医学の専門書をうとうとしながら読んでいる「まぼろしの肢体」という章がある。

美しい風景、冷たい空気、時間感覚の気迫な空間、積雪地帯の夜の静けさ、難しい医学書、コニャックを入れたミルク……などなどいろいろな要素がからまってハンス・カストルプ君はトランスしてくる。いつの間にか、非日常的な医学用語を用いながら、生命について何か壮大な、哲学的なことを考え始める。意味はさっぱりわからない壮大な思弁が延々と何ページも続く。

「教養」を手に入れて生命について、なんらかの境地に達する瞬間か、と思ったら、なんのことはない難しい言葉に紛れて意中のロシア美人マダム・ショーシャの幻影が裸で出てきて、ハンス君にキスをするのだ。

なんだ、よくある普通の男子の妄想シーンに一章付き合わされたのか、というずっこけ。そんな、こちらの集中力そぎ取っていくような大掛かりなギャグをわざわざ入れなくても。

そうやって読者を煙に巻いているうちに『魔の山』はどんどん長くなる。

舞台は第一次世界大戦前夜のヨーロッパで後発国として登場したドイツに各国が自分の主張を押し付けあう状況が描き出されている、ということらしい。

ハンス・カストルプ青年を啓蒙しようとして奪い合う主な論敵が、人文主義者のイタリア人と、マキャベリストで独裁が理想の政治であると主張するユダヤ人。さらには植民地の農園経営で大富豪になった謎の説得力のあるオランダ人の享楽家も登場して大混乱。

これらの思想の闘いの中でハンス青年がいろいろ考える、というのがこの小説のビルドゥングスたるゆえんらしいのだが、今回はそのあたりはあまり理解して読んでいない。

ヨーロッパとドイツの思想史として難解なものをゆっくりほどくように読んで面白いというのはわかるのだが、単純にユーモアを楽しむ軽妙な小説して読んでもすごくおもしろい。

特に作品の最初4分の1を占めるサナトリウム第一日目の印象、変わった場所で、変わった人ばかり出てくることに、単純な性格のドイツ人青年がいちいち新鮮に驚いて歩く細かい描写が本当に面白い。

長い人生で、再読したときにまた違う側面の理解もできるようになっていたらこちらがビルドゥングスされるロマンだな、と思うところだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?