【短篇】盆の買い出し

兄はすでに東京に戻っていた。

帰省が遅れた私はリビングで、引っ張り出してきた古い漫画を懐かしげに眺めていた。

玄関横の書斎では、父が仕事の残りを片付けていた。そこは、元々兄の部屋だった。

母が書斎まで何かを聞きに行った。ぶっきらぼうなやりとりが微かに聞こえ、母はリビングに戻ってきて、私に尋ねた。

「夕ご飯、外で食べたい?それともウチで食べる?」

「あー、どっちでもいいよ」

興味がないわけではないのだ。しかし「決定」の責任を負うことに煩わしさを感じ、曖昧な態度をとってしまう悪い癖だった。実家を出て働き始めてからは、こういった質問に極力「回答」をするよう努めてきたが、つい子供じみた返事をしてしまった。

「そう、じゃあスーパーに買い出しいこうか。あんたも来る?クルマ普段乗らないんだから練習しなさい」

そういうと母は、少し張り切った様子で、団地から離れた駐車場に向かい、そそくさと家を出た。私もシャツを羽織りながら玄関へ向かった。横目で書斎を覗くと、ヨレヨレの肌着に短パン姿でパソコンと対峙する父の背中が見えた。

「いってきます」

誰に聞かせるでもなく、口元で呟きながら、小走りで玄関を飛び出していった。

車内は熱の粒子がまとわりつくような暑さだった。エンジンをかけると、ムワッとした熱気がクーラーの通風口から吐き出され、思わず顔を背けた。

「クーラーが効くまでは窓を開けよう」

そう言いながら、運転席のシートを調整すると母がいつもの調子でいった。

「お父さんは足が短いからね」

「別に俺も長くはないけどね」

免許をとって初めて父と運転の練習をした時も、同じことを言われた気がした。当時はハタチだったから、もう七年も前のことになる。私の返答もきっと同じだっただろうと思い返しながら、ゆっくりとアクセルを踏み込んだ。

「次の交差点は道なりでいいから、そのままの車線で、3つ信号をすぎたら右折するから、右の車線に入って…」

まるで観光客を相手にするように、母は懇切丁寧に道案内をしてくれた。素直に指示に従いクルマを走らせていると、母が突然提案をした。

「久しぶりだから、駅の西口にできたキレイなお店みていかない?駅の方も色々変わったから」

確かに、市街地に行くほど見知らぬ建物が多くなった。そして母の言う通り、それまで空き地だった駅の西口には、大きなビルがそびえ立っていた。

クルマを駐車場に停めてふたりで中に入った。

「ここにはドトールがあって、薬局とか、銀行とか、下には埼玉のアンテナショップも。オリンピックがある予定だったから、ここに市役所も移転するって話しらしくて…」

まるで施設の広報官だ。誇らしげに説明をする母と並んでしばらく歩くと、小洒落たビールバーやパン屋の並びに、ファーストフード店の看板を見つけた。

「お洒落なお店が増えたね。でもこの並びでチェーンのファーストフードとか居酒屋はちょっとダサいかも」

「東京ほどじゃないけど、川越はこれで十分お洒落なの」

うだる暑さの中、ふたりは少し無言になってクルマに戻った。余計な事を言った。

一通り市内観光を済ませ、目的地のショッピングモールに向かった。相変わらず丁寧な道案内を続けながら、母はいつもと同じことを尋ねた。

「仕事でクルマのってるの?」

「いや、たまに出張で乗るくらい。だからこういう時くらいは乗らないとペーパーになりそうでね」

「こっち戻った時くらいは運転しなさいね」

郊外に住んでいる人間にとってクルマは生活の足だ。息苦しいほど密集した効率的な都心に住んでいると、そんな常識も失いがちになる。けれども、だだっ広い関東平野に敷かれた真っ平らな国道を疾走するとそんな感覚がまざまざと蘇ってくる。

田んぼ道には、何年経っても変わらない青々とした景色が広がっていた。

「よく昔、母さんが『10年前なんて昨日みたい』って言っていたけど、最近その気持ちがわかるような気がする」

「まぁ27になって、にいちゃんも30だからね」

「今年成人式の子は2000年生まれだよ」

「そっか。まあお父さんもあと5年かな」

「なにが?」

「クルマに乗るのは。今年でもう70でしょ。あと5年で75だからそろそろ、やめようかって話してるの」

「あぁ、もう70か」

通い慣れた国道沿いの、見慣れぬ飲食店を通り過ぎながら、書斎の父の姿が目に浮かんだ。

「でも、母さんも20後半から自分がそんなに成長しなくなったような気がする」

「え?どういうこと」

「仕事も落ち着いてきて、環境の変化もなくなるから、それまでに比べると自分の中で劇的に何かが変わることって少なくなるの」

「へー、結婚とか、子育ては?」

「確かに結婚とか子育ては大きなことだった。アンタが小学校に入学するまではすっごく時間が早く過ぎたかな」

「まぁ、そうだよね」

「本当に時間はあっという間に過ぎるから、やりたいことはやれる時にね」

たしかに今の母は充実した毎日を送っていた。60を過ぎ、勤め上げた病院を退職してから、趣味の音楽を大学で習い始めた。前回の帰省でも、短期の研修で訪れたヨーロッパの写真を私たち兄弟に見せながら、活弁士よろしく、街の様子から夕飯のジャガイモの蒸し方まで、臨場感たっぷりに土産話をしてくれていた。

私も趣味に没頭する時間は、周りの協力のおかげもあり、よく工面している。いつまで続けられるかわからないが、これからも首尾よくやっていける自信があるのは、母の姿を見ているからかもしれない。

「大学も今はコロナで大変。授業もリモートで、パソコンなんて普段使わないからZoomをダウンロードするだけで3時間もかかったり。でもこの歳になってこんな経験できたのもありがたいのかもね」

スーパーの屋上にある駐車場は、高い太陽の光を浴びて、無数の陽炎を漂わせていた。ちょうど日陰になっているエレベーター脇に、一台分だけスペースが空いていた。母と私は居心地よくそこに収まった。

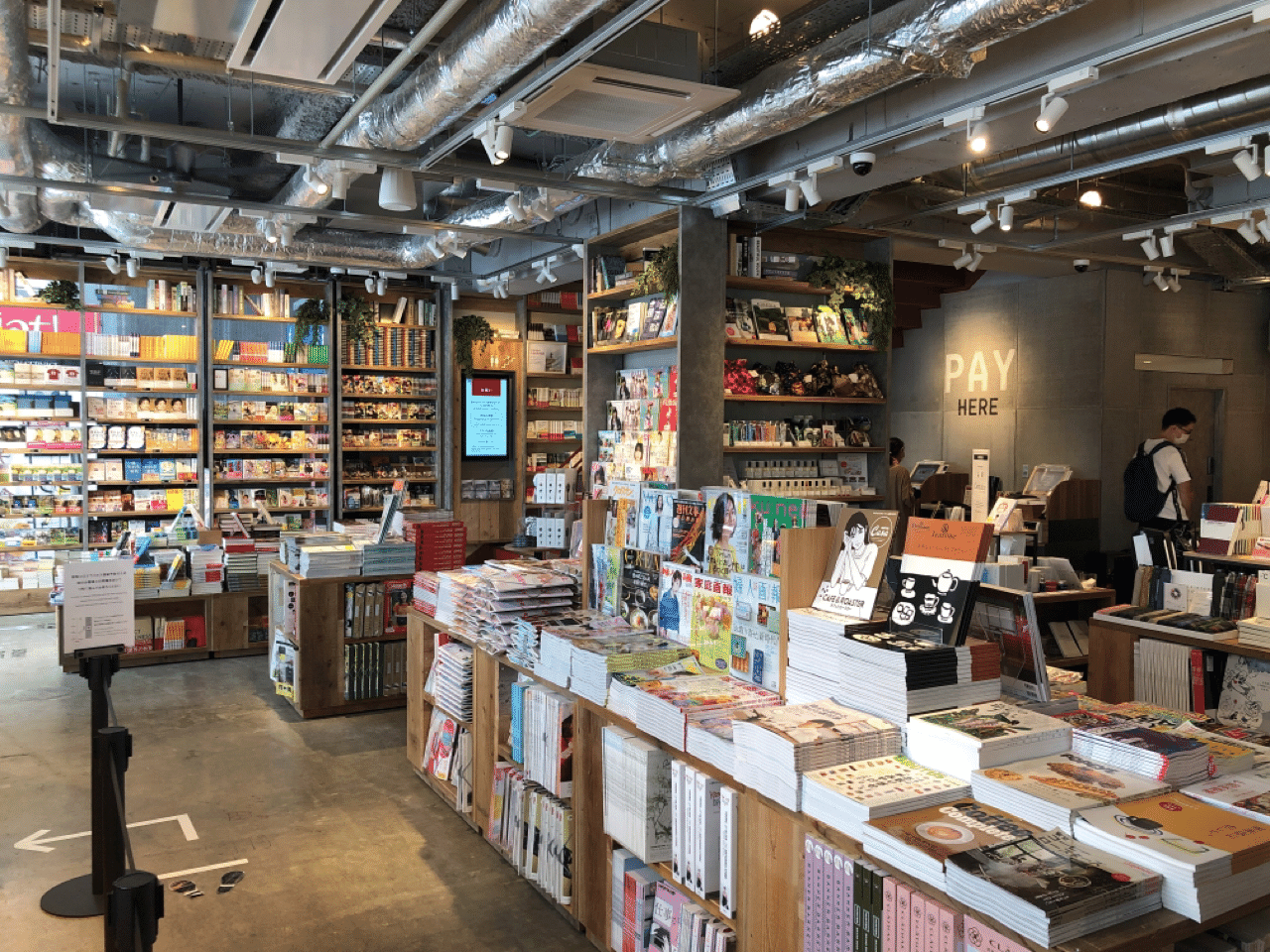

スーパーに降りる前に、私は駐車場と隣接した本屋に少し寄りたいと切り出した。これといって欲しい本があったわけではないが、最近できた評判のよい本屋だった。

「なんとなく店内を見終えたら入り口に集合しよう」と曖昧な口約束を告げ、文庫や雑誌、雑貨を適当に手に取りながら、あてもなく店内をひとりでまわった。しかし、普段本を読まない人間は書店での動き方というものがよくわからない。参考書のコーナーで懐かしげに赤本や単語帳を触っていると思いの外時間が過ぎていることに気がついた。

入り口に戻ったが、そこに母の姿は無かった。探そうとしたが、どこにいるのか見当もつかなかった。思い返せば一緒に本屋に来ることなど滅多に無かった。本を読んでいる姿を家で見かけることがあっても、どんな作家のどんな本を読むのか皆目見当もつかなかった。とりあえず文庫本の棚に足を運んだが見当たらず、女性誌の棚にも母の姿はなかった。大きな通路をゆっくり歩きながら、頭を左右にふってそれぞれの棚を覗き込んだ。すると、海外旅行のコーナーに、見慣れた白髪の女性が単語帳を手に取っているのを目にした。

「何読んでるの?」

「フランス語の単語帳。今度、授業でカルメン歌うから、辞書とか買おうかなって」

「スマホのアプリでもいいんじゃない」

「スマホは調べるのに時間がかかるから」

そう言いながら、母は単語帳を窮屈な本棚にねじ込んだ。

スーパーは想像以上に混み合っていた。大きなマンション群が近くにできてからニューファミリーも増え、品揃えも心なしか増えているような気がした。

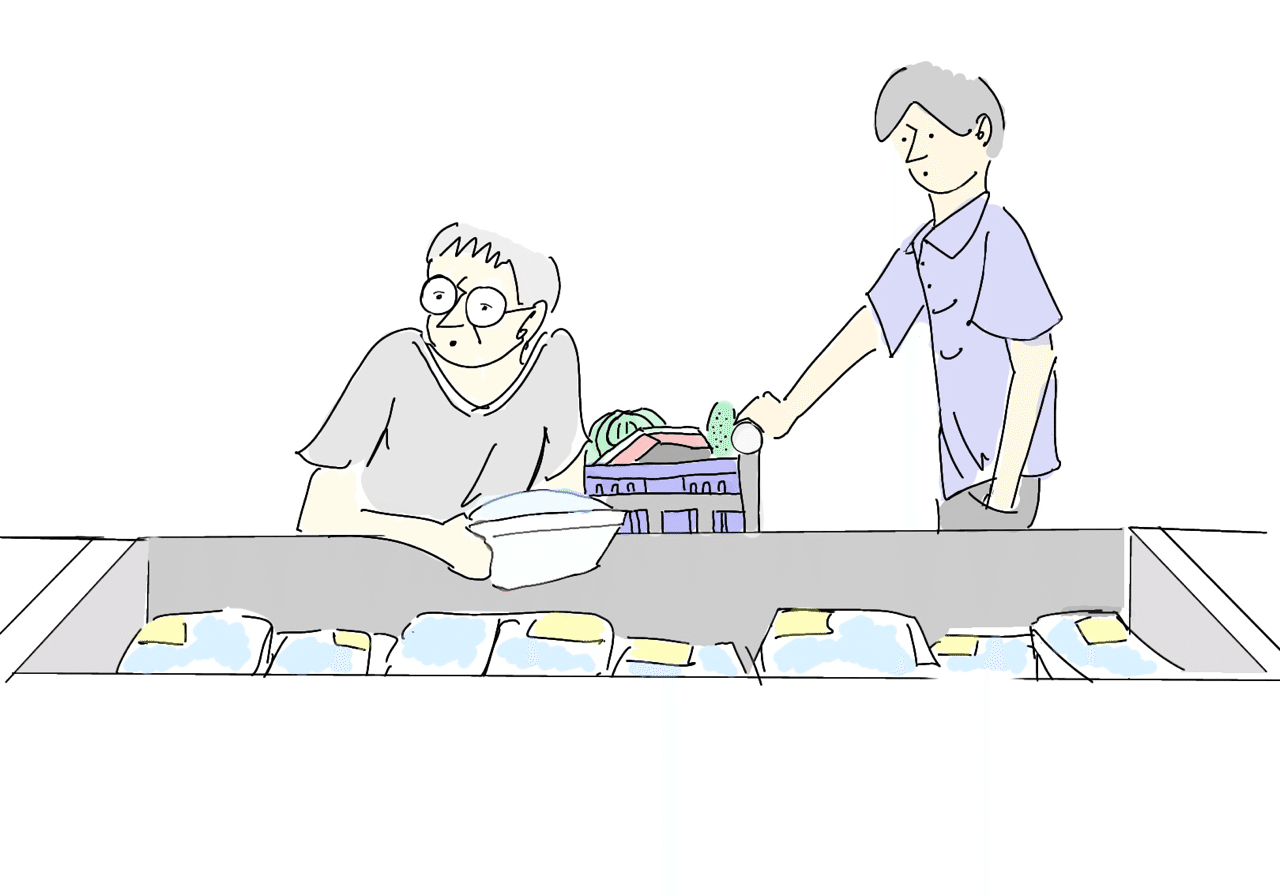

レタスにゴーヤ、コハダに真鯛とテンポ良く食材をカゴに入れていく母の後ろで、カートを片手で転がしながら様変わりした店内を練り歩いた。レジも全てセルフになっていた。私が会計であたふたしていると、母は手慣れた様子で支払いを済ませ、ふたりでいっぱいのレジ袋を抱えクルマに戻り帰路についた。

家に帰ると、リビングでゴルフ中継を見ていた父がレジ袋を玄関口まで受け取りに来てくれた。

私が湿ったYシャツの胸元をつまみ上げていると、母親が風呂に入るように促した。

「着替え持ってくるの忘れたな」

「お父さんのシャツで寝ればいいでしょ」

湯船で汗を流したあと、洗面台で髪を乾かしていると、洗濯機に父親のTシャツが掛かっているのに気がついた。

腕を通してみたが、やはり少し小さかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?