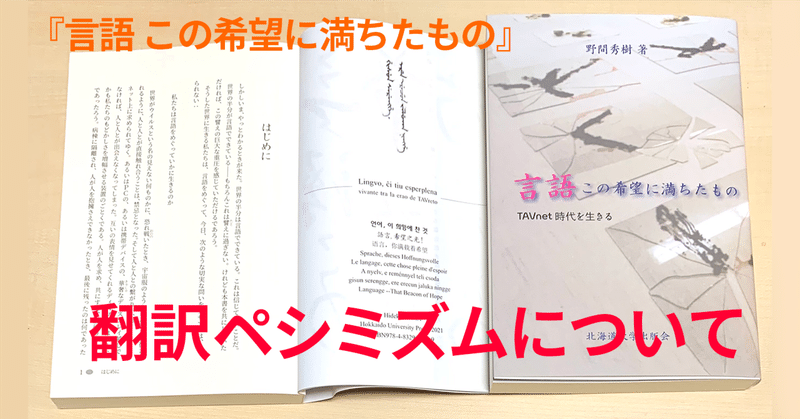

翻訳は「不可能」なのか? 野間秀樹『言語 この希望に満ちたもの』より

言語をめぐって,そもそも〈翻訳は可能なのか〉という問いがしばしば語られます.「翻訳など不可能なのだ」という声もよく聞かれますね.しかしそうした〈翻訳ペシミズム〉は既に翻訳という現実が超えています.言語存在論から翻訳という営みを照らした翻訳原論の一部を『言語 この希望に満ちたもの--TAVnet時代を生きる』(北海道大学出版会)の第5章「ことばへの総戦略を--外から問う」の「5-2 展開の言語--翻訳という言語場」からどうぞ.以下は,20世紀言語哲学の重要な書物であるヴィトゲンシュタイン『論理哲学論考』が独英対訳という形式で出版されたことや,その冒頭が日本語ではどう翻訳されたかなどを述べた,その次の部分にあたります.約2600字ほどの,謂わば,翻訳という営みへの応援歌です.

北海道大学出版会:

https://www.hup.gr.jp/items/65001915

翻訳は可能なのか――翻訳ペシミズムは既に翻訳という現実が超えている

(中略)実践論的な構えとして、翻訳ペシミズムへの警鐘だけはここで改めて鳴らしておこう。翻訳を見ると、あたかも日本語ヴィトゲンシュタインだの韓国語ヴィトゲンシュタインだのといったものがあるように見えて、通言語的な明晰性など不可能だとか、翻訳は原理的に不可能なのだといったことが、前景に立ち現れるかもしれない。けれども、事態は、決してそうしたペシミズムに陥るべきことがらなのではない。そんなふうに斜に構える必要は全くない。なぜと言って、現実的には、先ほど述べたように、〈書かれたことば〉を知るとほとんど同時に、翻訳を知っていたという圧倒的なリアル、豊かな経験値があり、もう一方で理論的には、翻訳の存在理由をことばと意味の原理が支えてくれているからである。

ことばが意味となるものであるという原理に立ち帰れば、そのことはすぐに解る。同じ言語の間でさえ、ことばに造形される意味は、人ごとに異なっているのであるから。そのことは言語をめぐる私たちの共生性の圧倒的な根拠でもある。そうであるなら、言語ごとの翻訳の多様性も、翻訳者ごとの多様性も、まさに言語と言語間に私たちが共に在り得ることの、証左でもあり得るわけである。そう、いろいろな翻訳があってよい。いろいろなことばで造ってよい。それは違ってよいのだ。もともと違っている。そして翻訳こそは表現様式の可能性の実践であり、今ある言語を来たるべき言語へと解き放つ、希望に満ちた営みでもある。

今、表現様式の可能性の実践と言った。言語論にあっては、言語存在論的な視座から、言語の表現様式と存在様式を厳密に区別し、さらに言語の存在様式や表現様式など言語のシステムと、言語外現実、さらにまた言語的対象世界とを、厳密に区別し、語られていることば、ことばを、精査せねばならない。翻訳とは、どこまでも言語の表現様式の実践である。

一つだけ留意しておこう。翻訳という営みを考えると、「そもそも世界への言語による名づけそれ自体が、世界をことばに翻訳することではないか」と考えたくなる誘惑に、駆られるかもしれない。そうすると「言語とは翻訳である」などといった具合に、一気にことが解決したように見える。しかしそんなテーゼでは何も解決されていない。言語外現実と言語内のシステムを混濁させたまま、語っているに過ぎないからである。そうした例はとりわけロマン主義的な時代の言語論に溢れていて、今日まで多くの言語論が引き摺っている、ことばのアナロジーによる没言語学的な逸脱である。

翻訳とは、世界をどう名づけるかという、プライマリーな次元で終わってしまうような問題ではない。世界をことばでどう分節するかといった次元の問題ではない。そうしたプライマリーな次元において、名づけによって形造られた言語的なシステムがある、そして何と、世界にはそれとはまた異なった言語的なシステムが〈別に〉存在しているではないか。翻訳とは、そうした異なった言語的なシステムが存在する時空間にあって、複数の言語的なシステムを内に取り込みながら、私たちがいかなる言語的実践を生きるかという、今一つ高次の次元の問題なのである。

翻訳について更に言うなら、「言語は個別言語しか存在せず、あらゆる言語的知は個別言語という軛を棄て得ないのだ、言語一般などというものは存在しないのだ」といった個別言語主義思想を実践的に超える営みでもある。翻訳という営みが実践されて来たし、実践されているということ自体が、個別言語の集合としての言語だけでなく、私たちが〈言語〉一般を措定し、〈言語〉一般を論じ得る現実的な根拠でもある。

さて、哲学史にあってもそれほど重要なことと思われてはいないようだけれども、ヴィトゲンシュタインが独英二言語対訳という形で『論理哲学論考』を世に出したことは、その著者の意図はどうあれ、言語という観点からは恐ろしく危険な営みであった。危険というのは、ドイツ語と英語という言語ごとに、その哲学が分裂してしまうような陥穽を、内に孕むことになるかもしれないからである。それはとても危険で、それゆえ魅惑的で、そして画期的な営みでもあった。

なぜかと言うに、異なった言語によってさえなお、一つの哲学たり得るのだという祝福を一方で示し、他方では、言語ごとに異なっているという事態も、また哲学たり得るのだという寛容を、文字通り言語的な実践によって、満天下に示すことになったからである。確認するが、後にそれは翻訳されたのではない。書物のそもそもの始めから、異なった言語の〈かたち〉が、さあ、選ばれよと、どちらかを選択してもよいよと、あるいは双方を行き来してもよいよと、これ見よがしに、別の言語場で事後に翻訳するのではなく、いま・そこで同時に、書物を紐解いたその同じ言語場に、曝されていたのである。それも言語を学ぶテキストなどではなく、哲学する書物として。

〈翻訳〉とは、こともあろうに、私たちの言語を、trans-超えて、late移す、という危険な言語実践である。しかしながらその〈翻訳〉とは、かくも祝福と寛容に満ちている。言語とは本質的に個々の言語を超えて共にし得るような、そうした存在のありかた、実現の仕方を見せてくれるものなのである。そう、当然のこと、ここでも見たように、言語ごとにそこに造形される意味は異なる。でもそれはことばに造形する私たちの意味が、原理的に異なることの現れ、我ら人という個の違いの階層が、言語の違いという階層に集約、昇華された現れに過ぎない。「同一の」言語内に現れる意味の違いも、「異なった」言語間に現れる意味の違いも、それぞれの人々のうちで互いに異なるという点では、変わりがない。翻訳にあっては、ただただ、一つの言語のあることばの〈かたち〉を結節点にして、他の言語の新しいことばの〈かたち〉が生まれていることが、私たちにとって新しい体験であり、嬉しいことなのである。それぞれの個のことばも、それぞれの言語のことばも、どんどん新たなことばの〈かたち〉を育んでいってよい。新たな〈意味〉を造形していってよい。私たちの言語実践はそうした豊穣の地平を希求してよい。言語とはもともとそうした希望に満ちたものなのである。

--野間秀樹『言語 この希望に満ちたもの』(北海道大学出版会)pp.247-261から抜粋.

『言語 この希望に満ちたもの』からは次の記事もどうぞ:

見えている世界は,ことばという被膜に覆われている

https://note.com/noma_h/n/nfd846d7c3d57

〈Aとは何か〉という問いはなぜ危ないのか?

https://note.com/noma_h/n/n1ffa030a72be

万葉仮名という上代キラネーム法

https://note.com/noma_h/n/n17cc1fb06fb8

ツイッターで見る『言語 この希望に満ちたもの』

https://note.com/noma_h/n/n7f51fe465a95

「こんな人」ってどんな人? 指示語の機能が崩壊する

https://note.com/noma_h/n/n74c41f78a030

ウイルスの時代だからこそ見据えるべき〈言語〉:

言語こそは私たちの最後の砦

https://note.com/noma_h/n/n3235bc7a381f

選書企画★言語この希望に満ちた本たち

https://note.com/noma_h/n/n36df8ca4e32d

「すき!」などいただければ,たいへん励みになります.

ありがとう存じます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?