「脳卒中患者だった理学療法士が伝えたい本当のこと」無料公開!

みなさん、おはようございます。

昨日書いた記事で、「患者さんの主観がないがしろにされている」と書きました。

書きながら思ったことは、「この現状を打破したい」という事。

早速出版社の方に連絡を取り、2017年に出版され、Amazonリハ医学部門ランキングで1位にもなった私の書籍

「脳卒中患者だった理学療法士が伝えたい、本当のこと」

の第一部を無料公開していいか交渉したところ、想いを理解して下さった社長からの即答で、今日のnoteで公開できることになりました。

三輪書店、サイコー!

この書籍は、14年前、23歳の若さで脳卒中を発症した私が、紆余曲折を経て理学療法士となってからの経験をもとに書いた、患者のリアルと、療法士を繋ぐ書籍。

私が体験した運動麻痺、感覚障害、運動失調、高次脳機能障害の疑似体験や、当時の心情を理解することで、明日からの臨床を変えることを目的としています。

今日は、その中から、ご挨拶~chapter1 「入院中の本当」を無料公開させていただきます。

ぜひお読みいただき、スキやシェアいただけましたら幸いです。

以下、無料公開

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ご挨拶―脳卒中経験者の主観を理解することで、みえる世界

皆さんには、大切な人はいますか?

家族、友人、恋人……。

どんな人にでも、一人は思い浮かぶと思います。その人のことを、できるだけリアルに思い出してみてください。目を閉じて、その人との思い出をできるだけリアルに、思い出してみてください。

いくつ思い出せましたか?

楽しかった思い出、つらかった思い出、その人の笑顔、泣き顔……、いろいろな場面が頭の中で再生されたと思います。そんなあなたに、ひとつのお願いです。

思い浮かべてください。

あなたの大切な人がある日突然、脳卒中になってしまったら?

身体の半身が動かせず、言葉も自由に発することができず、人格さえも変化してしまったら?

突然襲われた障がいに、戸惑い、傷つき、悲しみのどん底に落とされたとしたら。

あなたは、何をしてあげられますか?

そして今、あなたの心の中に浮かんだ言葉をメモに書き込んでみましょう。

はじめまして。脳卒中患者だった理学療法士、小林純也です。

この度は数ある書籍の中から本書を手に取ってくださり、誠にありがとうございます。医療・介護職の人や学生さん、脳卒中を経験された人やそのご家族……、さまざまな背景や理由があり、この本を手に取ってくださったことと思います。

そんなあなたに、突然ですが、質問です。脳卒中患者さんの治療をしていたり、介護をする時に、うまく結果が出ず、

「こんなに考えているのに……」

「高次脳機能障害があるから」

「認知症があるから」

「維持期だから」

ついこう思ったことはありませんか?

本当はそんな言葉で片づけたくないけれど、うまくいかない理由をついつい患者さんに向けてしまう。その時は心の折り合いがついたとしても、決してスッキリはしませんよね。

諦めが滲んだそんな気持ちになるのには、たったひとつの理由があります。

何だと思いますか?

それは、脳卒中経験者が何を考え、何を感じているかが理解できないからです。

考えてもみてください。われわれ医療・介護職者は志あってその道を選びましたが、大半の人は、実際に脳卒中経験者と触れ合うのは実習の時が初めて。理学療法士の場合、3~4年制の学校に入学してから、2~4年が経過してからです。当然、今までにみたこともない脳卒中経験者を目の当たりにして少なからず戸惑いが生じます。すると、心の中で無意識のタグづけが行われます。

健常者と障がい者

セラピスト(学生含む)と患者

というふうに無意識に線引きしてしまうのです。

しかしそれは、あなたが悪いわけではありません。

たとえば、私は英語が苦手です。街中で急に強面の外国の人に声をかけられたら、戸惑ってしまいます。それは、それまでの人生の中で外国の人と触れ合う機会が圧倒的に少ないから。帰国子女や幼少期から外国の人と触れ合う機会が多い人なら、なんの躊躇も戸惑いもないですよね? 人間は、自己防衛のためにさまざまなものを分類して生きているのではないでしょうか。もしそうだとしたら、あなたが無意識に脳卒中経験者をタグづけしてしまうことは、ある意味しかたがないことといえます。

悪いのは育ってきた環境や学校教育のせい。そう割り切ってしまうこともできますが、それではあまりに寂しい。そこで、本書の出番です。

あなたは、脳卒中になったことはありますか? おそらく、大多数の人は「いいえ」と答えると思います。でも、私にはその経験があります。

幸いにも(?)、急性期にはさまざまな障がいを負いました。運動麻痺、感覚障害、運動失調、高次脳機能障害……。

そんな脳卒中経験者の主観を、皆さんに疑似体験していただければ、その隔たりを埋めることができるのではないだろうか? そんな想いで、本書を書き上げました。

Part 1では、夢に燃える23歳だった私が脳卒中となり、紆余曲折を経て理学療法士を志すまでが書いてあります。当時のことを書くのはなかなか恥ずかしい作業でしたが、その頃の私の心情を綴ることで、脳卒中経験者の心の葛藤をご理解いただけましたら幸いです。

Part 2は、脳卒中経験者兼理学療法士となった私が日本全国で講演させていただいている内容を、初めて書面でお伝えします。私が自らの体験から導き出したワークショップにより、脳卒中によって引き起こされるさまざまな障がいを擬似体感できる内容となっています。そして、患者さんの主観の大切さを感じていただき、日々の臨床や介護に活かしていただくことを目的としています。

また、私はさまざまな脳卒中経験者さんと関わる中で、回復期リハビリテーション病院を退院してからも運動機能が向上する人々や、障がいの重症度にかかわらず生活範囲が狭くならなかった人々にいくつかの共通点があることに気がつきました。その三つの共通点についても、話をさせていただいています。もちろん私の体験がもとになっていますので、すべての人に共通することではないかもしれません。それでも、ひとつの助けになると自負しています。

✓ 脳卒中経験者の障がいを体感し、日々の臨床・介護の場面で活かしたい

✓ 脳卒中経験者と良好な関係を築きたい

✓ 脳卒中経験者の笑顔を、少しでも多くみられるようにしたい

ひとつでも当てはまった人は、ぜひ読み進めていただけたら幸いです。本書が、臨床や介護場面で脳卒中患者さんと関わるあなたの一助となりますことを、心から願っています。

平成29年9月吉日

小林 純也

prologue

挫折を経験した、すべての人へ

人生において、挫折を味わったことのない人はいないのではないでしょうか? 恋愛・勉強・仕事……。多かれ少なかれ、それぞれの喪失体験を繰り返し、それでも人生を進めてきたはずです。涙したこと、唇を噛み締めたこと、人それぞれ、思い浮かべる場面があると思います。

脳卒中は、大切なものをある日突然奪っていきます。

自由という、とてもとても大切なものを。

身体が自由に動くなんて当たり前すぎて、その大事さを顧みることもなかった。動けなくなって、初めてわかった。日々の日常は、決して当たり前なんかじゃないんだ。当時は動けない自分が嫌いで嫌いで、どうしようもなかった。障害をもっていることを隠して生きたかった。

でも、10年経った今では、この右半身は私の誇り。脳卒中を体験したことは、私の強み。心からそう思います。

障害やコンプレックスは、自分の強みへと変えることができる。

身をもって、そのことを感じました。それが、part 1で私がお伝えしたいことです。

脳卒中は私から自由を奪っていきましたが、代わりに誇りを与えてくれました。また、かけがえのないたくさんの出会いもくれました。信じていただけないかもしれませんが、私は病前の人生よりも現在の人生のほうが大好きです(ナルシストではないですよ、あしからず)。

chapter1 入院中の本当

世界が変わった日

今から約12年前、僕は23歳。今まで自分一人で決めた明確な夢なんてなかった。もともと格闘技を観るのが大好きで、キックボクシングやらボクシングやらを観に、後楽園ホールに足繁く通うような青年だった。

たまたま、好きなキックボクサーがあるボクシングジムに通っていると知り、そこが職場と家の間にあったこともあり、軽い気持ちで門を叩いた。

先生と呼ばれる七十代の白髪の男性が、興味なさげに案内をしてくれ、軽く練習をさせてもらうことになった。シャドーボクシング、サンドバッグ、ミット打ち……。そのすべてが新鮮で、とても楽しかった。1時間弱の体験練習を終え、先生はいった。

「お前なら、黙っていても日本チャンピオンにはしてやる。そこから先は、努力次第だ」

入会者を引き止めるためのお決まりの口上かとも思ったけど、ただ単純にうれしくて、その日のうちに入会を決めた。そして毎日、仕事の後や休日に足を運び、どんどんのめり込んでいった。先生は、ジムの合鍵を渡してくれて、「いつでも使え」といってくれた。お世辞にも綺麗とはいえないジムは、逆に幻想を膨らませた。ほどなくして、「プロテストを受けてみるか」といわれた。先生やトレーナーからしたら、経験を積ませておこうという考えだったのだろう。それでも、根拠のない自信があった。プロボクサーとのスパーリングでは、大変だったけど怖さよりも楽しさが勝っていたから。ボクシングは、ようやくみつけた夢。そう心から思えるようになるまで時間はかからなかった。ジムでの練習以外にも、身体を鍛える時間が増えていった。

仕事が休みのある日。仕事の疲れと筋肉痛とで首と肩が重かったけど、いつものとおり電車に乗りジムへ向かった。ついつい寝過ごしてしまい、一駅先の駅で折り返す。

「疲れてるな~。今日は軽くしとこう」

雑居ビルの中のエレベーターに乗り、扉が開くと目の前にジムの入口がある。この瞬間の、ワクワクする感じが大好きだった。汗とワセリンの交ざった独特な匂いの中、着替えを済ませ、シャドーボクシングを始めた。「シッ!シッ!」ジャブに合わせて、一丁前に破裂音を出して腹筋を締める。ほどよく身体が温まってきた、その時だった。

沈む身体と消えた音

シャドーボクシングとは、鏡の前でフォームをチェックしたり、一人で仮想の相手と戦う練習方法のことだ。その日はリングの上で行っていた。首と肩の重さはどこかへ消え、軽快にステップを踏む。

『調子が出てきたな』そう思った矢先、急に自分の右半身が沈んでいく。動かそうにも、糸の切れた操り人形のように動かない。言葉では説明しにくいが、右側の身体の輪郭が薄れている。

『お 何だ?』思ったのも束の間、今度は音が聞こえなくなった。聞こえるのは、自分の荒い息づかいと、心臓の鼓動だけ。目もぼやけ始め、何がなんだかわからなくなった。

『なんだかわからないけど脱水かもしれない。早く水を飲まなくちゃ……!』

ジムには、脱水予防のためリングサイドに手持ちの水と、ウォーターサーバーが常備されている。僕は重い右半身を引きずりながら、左手でリングロープをくぐり、身をよじって、ロープに左半身をもたれかからせながら、なんとかウォーターサーバーの前まで移動した。『よかった。助かった』そう思った瞬間。

視界が真っ暗になり、意識を失った。

2005年11月9日。僕は、脳梗塞になった。

天に向かってゲロを吐く

後から聞いた話だと、僕がいきなり倒れたのでジムのトレーナーも脱水かと思ったらしい。でも、顔に水をかけたり、叩いたりしても、僕の反応は「う……、あ……」程度。のちにお見舞いに来てくれたトレーナーは「死んだかと思ったよ」と苦笑いを浮かべていた。一度、目を開けた時のことは今でも覚えているが、水中で目を開けたようにぼやけた世界の中、トレーナーの「小林! おい! しっかりしろ!」という声が響いていた。

そこからのトレーナーの判断はとても迅速で、すぐに救急車を要請。発症後、30分ほどで、近くの救急病院に担ぎ込まれたらしい。脳卒中治療は、時間との勝負。それを考えると、トレーナーは僕の命の恩人だ。

次に目を覚ました時は、病院のストレッチャーの上。ぼやけた視界の中で、沈痛な面持ちの先生と張り裂けそうな顔をした母親がいた。何がなんだかわからなかったけど、『先生に謝らなくちゃ……』と重い頭を上げ、上半身を起こそうとした。その瞬間、「じっとしていてください!」僕の身体は看護師さんに物凄い力で押さえつけられ、頭部を固定された。

『なんなんだ、この人。人が謝ろうと思っただけなのに』状況が飲み込めなかったけど、なんとか謝ろうと試みた。視線を先生へ向け口を開く。

「う……ぁ」

言葉が出てこない……! しゃべろうと思っている言葉は浮かぶのに、頭の中で散らばり思いどおりの音が出てこない。何度か繰り返すうちに言葉の代わりに、涙がこぼれてきた。母の顔も、どんどん悲痛なものになってくる。

『これじゃいけない。気持ちを落ち着かせるんだ』

散らばっている言葉を丁寧に拾い集め、深呼吸をして、ゆっくりと「ご…め……ん… なさ……い」といった。

母の「あんたは、こんな時にまで……!」という泣き顔をみながら、再び意識を失った。次に目を覚ましたのは、手術室のようなところ。「のような」というのは、僕もここがどこかわからず、テレビでみたことのある手術室にイメージが似ていたから。手術着っぽい服を着た複数の人と、いくつかのモニターがあった。まだ目はぼやけていてよくわからなかったので、顔を起こしてみた。「動かないで!」僕の頭は、今日2回目の急降下を経験した。少しも動いちゃいけないくらい危険な状態なら、もう少しやさしくしてほしい。少しずつゆっくりと顔を動かし、モニターをみる。血管の中なのか何なのか、よくわからないけど、赤黒い、気持ちの悪い映像が映し出されていた。後で聞いた話だと、僕の太ももの血管からカテーテルという管を入れ、首の血管を通って進んでいき、頭の血管の中を検査していたらしい。

冷たくて細長い物が身体を貫通している感覚があった。映像が動くたびに、どうしようもなく気持ちが悪くなった。何度か耐えていたが、胃から熱い物がこみ上げてきた。

『うっ、やばい!』

頭を動かせない僕は、仰向けのまま嘔吐してしまった。顔一面に広がるゲロの感触。

『最低だ…』

絶望とともに、再び意識を失った。

暗闇のICU

『あれから、どれくらい経ったんだろう……』

暗がりの中で目を覚ました僕は、まだ状況が飲み込めずにいた。身体からはいくつかの管が出ていて、顔には酸素マスクが付いていた。ぼやけた視界で見渡してみると、暗がりの中にベッドがいくつか。そこには、当時の僕からしたら、生きているのか、死んでいるのかわからない人たちが、たくさんの管につなげられていた。

『自分も、その中の一人なんだ……』

絶望の中で、ただ泣いた。泣きながら意識を失い、起きては泣く。ゲロの次は、涙で濡れた。正直、その頃の記憶はあまりない。思考も整然としておらず、散らばっていた。だけど、ひとつだけはっきり覚えていることがある。

『なんで俺が』

頭の中をたったひとつの言葉が支配していた。恨みごとでも怒りでもなく、ただ純粋に知りたかった。たくさんいる人間の中で、なぜ僕が選ばれたのか。神様がいるなら、教えてほしかった。薄暗い、救急救命室。あれは、僕にとってのどん底だった。

何時間か経ち、ようやく気持ちが落ち着いてきた頃、一人の女性が現れた。

主治医は内科医

女性の年齢は三十代後半くらい。黒髪のショートカットで、キリッとした顔立ち、雰囲気をしていた。彼女はゆっくりと簡単な自己紹介と状況説明をしてくれて、その女性が主治医であること、ボクシングの練習中に倒れ、この病院に担ぎ込まれたことが理解できた。

少しの沈黙があった。その間も、女性は目線を外さなかった。「小林さん。病名はね…」

「脳梗塞」

まっすぐ目を見つめたまま、主治医はそういった。僕の心を衝撃が貫いた。古臭いドラマでよく病名告知をする際に、暗闇の中で稲光が走るシーンがあると思う。『コテコテだな~』と思っていたけど、実際体験したらそんな感じだった。病状説明がひと通り終わり、彼女が部屋を後にすると涙があふれてきた。悲しいとかそんな感情ではなく、なぜだか涙があふれてきた。脳梗塞という病気に対し今ほど知識はなかったけれど、祖母が患っていて不自由な手に苦しむ姿をみていたから、なんとなくは想像がついた。

何か明確な線引きをされた感覚があった。後で先生から聞いてわかったことだが、彼女は内科医で脳卒中は専門外だったらしい。さらに、彼女の経験の中で僕は脳卒中患者として最年少だったらしい。

でも、不思議と不安はなかった。僕の取りとめもない質問に対して、わかることは的確に答え、わからないことは正直に認め、その分野で権威の医師と連絡を取り合って答えてくれた。取り繕ったり、ごまかしたりしなかった。そんな姿勢が伝わっていたから。

当時も今も、彼女が主治医でよかったと思う。N先生、本当に、ありがとうございました。

でも、もし彼女じゃなかったら?

救急救命で当直医不足などにより、脳卒中を診ることのできる医師がいなかったら。先ほどもいったとおり、脳卒中医療は時間との勝負。たらい回しにされている間に、確実に病気は重症化する。救急医療体制の充実化を切に願いたい。

動かぬ身体と、少ない身体所有感

発症したての頃は思考能力の鮮明さも耐久性もあまりなく、少し起きてはすぐ眠る毎日だったらしい。今後のことも考えられずにいた。

僕の病名は、画像診断により脳梗塞だとすぐにわかったが、肝心のどこの血管が詰まったのかはわからなかったらしい。CTでもMRIでも、血管の狭窄がどこにも見当たらなかったのだ。N先生からは、原因を究明していくために、その方面で権威の医師と連絡を取り合っているから、少し待ってほしいという趣旨の話をされた。そのため、特に超急性期では面会謝絶で絶対安静だった。ベッドに無目的に横になりながら、自分の身体に注意を向けた。原因がわからないことに対して、不安な気持ちは不思議と少なかった。それより、自分の身体に今何が起こっているのか。それが気がかりだった。寝返りをうとうとしても、右半身が沈んで身体が動かせない。

『やっぱり、動かない……』

目で見た自分の右腕は、自分のものじゃなかった。左手で触ってみても、つねってみても、感じるはずの感覚はない。ただの肉の塊。目で見るぶんにはわかる。目を閉じるとなくなる。そんな状態になると、おもしろいことが起こる。明らかにつながっている自分の身体が、つながっていないように感じるのだ。どこまでが自分の身体で、どこからがベッドなのか。境界がわからなかった。だらんとした自分の右腕を触りながら、触れる感触だけ確かめ続けていた。

喪失体験と自殺願望

発症当初は、脳梗塞といわれてもリアルに感じなかった。でも、時間が経つにつれ、自分の身体を通じて障害が突き付けられていく。それもリアルタイムに。起き上がろうとしても、うまく起き上がれない。手を動かそうとしても思うようには動かない。言葉を出そうと思っても、頭の中で散らばってうまく伝えられない。瞬間瞬間で、喪失体験が更新されていく。その度に、不安な気持ちが顔をのぞかせる。ただでさえ、脳卒中直後で精神的にも耐久性がなく、また高次脳機能障害の影響から思考が散らばりやすかった。日々大きくなる不安と焦りに押し潰されそうで、どん底の日々を過ごしていた。回復を信じたかったけど、将来を諦める気持ちのほうが重く、陰々滅々としていた。

23年かかって、ようやくみつけた夢。その矢先に、半身の自由を失うという落差に耐えきれなかった。毎日毎日、死ぬことを考えていた。どんな死に方が理想か。自由がなくなった自分は、パラシュートを着けずにスカイダイビングをしたら、最高に自由を感じられるんじゃないか。今考えると馬鹿げた話だが、当時は真剣に考えていた。そのくらい、追い込まれていたのだろう。

ひとつ、後悔がある。

周囲の人には、弱い部分やつらい部分はみせないようにしようと努めていたが、たった一人、そのことをみせてしまっていた人がいた。母親だ。自分のお腹を痛め一生懸命育てた息子が、夢をもった瞬間に脳梗塞になった。それだけでもつらい思いをしていたのに。

うちの実家はカレー屋を営んでいるが、年末年始以外は定休日がなく、360日営業している。それなのに、母親は毎朝片道1時間かけて見舞いに来てくれた。朝の6時には電車に乗り、7時過ぎに病院に着き、約1時間雑談した後仕込みのために店に戻る。毎日だと身体がきついだろうからと断っても、「自分が安心するから」と来てくれた。どれだけ支えになったことか。それなのに、息子から、

「元通りにならなかったら死にたい」

「半年頑張って、戻らなかったら死ぬのを手伝ってくれ」

「スカイダイビングをして死ぬのが、一番の望み」

そんな言葉を聞かされて。ただ黙って聞いてくれていたが、きっと張り裂けそうな胸のうちだったことだろう。

心から謝りたい。ごめんなさい。

そして、心から伝えたい。ありがとう。

今では、毎日が楽しいよ。

リハ開始と病識欠如

ある日、白衣を着た女性が僕の部屋を訪ねてきた。小柄だけど体格のいいその女性からは、自分が理学療法士であること、これからリハビリテーション(リハ)が始まることを告げられた。この時の記憶は、とてもおぼろげだ。当時の記憶でも、鮮明に覚えていることとそうでないことが混じり合っている。僕はリハの内容については記憶があまりない。自分で考えて工夫した自主練習の内容は、今でも鮮明に覚えているのに。

ベッドの上で横になっている時は自分がどのくらい動けないかが想像できなかったが、起きてみるとできないことばかりでショックだった。ベッドに座るだけでも、右側に崩れていく身体を左手で止めなければならず、とても怖かった。最初のうちはベッド上でお尻上げの練習を行う時も、まず右側の背中からお尻を感じられないし、力を入れてもグラグラしてお尻が上がらなかった。「頑張って!」といわれてもどう頑張ったらお尻を感じられるのか、わからなかった。また、立ち上がりの練習の際、「もっと膝を伸ばして!」といわれることがよくあったが、そもそも右膝がどこだかわからなかった。そして、そういう練習を行った直後は大抵右半身が重くなり、歩きやすさを感じることはなかった。

その反面、できることもみつかった。左側への寝返りはできなかったけど、右側への寝返りは柵につかまらないでできた。依然として、立つことは難しかったけど、左側をめちゃくちゃに使って何度目かのトライでどうにか車椅子への乗り移りを成功させることができた。できること、できないことの境界がおぼろげながらみえてくる。その境界は、決して直線でなく流動的だ。自分自身、何ができるのか、できないのかわからずにいた。一度できたことでも、次の日にはできない。そんなことはしょっちゅうだった。真っ暗な中を、一筋の細い細い光の糸を、切れないように見失わないように、ゆっくり、ゆっくりと手繰っていく作業。そんな感覚があった。

リハが終わると、また一人きりの時間がくる。自分の身体を顧みる。つい先日まで走ったり、ボクシングをしたり、何不自由なく過ごせていた自分の身体。今では、車椅子を押してもらわなければ移動することもできない。自分を取り巻く環境のあまりの変化に、いらだちを覚えた。すぐそこの3m先のトイレへさえも行けない。そんな自分に無性に腹が立った。と同時に、ベッド柵をつかみ、立ち上がろうとする自分がいた。左側の腕と脚をめちゃくちゃに使って、どうにか立った。身体が右側に沈む。そのくせ、右足は床に着いている感覚がほとんどない。というか、右脚の各部位がどこにあるのかわからない。すごく怖かったけど、なんとか車椅子に乗り移り、トイレまで左手足を使って移動した。トイレでも同様に手すりを左腕でがむしゃらにつかみ、どうにか乗り移った。

『おし! やればできる! ふざけんな!』

その時、ちょうど夜勤の看護師さんが部屋を訪室し、僕をみてこういった。

「小林さん、どうやってここまで来たの!」

「移動する時は、ナースコールを押してください!」

僕としては、できたことを褒めてほしかったが、血相を変えた看護師さんからその言葉は聞かれなかった。

余談だが、退院時自らのカルテをみせてもらうと、その時のことが記録されていた。

「訪室すると、トイレに座っている。転倒の危険性について説明し、必ずコールを押すように指導した。病識欠如しており、これから見守り強化していく」

よくある一文かもしれない。でも、ちょっと前まで何の不自由なく走ったり、跳んだりしていたんだ。病識欠如? 当たり前だろ。ちょっと可笑しくなった。

病院の窓からみえた景色

病状が安定すると、1階のICU(集中治療室)から7階の救急救命(内科)に転院した。病棟の雰囲気はぜんぜん違って、ようやく僕の知っている病院になった。寝たきりの人もいたけど、自由に動いている人もいて、ちょっと変な表現だけど活気があった。ロの字型の病棟は、看護師さんがせわしなく動き回っていた。右手の運動と感覚も少しずつ戻ってきていた。まだ食事の時には、右手を机の上に置いても勝手に落ちてしまっていたし、目を閉じると右腕の位置はわからなかった。それでも、『動け~!』と思い切り頑張れば、なんとか手を握ることも可能だったし、触れれば強い痺れとともに、なんとなく右手の存在がわかるようになっていた。

入院生活はヒマでヒマで、何かやることをみつけないとついつい楽だから横になってしまう。当時はスマートフォンなんてなかったし、時間を潰すため親にお願いして、漫画をたくさん持ってきてもらった。大好きなボクシング漫画で、50~60冊くらいあっただろうか。横になって読もうとするが、うまく右手で押さえられないので車椅子に座って読まざるを得ない。結果的に、離床する時間が増えていった。車椅子は、決して座り心地のよいものではなく、長時間座っていると腰やお尻が痛くなるが、漫画読みたさでできるだけ離床していた。やりたいことがない状態で、ただ無目的に車椅子に座っていることはただの苦行だ。

部屋は4人部屋の窓際で、光がよく射し込む部屋だった。窓の外には中学校か高校があって、グラウンドがわずかにみえた。グラウンドでは、体育の授業が行われていたみたいで、体操着の少年少女が走り回る姿がみえた。

「少し前まで、走ってたのになぁ」

思うように動かない右足をみて、思った。

この世界は僕と、僕以外に分かれたんだ。

動き始めた手、震え始めた手

少しずつ、右腕が動くようになってきた。『ふん!』と右腕を動かそうと試みると、全身に力が入った後、グラグラな右腕がゆっくりと耳の高さほどまで上げられるようになってきた。左側は腕から身体がすべて密につながっているように感じるのだが、右腕はというと、モーションキャプチャーのように肩から手首までの各関節に点があって、その間を細い糸でつなげ体幹から力むことで、まるでクレーンでつり上げられるかのように末梢が動いていく感じがした。

手も、『おりゃ!』と力を入れると、全身が緊張した後にゆっくりと握ることができた。腕が動くにつれて気づいたことがあった。思いどおりの場所に腕を動かせない。最初は、左腕と動かし方が違っているので、その不自由さのせいかと思っていた。

しかし、何か違う。動かせないだけでなく、グラグラ揺れるのだ。

赤ちゃんに対し、「首が座っていない」と表現することがあるけれど、肩が座っていない感じというか、非常にグラグラする。さらに運動麻痺が回復するにつれて、それは顕著になっていった。どうにかペンや箸を握れるようになっても、動かそうと思うと指から肩まで震えてしまい、とても使うことができなかった。その当時は、なぜ自分の手が震えるのかまったくわからず、ただ歯がゆさだけが募っていった。運動失調という言葉を知ったのは、もっと後のことだ。

これではいけない。右手を元のように動かせるようにしなくては。食事の際に無理やり右手を使おうと試みるも、そもそも動かそうとする段階で意識を相当集中しないといけなかったし、そのうえ震えを止めようと必死で固定するため、非常に疲れやすかった。自然と左手を使う機会が増えていった。

痺れ出現! 二度目の脳梗塞

病状も安定し、リハも順調。自主練習も積極的に行い、病院生活にも慣れてきたある日の朝。食事をとった後、急激にむせ込んだ。気管に何か入ったんじゃないかと思うくらい、長い時間むせ込んだ直後、健康であるはずの左手が痺れていることに気がついた。心なしか、呂律も回りづらくなっている。すぐに看護師さんを呼び、症状を説明した。「様子をみてみよう。先生には伝えておくから。自主練習も控えてね」というようなことをいわれ、しばらく様子をみていた。左手の先に右手と同じような痺れ。これは時間が経っても変わらなかった。

問題は呂律のほう。黙って様子をみていても変化がわからないため、テレビをつけて画面の中のニュースキャスターと会話することにした。すると、時間が経つにつれて呂律が回りづらくなっていくのがわかった。最初に発症した時の、言うことが散らばってまとまらない感じとは違い、言うべきことはわかっていて同じような音も出るのに、音のエッジがどんどん不明瞭になっていく感じだ。さすがに焦り、すぐにナースコールを押す。

駆けつけた先ほどの看護師さんに、「ぃやっふぁり、ろれるがまわいにくぅいんれすけろ(やっぱり、呂律が回りにくいんですけど)」と訴えると、血相を変えて先生を呼んできてくれた。緊急で検査が行われ、判明したのは、健康であった右側の脳に脳梗塞が起きていたこと。幸いにも梗塞巣は小さく、救急治療後は左手指にわずかに痺れと筋力低下を認める程度の後遺症だった。しかし、僕の心には大きな不安が残った。

『病院にいるのに、なぜ?』

『左手足まで動かなくなったら終わりだ……』

不安をかき消すように、いっそう自主練習に励んだ。

募る不安と支えとなった言葉

それからは検査の頻度が増えた。CT、MRI、MRA。これらの検査は、仰向けになり頭を固定され不動を求められた。MRIでは、耳栓越しにも聞こえる工事現場のような強烈な騒音にも耐えなければいけなかった。血管の映りを良くする造影剤という薬は、血管の内側からニスのような臭いがする感覚があった。造影剤を入れるため、足の甲から注射をした時などは、なかなか入らず13回も刺し直しをされた。そういうこともあり、検査は好きではなかった。何より動けない検査は大嫌いだった。右半身だけでなく、動ける左半身まで固定されてしまうから。

脳だけでなく、循環器、呼吸器、内科、さまざまな検査を繰り返した。しかし、原因はわからなかった。不安な気持ちは、黒い入道雲のようにどんどん膨らんでいった。リハや自主練習は行っていたけど、だんだんとモチベーションは下がっていった。

『どうせ死ぬなら、今やっていることは、全部無駄になるんじゃないか』

そんな思いがあった。

ある日、言語聴覚療法の時間に、立方体を描くテストを行った。紙の上に立方体が描いてあり、それを模写するテスト。なんて簡単なテストを行うんだろうと拍子抜けしていた。まだ慣れない左手で、注意深く見本をみながら描こうとする。

……描けない。

立方体だということはわかるのに、頭の中で目でみた立方体が散らばり、まとまらない。描いた図は、四角形ですらなかった。あなたが近視だったら、遠くのデジタル時計を見る時を想像してほしい。数字の輪郭はわかるのにピントがなかなか合わず、目を凝らすけれどなかなかみえない。そんな時のもやもや感を何倍も濃くしたような、なんともいえない感覚だった。何度挑戦してもできず、落ち込んだ。画像検査の結果とリハで突きつけられた新たな障害が普段にも増して心にのしかかった。

言語聴覚療法の時間が終わり、ふと壁に掛けられていたカレンダーに目をやった。そこには、誰が書いたのかもわからない言葉が書かれていた。

「あせらず、あわてず、あきらめず」

焦っていた。慌てていた。諦めかけていた。ゆっくりでいいから、絶対に諦めない。三つのAが僕を支えてくれた。

利き手交換のコツ

利き手ではない左手で字を書いたり、ご飯を食べたりすることは、とてもストレスが溜まった。かといって、右手では動かしづらさと震えからもっとストレスが溜まった。

作業療法士さんから小学生の時に行うような、ひらがなの書き取りドリルみたいな物をもらっていたけど、あまり興味がなく積極的には行ってはいなかった。やらないと右手も左手も上手に字が書けるようにはならない。わかっちゃいるけど、書き取りドリルは子どもがやるもののようで気が進まない。そんな時、入院して間もない頃に父が買ってきてくれたノートを思い出した。何の変哲もないA4サイズのノートには、各ページに1週間分の日付が書かれていた。

「日記をつけておきな。何でもいいから、今の気持ちをありのまま」

そういわれて渡された日記帳。渡された当時は「今の自分は自分じゃない」という想いから、とても書く気が起きなかったが、右手の練習がてら記入してみることにした。右手でペンを持っても、最初はうまく力が入らず、ちゃんとは握れなかった。触れている感覚は鈍いし、痺れは強くなったりして大変だった。左手と右手で交互に書く作業を何度か繰り返すうちに、ようやく握れるようになっていった。

「短くてもいい、自分にできる範囲でいいから書いてみよう」

そう思い、ペン先をノートにつけた時だった。ペン先をノートに押し付ける感覚が非常に薄い。そもそも手首から先に力を入れることが難しい。それでもペンを動かすと、例の震えが襲ってくる。案の定、書かれた文字は薄く、歪んでいた(日記1)。

当時は、これを書くだけで10分以上かかった。薄い筆圧の部分が右手で書いたところだ。当然、疲労感も半端ではない。また、その時々の疲労度合いや感情の起伏で、震えの程度も大きく変わった(日記2)。

右手での書字は想像以上に精神力がいる作業で、なかなか大変だった。思うように動かせない右手ではペンを持つだけでも疲れるし、肩も異常に凝る。疲れた時は左手で書いて、回復したら右手で書く。今の思いを書きためることは、自分にとって障がいへの思いに対する反すう作業となっていたため、なるべく毎日書くように心がけた。何度も行っているうちに、麻痺側の右手と利き手交換の左手、両方だんだんとうまくなっていった(日記3)。

うまく書けるようになると、自然とノートに向かう頻度も増えていった。それからというもの、毎日のリハ以外に、自主練習メニューを作成した。当時の僕はボクシングだけでなく格闘技全般が大好きだったので、そのことについて書くことを日課とした。毎日の出来事に関しては、そうそう事件が起こるわけでもないので、日記帳のページ1枚くらいで事足りてしまったが、格闘技のこととなると、何枚でも書けた。使う頻度が増えると左手の書字能力はさらに向上し、右手の筆圧も強くなってきた。

日記帳には、もうひとつの大きな利点があった。入院中のみならず退院してからのほうが意味のある利点だ。脳卒中になると人生においてさまざまな挫折を味わう。自由な身体、夢、仕事……失うモノの価値は計り知れない。くじけそうになるその時、発症当時の混沌を乗り越えた証である日記帳は強い支えとなってくれる。

「あの日々を乗り越えたんだから、今も大丈夫」

そう思えるものがあることは、挫折しかけた心に踏ん張る力を与えてくれる。

物足りぬリハと、やり過ぎた自主練習

前にも書いたが、僕はリハの時間(特に理学療法)で何をやったか、あまり記憶にない。その代わり、自分なりに考えたメニューのことは今でも鮮明に思い出せる。

たとえば、看護師さんの付き添いのもとで点滴棒を持って歩く練習をしていた時、自分の足がどのくらい動いて、どこに着いたかがわからなかったこと。また、足の裏も拳骨程度の接地面しか感じられなかったこと。そのため、よく膝がカックンカックンしていたが、太ももの付け根(股関節)の荷重感を頼りにじんわり体重をかければ、そのカックンカックンは軽減したこと。また、病棟内を一人で歩けるようになった頃、まだ膝の頼りなさが残っていたのでしっかり体重をかけられないでいたが、ゆっくり横歩きの練習をした後は少し膝がしっかりしたこと。そして、朝から夕方まで足がけいれんするまでひたすら歩いていたので、よく看護師さんから心配され、止められたこと。やはり、人間は自分で考え工夫したことはそうそう忘れないものだ。

逆に、意図もわからず教えられた(与えられた)ことは、ほぼ覚えていない。なんとなく覚えていることは、身体が動くようになっていくのに反比例して、リハの時間が物足りなくなっていったということ。以前できなかったお尻上げも、まだまだ左側と同じというわけにはいかなかったけど、なんとか両方上がるようになっていた。少し前まで、人と殴り合う競技を行っていたとは思えない状態に変わりはないけれど、自分の中には「もっとやれる」という思いがあった。もっと動きたかった僕は、リハ室にある階段を指さして「あれ、やらせてください」とか、はしごのような肋木を指さして「懸垂してもいいですか?」といっていた。いざやってみると死ぬほど怖かったり、まったくできずに打ちのめされていたけど。

今思えば、身体能力に合っていないチャレンジをさせてくれた理学療法士さんは懐が深い。その節は、ありがとうございました。

セラピストの目線からみれば危険なことでも、患者がチャレンジしたい時に頭ごなしに止めるのではなく、まずチャレンジ精神を認め、どうしたらできるのかを考え、1回やってみることが大切だと思う。そうすることで患者は自分の現在の能力を把握できるのではないだろうか。

転倒リスク? セラピストなら、どういう動きの時に、どちらに転ぶかは把握しているはず。そのために毎日評価しているのだから。

初めての坊主と決意

入院当初は覚醒状態が不明瞭だったこともあって、機械浴という全自動の浴槽に入り看護師さんたちに洗ってもらっていたが、恥ずかしくて恥ずかしくて、早く一人で洗いたいと直訴していた。ほどなくして、見守りのもとで入れるようになった。浴室には大きな鏡があって、全身が映っていた。入院以来、初めて客観的に自分の身体をみたが、右足のあまりの細さに愕然とした。ボクシングで鍛えていた名残が残る左側と違い、右側は細く、足首を手でつかんだら親指と中指がついてしまった。歩かないこと、体重をかけられないことの恐ろしさを肌身で感じた出来事だった。

入院前は、当たり前のように毎日身体を洗っていたが、今は2~3日に1回。どうしたって、頭がかゆくなる。べとつくし、めんどくさいから坊主にすることにした。院内に床屋さんがあって、出張サービスで刈ってもらった。生まれて初めての坊主は、スースーしたけど、さっぱりして気持ちよかった。その頃の僕は髭も生えていた。『坊主に髭ときたら、作務衣でしょ』わけのわからないこだわりで、院内服はリースを使わず、作務衣を着ていた。小坊主となった僕。

髪を切ったことは、なんとなく気分転換になった。毎日読んでいたボクシング漫画の影響と、周りから驚異的と評される回復スピードが相乗し、再びボクシングをやるという想いが、首をもたげてきた。

どうしても、諦めきれなかった。目標は機能回復の先にあった。

『早く回復して、来年のプロテストに間に合わせなくちゃ』

自由のきかない右腕で、ストレートを打とうとした。思った方向に腕は伸びず、顔をガードしていた左腕のはるか下を、揺れながら右腕が通過した。

装具と杖、拒否する空意地

病棟内を点滴スタンドを頼りに、看護師さんの付き添いのもとなら歩行してもよいことになってからも、なかなか病前のような「しっかり感」が出てこなかった。脚のつながりは薄く感じ、支えるだけの力もなく、また調節も難しかった。ある日、理学療法士さんから「腹筋に力を入れて歩く」ことを教わった。しかし、慣れない歩き方は僕をすぐに疲れさせ、歩きやすさは感じなかった。そもそも、もともとこんな歩き方をしていたか少し疑問だった。

また、装具を試したこともある。あまり覚えていないが、爪先の引きずりと体重をかけた時、膝がぐにゃりと曲がった後に急激に伸びきること(extension thrust)を防ぐためだった気がする。担当理学療法士さんから説明を受けた後に、下腿部後面から足先を固定するタイプの装具(シューホーンブレース)を試してみた。足首の動きを下腿長軸に対して直角に固定したこの装具は、歩きやすくなるどころか、よりカクカクした歩き方になったことを覚えている。正直、歩きやすいとは思わなかった。何より当時の僕にとって装具をつけることは、障がい者のレッテルを貼られるようでとても嫌だった。ちょうどその頃、杖の使用も勧められたけど、同じ理由から断固拒否した。点滴スタンドを利用して歩くことはしていたのに、自分なりのこだわりがあったのだろう。

患者には、患者にしかわかり得ないこだわりがあると思う。ともすればそれは、第三者からは理解しがたいものかもしれない。しかしながら、決して軽視することがあってはならないアイデンティティである場合も多い。

ようやくわかった原因

入院してから1カ月が経った。この時点でも、僕の脳梗塞の原因はわからないまま。CT、MRI、PET、MRA……。さまざまな検査をしたが、脳梗塞の責任血管はわからなかった。12月上旬、病院に最新の機械が導入された。その機械は、脳の血管を3Dで映すことができるという機能があり、今までみつかりにくかった血管の狭窄部位も描出できるという代物だった。なんでもこの機械だけで数千万円するらしい。

検査を行って結果を待つ僕のもとに、「そろそろ寝ようかな」というタイミングで、N先生が現れた。いつもと変わらない、落ち着いた表情。「ちょっといい?」といわれ、通された白い部屋。眼前には椅子が2脚並んでおり、机の前の壁には照明に照らされた脳画像の写真があった。約1カ月半、わからなかった原因。僕の頭の血管でどこが詰まったのかが、ようやくわかったらしい。

僕の頭の中では、椎骨動脈という首の血管の内壁が剝がれ脳底動脈を半分狭窄し、その分枝である視床穿通動脈(細い血管)が詰まっていた。

医療職の人はおわかりだと思うけれど、けっこう深刻な場所で、のちに理学療法士の専門学校で学んだ際、神経内科学の授業で脳底動脈梗塞の死亡率をみた時に心がざわついたことを覚えている。生命維持を司る脳幹部の血管が細くなり、身体の全感覚の中継点である視床を栄養する血管が詰まった形だ。

これだけだったら、「今までわからなかった原因がわかって、よかったよかった」という話だが、続きがあった。脳幹部の血管が入院時よりも細くなっているらしい。その原因はわからない。大学病院だったら研究対象になるような状態で、N先生もなぜだかわからず、7人の権威ある医師に意見を求めてくれているらしい。N先生はおそらく無意識だったのだろうけど、溜息交じりの「はー」という言葉が僕をいっそう不安にさせた。僕も顔では笑っていたが、心は慌てていた。

このまま病状が進行すれば開頭手術が必要らしい。脳の深部の血管のため、後遺症は今より悪化する可能性が高く、最悪命も落とすかもしれないとのことだった。とりあえず、2週間。定期的に画像を撮り、進行具合をみていくことになった。

眠れぬ夜

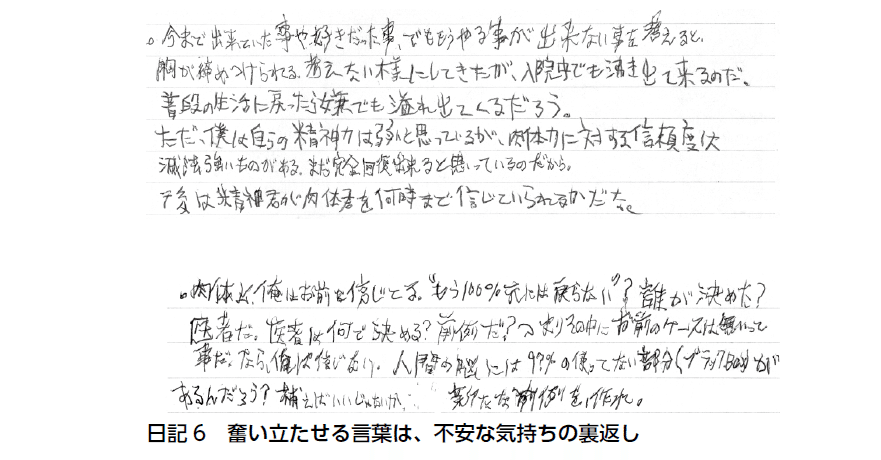

僕には他人に自慢できることがひとつだけある。それは睡眠だ。どこでだって寝られるし、いつだって眠れる。酔っぱらって、他人の家の玄関先で目が覚めたことも一度や二度ではない(絶対に真似しないでください)。睡眠と僕とは親友……いや、心友といっていい。そんな心友が、ある日、そっぽを向いた。N先生から病状説明があった日の夜、人生で初めて眠れない夜を過ごした。日記4は、その時のものだ。

これを読むと、かなり余裕がないことがわかる。最後の一文から、死をも覚悟していたことがみてとれる。呼吸は浅く、心臓の鼓動をハッキリと感じることができた。僕は今まで、純粋に「なんで脳梗塞になったんだろう」と思うことはあっても(病因ではなく、運命論的な理由)、なぜだか恨みごとのようには思ったことがなかった。だけど、この時は思っていた。ぐにゃぐにゃな頭の中を「なんで俺が」という言葉が、渦巻いていた。

葛藤と身体

翌日のリハは最悪だった。理由は、眠れなかったことだけではなかった。

「どうせ死ぬとしたら、このリハ自体ムダなんじゃないか?」

そんな思いがあった。気持ちが乗らないと、身体もとても重く感じる。嫌なことがあった時は、身体が重くなるように。

僕は心が強くない。この時は、特に弱っていた。そんな時、理学療法〔日記にはST(言語聴覚療法)と書いてあったけど、おそらくPT(理学療法)〕のリハ時間に、肋木が目についた。以前できなかった懸垂。なぜだかもう1回やってみようと思った。右手もしっかり握り、渾身の力を込める。腕を曲げる動作が負荷がない時とまるで違う。肩もすくむし、力の分配なんてわからない。効果音で表現すると「ギギギ」。それでも、以前はまったく行えなかった懸垂動作が、なんとか1回できた。このことは僕にとって大きかった。身体はどんな状況でも回復に努めてくれている。心は弱く、さまよっているけれど、この身体を信じてついていこう。そう思った出来事だった。

その日の夜、昨日寝られなかったことを打ち明けていたせいか、看護師のFさんが業務の合間を縫って、雑談しに来てくれた。忙しいのではと恐縮する僕に、「いつも忙しいわけじゃないよ~」と笑ってくれた。Fさんは僕より四つくらい年上で、サッパリしているけど、話しやすい雰囲気の人だった。僕は、初めて家族以外の人に、今までたまっていた想いを打ち明けることができた。ボクシングを再開できるかの不安、死への不安、身体の回復への不安……。いろいろなことを話させてもらった。Fさんは話を正面から受け止めてくれ、時折冗談を交えながら、ただ聴いてくれた。あまりにも「普通」なその態度が、僕にはうれしかった。

親友と他人

翌日、高校時代の親友が初めて見舞いに来てくれた。今までは距離が近過ぎるせいか、せめて一人で歩けるようになるまでは会いたくなかったので、親に頼んで面会は断ってもらっていた。卒業してからも、度々飲みに行っていた親友。彼を含む男4人で集まる飲み会を自分たちで「秘密結社」と呼んでいた。考えてみれば子どもっぽい。

そんな彼が見舞いに訪れ、僕の部屋のカーテンを開けた。来ることを知らされていなかった僕は、驚きの表情。と同時に、坊主にヒゲ、作務衣姿で振り返った僕をみた彼は僕以上に驚きと焦りの表情。『なんだその顔は(笑)』と思い、すかさず突っ込もうと思ったけど、失語症の影響か言葉が反射的に出なかった。

次の瞬間、10年近い付き合いの友人から、「あっすみません! 間違えました!」との言葉。それと同時に、すごい勢いで閉められるカーテン。いやいやいや、僕はここにいるよ。足を引きずりながら追いかけると、今会ったばかりの僕に、携帯メールを打っている友人がいた。

「部屋の名前、表示違うじゃん。坊主のおっさんいたんだけど(笑)」

……おっさんが、僕です。髪型の大切さを知った日だった。彼が来てくれたことで、どんよりと重く曇っていた心が、少し軽くなった(日記5)。

検査結果

2週間が過ぎた。家族・友人・医療者。たくさんの人々の温かいやさしさのおかげで、壊れそうな心をつなぎとめることができた。いよいよ運命の結果発表。夕方に病室を訪れた医師は、N先生ではなく男性の脳神経外科医だった。N先生は、体調を崩してお休みらしい。大丈夫だろうか。2週間前に宣告を受けたあの部屋へ案内される。もっとドキドキするかと思ったけど、意外と平気だった。画像をあらためて見返しながら、医師から一言。

「……よし、大丈夫!」

細くなっていた血管がさらに狭窄することはなく、開頭手術もしなくてよいそうだ! よかった。本当によかった。とても長い2週間だった。ひとまずは安心。

肉体のほうは精一杯頑張ってくれている。これからは、僕の心も肉体を信じて頑張ろう。信じ続けるのはとても難しいことだけど、この世で一番信頼できるのは自分自身で、その自分をもし信じられないとすれば、僕はこの世で誰ひとり信じられないことになる。それはとても悲しいことで、切なすぎる。だからこれからは、ジタバタせずに己を信じ抜く。絶対!

……その時の決意とは裏腹に、いまだにジタバタしっぱなしの僕がいます。

退院日と、知らされぬ今後

原因がわかったこともあり、退院日が1月13日に決定した。入院してから2カ月ちょっと。正直、自分としてはまだまだまだまだ元通りにはなっていないと感じていた。歩く時に右腕は自然に振れず、足はまだ少し分回しで歩いていた。右足に体重がかかると、膝のクッションが使えず、カックンカックンしていた。歩くのでさえそんな感じだから、走ることはできなかった(2、3歩程度)。その場でのジャンプも自分ではかなり頑張って跳んでいるつもりだが、床から10㎝程度浮くだけで、踏み切る時や着地の時に、右足に力が入っている感じはしなかった。こんな状態で家に帰って、元通りの生活が送れるのだろうか?

入院時と比べ、明らかに遅くなっている回復速度も僕の焦りを助長させた。だから、退院して毎日専門的なリハが受けられなくなることに大きな不安を感じていた。担当の作業療法士さんに聞いたところ、「家事をやるだけでも、十分リハになる」といわれた。聞きたいのは、そういうことじゃないんだけどな。外来のリハもないとのことだった。そして、退院日は決定された。そこに、患者の心情を挟む猶予なんてない。

医療職となった今では病院側の事情もわかるけれど、当時の僕はそんな知識は皆無。退院した先にどんな生活が待っているのか、今後のリハはどうしていくのか。先の見通しはまったくなく、退院日が決まってうれしい気持ちと今後の不安な気持ちが入り交じっていた。当時の日記を見返しても、やたらと自らを奮い立たせるような内容が多い(日記6)。

病院側からすれば当たり前なことでも、患者からしたら違和感を覚えることは多い。たとえば、入院中に検査のためにリハが休みになることがよくあった。当たり前のように伝えられ、当たり前のように休みになる。でも、患者からしたら、それは決して当たり前ではない。病院側からしたら、たくさんあるうちのひとつの出来事なのだろう。しかし、患者からしたら限られた入院期間のうちの貴重な1回なのだ。何度も続くと、「スケジュール合わせといてよ」とも思ってしまう。医療職の当たり前は、患者にとっての当たり前ではないのだ。退院も、病院側からすれば、数ある患者の中の一人を送り出す手続きのひとつに過ぎなくても、患者からすれば、大きなライフイベントのひとつだ。

あなたも、もし転勤が決まった時、転勤先の情報が何もなかったら不安になるでしょう? 転勤期間も業務内容もわからなかったら、不安になるでしょう?

その不安を解消するには、ある程度のことを事前に伝えておく必要があると思う。ひとくくりに脳卒中患者といっても千差万別なのはわかっている。一般的な話でいいから、僕のような人がどのような生活を送っているのか。話を聞かせてほしかったと思う。当事者の話が聞ければベストだとは思うけれど、それが難しいのなら、せめてケースワーカーやセラピストの経験の中から、情報を教えてほしかったと思う。そうすることで、少なからず不安は解消されたはずだから。

退院前の、階段デート

退院間際になり、自分がどこまで回復しているのか客観的な数値と自信がほしかった。病棟内は自立となっていた僕は、今の自分の能力を査定するものは何があるだろうと、頭を悩ませた。すると、ひとつの名案が頭に浮かんだ。

階段だ。

リハ室にあった4~5段の擬似階段はよく使っていたけど、実際の階段は右膝がカックンカックンしながらも半階分できた後は行っておらず、今どうなっているかがわからなかった。そこで僕は、年の近い看護師のCさんに、退院前に病院の階段を上り下りさせてくれるよう頼み込んだ。Cさんは「内緒だよ」といいながら、業務の合間を縫って階段まで付き添ってくれた。

夜の階段は、電灯は点いているけど薄暗く、7階から見下ろす螺旋状のその景色は、まったく別物にみえた。高い。奥行きがある。「じゃ、行こっか」Cさんの声に背中を押され、一歩目を踏み出した。手すりにつかまる左腕に力が入り、じんわりと右足を下ろして体重をかける。体重をかける位置を間違えると、右足首がガクガクとけいれんした。左足を下ろす時は、身体が回らないように左手の力はよりいっそう強くなった。何段か下りると、力の入れ具合など、なんとなくコツがつかめてきた。どうにか7階から6階までたどりつき、僕の心には適度な疲労感とともに改善を実感できた喜びが湧き上がっていた。そんな僕をみて、Cさんは笑顔でこういった。

「よくできたね~。すごい! あと6階、頑張ろっか♪」

……へ?

僕的には、ささやかな満足感があったんですけど……。冗談かと思い、弱腰な気持ちを悟られないようにCさんの顔をみる。満面の笑みで、それが当たり前のような顔をしている白衣の天使がそこにいた。本気ですか……。僕すでに右足震えそうですけど……。7階分の階段下りを信じて疑わない天使にそんなこといえるはずもなく、右足を震わせながらなんとか1階までたどりついた。もはや、さっきみつけたコツもどこかへ消え、気力と根性で乗り切った。僕の心にはけっこうな疲労感とともに、十分すぎるほどの満足感が湧き上がっていた。と同時に、帰りはエレベーターを使えるからという安堵感もあった。そんな僕をみて、Cさんは満面の笑顔でこういった。

「すごい! いけたね! 帰りも、頑張ろっか♪」

……はい? 正気ですか? 僕けっこうプルプルしてますけど……。口に出せるはずもなく、数分後にがむしゃらに復路を上る僕がいた。

迎えた退院日

退院前夜、病院生活最後の夕食を食べている途中で深く大きく息を吸ってから、溜息をついた。その吐き出した息とともに、何か心に散らばっていた塊が出ていったような気がした。固体だか、液体だか、気体だかわからない。それは、きっと「胸のつかえ」だったのだろう。無意識の中で死への恐怖や、機能回復への不安が詰まっていたのだろう。

その日は、今までで一番ぐっすり眠れた夜だった。目が覚めると、時計は朝6時を回っていた。いよいよ退院の日だ。うれしいような、さびしいような、不安なような、面倒くさいような……。複雑な感情が入り交じっていた。

これからの生活のほうが本番だし、大変なこともたくさんあるだろう。でも大丈夫だ。この入院生活を乗り切ったのだ。病気にも負けなかったんだ。きっと、大丈夫だ。病棟でお世話になったスタッフの人たちと写真を撮り、挨拶を済ませた。皆さん忙しいなか、笑顔で応対してくれた。

迎えが来て、7階の病棟から1階へエレベーターで降りると、病院の出入り口がある。いつもはこの中で生活をしていた。いつの日か、それが当たり前になっていた。2カ月間という期間はとても短かったけれど、僕と世界を分けるのには十分の期間だった。分断していたみえない壁を、これから打ち破っていかなければ。短く強く息を吐き出し、外へと一歩を踏み出した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後に

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

いかがでしたでしょうか?

このように、患者さんは様々な想いを抱えて、入院生活を送られています。

もちろん、これが全ての方に共通するとは思っていません。

私の経験や想いは、私だけのものです。

それでも、0より1の方がよくないですか?

現在、私は理学療法士のレジェンド、冨田昌夫先生と患者さんの体感を臨床に活かす最適解を探る書籍を創るプロジェクトを行っております。

少しでもご興味のお有りな方は、以下のリンクより無料のLINE@に登録をお願いいたします!

▶冨田昌夫と小林純也で創る本(仮)

「楽しい!」をみんなへ。この理念のもとに、全ての脳卒中経験者の可能性を世の中に伝えている、脳卒中フェスティバル。サポートいただいたお金は、全額脳フェスの活動資金にさせていただきます。ご支援をよろしくお願いいたします!