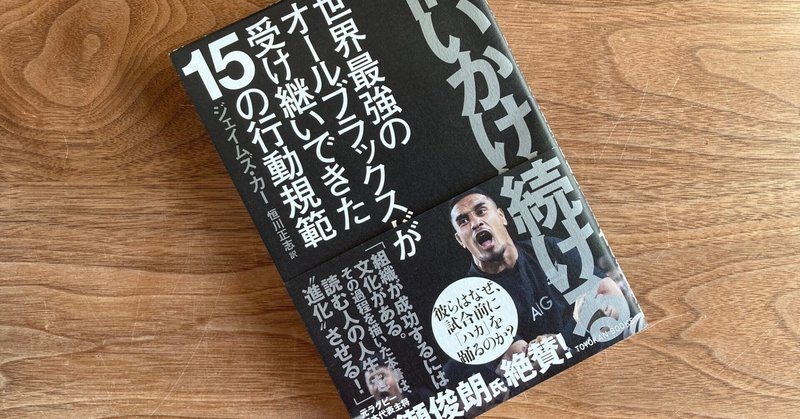

読書感想「問いかけ続ける~世界最強のオールブラックスが受け継いできた15の行動規範~」

はじめに

以前、こちらで読書感想を記載させていただいた書籍「未来を共創する経営チームをつくる」の中に『パーパスを共有する』という項目がある。そこでは”組織のパーパス”を”自分のパーパス”に接続させ、個々人が”主体化”することの重要性を説いている。チームメンバーが主体化することで、圧倒的な結果を残せると。

その例として、歴代勝率87%という圧倒的な強さを誇るチームであるオールブラックを挙げており、そこで本書の抜粋が紹介されている。

オールブラックスの一員になることは文化遺産の担い手になることである。その役割は”ジャージをより良い場所に置く”ことである。これによってもたらされる謙虚さ、期待、責任は勝負のレベルを引き上げる。その結果、チームは世界最強になる。

言葉を与えられるだけではない。選手は同時に問わる。

オールブラックスの一員であることに意味は何か。ニュージーランド人であることは何を意味するのか。

オールブラックスの一員であることにどれだけの意味があり、その意識の伝道、継承がどのように行われているのか、興味を持って手に取った。

本書の紹介

本書は2017年に発売されている。2015年イングランドで開催されたラグビーワールドカップにて日本代表の快進撃があり、2019年には日本でラグビーワールドカップが開催されるという、まさに日本でラグビーが盛り上がりを見せているタイミングの発売である。

著者はビジネスコンサルタントでライターでもあるジェイムズ・カー。オールブラックスが起死回生に取り組む2010年にチームに密着取材し、翌11年、自国開催のW杯で悲願の優勝を遂げるのを見届ける。その後、核となる人々にインタビューを行い、ビジネスコンサルタントとしての知見と重ね合わせ、低迷する組織が最強のチームに生まれ変わる鍵を、ラグビーのポジション数15になぞらえて、15章にまとめたのがこの本だ。

表紙の裏、「そで」の部分に記載されているこの文言が、本書が伝えるエッセンスだと私は感じた。

「強いチーム」と「ずっと強いチーム」の差は、自問する行動規範の有無である。

オールブラックスが世界最強のラグビーチームであり続けられるのは、歴史、文化に基づき形成された行動規範があり、それを自問し続けることが強さに繋がるというのだ。これは、スポーツに限らず、ビジネスにおいても、個人の生き方においても、通じること考え方だと私は思う。自問することが強さにつながると。

「組織力」のような視点に興味のある方は、手に取ってもよい本だと感じた。ただ、インタビューや試合の振り返り、他のスポーツの例が挙がったりと話が飛ぶ印象があるのと、翻訳本であることからか表現のイメージがつかみづらい部分もあり、私は少し読み進めづらさを感じた。その点は、個人の感想として触れさせていただく。

続いて、本書で挙げている15の項目の中で、印象的だったものを3つ挙げたい。

第1章 品性

ロッカールームの掃除

決しておごることなく、小さなことを大事にしよう

チームが勝利し、国中がリプレーを見て盛り上がっている頃、オールブラックスのメンバーはロッカールームの掃除をしているそうだ。自分たちの面倒は自分たちで見る。これは個人の規律の例だという。才能のある選手を集めても、個人の規律が備わっていなければ、うまくいかない。品性は才能に勝る、と。

品性を備えることは、謙虚さを持つことでもある。謙虚さ(すべてに答えられるわけではないと考える態度)が、思い込みを断ち切ることにつながり、どうしたらもっとうまくできるかという簡潔な問いを自分に問うことができ、明快な結果に到達ができる。

つまり、品性があればこそ、自問することができ個人も組織も強くなれるということだと私は受け取った。やはり、成長するには謙虚さが必要だと。

第13章 儀式

儀式化による実現

文化の創出

オールブラックスが試合前に行う「ハカ」。私は不勉強でその内容まで理解していなかったが、「ハカ」はマオリの踊りの総称で、その時々の懸念や問題、挑戦、抗議、実際にあった出来事などを反映して作られるものだそうだ。

2005年オールブラックス独自の「ハカ」として『カパ・オ・パンゴ』が披露された。当時のオールブラックスはチーム力が低下し、解体の危機にあったという。また、ニュージーランドの社会も変化。人種もマオリ族、ヨーロッパ人、トンガ人、サモア人、フィジー人と多様化。その変化はオールブラックスも同様であった。

そういった状況下、チーム関係者が会話を重ね、オールブラックスの過去と現在の文化の理解を深め、生まれたのが、オールブラックスのためのオリジナルのハカ『カパ・オ・パンゴ』。これにより、マオリ族とのつながりを取り戻すという目的を果たすとともに、異なる文化を持つ国々の出身者がひとつになったという。

その時の関係者の言葉も印象的だ。

文化は生物と同じで、つねに成長し、変化する。アイデンティティと目標に意味を持たせるにはつねに手を加え、解釈しなおす必要がある。この文化的環境は絶えず変化していく。固定的なものではない。

文化の継承も過去を守るだけではない。会話を重ね、常に変化していくのだ。オールブラックスの「ハカ」という伝統的な印象のある儀式ですら、変化しているという事実に、改めて学びを得た。

なお、「ハカ」はオールブラックスの儀式のすべてではなく、数多くある儀式のひとつにしかすぎないそうだ。儀式を利用することにより、遺産に新たものを付け加え、期待に応え、信念体系を具体的な形で示すことができるという。儀式化する、儀式を取りいれることが、組織力向上に繋がるひとつの事例ともいえる。

第14章 ファカパパ

よき先祖になれ

決して見ることない木を植えろ

ファカパパとは系図のことで、あらゆる生物の系譜をさかのぼるときの自分の位置を示す。暗示しているのは、原始から今この瞬間、未来に至るまで、延々と積み重なってきた、現在、過去、未来のすべての相互関係である。これはマオリ族の基本的な教えであり、オールブラックスの精神の本質であるという。

チームの格言に”ジャージは君のものではない。一時的に身につけているだけだ”という言葉があるという。オールブラックスの一員になるということは、遺産を受け継ぎ、そこの遺産を付け加えるのが仕事だと。個人の所有物でもなければ、個人の目的を果たすためのものではあってはならないのだ。

章の冒頭にある文章は古いギリシャのことわざだという。「老人がその木陰にすわることはないと知りながら木を植えるとき、社会は大きく発展する」。第1章の「品性」の項目にも通じるものがある。品性を持つ人々が少しずつ思いやりのある”改善”を進めることにより、よりよい世界に向かって突き進む。

オールブラックスの目的は”試合に勝つ”という単純なものではなく、自分たちの歴史を繋ぐこと。しかもただ繋ぐのではなく、後世により良いものとして繋ぐことだと感じた。その目的の高さ、そして利己的ではない目的が、チームの圧倒的な強さに繋がっているのではないだろうか。この目的意識の持ち方は、どの組織においても、組織力向上の鍵になるのではないだろうか。

おわりに

オールブラックスはメンバーに品性を求め、変化を続け、儀式を通じて一体化し、個の意識ではなく伝承の意識を持つことで強さを保ち続けていると感じた。これは私たち身の回りの組織においても活用できる視点ではないだろうか。

また、なにより、オールブラックスというチームが背負う歴史、そこに携わってきた人たちの思い、低迷期に抱えた苦悩、そこで起こした変化、そういった背景を知ることが、単純に面白かった。こういった背景を理解したうえで、オールブラックスの試合を、「ハカ」を見てみたい、そう感じた。

最後に、この本を知るきっかけになった記事のリンクも張らせていただく。興味のある人はこちらもどうぞ。

最後まで読んでくださりありがとうございます。私のとりとめのない文章ですが、共感してくれたら嬉しいです。せっかくなので楽しいnoteにしたいので、ご意見をコメントでいただいたり、「スキ」や「サポート」をいただけたら、励みになります。これからもよろしくお願いします。