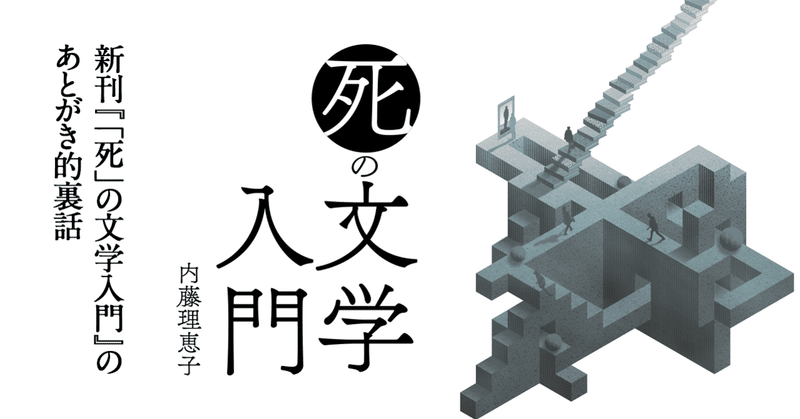

新刊『「死」の文学入門』のあとがき的裏話

内藤理恵子(哲学者、宗教学者)

2020年11月27日に新刊『正しい答えのない世界を生きるための「死」の文学入門』が発売されました(電子書籍版も同時発売)。

同書は2019年10月から2020年7月にかけて当note上に連載していた<死の文学入門〜『「死」の哲学入門』スピンアウト>に大幅加筆し、書き下ろしのコラムを新たに加えたものです。

WEB連載中に起こったコロナ禍について

WEB連載中の1月27日だったと思います。非常勤で勤務している大学から帰る途中の地下街で、何かのウイルスがパンデミックを起こしたというニュースを知りました。オープンしたばかりのスターバックス(名古屋市伏見地下街店)は、とても混んでいて、地下鉄の車内も普段と変わりはありませんでした。

それからの数週間は、横浜港沖に停泊していた大型クルーズ船ダイヤモンドプリンセス号での感染状況に注目してはいたものの、それは船内だけの話でどこか現実味のないまま、WEB連載は第6回を迎えました。

「三密」の回避、「新しい生活様式」などと言われるものが私たちの日常にも及び、このコロナ禍に関する話題をWEB連載にどう反映するか迷いました。今回のような事態においては、まず医療に携わる方々の声を優先すべきであり、逼迫した現実をフィクションと絡めて書くことに二の足を踏んでいたのです。

しばらくして、ようやくコロナ禍について書いてみようと思ったきっかけがありました。

外出自粛を続けていると、空間の認識がおかしくなってきて、近隣の町でも感染者が出る頃には、自分の部屋が小さくなってきたような感覚に陥ったのです。気晴らしに始めたバーチャルリアリティのゲーム世界の現実感は増していき、息の詰まるような部屋と開放的な仮想現実空間を往来するたびに、空間の感覚が変わっていくように思われました。空間というものは人間の直観である、というカントの哲学を思い出したりもしましたが、それよりも、この奇妙な感覚に既視感を覚えたのです。そこで、ようやくコロナ禍について、書くヒントを見つけたように思いました。

それはボリス・ヴィアンの『うたかたの日々』を思い出した、ということです(連載第7回)。この作品の、どこか新型コロナウイルス感染症を思わせるヒロインの病状。経済的、文化的豊かさを失い転落していく主人公。彼らが何かを失うたびに彼らの住む家は狭くなり、みすぼらしくなっていきます。空間が主人公の心と同調して歪んでいくストーリー。

コロナ禍を経験する以前は、ヴィアンが何を伝えようとしているのか理解できず、奇妙な演出のシュルレアリスム小説くらいにしか考えていなかったのですが、こうして実際に世界の状況が変わってくと、痛いほど作品に共感できるようになりました。

ヴィアンは「空間を描写する」ことで人間の心の内を描いていたのです。それは、つかみどころのない心というものを、理論によるよりも、うまく捉えているように思いました。

『うたかたの日々』を思い出してからは、WEB連載は回を重ねるにつれて、「死と病の不安と芸術との関係」というテーマに収斂していきました。それは執筆当初に想定していたものとはかけ離れたものとなり、徐々にわかってきたのは、死と病の不安と、それを克服しようとして生まれる芸術こそが人間の存在証明ではないかということでした。

普段、私たちは仕事や娯楽で「死の不安」を忘れています。しかし、このパンデミックでそれが露わになったともいえます。それを考えるのが本書『「死」の文学入門』のテーマなのです。前著『「死」の哲学入門』では描ききれなかった、「些細だけれども重要なこと」を人間の生死を描く文学から探ろうということです。

文学との出合い

人にはそれぞれ、文学との出合いの時期と場所があると思います。それは学生時代の図書館であったり、社会人になってから職場の先輩に教わったり、実家の親の蔵書の中の一冊をたまたま手に取ったというケースもあるでしょう。本書もそうした“架け橋”のひとつになれば幸いです。

ここで、著者の「文学との出合い」をご紹介します。

私は、1階は親が経営する喫茶店、2階は住居という環境で育ちました(愛知県郊外)。インターネットもない1980年代ですから、どこの喫茶店も新聞や週刊誌が置かれていました。週に一度、書店の店主の奥さんが店に雑誌を配達に来てくれるのが秘かな楽しみで、その女性の、指先に穴の開いた手袋をいまでも覚えています。

彼女は、大衆向け雑誌を数種類、グルメ漫画2種(『美味しんぼ』と『ザ・シェフ』)に加え、私が希望する子供向け児童書も配達してくれました。現在も手元に残っているのは次のようなものです。

夏目漱石『少年少女日本文学館 第二巻 坊っちゃん』講談社、昭和62年版。

ドイル『少年少女世界文学館8 シャーロック=ホームズの冒険』講談社、昭和62年版。

ウェブスター『少年少女世界文学館12 あしながおじさん』講談社、昭和61年版。

モンゴメリー『少年少女世界文学館14 赤毛のアン』講談社、昭和62年版。

両親が忙しく働く様子を見ながら、私は店の片隅で繰り返しこれらの本を読みました。すると、お客さんや従業員などが「小学生なのに難しい本を読んでいるね」と褒めてくれます。途中から、読みたいから読んでいるのか、褒められたいから読んでいるのかわからなくなったりもしました。

そのうちに、好きな本の傾向も明確になり、いっぱしの“小学生シャーロッキアン”になっていました。

いま振り返って考えると、児童向けの文学全集にシャーロック・ホームズのシリーズを入れることは、賛成はできかねます。ホームズは薬物中毒ですし、靴についた土を観察して相手の嘘を見破ろうとするような疑り深い性格でもあります。どう考えても、子どものロールモデルとしてふさわしい人物ではありません。

しかし、私はホームズ・シリーズを通じて「ここではない世界」があることと、人間の心の複雑さを知りました。さらに、現実に起こる目の前の問題に一歩一歩立ち向かう勇気のようなものをホームズ&ワトソンのコンビから教えられたように思います。

以上が、私の小説との付き合いのはじまりとなったエピソードですが、ここからは成人してからの文学遍歴、といっても村上春樹の小説との出合いと別れ、そして再会までの「いきさつ」に絞ってご紹介したいと思います。

村上文学との別離と再会

名古屋市内の大学に進学した私は、書店でアルバイトを始めました。アルバイト店員は本を割引で買えるといううれしい特典があって、当時すでに確固とした地位を築いていた村上春樹の作品を自ずと集めるようになりました。村上作品の主人公は、私がまったく知らない世界を教えてくれました。東京で“文化的雪かき仕事”をして、おしゃれなバーに出入りし、ジャズやクラシックを聴き、そしてワクワクするような冒険をする——というのが村上作品の定番です。

現実のバイト先の書店では文芸作品はあまり売れず、レジャー誌とファッション・ブランドを紹介したムックが売れに売れていきました。そんな中でも、新刊が出るたびにベストセラーとなるのが村上作品でした。

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の主人公が異世界と現実の世界を往来するように、私は日常生活と村上文学の世界を往来するようになりました。自分が暮らしている世界よりも、村上ワールドのほうがしっくりくるように思っていたのですが、その間にはどうも分厚い壁があるような気がしたことも事実です。それは名古屋と東京の物理的な距離なのか、自分と村上春樹という作家の圧倒的文化資本の差なのか……。作品の感想をシェアする友達もいないので、部屋に村上作品専用棚を作り、それを異世界への扉のように感じていました。その棚はイマジナリーフレンドを降臨させる祭壇や、異世界へ通じるワームホールのようにも思えたのでした。

しかし、そのようなほとんど崇拝に近い私と村上の蜜月時代は、意外な理由で一旦終わります。

原因は明確で、村上が吉本由美、都築響一と鼎談したものをまとめたエッセイ『東京するめクラブ 地球のはぐれ方』(2008年)を読んだことでした。この本の中で村上は次のような発言をしています。

「たとえば東京圏とか関西とかで食事をすると、そこにひとつの物語みたいなのができるわけじゃない。儀式性というかさ。今日はどういう人とどういうレストランに行って、あるいはどういう鮨屋に行って、どういうものをどういう順番で食べてと、物語の流れがあるんだ。物語を立ち上げていくというか。ところが名古屋には、他の都市に比べて、そういうものがあまりないような気がする。」

村上春樹・吉本由美・都築響一『東京するめクラブ 地球のはぐれ方』文春文庫、2008年。

「いい例が、味噌煮込みうどんでさ。普通、東京だと、ちっと酒飲んで、ツマミ取って、シンプルな麺を食べて、というのがあるじゃない。名古屋の場合はもう最初っからまっすぐ味噌煮込み親子えび天うどんなんだよね。」(同)

「そういう面で、この町には、物語を作っていく段階になんか欠落があるような気がしてならないんだよね。」(同)

「書きにくいというか、だんだんもうカフカの世界になってくる(笑)」(同)

ここではカフカの世界と名古屋を並べていますが、別章ではコナン・ドイルのSF小説『失われた世界』を、名古屋をたとえるためにわざわざ挙げていたのです。それはすなわち、私を含めた名古屋の人々を、失われた「猿人」やら「恐竜」などにたとえているわけで、いくらなんでも酷すぎると読む手が震えたのを覚えています。ドイルやカフカの作品をそのようなたとえに使うことも信じられない思いがしました。

おまけに、名古屋名物の喫茶店のモーニングサービスをそれとなく揶揄した話題までありました。私の実家が喫茶店をなりわいとしていたこともあって、すっかりコケにされた気がしたのです。いま冷静にこの鼎談本を読み返してみると、名古屋には名古屋のスタンダードがあり、それはそれで面白いというフォローが入っているのですが、当時は途中まで読んだ時点で、頭にカッと血が上ってしまいました。

この本が出版された当時、名古屋市内の大学院生だった自分の存在を完全に否定されたように思い、当時の私は怒りのあまり、それまで“特別な棚”まで作って大切にしていた村上作品の9割以上をブックオフに売ってしまいました。

このショックは相当に大きく、立ち直るのに長い時間がかかりました。

2009年に村上が世界的な文学賞のエルサレム賞を受賞した時のスピーチでは、弱い人間の魂を卵に、政治や権力などのシステムを高い壁にたとえていました。その時も、「なにが卵と壁だ! なにが文学だ!」と鼻息を荒くしたことをハッキリ覚えています。

村上作品を再び読むことができるようになったのは、2013年に出た『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』以後のことです。作品紹介を兼ねた新聞記事で、それが名古屋を舞台にしていることを知り、恐る恐る読んでみると、名古屋について非常に丁寧なリサーチがなされていることに気づきました。名古屋という土地に生まれ、そこで育った者にしかわからない甘えと閉塞感に満ちている内容で、村上は茶化すことなく名古屋に生きる人の魂(卵)の目線で、システム(壁)に立ち向かう物語を描いてくれたのだと、心の中でそっと和解したのです。

そして、わだかまりが完全に消えたのは、2020年に出版された『村上T 僕の愛したTシャツたち』(マガジンハウス)を読んでからのことです。そこには、村上個人のTシャツコレクションが掲載されていて、その多くは海外で購入した洗練されたデザインとロゴのTシャツでしたが、それらの中になぜか、名古屋めしで有名な味噌カツ店「矢場とん」のキャラクターTシャツ(力士姿の豚のキャラクター)が掲載されていたのです。

おしゃれなバーやレコードショップを愛する村上が、名古屋に来て「矢場とん」で味噌カツを食べている姿を想像すると、なんだかうれしくなりました。村上は未知の世界である名古屋と出合い、困惑し、時には拒否反応を起こしながらも理解しようと努力し、名古屋を舞台とした作品を発表し、味噌カツのTシャツを着るに至った。そんな経緯を思い浮かべると、愉快な気持ちになるのでした。

思い返してみると、鼎談の旅エッセイを読んでからの5年間は、本当に憤慨していたように思います。怒りの根底には、「私はファンだった」という自負もありました。『「死」の文学入門』第3章では村上作品を取り上げていますが、このような経緯があったために、怒りのあまり手放してしまった過去の作品をもう一度購入し直す、という遠回りを経て執筆作業に入りました。

ともあれ、紆余曲折はあったものの、文学を通じてクラシックやジャズの世界を教えてくれたのは村上文学に他なりませんし、文学と音楽に深いつながりがあるということに気づかせてくれたのもそうでした。本書では、その“文学と音楽の関係”を、ベルクソンやアドルノなどの思想も交えながら書いてみました。

文学と音楽を繋ぐ蝶番

文学は音楽から生まれているのではないか。村上作品はもちろんのこと、今回、アメリカ文学などを通じて気づいた問いの先に、ある天才的人物が浮かび上がってきます。エルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマン(1776〜1822)です。

音楽好きの方であれば「アマデウス」でピンとくると思いますが、彼はモーツァルトを愛するあまり同じ呼称(アマデウス)を自らのミドルネームにしています。小説家であり、作曲家・音楽評論家であり、画家でもあり、判事でもあるという彼の肩書の多さには驚かされますが、そのどれもが職業として成立していました。ホフマンは、いまでいうところのマルチクリエイターのような人物だったのです。彼は、モーツァルトの音楽からインスパイアされた作品を小説として発表しました。

しかし、ホフマンの名前をご存知ない方のほうが多いかもしれません。では、彼の代表作『くるみ割り人形とねずみの王様』はいかがでしょう?

これはチャイコフスキーのバレエ音楽としてあまりにも有名ですが、その原作はホフマンなのです。他方で、アレクサンドル・デュマ(1802〜1870)による小説版がバレエのストーリーに反映されているという説もあり、ホフマンのオリジナルはそれに隠れて忘れられがちです。

わかりやすく両者(バレエ版とホフマンのオリジナル)を比較するとすれば、ラストシーンの違いが挙げられます。バレエは、演出によってバリエーションはありますが、おおよそは「夢オチ」(「ここまでのお話はみな夢でした」というオチになる)のファンタジー作品として綺麗にまとめられています。少女はおもちゃの夢を見るような時代を経て、これからはオトナになっていくのだろうと想像をさせるニュアンスもあります。ですから、この物語は、夢見がちな少女の成長物語として時代を超えて愛されてきました。

他方、ホフマンの原作では、主人公の少女は夢の世界に連れ去られ、「あちら側」の世界に行ったまま戻ってこないというラストを迎えます。もしかすると主人公の少女は、もうこの世にはいないのではないかという、背筋の凍るような解釈も可能です。バレエや絵本などを通じて一般的に広まっている「くるみ割り人形」と、サイコホラー色の強いホフマンの原作は別の物語だと考えたほうがよいでしょう。

ホフマンは、モーツァルトの音楽から、ロマン派的な世界(モーツァルトは音楽史上では古典派に分類されますが、後期の作品には初期ロマン派ともいうべき作品が見られます)を感受し、夢幻の世界に少女がさらわれてしまう“神隠し”のような物語を創造したのです。ホフマン本人は音楽家としてはあまり評価されてはいませんが(再評価の向きはあります)、天才モーツァルトの音楽を文学に翻案した作家だと考えてみると、彼は音楽と文学をつなぐ蝶番(ちょうつがい)のような、重要人物だということが見えてきます。

また、『くるみ割り人形とねずみの王様』は、童話と呼ぶには複雑怪奇な構造とメタファーに満ちており、そこにはドッペルゲンガー(分身)という、のちに多くの作家がチャレンジすることになる主題が含まれています。ホフマンは他の作品でも、ドッペルゲンガーを効果的に取り入れており、たとえば、短篇小説「G町のジェズイット教会」では理想の女性を絵画に描いた男の悲劇を、「廃屋」では女性の分身が鏡に映り込む怪異を描いていて、これらは絵画や鏡を通じて登場人物のドッペルゲンガーが出現したものです。

こうした短篇作品はあきらかに、ゴーゴリの『外套』やエドガー・アラン・ポーの「ウィリアム・ウィルソン」から現代のテレビドラマ《ツインピークス》に至るまで、ドッペルゲンガーをモチーフにした作品群の先駆けとなるものです。

ホフマンがなぜドッペルゲンガーを繰り返しテーマとしたのかは、判事と幻想小説家という二重生活を送っていたホフマンの人物像に行き当たるのではないでしょうか。実務家・法律家と小説家という存在の二元的な裂け目から生じる何か不気味なもの、あるいはそのギャップがもたらす心理的葛藤。それらが、のちの文学史に大きな影響を与えるような作品として結実したといえるでしょう。文学と音楽の蝶番であったホフマンは、現代文学への橋渡しでもあったのです。

ドッペルゲンガーについては、『「死」の文学入門』の第4章「ドッペルゲンガー(分身)をめぐる死の文学」をお読みください。

<ホフマン(ドイツの作曲家、作家、音楽評論家、画家、法律家・1776〜1822)>

イラスト:内藤理恵子

著者プロフィール

内藤理恵子

1979年愛知県生まれ。

南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。

南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了、博士(宗教思想)。

現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。

日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。