“夢オチ”死生観とマドレーヌの味―― 池田晶子、荘子、プルースト

「死」の文学入門~『「死」の哲学入門』スピンアウト編 第3回

内藤理恵子(哲学者、宗教学者)

『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』著者、内藤理恵子氏の寄稿によるスピンアウト企画「『死』の文学入門」。

第3回は池田晶子、マルセル・プルーストの死生観に迫ります。

第1回 K的な不安とSNS―夏目漱石『こころ』

第2回 芥川龍之介は厭世観を解消するために筋トレをすべきだった?

※関連記事『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』幻のあとがき

取扱注意!“夢オチ”死生観とは?

今回は『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』では、あえて触れなかった死生観について探ってみましょう。深追いすれば現実を生きている感覚を見失う危険性があり、かといって反証しようとすれば底なし沼にハマってしまいそうな「取扱注意」の死生観、いわば“夢オチ”死生観についてです。日本には、この「人生=夢」説を徹頭徹尾、貫いた文筆家がいました。「哲学読み物」というジャンルを日本で確立した文筆家、故・池田晶子氏です。池田氏は自身のロングセラー『14歳からの哲学入門』でこう述べています。

夢を考えるのには、得体の知れない面白さがあって、冒険者にはたまらない魅力のはずだ。もうひとつだけヒントをあげると、宇宙というもの自体が、自分が見ている夢だからなんだ……。

(池田晶子『14歳からの哲学入門』トランスビュー P203)

本稿の執筆を始めた頃、私は池田氏が主張する「人生=夢」説を簡単に覆すことができるとタカをくくっていました。しかし、意外にも困難を極めたのです。現実と夢の境界線に佇んでいるかのような池田氏の術中にまんまとハマってしまったのかもしれません。「私たちが生きているこの現実は夢ではない」という確証は理論上、どう転んでも得られないのです。

<池田晶子(1960~2007)>

イラスト:内藤理恵子(以下同)

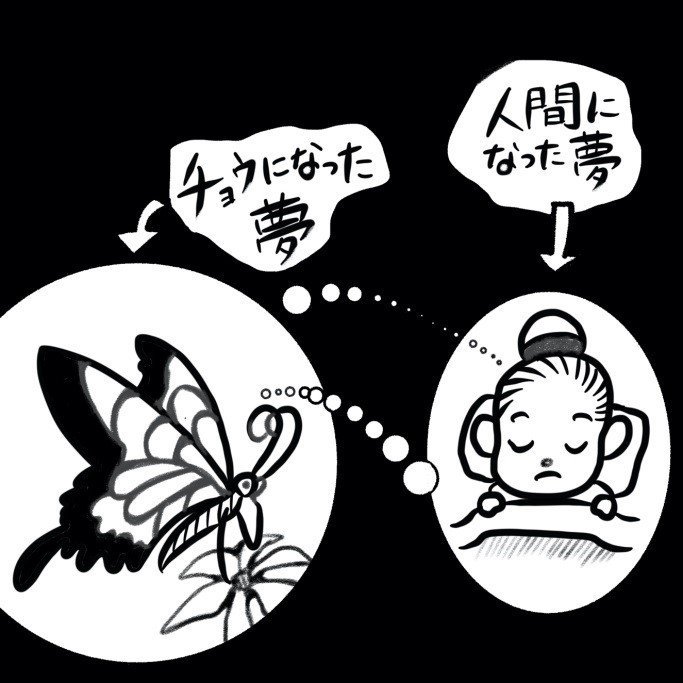

胡蝶の夢の世界モデル

この人生=夢オチの世界観を文学的に表現すると、荘子の「胡蝶(こちょう)の夢」に結びつくと思います。「胡蝶の夢」はゲーム『女神異聞録 ペルソナ』(アトラス、1996年)など、様々なサブカルチャーの題材にもなっています。

かつて荘周は、夢の中で胡蝶となった。ひらひらと舞う胡蝶であった。己の心にぴたりと適うのに満足しきって、荘周であることを忘れていた。ふっと目が覚めると、きょろきょろと見回す荘周である。荘周が夢見て胡蝶となったのか、それとも胡蝶が夢見て荘周となったのか、真実のほどは分からない。だからと言って、荘周と胡蝶は同じ物ではない、両者の間にはきっと違いがある。物化(ある物が他の物へと転生すること)とは、これを言うのである。

(『荘子 全現代語訳』池田知久訳 講談社・Kindle版)

「胡蝶の夢」の死生観は、人間もチョウも「V Rゴーグル」を掛けてゲームをしているようなもので、昆虫のチョウが「V Rゴーグルで人間になった」ゲームをプレイしており、人間が「V Rゴーグルでチョウになった」ゲームをプレイしている、それがオンラインでクロスしている、といったイメージを抱くとわかりやすいかもしれません。「胡蝶の夢」の死生観は、どちらが表でどちらが裏かわからないメビウスの輪のようなものだとも言えます。

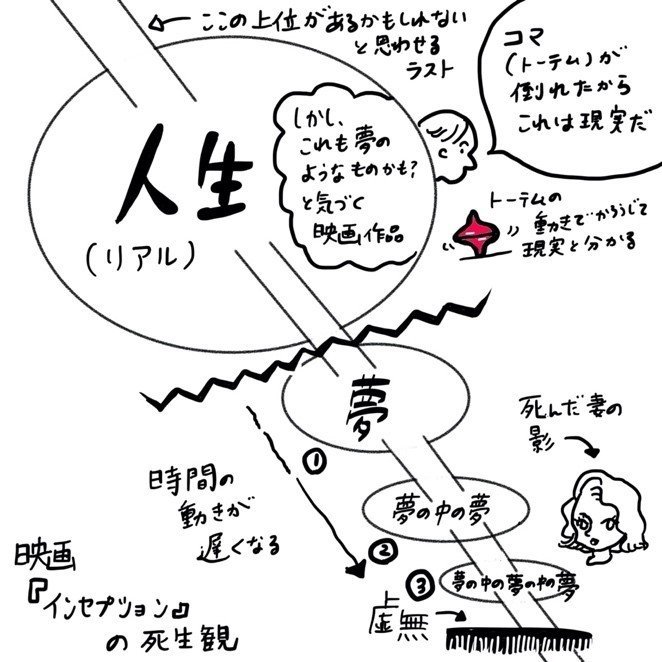

映画『インセプション』の死生観

今度は、角度を変えて映像作品で考えてみましょう。「胡蝶の夢」の死生観を階層構造に複雑化させたのがアメリカ映画『インセプション』(クリストファー・ノーラン監督、2010年)です。この作品は、6人の登場人物が特殊なマシンを介して「夢」を共有し、第一層、第二層、第三層、さらに深い層、と夢の重層構造を往来します。第一層は夢、第二層は夢の中で見る夢、さらに第三層は夢の中で見る夢の中で見る夢という構造になっていて、それらの間を行ったり来たりするのです。

最終的に鑑賞者は、この重層構造にすっかり慣れてしまい、私たちが生きる「リアル」にも、さらに上位階層の「夢」があるのかもしれない……というアイデアが自ずと頭をよぎる、という仕掛けになっています。主人公の妻モルはすでに亡くなっているのですが、主人公の夢の中に“残像”として存在していて、主人公はその影に向かって、「これは現実ではない」と諭します。しかし、そのセリフはモルが自死する直前まで呟いていた言葉なのです。ですから、主人公が夢の中だと思っているものが現実であるという可能性が捨て切れず、その逆もしかり、というわけなのです。つまり、「他者」とは自身の夢の中の影に過ぎないという可能性を、どの階層でも消すことができません。

この映画の中では唯一、トーテム(回るコマ)の動きのみが、現実を見極める象徴(イラスト参照)とされています。夢の中、夢の中の夢、という風にさかのぼり(あるいは「潜行」し)続けていると、目の前で起こっていることが果たして現実なのか、もしくは誰かの夢の中に取り込まれているのか、まるで区別がつかなくなってくるため、映画の登場人物は、トーテムの動きによって夢とリアルを区別するということになっています。トーテムがくるくると回り続ければ夢の中にいる、途中でコマがバランスを崩すのであれば現実世界にいるという具合です。

「トーテム」とは、文化人類学の用語でもあり、ある集団に特殊な関係を持つ植物・動物・自然現象のことを指しました。それは宗教的な儀礼にも関連します。

『インセプション』における「トーテム」とは、目の前を現実だと信じるためのきっかけとなる宗教的イコンのようなものです。私たちが目の前にしているものを、まさにこれが現実だと思い込むことも、ある種の宗教のようなものかもしれない、と気づかされます。

物理法則さえも確証できるものではない?

小さなコマが倒れるというような物理現象が、現実を現実と保障できるものなのかという問題を現代の哲学で考えてみると、それは必ずしもそうではありません。イギリスの哲学者カール・ポパー(1902〜1994)は、その不可能性を指摘しています。

ポパーのアイデアについて、現代哲学の旗手、カンタン・メイヤスー(1967〜)は次のように述べています。

われわれが理論に経験的証明をいくつ差し出そうとも、理論とはいつでも新たな経験によって反証され、物理学の可能性の新たな地図を描くいっそう強力な新理論に凌駕されることもありうるものなのです。それゆえ、あれこれの出来事が決定的に不可能であると『物理学の名のもとに』断言することは不可能です。

(カンタン・メイヤスー『亡霊のジレンマ 思弁的唯物論の展開』青土社・Kindle版)

今日までてっきり当たり前、と思っていた科学的な枠組み(パラダイム)も、いつなんどき覆されるかわからないということです。どれだけ検証の数を増やしても、それは新たな経験によって反証されてしまいます。たとえば、もしも明日、突然、「お日様が東からではなく西から昇った」としたら、過去の物理法則は成立しなくなるのです。これは『天才バカボン』の「西から太陽がのぼる」と歌うオープニング曲を思い出させます。

私たちが常識だと思っていることは、翌日まったく予想もしない現象によって通用しなくなるかもしれないとポパーは指摘しているのです。それに伴って過去の物理法則も反証されてしまう。現代哲学は物理法則すら信じないところにまで到達し、ついにはバカボンのパパと同じ境地にまで達しました。つまり、映画『インセプション』の現実と夢の違いを確認するために使用された物理現象も、夢と現実の境界線としては、確かではない、ということになります。

物理法則さえ疑ったその先には

さらにもう少し話を広げてみると、映画『ミスター・ノーバディ』(監督ジャコ・ヴァン・ドルマル、2010年)がポパーの考え方を理解するヒントになります。

この映画では、2092年のある日、宇宙の収縮(宇宙が拡大と収縮を繰り返すという説に基づいているようです)、によって「時間」の枠組みが崩壊してしまうのです。まさにポパーの議論を地でいくこの映画は、私たちが正解だと思っていたこれまでの物理法則が一切通用しなくなる世界を描いています。

『誰も教えてくれなかった「死」の哲学入門』のP153では、最新の物理学における「時間」の概念(時間は川の流れのようなものではなく、別の“何か”である可能性)に触れましたが、さらに時間という単位を最小まで突き詰めれば「粒(つぶ・粒子)」であるという議論があります。物理学者のカルロ・ロヴェッリ(1956〜)は、「時間」は私たちが常識的に考えるよりも、ずいぶん奇妙な存在であることを指摘しています。

言葉を変えれば、時間には最小幅が存在する。その値に満たないところでは、時間の概念は存在しない。もっとも基本的な意味での「時」すら存在しないのだ。

アリストテレスからハイデッガーまで、長い年月の間に「連続性」の性質を論じるために費やされた膨大なインクは、おそらく無駄だったのだろう。連続性は、きわめて微細な粒子である対象物をなぞるための数学的技法でしかなかった。この世界はごく微細な粒からなって、連続的ではない。

(カルロ・ロヴェッリ『時間は存在しない』(富永星・訳、NHK出版・Kindle版)

時間が粒子であるとすれば、私たちはそれを便宜的に時計でブツブツと切るように測っているに過ぎないのです。その粒子の動きが突然、止まってしまったとしたら? 時間が崩壊するなどと、普段は思いもしませんが、考えてみると面白いものです。『ミスター・ノーバディ』は、そのような思考実験的な映画なのです。時間という檻(おり)から解放された主人公は、宇宙における時間の崩壊を待ち望んだ“確信犯”という設定なのですから。

主人公の人生は、既定の物事とそれに連なる時間の流れの総合です。主人公はAと結婚するか、Bと結婚するかで、その人生が違ったものになります。A・Bのうち、どちらを選ぶのか? そうした様々な選択の完了によって、次々とドミノ倒しのように人生が決定されていきます。人生の幸か不幸か、あるいはそのどちらでもないのかは、ドミノ倒しの結果論でしかありません。

しかし、この映画では作中で、宇宙が収縮し始めます。宇宙にも寿命があり、最終的には収縮していくという説に基づく作品だからです。それに伴い、時間という枠組みが崩壊して、過去も未来も存在しなくなり、過去の選択は「決定済み」にはなりません。つまり、主人公の人生の可能性は空中浮遊する「何でもあり」の無限の広がりとなり、そのうちのいくつかの可能性が、オムニバス方式で詰め込まれているのが、『ミスター・ノーバディ』という作品です。主人公は、すべてのドミノが倒れないまま散乱している巨大な地図を、まるごと目の前にしているようなものです。

この作品を手がかりにして、時間を取り払ってしまった世界を考えるとするならば、可能性の洪水がそのまま一時停止した状態……「ある」「ある」「ある」「ある」(何でもある)……の世界、ということになるでしょう。

ここまで世界を解体してしまうと、現実だと思っていたものは砂上の楼閣。夢と現実は、ほとんど見分けがつかないのです。このような物理現象が突然変化し、これまでの物理法則が成立しなくなる事態を、ポパーは想定したのです。私たちの生きているこの宇宙にも、いつか終わりが来ると想定するならば――徐々に崩壊するのか、一気に崩壊するのかは別にして――、ありえない話とも言えません。

それでも身体に戻る私

しかし、陽炎のような「ある」の連鎖の中では、人間の死生に関する問題は、ミルフィーユの“皮”のような軽さしか持ち合わせないことになります。やはり、どうしても私は、人間の現実の身体とその死の問題、つまり朴訥な死生観にもう一度戻りたくなります。

そこで登場願うのが、20世紀文学の最高峰といわれるマルセル・プルースト(1871~1922)の『失われた時を求めて』です。「この人生は夢なのか?」という問題の着地点として、私は以下のプルーストを引用したいと思います。

やがて私は、陰鬱だった一日の出来事と明日も悲しい思いをするだろうという見通しに打ちひしがれて、何の気なしに、マドレーヌのひと切れを柔らかくするために浸しておいた紅茶を一杯スプーンにすくって口に運んだ。とまさに、お菓子のかけらのまじったひと口の紅茶が口蓋に触れた瞬間、私のなかで尋常でないことが起こっていることに気がつき、私は思わず身震いをした。ほかのものから隔絶した、えもいわれぬ快感が、原因のわからぬままに私のうちに行きわたったのである。

(プルースト『失われた時を求めてⅠ』高遠弘美訳、光文社古典新訳文庫・Kindle版)

<マルセル・プルースト(1871~1922)>

プルーストは、視覚の記憶とその他の記憶を峻別していました。

私の作品は、無意志的記憶と意志的記憶の区別に貫かれています。(中略)私にとって意志的記憶は、とりわけ知性と目の記憶であって、過去にかんして真実を欠いた面しか与えてくれません。ところがおよそ異なった状況のなかでふたたび見出されたにおいや味が、思いもかけず過去をわれわれの心に呼びさましてくれると、この過去が、それ以前にわれわれが思い出していると信じていた過去、意志的記憶がまるで下手な絵描きのように真実を欠いた色彩で描いていた過去と、どんなに違ったものであったかをわれわれは感じます。

(「ル・タン紙のインタビュー」鈴木道彦『プルーストを読む』集英社新書、P47)

プルーストの言う「区別」をヒントにして、私自身が「現実/夢」の問題に暫定的にある種の決着をつけるとするならば、複雑に絡み合う五感を介した感動こそが、まるで恩寵のように「現実」を現実だと感じさせてくれると思うのです。

先に引用した物理学者ロヴェッリは、『失われた時を求めて』について「主人公の脳のシナプスの間にある、乱れて曲がりくねった複雑な流れ(ロヴェッリ『時間は存在しない』Kindle版)」を描いていると評しました。確かに、物理学者の目から見れば、主人公の紅茶とマドレーヌの記憶は、「シナプスのつながり」ということになるでしょう。しかし、プルーストの感性は、記憶を超えた恩寵とも言いたいような感動を描いているように思えます。

この「紅茶とマドレーヌの記憶」について、物理学者は物理現象として捉え、哲学者はその記憶自体の真偽を疑いますが、小説家の感性は一杯の紅茶の記憶に無限のインスピレーションを見出そうとします。だからこそ、プルーストはインタビューで「無意志的記憶」と「意志的記憶」などという区別をわざわざ強調したのではないでしょうか。物理学や哲学には届かないある種の人間的領域があるとすれば、それを描き得るのはこうした文学的感性だと思います。この文学的感性をもって、「紅茶とマドレーヌ」のくだり読むのであれば、人間の身体感覚こそが、夢/現実の判断とは別の次元で根源的な存在とのつながりを示し、世界の実在性を示唆する“へその緒”ではないかとも思うのです。

本稿を書き終えようとした、まさにその日、思わぬことが起こりました。それまで見たことがなかった「におい付き」の夢を、人生で初めて体験したのです。普段、私が見る「夢」はフルカラーで、空間としての広がりをもち、時間の経過も感じさせます。それまで、私にとって「嗅覚」と「味覚」は、夢と現実を隔てるトーテムのような存在だったのです。

ところが、まるで小さな悪魔が悪戯をするように、その思い込みが一晩で覆ってしまったため、現実と夢を隔てるミルフィーユのように薄い皮は、残る「味覚」のみとなってしまいました。その「味覚」の手がかりも、ある日突然、「味を感じる夢」を見ることで反証される可能性があります。結局のところ、人間は、どこまでいっても、現実を現実だと確証できないのかもしれません。とはいえ、現実だと思っている世界が実際には現実ではなく、夢の中の世界、宇宙のカオスが見せる幻想だとしても、その複雑怪奇な夢を見せるシステム自体には何かただならぬ秘密が隠されているには違いないのです。

その一方で、もしこの人生が、「胡蝶の夢」のようなものだとしても、私たちが現実だと信じている世界が「リアルである可能性」自体は、やはり棄ててはならないと考えます。そして、その可能性は、おそらく根源的な存在(それが神なのか仏なのか、それとも巨大海洋生物なのかはわかりませんが)に通じるのではないかとも思うのです。ですから、思うままにならぬ肉体を抱えながらも、この「リアルだと信じている世界」を生き切らなければならないのです。

著者プロフィール

内藤理恵子

1979年愛知県生まれ。

南山大学文学部哲学科卒業(文学部は現在は人文学部に統合)。

南山大学大学院人間文化研究科宗教思想専攻(博士課程)修了、博士(宗教思想)。

現在、南山大学宗教文化研究所非常勤研究員。

日本実業出版社のnoteです。まだ世に出ていない本の試し読みから日夜闘う編集者の「告白」まで、熱のこもったコンテンツをお届けします。