超実戦!学生で試した0からパワポ講座 1用紙設→グリッド→文字を書いてセーブ

タイトル画像:パワーポイントのロゴ

【業務連絡】今回の記事は、スクリーンリーダーで読んでもかなり分かりにくい感じです。気になる方は、ご連絡いただければ色々考えます。

さて。

毎度毎度SlackのDMで、学生さんからパワポの使い方の質問が来るのです。

学生は、課題や企画書を作るのに、同時にパワポも覚えなくてはいけない。

個別対応が面倒なので、良くあるパワポ入門、ではなく、「最低ここだけ守れ」「あとは場数だ」と言い放てる記事にしてみることにしました。

01 用紙設定はA4横

新規につくり始めると、デフォルトでは16:9の画面になってます。以下の理由でA4横にさせています。

・ペーパーレスと言いながら印刷はされる

企画書は自分ために書くことはほぼなく、人に説明するもの。こっちがペーパーレスのつもりでも、先方は印刷で回覧をすることもあります。

ほとんどがA4の紙で。

であれば、最初からそうしておく、という単純な理由です。

①まずは新規で開きます。

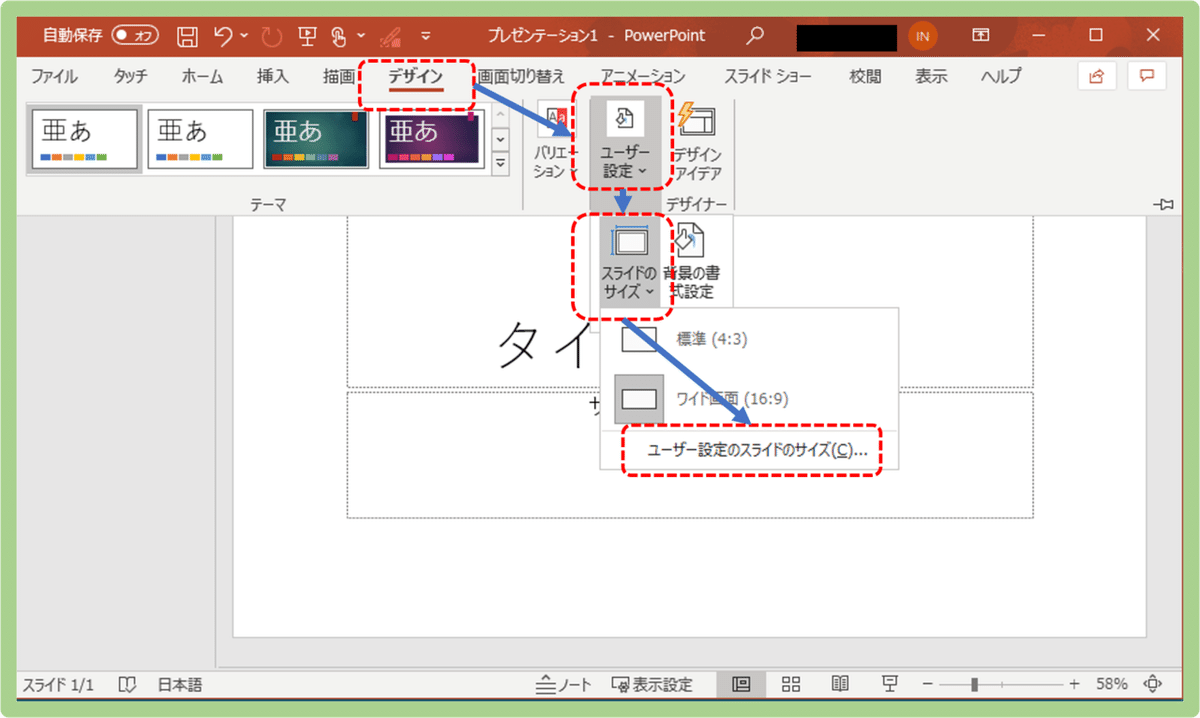

②続いて間髪入れずに、「デザイン」メニュー。

「デザイン」→「ユーザー設定」→「スライドのサイズ」→「ユーザー設定のスライドのサイズ」と進みます。

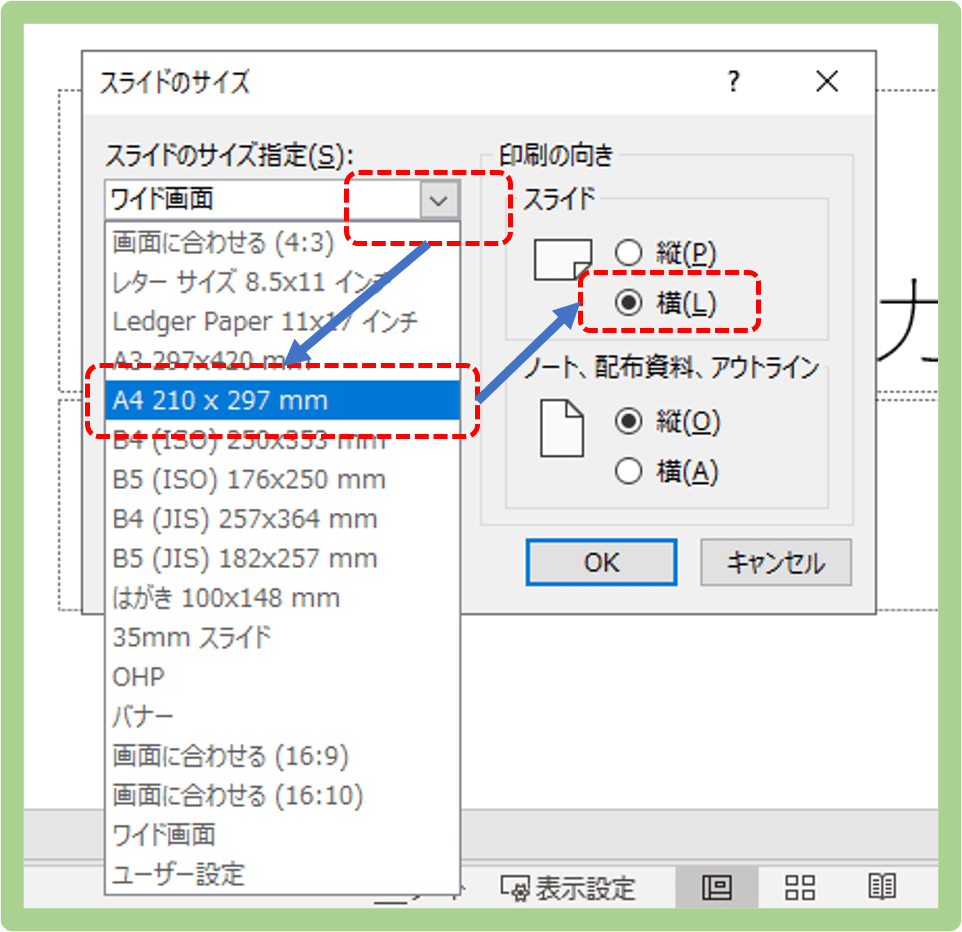

③A4を選択

プルダウンの下向き矢印を押して、リストを出して、A4を選択→「印刷の向き・スライド」で、「横」を選択。

02 グリッドは地味だけど効率アップ

無事、A4横、のシート設定ができました。途中、なんやかんやあるけど、気にせず適当に選んでも、この時点なら大丈夫。さらに、一度やってみて、取り消せばいいので、試すのも恐れずにやってみてください。

次は、あまり言及されてませんが、企画書をこれから書いていく時に、効率がアップする「グリッド設定」。なんだそりゃ。

後ほど説明しますが、パワーポイントは、図や文字の箱などを部材として、自由に配置をして紙面を作ります。

その配置をする時、本当に自由に置いてしまうと、ほんの少し高さがズレたりします。

そこで、あらかじめ配置ができる間隔を定めておくのです。もちろん一度置いた後に微調整もできるので、まずはこれで並べてしまう。

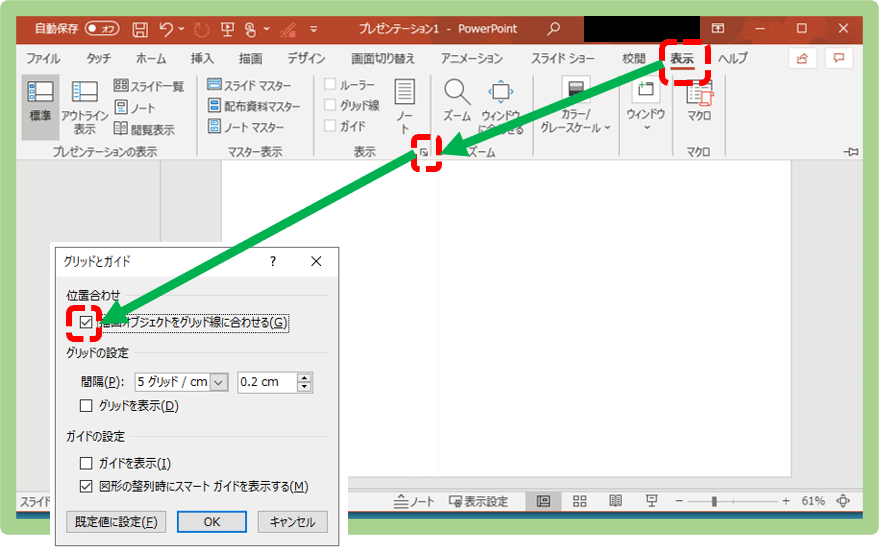

「画面」メニュー→「画面切り替え」のメニューを広げるところ→「グリッド線に合わせる」にチェック。

そのほかの数字はこのままで構いません。

ほとんどの場合、これで割とキレイに部材が並びます。

地味ですけど、時短につながる設定。

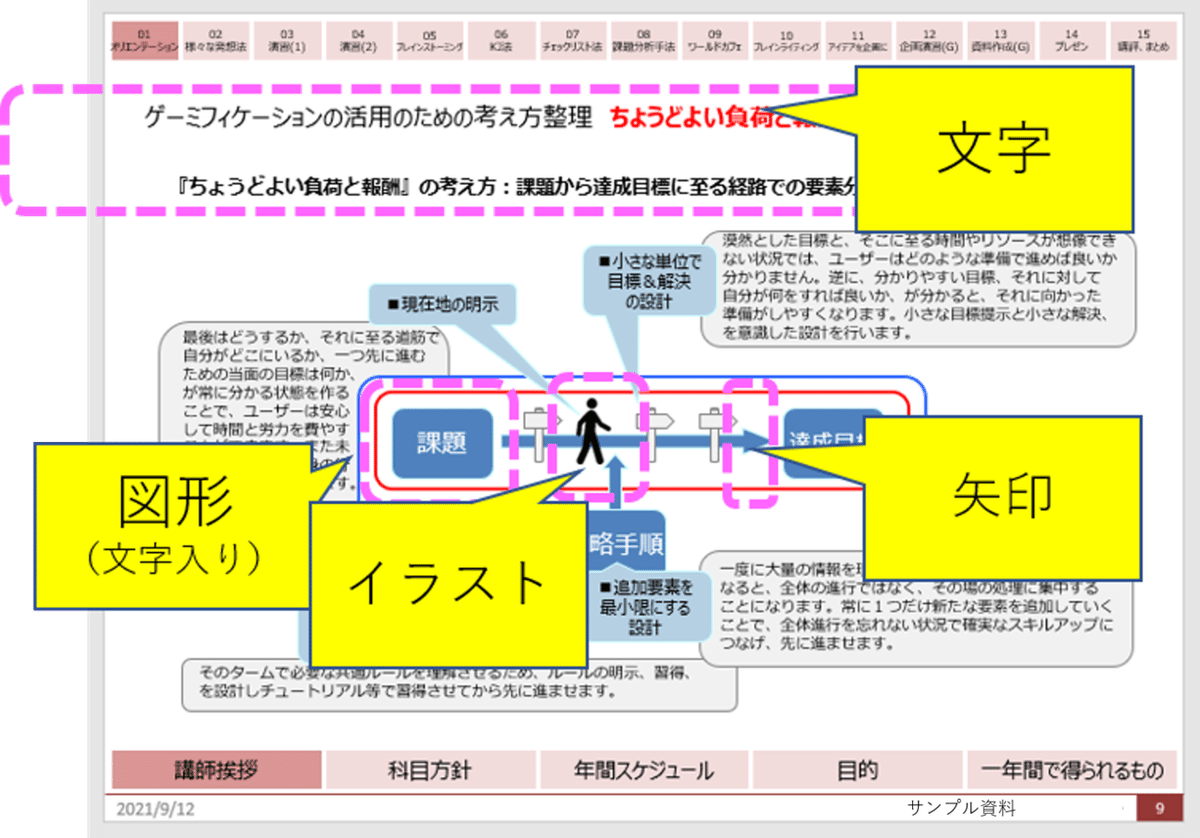

参考:パワポの構成要素、まずは文字が書ければ、一応何かはできる!

あれこれやりたいことがあるかと思いますが、最初は「文字を入れてみる」、そしてそれを保存しておく。今回はここまでを一気にやってみましょう。

パワーポイントは、一つの紙の上に、色々な部材を並べるイメージで作ると考えやすいです。

部材、というのも色々ありますが、基本的な企画書を書くのには、

・文字

・図形と矢印

・イラスト

・表

などがあります。これらをうまいこと組み合わせて、それっぽいシートができます。

でも、今回はその最初の「文字」だけにしておきます。続きで、その他の部材も順番に使えるようにしますので、お待ちください。

03 部材から文字を選ぶ→文字を置いてみる

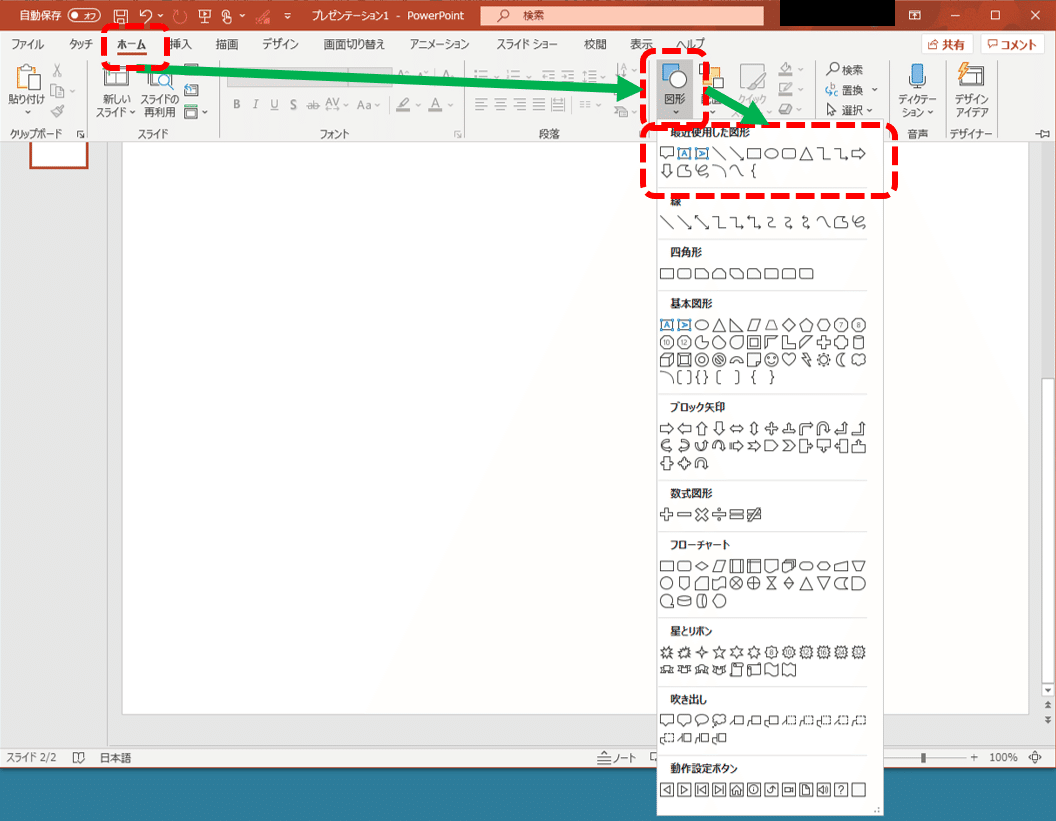

「ホーム」→「図形」を開いてみると、部材の中の図形がたくさんあります。これらは、形は違いますが、使い方はほぼ同じ。

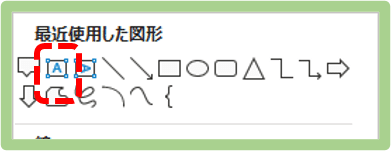

この中の一つに「テキストボックス」があります。上の図形のテキストボックスあたりを拡大すると・・・

大文字Aが上向きになっているメニュー。これが、いわゆる横書きができる「箱」になります。右隣りのAが寝ているのは、縦書きの文章を入れるときに使います。

まずは、この横書きのメニューをタップします。

続いて、白いシートの上にマウスを持っていき、左をクリックしたまま右下に動かしてみてください。

任意の大きさの四角ができます。

これが、テキストボックス。大きさはあとからいくらでも変えられますので、まずは置いてしまう。

この箱の中は、簡単なテキストエディターです。箱をタップすると、中に自由に文字が打てるはず。

このテキストボックス。選んだ状態で「ホーム」メニューを開けると、フォントを選んだり、太字にしたり、大きさを変更することができます。

ここまでできれば、「文字だけのパワーポイント資料」が作れることになります。

04 保存する

保存では、以下の二つを覚えておくと便利です。

ほとんどのアプリで共通ですが、ウィンドウ一番左上の「ファイル」メニューを開けると、ファイルの操作が出てきます。ここで、

①上書き保存

②名前を付けて保存

という2つの保存法が出てきます。

①=開けたファイルを触ってそのまま新しい状態を「上書き保存」。

一つのファイルが更新されていきます。間違った修正をしてしまった場合もそのままの形で保存され、元のファイルに上書きされてしまいます。

新規で作った場合は、ここで名前を入れます。

②=開けたファイルを触って、別のファイルとして保存する「名前を付けて保存」

自分がよくやるのは、②で、ファイル名の最後に日付の8桁の数字を入れること。20210920のように。

そうすれば、前のファイルは残り、新たなファイルが作られます。万が一、古いバージョンを使いたいときも、これなら元ファイルは残ったまま。

ここまでで、文字だけ資料ができます

まずはこれで色々試してみてください。

でも、ページを増やす、前に作ったページをコピーして増やす、といったページ操作もこの段階で覚えておくと便利です。

次は、ページを増やす方法を説明します。

そして、その第二弾!こちら!

まだまだ色々と書きたい記事もあります。金銭的なサポートをいただけたら、全額自分の活動に使います!そしたら、もっと面白い記事を書く時間が増えます!全額自分のため!