介護保険制度改正の議論で「継続審議」となった項目は、いかなる経緯をたどったのか?

*最適な介護を、自分で選ぶための情報紙*

┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌日本介護新聞┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

*****令和4年12月29日(木)第153号*****

◆◇◆◆◆─────────────

介護保険制度改正の議論で「継続審議」となった項目は、いかなる経緯をたどったのか?

─────────────◆◇◇◆◆

◇─[はじめに]─────────

前回発行した本紙(11月23日号)で、介護保険制度の改正を議論する厚労省の有識者会議・介護保険部会の菊池馨実(きくち・よしみ)部会長が「介護保険では『地域住民』が『主体』となっているだろうか?」と問題提起した話題を配信しました。

この問題提起を受け、事務局(厚生労働省)は次の介護保険部会(11月24日開催)で「介護保険法と『地域共生社会』『地域包括ケア』の位置づけについて」と題した資料を提示し「これらの項目は、根拠を持って位置付けられている」等と説明しました。

その後、介護保険部会は先週月曜(12月19日)に「一応」の議論を終えて、最後は菊池部会長に対応を一任し、翌日(12月20日)に「介護保険制度の見直しに関する意見」(以下「とりまとめ」)を公表しました。

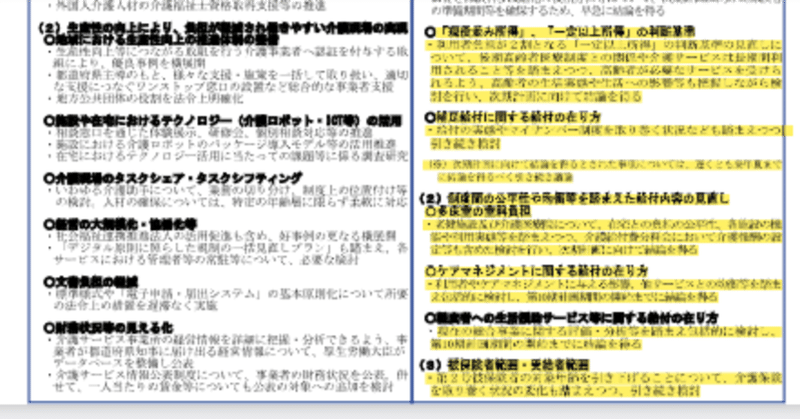

この中で、賛否の議論が激しかった項目については「引き続き、検討する」ことになりました。その主な事項として次の6つが挙げられ、それぞれ以下のような「結果」となりました=画像・厚労省HPより。黄色のラインマーカーは、弊紙による加工。

■1.【「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準】=遅くとも来年夏までに結論を得るべく、引き続き議論する。

■2.【補足給付の在り方】=引き続き、検討する。

■3.【多床室の室料負担】=遅くとも来年夏までに結論を得るべく、引き続き議論する。

■4.【ケアマネジメントに関する給付の在り方】=第10期計画期間(令和9年4月~)の開始までに結論を得る。

■5.【軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方】=第10期計画期間(令和9年4月~)の開始までに結論を得る。

■6.【被保険者範囲・受給者範囲】=引き続き、検討する。

弊紙発行人は、菊池部会長の「介護保険では『地域住民』が『主体』となっているだろうか?」との問題提起が、今回の「とりまとめ」を読んでも「解決された」とは感じられませんでした。

いずれにせよこれらの事項は「年明けも議論が継続される」ことになります。「とりまとめ」ではこれらの事項について「その問題が、どのような経緯をたどってきたのか?」「介護保険部会ではどのような賛否の意見が出たのか」等について記しています。

今後、一般マスコミでは上記の「1」と「6」の内容を報じる機会が多いと思われます。そこで本紙では今回、上記の「2」「3」「4」「5」の4項目について「とりまとめ」に書かれた内容を、本紙読者の皆さんにわかりやすくお伝えしたいと思いました。

今回の記事を読んで、来年も続く介護保険部会の議論が、読者の皆さんにとって少しでもわかりやすくなれば幸いです。どうか最後まで、ご一読頂ければ幸いです。

日本介護新聞発行人

──────────────────◇

◆───────────────────

「補足給付の対象を、どのように見直すか?」=引き続き検討を行うことが適当である

───────────────────◆

■【これまでの経緯】介護保険の制度発足時は、介護保険3施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)と短期入所生活(ショートステイ)に、食費・居住費が介護保険の給付に含まれていた。

▼これが平成17年の介護保険法改正により「在宅と施設の利用者負担の公平性」の観点から、これらのサービスの食費・居住費が介護保険の給付の「対象外」とされた。その際に、これらの介護保険3施設に低所得者が多く入所している実態が考慮された。

▼具体的には、住民税非課税世帯である介護保険3施設の入所者は、世帯の課税状況や本人の年金収入・所得を勘案して「特定入所者介護サービス費(いわゆる「補足給付」)」を「介護保険から給付する」とし、食費・居住費の負担軽減が行われている。

▼在宅サービスであるショートステイについても、サービス形態が施設入所に類似していることから、同様の負担軽減が行われている。これが、平成26年の介護保険法改正で「見直し」が行われた。

▼具体的には、こうした経過的かつ低所得者対策としての性格をもつ「補足給付」について在宅で暮らす方や保険料を負担する方との公平性の確保の観点から、一定額超の預貯金等(単身1,000万円超、夫婦世帯2,000万円超)がある場合は「対象外」とした。

▼さらに、令和2年介護保険制度改正では、能力に応じた負担とし、制度の精緻(せいち=極めて詳しく細かいこと)化を図る観点から、補足給付の所得段階を保険料の所得段階と整合させるとともに、預貯金等の基準の見直し等が行われた。

■【この問題に対し、今回の介護保険部会で出された主な意見】

◆「サービス利用者の生活がさらに苦しくなり、生活を維持できなくなるようなことがないよう、慎重に検討する必要がある」

◆「現在のわが国の経済状況等をみれば、補足給付の対象は拡大すべきである」

◆「公平性を確保する観点から、マイナンバー制度の活用を含め、より精緻(せいち=極めて詳しく細かいこと)で、効率的な資産把握を目指していくべき」

■【結論】補足給付に係る給付の実態や、マイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である。

◆───────────────────

「老健と介護医療院の多床室で室料負担を導入するか?」=遅くとも来年夏までに結論

───────────────────◆

■【これまでの経緯】特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等における居住費は、平成17年10月より「在宅と施設の利用者負担の公平性」の観点から、保険給付の「対象外」とした。

▼また、居住環境の違いに応じ、個室は「光熱水費及び室料」、多床室は「光熱水費」を居住費として自己負担にすることとされた。

▼平成27年度からは、特別養護老人ホームの多床室は死亡退所も多い等「事実上の生活の場」として選択されていることから「在宅で生活する者との負担の均衡」を図るため、一定の所得を有する入所者から「居住費(室料)」の負担を求めることとされた。

▼このような中、政府の議論で、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設の機能等を考慮しながら「負担の公平性」の関係から、多床室の室料負担の見直しについて「関係審議会等において結論を得るべく、引き続き検討すること」とされた。

▼そこで介護保険部会では、介護老人保健施設と介護医療院の「多床室の室料負担」の在り方について、次の4点を考慮して議論した。

(1)在宅でサービスを受ける者との負担の公平性。

(2)特別養護老人ホームの、多床室の室料の利用者負担導入に当たっては、死亡退所が多い等「事実上の生活の場」として選択されていることを考慮した経緯。

(3)介護老人保健施設は「在宅復帰を目的とした、療養支援を行う場」で、介護医療院は「長期療養を必要とする者に対する、医療を提供する場」であり、各施設が有する機能が違う点。

(4)各施設の利用者の、入所目的や在所日数、退所先等の実態等の観点から、どのように考えるか。

■【この問題に対し、今回の介護保険部会で出された主な意見】

◆「介護老人保健施設と介護医療院は、医療提供施設として、在宅復帰のためのリハビリや濃厚な治療等を行っており、入所者・退所者の状況や居住環境も特別養護老人ホームとは異なるため、室料を求めるべきでない」

◆「室料を求めたことで生じる『利用控え』により、必要なサービスを利用できなくなることがないようにすべき」

◆「在宅と施設、施設種別間の公平性、介護保険財政、負担能力のある方には負担して頂くといった観点から、室料は利用者負担として保険給付の『対象外』とすべき」

◆「介護老人保健施設と介護医療院の入所者・退所者の状況についても、特別養護老人ホームと同様の実態が、一定程度みてとれる」

■【結論】介護老人保健施設と介護医療院の多床室の室料負担の導入は、在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、これまでの意見を踏まえつつ、遅くとも来年夏までに結論を得るべく、引き続き議論する。

◆───────────────────

「ケアマネジメントに、利用者負担を導入するか?」=第10期開始までに、結論を出す

───────────────────◆

■【これまでの経緯】ケアマネジメントは、居宅介護支援事業者が、居宅の要介護者に対して、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整等を行うもので、高齢者自身によるサービスの選択、サービスの総合的な提供等、重要な役割を果たしている。

▼ケアマネジメントについては、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるよう、制度創設時から10割給付のサービスと位置付けられてきた。一方で、介護保険制度は創設から22年が経過し、国民の間にも広く普及している。

▼ケアマネジャーは、医療と介護の連携や、地域における多様な資源の活用等の役割をより一層果たすことが期待されている。こうした中で、将来的なケアマネジャーの人材確保の観点から、処遇の改善や業務負担軽減等の、環境整備が必要との指摘もある。

▼このような中、政府の議論で、介護のケアプラン作成に関する給付の在り方について、「利用者負担の導入について、第9期介護保険事業計画期間(令和6年4月~)に向けて、関係審議会等において結論を得るべく引き続き検討する」こととされている。

▼そこで介護保険部会では「ケアマネジメントに関する給付の在り方」について、次の4点を考慮して議論した。

(1)制度創設時に「10割給付」とされた趣旨と、現在のケアマネジメントの定着状況。

(2)利用者負担を導入することにより「利用控え」が生じる等、利用者への影響や、セルフケアプランの増加等による、ケアマネジメントの質への影響。

(3)利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者等との均衡。

(4)ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善や、事務負担軽減等の環境整備の必要性等の観点から、どのように考えるか。

■【この問題に対し、今回の介護保険部会で出された主な意見】

◆「サービスの利用抑制の懸念や、質が高く適切なケアマネジメントの利用機会を確保する観点、障がい者総合支援法における計画相談支援との整合性の観点から、慎重に検討すべき」

◆「介護支援専門員は、本来業務であるケアマネジメントに付随して、各種の生活支援等を行っているほか、公正・中立性が重視されている点などを踏まえると、利用者負担を求めている他の介護保険サービスとは異なるため、現行給付を維持すべき」

◆「介護費用が大幅に伸びていく中で、ケアマネジメントの専門性の評価、利用者自身のケアプランに対する関心を高めることを通じた質の向上、施設サービスの利用者は実質的にケアマネジメント費用を負担していること等から、利用者負担を導入すべき」

◆「将来的なケアマネに対する財源確保や人材確保の観点からも、他のサービスと同様に利用者負担を求めることも、一つの方向性としてあってもよいのではないか」

◆「ケアマネジメントについては、給付対象となるサービスの適用範囲の明確化や、セルフケアプランの位置付けについても検討する必要がある」

◆「今後増加する、独り暮らしや認知症のある利用者の生活支援が継続的かつ総合的に行えるよう、環境整備が必要」

■【結論】ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第10期計画期間(令和9年4月~)の開始までの間に、結論を出すことが適当である。

◆───────────────────

「軽度者の生活援助等を、地域支援事業へ移行するか?」=第10期開始までに結論を出す

───────────────────◆

■【これまでの経緯】総合事業は、既存の介護サービス事業者に加えて、NPOや民間企業等の多様な主体が、介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるようにした制度。

▼これは、市町村が地域の実情に応じたサービス提供を行えるようにすることを目的とし、平成26年の介護保険法改正で創設された事業である。この改正により要支援1・2の人の訪問介護と通所介護が、個別給付から総合事業へ移行された。

▼総合事業の実施状況を見ると、6~7割の市町村で、従前相当サービス以外のサービス(=サービスA~D)のいずれかが実施され、訪問型サービスと通所型サービスの実施事業所の2~3割がサービスA~D(通所型にあってはA~C)を実施している。

▼このような中、政府の議論で、軽度者への生活援助サービスに関する給付の在り方について「介護の軽度者への生活援助サービス等の地域支援事業への移行を含めた方策について、第9期計画期間に向けて結論を得るべく、引き続き検討する」とされた。

▼そこで介護保険部会では「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」について、次の3点を考慮して議論した。

(1)総合事業の実施状況や、介護保険の運営主体である市町村の意向。

(2)認知症の人も多い要介護1・2の方について、その要介護状態に応じて必要となるサービスの質や内容。

(3)今後の介護サービス需要の大幅な増加や、訪問介護サービスで特に顕著である人材不足の状況を踏まえた見直しの必要性等の観点から、どのように考えるか。

■【この問題に対し、今回の介護保険部会で出された、主な意見】

◆「現在の要支援者に関する、各地域での対応状況を踏まえると、保険者や地域を中核とした受皿整備を進めることが必要で、地域支援事業へ移行は時期尚早だ」

◆「総合事業の住民主体サービスが不十分で、地域ごとにばらつきがある中、効果的・効率的・安定的な取り組みは期待できない」

◆「軽度者とされる要介護1・2の人は、認知症の方も大勢いることも含めて、要介護1・2の人たちに対する重度化防止の取り組みについては、特に専門的な知識やスキルを持った専門職の関わりが不可欠であり、移行に反対だ」

◆「今後、人材や財源に限りがある中で、介護サービス需要の増加、生産年齢人口の急減に直面するため、専門的なサービスをより必要とする重度の方に給付を重点化することが必要であり、見直しを行うべきだ」

◆「今後の生産年齢人口減の時代を見据えて、専門職によるサービス提供の対象範囲と受け皿となるサービスの観点から、環境整備を検討すべき」

◆「地域の実情に合わせて『実施したほうが効果的である』と考えられるサービスは、保険給付の増加を抑制する観点からも、地域支援事業へ移行すべき」

◆「住民の主体的な参画によるサービス活動の実施が、当初の期待どおりに広がっていないのが現状であり、その要因を把握し、改善を図られるよう併せて検討すべきだ」

◆「見直しの範囲について、移行対象として想定しているのは訪問介護や通所介護の全てなのか、あるいはこれらのうちの生活援助的なサービスのみなのかを考える必要がある」

◆「地域の多様な主体による、ステークホルダー(影響を受ける利害関係者)による柔軟なサービス提供をより充実していく観点からは、まず『移行ありき』ではなくて、利用者の選択肢を見直して、充実させることも考えていくべき」

◆「利用者はもとより、介護保険の運営主体である市町村の意向を尊重すべき」

■【結論】軽度者(要介護1・2の人)への生活援助サービス等に関する給付の在り方は、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえ、第10期計画期間(令和9年4月~)の開始までに結論を出すことが適当である。

◇─[おわりに]─────────

これまで何度か、本紙のこの欄でも書きましたが、弊紙発行人は過去に、ある小さな地方都市の介護保険計画の策定に携わった経験があります。それだけに、介護保険部会の菊池部会長の問題提起は、個人的に「実感」を持って受け止めることができました。

そこで今回の「とりまとめ」を、あらためて「介護保険では『地域住民』が『主体』となっているだろうか?」との視点から読み直してみると、やはり違和感を感じざるを得ません。

正直な感想を申し上げると「介護保険では、介護を生業とする事業者と、介護に関心と理解を持つ、ごく一部の『地域住民』が『主体』となって運営している」というのが、多くの地域における「実態」ではないかと思います。

それでも、いくつかの検討項目では結論づけずに、議論が「継続」になった点は、ある意味で評価できると思います。「継続」した議論では今一度「介護保険では『地域住民』が『主体』となっているだろうか?」との観点から再考してもらいたいと願います。

──────────────────◇

◆日本介護新聞・本紙(エンドユーザ─版)バックナンバー=

http://nippon-kaigo.blog.jp/

◆日本介護新聞「ビジネス版」バックナンバー(2022年4月分まで)=

http://nippon-kaigo-b.blog.jp/

◆ホームページ=http://n-kaigo.wixsite.com/kaigo

◆Twitter=https://twitter.com/Nippon_Kaigo

◆Facebook=https://www.facebook.com/nipponkaigo/

(C)2022 日本介護新聞

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?